|

���낵����� ��13�����̂R �Q�O�O�U�N |

|

���@�Ɓ@�_�@���@���@�W |

�G�~�[���E�]��

�w�{�k�[���E�f�E�_���S�ݓX�x�ɕ`���ꂽ

�t�����X�Љ�Ə���

�t�����X�w��2002�N�x���w

���@���m�q

���ڎ�

�����_�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E3

�����́@�G�~�[���E�]����19���I�t�����X

�@�����߁@�Y�Ɗv�����̃t�����X�Ǝs���Љ�̐����E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E4

�@�����߁@�]���������ɕ`���t�����X�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E6

�����́@�S�ݓX�̒a���Ɣ��W

�@�����߁@����Љ�̋N���F�S�ݓX�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E11

�@�����߁@�w�{�k�[���E�f�E�_���S�ݓX�x�ɕ`���ꂽ�S�ݓX�̏��@�E�E�E�E�E�E�E�E16

����O�́@�S�ݓX�Ə���

�@�����߁@�S�ݓX�œ��������E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E21

�@�����߁@����҂Ƃ��Ă̏����E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E27

�����_�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E33

�������E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E34

���Q�l�����E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E38

�����_

�@19���I�㔼�Ƃ��������̎�������G�~�[���E�]��Émile Zola�i1840-1902�j�ɂƂ��āA���̓����̃t�����X�͂ǂ̂悤�Ɍ����Ă����̂��낤���B�����Ƃł���Ɠ����ɃW���[�i���X�g�ł��������]���́A���̎���ɉ������āA�����������̂��B�����āA���̏�����ʂ��āA�ǂ̂悤�Ȏv�����Љ�ɓ`���悤�Ƃ����̂��낤���B

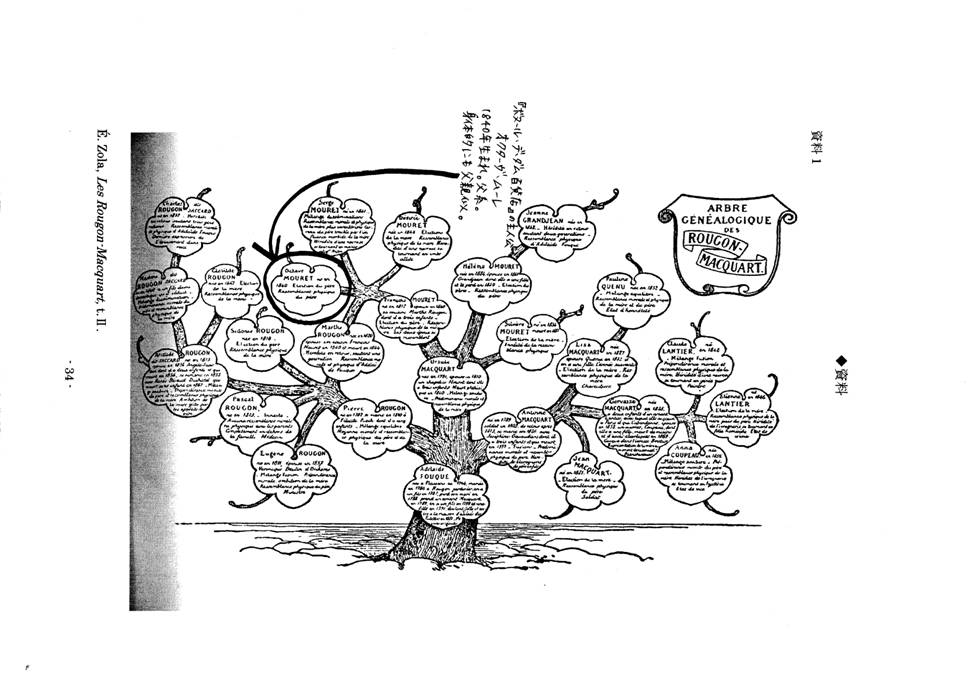

�����A��ށA�������������Ă��珬���������Ƃ������M�X�^�C�����Ƃ��Ă����A�ނ̍�i�ɂ́A�W���[�i���X�g�Ƃ��Ẵ]���̍˔\����������Ă���B����āA�ނ̍�i�͋t�ɁA�Љ�𗝉����邽�߂̎����Ƃ��ė��p�ł���̂ł͂Ȃ����낤���B�{�_���ł́A�ނ̑�\��ł���w���[�S���E�}�b�J�[���p���xLes Rougon-Macquart �i1870-1893, �S20���j�́A��11���ڂɂ�����w�{�k�[���E�f�E�_���S�ݓX�xAu Bonheur des dames �i1883�j�Ƃ������i�ɏœ_�āA�����̏����̐������ɂ��āA�܂��A�S�ݓX�̔��W���Љ�ɂ����炵�����̂ɂ��āA���͂��Ă��������B�����āA���]�Ԃ�ʐ^�ȂǁA�����ڐV�����������̂ɋ����������A��۔h�G��ɂ������������������Ă����]���́A�V�������o�̎����傾�����ƍl������B����ȃ]���̍l����u�V�����������v�Ƃ������̂ɂ��Ă��A�����ɒNj����Ă��������B

�@���͑��߂ł́A�����̃t�����X�ŋN�������o�������A�]���̏���i�ƏƂ炵���킹�Ȃ��猩�߁A���߂ł́A�ނ̍�i���\���鏗�������𒆐S�ɁA���̓o��l���ɂ��ĕ��͂���B���͑��߂ł́A�����̍ŏ��̕S�ݓX�Ƃ�����A�{���E�}���V�F�̔��W�̗l�q��T��A���߂ł́A�w�{�k�[���E�f�E�_���S�ݓX�x�Ƃ�����i���ŁA�ǂ̂悤�Ɏ�ނ̐��ʂ���������Ă���̂���������B��O�͂ł́A�]�ƈ��ƌڋq�Ƃ�����̗��ꂩ��A�S�ݓX����芪�����������̗l�q���A��i���̃G�s�\�[�h�ɉ����Ď��グ��B�����āA�����̏͂�ʂ��Ė��炩�ɂȂ��Ă����A�]���̕S�ݓX�ɑ���v���A�����āA�ނ��������ŕ`�����Ƃ��������ɂ��āA���_�ŏq�ׂ����B

�����́@�G�~�[���E�]����19���I�t�����X

�����߁@�Y�Ɗv�����̃t�����X�Ǝs���Љ�̐���

�@19���I�Ƃ����̂́A�t�����X�Љ�傫���ω����������ł���B�킸��100�N�̊ԂɁA���鐭�A�������ÁA��a���A���鐭�A��O���a���ƁA�߂܂��邵�������̐����ω������B���̂悤�Ȏ���̕ω��ɔ����āA�����I�ɂ����_�I�ɂ��ߑ㉻���i��ł������B�S���Ԃ̔��B�ɁA�i�|���I���O���̖��ɂ��A�Z�[�k���m���W�����W���E�I�X�}���̃p��������A�����푈�ł̔s��ȂǁA19���I�t�����X�́A�܂��Ɍ����̎���ɂ������B�����ʂł́A�t�F���[�@�̓����ɂ�鏉��������v���Ȃ���A���������Ƃ����V���ȍl�����o�ꂵ���B�����āA1848�N�ɂ͕��ʑI���������������B���ʑI���Ƃ����Ă��A6�����ȏ㓯��s�����ɋ��Z����A21�Έȏ�̒j���ɓ��[�����^����ꂽ�����ŁA�����ɎQ�������F�߂���̂͑���E����ł���B�������A���O�����I�Ȑ��x��ʂ��Đ����ɎQ���ł���悤�ɂȂ������Ƃ́A���̎���̑傫�Ȍ��тł���B�Љ�̎����́A���s�Ƃ𒆐S�Ƃ����w�u���W�����W�[�ɂ���Ĉ�����悤�ɂȂ�A�s���Љ��������B�܂��A���R�╽���Ƃ������l�����L�܂�A�s���I�N��X�g���C�L�������N�������B

�]���́A���̂悤�ȎЉ�̕ω��ɕq���ɔ������A�����������̑�ނƂ��Ď��グ���B�w�W�F���~�i�[���xGerminal�i1885�j�ł͒Y�z��X�g���C�L�̗l�q���A�w�b�l�xLa

Bête humaine�i1890�j�ł͓S�����`����Ă���B�܂��A�w�l���̕����O�xLa Curée�i1871�j�̎�l���A���X�e�B�b�h�E���[�S���̃��f���́A�W�����W���E�I�X�}���ł���B�����āA���́E��O�͂ŏڂ������͂��Ă����w�{�k�[���E�f�E�_���S�ݓX�x�́A���̓��{���̃^�C�g���������悤�ɁA�S�ݓX�����グ����i�Ȃ̂��B

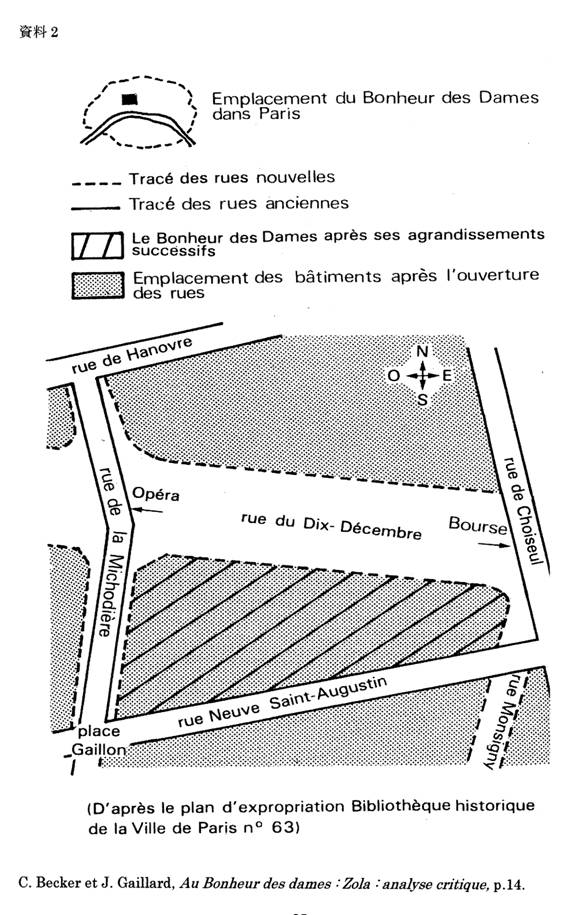

�S�ݓX���o�ꂵ���������A���鐭���i1852-1870�j�Əd�Ȃ��Ă���̂ɂ͗��R������B�S�ݓX���J�X�����ꏊ�́A��O�Ȃ�������������L���ʂ�ł���B�܂��A�L���ʂ�ɂ͏捇�n��[1]���ʂ��Ă����B�����������L���ʂ�́A�I�X�}���m���̃p��������̈�Ƃ��āA���̎����ɑ������ꂽ�B�I�X�}�����A�����̃t�����X�Љ��Y�܂��Ă����R�����ƁA���w�K���ɂ��o���P�[�h�Ƃ����a������菜�����߂ɐv�����A�L���ʂ�́A�S�ݓX�ɂƂ��ẮA�捇�n�Ԃɏ���ĉ����������ė���q���Ăъ邱�Ƃ��ł��铹��Ƃ��āA�傢�ɖ𗧂����̂ł���B�܂��A�K�X���̕��y�ɂ���āA�c�Ǝ��Ԃ̉������\�ɂȂ����B�����āA�Y�Ɗv���ɂ��A�ȁE���H�Ƃ𒆐S�Ƃ���@�ێY�Ƃ̔��W���A�S�ݓX�̔ɉh�Ɉ�����B

�Y�Ɗv�����o�āA�\���ȍ��͂�Z�p�����[���b�p�����ł́A���̍��̈АM���������߂́A�܂��e���̌o�ς��h�����邽�߂̈��C���F���g�Ƃ��āA������������J�Â���悤�ɂȂ����B1851�N�Ƀ����h���ŁA���J�Â��ꂽ����������́A���鐭���̃t�����X�ł��A1855�N��1867�N�ɓ�x�A�p���ŊJ�Â��ꂽ�B���́A���̖�����������A�S�ݓX�Ɗւ�肪����̂��B���͑��߂ŏЉ��A�{���E�}���V�F�̓X��u�V�R�[�́A�e�[�}�̂���唄�o���̂��Ƃ��u�G�N�X�|�W�V�I���v[2]�ƌĂ�ł������A1874�N�ɐV���J�X�����{���E�}���V�F�ɂ́A1889�N�̃p�������̍ۂɁA�v��100���N���L�O���Č��Ă��邱�ƂɂȂ�G�b�t�F�����̐v�ҁA�M���X�^�[�u�E�G�b�t�F���ɂ���č��ꂽ�A�N���X�^���E�z�[�������݂����B���̃N���X�^���E�z�[���́A�G�b�t�F�����Ɠ������A19���I���ے�����u�S�v�Ɓu�K���X�v�ō���Ă���B�܂��A1900�N�ɊJ�Â��ꂽ�p�������ł́A�u�{���E�}���V�F�فv�Ƃ����Ǝ��̃p���B���I�������݂��A�t�����X�����O�ɂ��̖����֎�����[3]�B

��������������ے�������̂Ƃ��āA�S�ݓX���a�����A���B���Ă������ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B�S�ݓX�̎�ȋq�w�̓u���W�����v�l�ł��������A����̏��i�ɂ͒N���������l�i���x�����u�艿�v�ɂ́A�������_�����߂��Ă���Ƃ����悤�B

�ł͎��ɁA�]�����������ɕ`�����A���鐭���̃t�����X�Љ�����Ă݂����B

�����߁@�]���������ɕ`���t�����X

�]���������̑�ނƂ��Ď��グ�����́A�����19���I�̖��O�̐������̂��̂ł���B�w�������x�́u���v�ŁA�]���{�l���A�u���̍�i�͉R�����Ȃ��B���O�̂ɂ��������݂��Ă���B���O�ɂ��Ă̐^���̏��A���O�ɂ��Ă̂͂��߂Ă̏����ł���v[4]�Əq�ׂĂ���B���Ȃ킿�A�]���́A�����Љ������̂܂܂ɕ`�����Ƃ�ړI�Ƃ��A����ɁA�w���[�S���E�}�b�J�[���p���x[5]�̕���A�u���鐭���ɂ������Ƒ��̎��R�I�A�Љ�I���j�v[6]�������Ă���悤�ɁA����Ɗ��ƈ�`�ɂ���āA����l�����ǂ̂悤�Ȑl���𑗂邱�ƂɂȂ�̂����q�ׂ邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă����̂ł���B���́w���[�S���E�}�b�J�[���p���x�́A�o���U�b�NBalzac�i1799-1850�j�́w�l�Ԋ쌀�xLa Comédie humaine�ɒ��z�Ă���A��`�w��������A�Ȋw�I���ؕ��@�ŁA���鐭���̃t�����X�Љ��`���������Ƃ�ړI�Ƃ��Ă����B

�@��ɘJ���҂�_���ȂǁA�Љ�̒�ӂɂ���l�X�����Ƃ������߁A�]���̏����̓o��l���̐����́A�����ĖL���Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�܂��K���Ƃ͌�����B�����āA�ނ̏����̎�l���́A�s�K�Ȍ������}���邱�Ƃ��قƂ�ǂł���B�Ⴆ�A���{�ł悭�ǂ܂�Ă���w�������xL�fAssommoir�i1877�j�A�w�i�i�xNana�i1880�j�̃q���C���́A���Ɏ��Ƃ����������}����B�������A�w�{�k�[���E�f�E�_���S�ݓX�x�͗�O�ŁA�q���C���̌�������킹��K���Ȍ������}����[7]�B�����ł́A�]���̏����ςɂ��čl���邽�߁A�w�������x�̃q���C���ł���W�F�����F�[�Y�A�w�i�i�x�̃q���C���ł���i�i�ƁA�w�{�k�[���E�f�E�_���S�ݓX�x�̃q���C���A�h�D�j�[�Y���r����B

�@�܂��A�w�������x�̃W�F�����F�[�Y�ɂ��Č��Ă݂����B�ޏ��͔������D���������ł��邾���łȂ��A���C�ȏ����ł�����B���ꂪ�悭�킩�镶�����������グ��B

�@�@�W�F�����F�[�Y�͖钆�̓܂Ń����`�G��҂���[8]�B

�@�@�u���ꂩ�ق��̏��̐l�������Ă��傤�����B�˂��A�N�[�|�[����A���������ꂢ�ŁA��l���q�ǂ���A��Ă��Ȃ����̐l���B�v[9]

�@�@�j[���N�[�|�[]�́A�ޏ�[���W�F�����F�[�Y]���g�ɂ��ē����A�q�ǂ��̐��b�����A��́A������z���������߂đU��������̂����āA�����ԂC�ȏ����Ǝv����[10]�B

�@�@�E�G�̐l�X�́A�W�F�����F�[�Y���ƂĂ��e�ȏ����Ǝv���Ă���[11]�B

���̂悤�ɁA�ޏ��́A���A���Ă���̂��킩��Ȃ��j��^�钆�܂ő҂������A�����ɍD�ӂ������Ă���j���ɂ́A�ނ̂��Ƃ��v���āA�����̂��Ƃ�Y�ꂳ���悤�Ƃ���B�܂��A���͂̐l�X�̖ڂɂ��A�ޏ��́A�u���C�ȏ��v�Ƃ��ĉf���Ă���̂ł���B

�@���ɁA�i�i�ɂ��ĕ��͂������B�ޏ��́A�T������}�m���E���X�R�[��Ƌ��ɁA�u�t�@���E�t�@�^���vfemme fatale�̈�l�ł���ƌ��Ȃ���Ă���B�m���ɔޏ��́A���̔������ŁA�����̒j����j�łւƓ������A����͏��w�Ƃ����d���̂����ł���A�������Ă���Ƃ��̃i�i����́A�t�@���E�t�@�^���̓����͂��Ȃ��B����ɁA�ޏ��́A�q�ǂ��v���ł���B�܂��A�i�i�́A����q�ׂ��W�F�����F�[�Y�̖��ł�����B���̂������A�ޏ����W�F�����F�[�Y�Ɠ��l�A��������Ƒ���ɐU���āA�K���Ȑ����������邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂��B

�i�i�̈�Ԃ̔Y�݂͎q�ǂ��̃��C�[�ł������B���C�[�́A�i�i��16�̂Ƃ��ɎY�q�Ń����u�C���̋߂��̂��鑺�ɗ��q�ɏo���Ă������B���C�[���������Ȃ�300�t�����悱���Ɨ��e�������Ă��Ă����B���̑O���C�[�ɉ���Ĉȗ��A�i�i�͌������ꐫ���̂Ƃ肱�ƂȂ�A���e�ɂ������āA���ł��D���ȂƂ��ɉ�ɍs����o�e�B�j�����ɂ��锌��̃����Ɏq�ǂ���a���悤�Ƃ����v�悪���ɂ��т���Ă��܂����̂����A���ꂪ�����ł��Ȃ��̂ŁA�i�i�͎��]���Ă����̂ł���[12]�B

�ޏ�[���i�i]�͔���Ƀ��C�[��A��Ă����ɗ��ĉ������Ɨ��B�����͖V��ɂƂ��Ă������Ƃ���ɈႢ�Ȃ��B�V��ƈꏏ�ɖ؉A�ł�������V�ڂ��B�p������I�����A���Ɏ���Ԓ��A�}�ɕꐫ���̔���ɂ������āA�Ԃƒ��Ƃ̒��Ŏq�ǂ��ƕ�炷���Ƃ���l���A�ڂ����܂��Ȃ���A����Ȃ��Ƃ�����������Ă���[13]�B

��ԍ���̂́A�ߍ��t�H���^���͈�����Ƃ��āA�钆�ɂȂ�Ȃ��ƋA���Ă��Ȃ����Ƃ������B[����]�@�i�i�́A�����t�H���^������悤���̂Ȃ��x�Ɣނ��A���ė��Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƁA��������S�z���A�т��т����Ȃ���@�����Ƃ�A���ׂĂ��ڂɌ��Ă���[14]�B

�i�i�́A�����閈�ɁA���q�̂��Ƃ��v�������ׁA��e�Ƃ��Ă̑��ʂ�ǎ҂Ɍ�����B�܂��A�W�F�����F�[�Y���l�A�i�i���A�v�������̌����痣��Ă������Ƃ�����āA�v���Ȃɂ����Ă��Ă���ڂɌ��Ă��܂��̂ł���B

�@�Ō�ɁA�u���[�S���E�}�b�J�[���v�Ƃ̌��������҂ł͂Ȃ����A�w�{�k�[���E�f�E�_���S�ݓX�x�̃q���C���A�h�D�j�[�Y�ɂ��ďЉ�����B�ޏ��͐l�ڂ������قǂ̔������������Ă͂��Ȃ����A�X�僀�[���𗸂ɂ��Ă��܂����͂������������ł���B

�@�@���[���͏����ɑ���@�ׂȊ��o����A���̎Ⴂ��[���h�D�j�[�Y]�ɂ͉B�ꂽ���́A�{�l���C�Â��Ă��Ȃ��D���Ǝ����ɖ������͂�����ł���̂������Ă���[15]�B

�@�@������[�����[��]���v���o���̂́A���߂ă{�k�[���E�f�E�_���S�ݓX�ɗ����Ƃ��̔ޏ�[���h�D�j�[�Y]�ł������B�傫������Z�C�ɁA�e���ȍ������Ƃ������A���ł����ŁA�l���m�肷��\������Ă����B�ޏ��͌�������Ȃ���b���A�݂�Ȃ��ޏ������ɂ��A�ގ��g�����߂͏X�������Ǝv�����B[����]�@�����͎���ɑ傫�Ȕ�d���߂�悤�ɂȂ�A�����ł��Ȃ����݂ƂȂ��Ă����B�������߂ĉ�������̏u�Ԃ���A�����ł��邾�����Ǝv���Ă��鍠�����A�ޏ��̂��Ƃ������Ă����̂�[16]�B

�@�@�ޏ�[���h�D�j�[�Y]�͏�̒�ɒ����̔�����4,000�t������^���A�ނ����т��\������悤�ɂ��Ă�����B���̒�͊�h�w�Z�ɍ�������������A�ȑO�Ɠ��l�A�҂��͑S���킽���̂��߂Ɏg���Ă����B�킽�������h�D�j�[�Y�̗B��̐��������ł������B�Ȃ��Ȃ�A�ޏ��͌����Č������Ȃ��Ɖ��߂Đ����Ă������炾[17]�B

�ȏ�̈��p����킩��悤�ɁA�h�D�j�[�Y�́A���[���Ɉ�����Ă��Ȃ�����A�ޏ��ɂƂ��Ă̍ő�̊S���͒킽���ł���A�������悤�Ƃ͂��Ă��Ȃ��̂ł���B

�@���̐߂ŏЉ��3�l�̏��������ɂ́A�ꌩ�Ȃ�̋��ʓ_���Ȃ��悤�Ɍ����邪�A�ޏ������͊F�A�u��e�I�ȗD�����v������Ă���B����́A�c�����ɕ��e��S�����A��q�ƒ낾�����]��[18]�́A�ꐫ�ɑ��鋭���v������ɗR�����Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B�W�F�����F�[�Y�ƃi�i�Ɋւ��ẮA�v���Â₩���Ă��܂��Ƃ�����ʂ����邵�A�h�D�j�[�Y�Ɋւ��ẮA��l�̒�̕�e��������Ă��邪���߂ɁA��������������Ƃ������ƂȂǍl�������Ȃ��̂��B

�@�������A���̐߂Œ��ڂ������̂́A�����3�l�̏��������̋��ʓ_�ł͂Ȃ��A����_�ł���B�W�F�����F�[�Y�ƃi�i�Ɋւ��ẮA��q�Ƃ������Ƃ�����A�ƂĂ��悭���Ă���B��l�ɑ�\�����悤�ȁA������j���Ɉˑ����A�ނ̌������Ƃɂ͋t���Ȃ������Ƃ����̂́A�j�����ړI�ȍl����������������̓T�^�Ƃ����悤�B�����A�h�D�j�[�Y�́A���Ƃ��j�����爤����Ă��邩��Ƃ����āA����ɊÂ邱�ƂȂ��A�܂��A����������Ɉ��������Ă��邩��Ƃ����āA�Â₩�����肵�Ȃ��A�������g�̋����ӎu�������������ł���B���������������������A19���I�㔼�ȍ~�ɓo�ꂷ��A�u�V���������v�̗��z�Ƃ�����̂ł͂Ȃ����낤���B�����āA�]���̍l���ł́A�����������u�������������v���A�K���ɂȂ鎑�i�������������ł���̂��B�]�k�ɂ͂Ȃ邪�A�]���͎����̖��Ɂu�h�D�j�[�Y�v�Ɩ��t���Ă���B���̂��Ƃ�����A�h�D�j�[�Y���A�]������u�K���ɂȂ鏗���v�Ƃ���������^�����Ă������Ƃ��킩��B

�����́@�S�ݓX�̒a���Ɣ��W

�����߁@����Љ�̋N���F�S�ݓX[19]

�@�����A���{�ł������������݂̂��̂ƂȂ�A����V���̒����ŁA��������̔��ꏊ�A�����ē����l�̃X�g���X�����@�̑��ʂɋ�������قǁA��ʓI�ƂȂ����S�ݓX���A���E�ŏ��߂ēo�ꂵ���̂́A����قǐ̂̂��Ƃł͂Ȃ��B����́A�A���X�e�B�b�h�E�u�V�R�[Aristide Boucicaut�i1810-1877�j�Ƃ����l���ɂ���āA19���I�����ɔ������ꂽ�B�u�}�K�U���E�h�E�k���H�e�vmagasin

de nouveautés[20]�̂ЂƂA�v�`�E�T���g�}Petit

Saint-Thomas�i�n��1810�N�j�̓X���������u�V�R�[�́A1852�N�ɁA�W���X�^���E���B�h�[Justin Videau�Ƃ����j����A��ɍŏ��̕S�ݓX[21]�ƌ����邱�ƂɂȂ�{���E�}���V�FAu

Bon Marché�́A�����o�c�̘b��������������B�����A�{���E�}���V�F�́A�]�ƈ���12���A���ꂪ4�A�N�Ԕ��㍂��45��2,000�t�����Ƃ����A��r�I�����ȃ}�K�U���E�h�E�k���H�e�ł������B�������A1863�N�ɁA�u�V�R�[���{���E�}���V�F�̗B��̌o�c�҂ƂȂ鍠�ɂ́A�N�Ԕ���z��700���t�����ɒB����قǂɔ��W����B�����āA���鐭���I��鍠�ɂ́A�]�ƈ���673���A�N�Ԕ���z��2,200���t�����ɁA�w�{�k�[���E�f�E�_���S�ݓX�x�̏o�ŔN�A1883�N�ɂ́A�]�ƈ���2,370���A�N�Ԕ���z��1���t�����ɒB���Ă���[22]�B

�@�u�V�R�[���A����قǂ܂łɕS�ݓX�o�c�ɂ����Đ��������̂́A�ވ�l�̗͂̂��߂����ł͂Ȃ��B����ɂ́A�ނ̍Ȃł���}���O���b�gMarguerite�i1816-1887�j�̏��͂��������Ȃ������B�ޏ��́A�u�V�R�[�ƌ�������O�ɂ́A�`�[�Y���̌o�c���܂������قǂ̍ˊo�̎�����ł���A�܂�������́A�v���v�����D�����Ȃł������Ƃ����Ă���B����Ȕޏ����̂��邩�̂悤�ɁA�{���E�}���V�F�ɂ��ď����ꂽ�{�ɂ́A�u�V�R�[�̖��O�����łȂ��A�ޏ��̖��O���L�ڂ���Ă���B���̈������グ�����B

�@�@���ꂱ�����A�����炭�A���X�e�B�b�h�́A�����đ����}���O���b�g�E�u�V�R�[�̐V�����l���ł���B���Ȃ킿�A����ɉ������]�ƈ��ւ̗��v���z�ł���B�m���ɁA�Œ�̋��^�͔��ɒႢ���낤���A���v�ɑ��鏬���ȗ����A�Ƃ�킯�i���ɉ�����3����30�p�[�Z���g�ł��̉��l���ϓ�����������A�Œ�̋��^�ɉ����̂�[23]�B

�@���ɁA�u�V�R�[�̐��ݏo�����l�X�Ȑ헪�ɂ��Č��Ă����������A���̑O�ɁA�S�ݓX�̑O�g�ł���}�K�U���E�h�E�k���H�e�̎���Ɏn�܂����A�̔��`���ɂ��ďq�ׂĂ��������B���߂ɁA�S�ݓX�ƃ}�K�U���E�h�E�k���H�e�̊W�����Ă��������B

�@�@�p���̕S�ݓX�̓����̂ЂƂ́A�ڋq�̊S���Ђ�����V�������i�A���Ȃ킿�u���s�i�v�ւ̐₦�ԂȂ��Nj��ł���B��������A�S�ݓX�̌��X�̖��O�u�}�K�U����h��k���H�e�v�����܂ꂽ�̂��B[24]

���̈ꕶ�������悤�ɁA�}�K�U���E�h�E�k���H�e���A�������ɕS�ݓX�ɂȂ����̂��������ɏq�ׂ邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�v����ɁA�}�K�U���E�h�E�k���H�e���n�߂��̔��`���́A�S�ݓX�̏��@�ł���Ƃ�����B���̎�v�Ȃ��̂Ƃ��āA�u�艿�̓o��v������B�]���̏��X�ł́A�艿�͑��݂����A�X���ƌڋq�Ƃ̊ԂŁA�l�i�̌����s���Ă����B���̍��A�ǂ��X���Ƃ��ĕ]������Ă����̂́A�q�̒l����ɕ������A�����l�i�ŏ��i�����悤�ȓX���ł������B�܂��A�u���X���R�v�Ƃ����̂��A���̎s��ł͂��łɎ�������Ă������̂́A�}�K�U���E�h�E�k���H�e���O�ꂵ�������ł���A����́A�ڋq�ɂƂ��ẮA���������y�����Ȃ錴���̂ЂƂł���A�X�ɂƂ��ẮA�w����U��������̂ł�����[25]�B

�����āA�{���E�}���V�F���A���̐��������A�s�[������̂ɖ𗧂Ă��u�ԕi�v�̎�t���A�ꕔ�̃}�K�U���E�h�E�k���H�e�ŁA���łɓ�������Ă������Ƃł���B����ɁA�����Ύ��́A�ȉ��̏��@���Љ�Ă���B

�@�@�u�V�R�[���S�ɂƂ߂��}�K�U���E�h�E�k���H�e�̏��@�̑��́A���͂Ƃ�����A�X��ڗ�������Ƃ������Ƃɂ������B

�@�@�@���݂ł�������x�͂��������A�q�̒��ڂ��Ђ�����ɂ́A�܂��l�̈ӕ\�����l�[�~���O���K�v�ł���B�}�K�U���E�h�E�k���H�e�͂��̓_�ł́A�����炩�ɋߑ㏤�Ƃ̐����Ȃ����̂������B���Ȃ킿�����A���E�X�`���A�[�g�����e���v���R�m�c���Ƃ��������j�������̂��̂���A�������Ȉ��������|�p�Ƃ̉����������������܂悦�郆�_���l�������@�̃����v���Ƃ������V��������I�y���b�^�̃^�C�g�����ؗp�������̂܂ŁA�Ƃɂ����ڗ���������������Ƃ����l�[�~���O����������[26]�B

�����}�K�U���E�h�E�k���H�e�̐V���@�̂Ȃ��ŁA�u�V�R�[�����ɒ��ڂ������̍��ڂ��A�u�u�V�R�[�̔����v[27]�Ƃ��Ċm�����ꂽ�B

�@�@1�j���X���R

�@�@2�j����̑��l��

�@�@3�j�艿

�@�@4�j���グ�̑��z�ɔ���Ⴗ�闘��̊W[��������������]

�@�@5�j�ԕi

�@�@6�j����ւ̔z�B�T�[�r�X�̑g�D

�@�@7�j�����̔���ł̔����ƁA�����ł̌o�c�ɐӔC�̂��锄���C

�@�@8�j�����i�܂�A����⏤�i���ɂ���ĈقȂ���̂ŁA�]�ƈ��ɂ���Ď����A�s��ꂽ�̔��ɑ��闘���j[28]

�{�_���ł͏ڂ������グ�Ȃ����A���́u�����v�ȊO�ɁA�u�V�R�[���l���o�������@��A�]�ƈ��ɑ��鐧�x���A�w�f�p�[�g�������v�w�x�ɏ]���āA�ȒP�ɂ܂Ƃ߂Ă���[29]�B

�{���E�}���V�F�́A��������I�݂ɗ��p�����B�u�A�W�����_�v�ƌĂ��A�N�ԗ\��\�t���蒠���ڋq�ɖ����z�z���A���T�p���Ƃ��̎��ӂɐV���̐܂荞�݂Ƃ��čL���r����z��A����ɁA�X�ɂ���Ă���q�ǂ������ɂ͊G�t������n�����B�A�W�����_�ɂ́A�p������ыߍx����{���E�}���V�F�ɗ���Ƃ��̏�荇���n�Ԃ̘H���ԍ���X�֕��̗����ȂǁA�����ɖ𗧂m���A����Ƀ{���E�}���V�F�̔N�Ԕ���o���\��\���f�ڂ���A�܂��s���N�F�̃y�[�W�̗p���́A�C���N�̋z�掆�Ƃ��Ă��g�����Ƃ��ł���B�q�ǂ������̊G�t���́A12���łЂƂ̃V���[�Y�ɂȂ��Ă���A�����{���E�}���V�F�ɒʂ�Ȃ���A�����ȃR���N�V��������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�����āA�����̌ڋq�̐S��͂ނ��߁A�ꕔ�̃}�K�U���E�h�E�k���H�e�ōs���Ă����A�J�^���O�ɂ��ʐM�̔���O�ꂳ�����B�J�^���O�ɂ́A�S���i���C���X�g����ŏЉ��A�z�n�̌��{�܂ł����Ă����B�܂��A���X���R�Ƃ����l����O�ʂɉ����o���A����������C���S���Ȃ��l�������A�����ɑ����^�Ԃ悤�d�������B���̑�\�Ⴊ�A�ҍ��������˂��Ǐ����̐ݒu�ł���B

�u�V�R�[�v�Ȃ́A�]�ƈ����ɂ��Ă����悤�ł���B1876�N�A�u�V�R�[�́A�X���S����O�ɂ��āA�ސE�����x��ݗ�����Ɣ��\�����B����́A�V�����ł͂Ȃ��A�X�̏��v�����������o������̂ŁA5�N�ȏ�p�����ċΖ������X���ɑ��āA�j�q��60�A���q��55�̒�N�ސE���Ɏx����ꂽ�B����ɁA�u�V�R�[�v�l�́A�v�̎���A���̔N�����x�ɉ����āA�{�V�N�����x��ݗ��������B����́A�Α�20�N�ȏ�ŁA50�Έȏ�̒j�q�X���A45�Έȏ�̏��q�X���ɑ��āA���N���̔N����^����Ƃ������̂ł������B

���̂悤�ɂ��āA�S�ݓX���A�u�V�R�[�v�Ȃ̎�ō��グ���Ă����l�q���A�]���͂ǂ̂悤�ɑ����Ă����̂��낤���B���߂ŁA�������̃{�k�[���E�f�E�_���S�ݓX�̏��@�͂��A���̋^����𖾂��Ă��������B

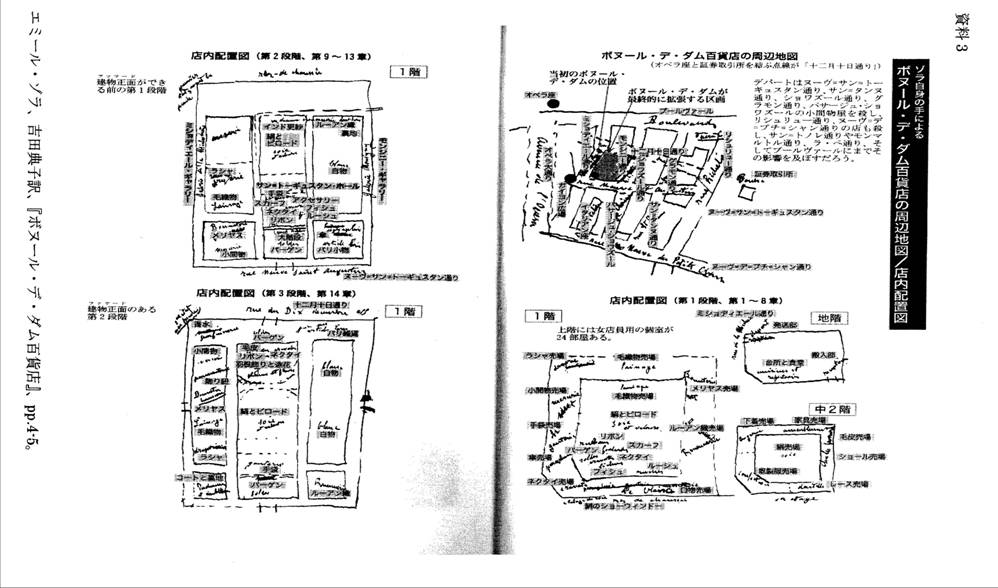

�����߁@�w�{�k�[���E�f�E�_���S�ݓX�x�ɕ`���ꂽ�S�ݓX�̏��@

�@�w�{�k�[���E�f�E�_���S�ݓX�x�́A�S20���ɂ킽��w���[�S���E�}�b�J�[���p���x�̑�11���ڂ̍�i�ł���B���̓��{���̃^�C�g���������悤�ɁA����͕S�ݓX�ł���B�܂��A���̏����̂��炷�����ȒP�ɐ������Ă����B

���̍�i�́A�h�D�j�[�Y���A��l�̒��A��āA�m���}���f�B�[�n���̐��[�A�R�^���^�������ɂ��鏬���Ȓ����@���[�j������A�p���ɓ���������ʂ���n�܂�B�ޏ��́A���@���[�j���̃}�K�U���E�h�E�k���H�e�Ŋ����������S�����Ă����̂��������A���e�̎���A�����Ɠ�l�̒�̐������ꂵ���Ȃ�A���V���������Ă���f���𗊂��āA�p���ɏo�Ă����B�h�D�j�[�Y�́A�f���ɁA���n���X���Љ��邪�A�ق��Ă��炦�Ȃ������B�������A�����ŁA�{�k�[���E�f�E�_���S�ݓX�̌��n�S���҃��r�m�[�Əo��A�S�ݓX�œ������Ƃ����߂���B�h�D�j�[�Y�́A�f�����͂��߁A�E�G�̏��X��������v���Ă��Ȃ��S�ݓX�œ������ƂɁA�������������B�������A�p���ɒ����ď��߂Ėڂɂ����S�ݓX�̍��Ȃ������܂��Ɏ��͖�������Ă����̂ł���A�₪�āA�����œ������Ƃ����ӂ���̂��B�ޏ��́A����������ɔz������A�����ɓ������A��x���ق����B���̌�A�X�僀�[���̂������ōēx�������ƂƂȂ�A��C�̒n�ʂ܂ŏ��l�߂�̂ł���B���̍�i�ɂ́A�ޏ����A�S�ݓX�Ŏ����̒n�ʂ��m�����Ă����l�q�Ƌ��ɁA�E�G�̏��X�����X�ƕs���ɒǂ����܂�Ă����l�q���`����Ă���B�܂��A�ޏ��ƓX�僀�[���̌�������킹�ďI��邱�̏����ɂ́A�V���f�����X�g�[���[�I�ȗ����v�f���܂܂�Ă���B

�����v�f�͕ʂƂ��āA���̍�i�ɂ́A�W���[�i���X�g�Ƃ��Ẵ]���̊ώ@�͂��A�\���Ɋ�������Ă���悤�Ɏv����B�ނ́A�w�{�k�[���E�f�E�_���S�ݓX�x�����M����ۂɁA���Ƀ{���E�}���V�F�ƃ��[�����S�ݓXLes Grands Magasins du Louvre��O����Ɏ�ނ����B�ނ̎�ރm�[�g����A�O�l�̕S�ݓX�W�҂Ƙb�����Ă������Ƃ��킩���Ă���[30]�B�����āA�o�c���j�ɂ��Ă̓{���E�}���V�F�̂��̂��A�^�c���j[31]�ɂ��Ă̓��[�����̂��̂��A���ꂼ���i���Ɏ����ꂽ�Ƃ����Ă���[32]�B��ރm�[�g�����A�����ɒ����Ȑ��E��`�����Ƃ������Ƃ́A�]���̍�i���A�Љ��ǂ݉��������Ƃ��ė��p�ł���Ƃ������Ƃ̍����ƂȂ�̂ł͂Ȃ����낤���B

�ł́A�]���́A�ǂ̂��炢��ނ��Q�l�ɂ��āA�w�{�k�[���E�f�E�_���S�ݓX�x���������̂��B�܂��A�S�ݓX�̌o�c���v�w�ōs�Ȃ��Ă����Ƃ������ƁB�{���E�}���V�F�̃u�V�R�[�v�Ȃ̏ꍇ�́A�v�ł���A���X�e�B�b�h�̎���A�Ȃł���}���O���b�g�����̈�u���p�����̂ɑ��āA�w�{�k�[���E�f�E�_���S�ݓX�x�ł́A�X�̂��Ă̎�����G�h�����v�l�̎���A�v���[�����X��ƂȂ�A�S�ݓX���g�債�Ă����Ƃ����Ⴂ�͂��邪�A����͂�͂�A�O�߂ŏڂ����q�ׂ��A�u�V�R�[�v�Ȃ��ӎ����Ă���ƍl������B�܂��A���ă{�k�[���E�f�E�_���S�ݓX�Ŕ����C�����Ă����A�u�g�D�����Ƃ����j���A��ɃJ�g���E�Z�]���Ƃ����S�ݓX��n�݂���Ƃ����G�s�\�[�h�́A�u�V�R�[�̉��ŁA�{���E�}���V�F�̔����C�����Ă����W�������]���A�Ɨ����ăv�����^��Printemps�i1866�j��n�݂����Ƃ��������Ɋ�Â��Ă���B�J�g���E�Z�]���́A����ɂ��J�X3�T�Ԍ�ɉЂɑ����̂����A���̔w�i�ɂ́A��͂�A�]�������̏����̎��M�������n�߂�1881�N3���ɁA�v�����^�����S�Ă����Ƃ�������������B�����āA�唄�o���̍ۂɁA�ڋʏ��i���f����Ƃ����_���A�{���E�}���V�F�̏��@�ɒ��z�Ă���B�{�k�[���E�f�E�_���S�ݓX�̖ڋʏ��i�́A�u�p���E�{�k�[���v�Ƃ����㎿�̌��D���ŁA�d����l�ƂقƂ�Ǖς��Ȃ�5�t����60�T���`�[���Ŕ̔������B���̓X�Ȃ��7�t�����Ŕ���ł��낤�A���̌��D�����a�ɁA�������������A���̓��Ɋ����ł��Ȃ����i�܂Ŕ��킹�Ă��܂����Ƃ����̂��A�X�僀�[���̖ړI�ł���B���܂�ɂ��Ⴂ���v�ŁA���̌��D���낤�Ƃ��邱�Ƃɕs���ɂȂ����A������̃u���h���N���ɁA���[���́A�ȉ��̂悤�ɐ�������B

�@�u�m���ɂ��̏��i�Ɋւ��邩����A���T���`�[�����̑������邩������Ȃ����A�������_���ڂ��B�v����ɑ������l����K�v�͂Ȃ��̂��B���������Ƃ����������Ђ����A��X�̎v���悤�ɑ��邱�Ƃ��ł���A���������͏��i�̎R�����Ė�������A�����ɂȂ�A�o���ɂ��݂��邱�ƂȂ����z����ɂ���͂����B��Ȃ̂͏������������邱�ƂȂ̂��B���̂��߂ɂ͏��S�������������I�ȏ��i������Ƃ��K�v���B�������邱�ƂŁA���̏��i�𑼂̓X�Ɠ����l�i�Ŕ��邱�Ƃ��ł���B���������̓X�͑��������Ǝv���ċ����Ă����B�Ⴆ�A��X�̃L���C�[���E�h�[���A���̃^�t�^��7�t����50�T���`�[���ł���A������Ƃ���ł��̒l�i�Ŕ����Ă��邪�A������܂��������ł���Ƃ݂Ȃ���邾�낤�B�����āA�\���p���E�{�k�[���̑��ߍ��킹�Ă���邾�낤�B�c���̂����킩���B�v[33]

���̃��[���̑䎌�́A�܂�Ńu�V�R�[�����̌�����Č����Ă���悤�ł���B�������͂����A�w�f�p�[�g�������v�w�x�̒��ŁA�w�{�k�[���E�f�E�_���S�ݓX�x�����������ɏo���A���[���̓u�V�R�[���̂��̂ł���Əq�ׂĂ���B

���ɁA�{�k�[���E�f�E�_���S�ݓX�̉^�c���j�����Ă݂悤�B���i�̎d����ɒ��ڏo�����͔̂����C�ł��邪�A�d����Ɋւ��āA�ނ�͓X��̋��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����B�܂��A����l�Ɋւ��Ă��A����Ɍ��߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B��O�I�Ɋ��S�Ɏ��R�ٗʂ�F�߂��Ă����A���n����̎�C�u�g�D�����ł������A����l�����肷��ۂɂ́A���[���Ɏf���𗧂ĂĂ���B���̂Ƃ��̉�b�͈ȉ��̂悤�ł���B

�@�@�u�Ƃ���ŁA����l��5�t����60�T���`�[���ɂ������ł��B�c�����m�̂悤�ɁA�d����l�ƂقƂ�Ǔ����ł����B�v�Ɣ�[���u�g�D����]�͌��t���p�����B

�@�@�u�������낤�A5�t����60�T���`�[���ɂ��悤�B�����A���ЂƂ�Ȃ�A���͑������Ăł�������B�v�ƃ��[���͔M���ۂ�������[34]�B

�܂��A�X��̏������A����ɒl���������悤�Ƃ����Ƃ������R�ŁA���������ӂ���X���������B

�@�@�u�����Ȃ����A���^���N�B���͍��܂ł��̂悤�ȏ���Ȏ��݂���邵�����Ƃ͂Ȃ��B�c��X�݂̂��l�i�����߂�̂��B�v�ƃ��[���͋���[35]�B

�]���́w�����m�[�g�x�ɂ́A�u�����[�������ł́A������C�́A���{���E�}���V�F���ɂ�����悤�Ȏ��R�������Ă͂��Ȃ��B�d����Ɋւ��ẮA�o�c�҂ɂ������������ĂȂ���Ȃ�Ȃ��B[36]�v�Ə�����Ă���B�܂�A�X�傪���Ȍ��͂������A���̌��͉��őS�Ă̏]�ƈ����d�������Ă���Ƃ����A���̂悤�ȉ^�c���j�́A�{���E�}���V�F�ł͂Ȃ��A���[�����S�ݓX���Q�l�ɂ������̂Ȃ̂�[37]�B

�܂��A�{�k�[���E�f�E�_���S�ݓX���ʒu����ꏊ�́A1869�N�ɑn�Ƃ������E�yMagasin de la Paix���������ꏊ[38]�ŁA���͑��߂ŏq�ׂ��悤�ȁA�L���ʂ�Ɉ͂܂�A�c�ƂɓK�����ꏊ�ł���[39]�B�����āA���������{�k�[���E�f�E�_���S�ݓX���A�����Љ�Ń{���E�}���V�F��[�����S�ݓX�ƌ�����ׂĂ��邩�̂悤�ɁA����2�X�̖��O���A��i�̒[�X�ɓo�ꂷ��B

����ɁA�{�k�[���E�f�E�_���S�ݓX�́A�u�V�R�[�����ڂ��Ă������@�A�u�X��ڗ������邱�Ɓv�ɂ��������Ă���B���̖��O�Ɋւ��ẮA�h�D�j�[�Y�̒�W�������A���߂Ă����ڂɂ����Ƃ��̗l�q������Ώ\���ł��낤�B

�@�u�{�k�[���E�f�E�_���v�ƁA���łɃ��@���[�j���ŗ������o�����Ă����W�����́A�������N�̗D�������݂Ő��ɏo���ēǂݏグ���B�u�˂��A���ꂢ�Ȗ��O����B����Ȃ�A�݂�Ȃ��삯��������ɈႢ�Ȃ��B�����v��Ȃ������B�v[40]

�@�ȏ�̂悤�ɁA�w�{�k�[���E�f�E�_���S�ݓX�x�ł́A�S�ݓX�̔��W�ɂ��āA�����Љ�ɒ����ɕ`����Ă���Ƃ����悤�B���[���̐헪�́A�u�V�R�[�̏��@���̂��̂ł��邵�A���[�����S�ݓX���̉^�c���j���A�{�k�[���E�f�E�_���S�ݓX�ɂƂ��ēX�僀�[�����ǂ�قǑ傫�ȑ��݂ł��邩����Ă���B������O�͂ł́A�S�ݓX����芪�������������A�u����X���v�A�u�ڋq�v�Ƃ�����̗��ꂩ�猩�߂Ȃ���A���̍�i��ǂݐ[�߂Ă����B

����O�́@�S�ݓX�Ə���

�����߁@�S�ݓX�œ�������

�@�S�ݓX�œ��������́A�ǂ̂悤�ȏ��������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂��낤���B�܂��o���҂ł��邱�ƁA�����Đڋq�ԓx���ǂ����Ƃł������B�w�{�k�[���E�f�E�_���S�ݓX�x�̃q���C���ł���h�D�j�[�Y���ɋ����āA�X���̗l�q���ڂ������Ă݂����B�ޏ��́A�S�ݓX�X�僀�[���ɍD�ӂ������Ă������Ƃ������āA����������̈�]�ƈ����畛��C�ցA�����āA���ɂ͔ޏ��̂��߂ɐV��������[41]���ݒu����A�����̎�C�ɂ܂ł̂ڂ�߂�̂ł���B

�@�c�ɂ���o�Ă�������ɂ�������炸�A�h�D�j�[�Y���S�ݓX�œ������Ƃ��ł����̂́A�u�o���ҁv�Ƃ������������Ă���A�����āA�S�ݓX���ł��l���K�v�Ƃ���A�唄�o���̎����Əd�Ȃ������߂ł������B�{���Ȃ�A�{�k�[���E�f�E�_���S�ݓX�́A�p���̓X�Ō��K������������q�����̗p���Ȃ�[42]�̂����A���[���ɋC�ɓ���ꂽ���Ƃ������āA�ޏ��͍̗p���ꂽ�̂��B�������A�c�ɂ���o�Ă�������̖��ɑ��āA���͂͗₽���A�ڋq���낭�ɂ����Ȃ������B���̌�A���o�����I���A�l�肪�K�v�łȂ��Ȃ�ƁA�ޏ��͉��ق����B�����̐��E�����łȂ��A���ۂ̕S�ݓX�ł������悤�Ȃ��Ƃ��s���Ă����B�S�ݓX�ɂ͊Ď���������A�q�̈ē���Ď������łȂ��A�]�ƈ��̋Ζ��ԓx�̃`�F�b�N�����Ă����B�����āA�x���Ȃǂ������A�Ζ��ԓx�̈����]�ƈ��́A�┪���Ƃ��������オ�������ގ����ɂȂ�ƁA���ق����̂ł�����[43]�B�h�D�j�[�Y�����ق��ꂽ�̂́A�Ď����̃W�����ɁA�Ζ����ɒ�̃W�����Ɩ��f�ʼn���Ă���Ƃ��������ꂽ����ł�����[44]�B���́A���̉��قɂ́A�l�X�Ȏ���d�Ȃ��Ă����B������̃u���h���N���͍ŏ�����ޏ���ь������Ă�����[45]�A���̔���q��Ď����́A�ޏ��������������Ă����j�����܂����킾�Ƃ͎v���Ă��Ȃ������̂��B����ɉ^�̈������Ƃɂ́A���̉��ق̓��[���ɖق��čs��ꂽ�̂��B�������A�ޏ������ق��ꂽ��Ԃ̗��R�́A�l�肪�K�v�łȂ��Č͂�̎������������Ƃɂ���B�ޏ��́A���ٌ�A���錦�n���X�Ŕ���q�����A�Ăу{�k�[���E�f�E�_���S�ݓX�ɖ߂��Ă���B����́A�s���ɉ��ق��ꂽ�h�D�j�[�Y�ɑ��Ĉ���݂������Ă����A�X�僀�[���̋�����]������������ł���[46]�B�m���ɁA���E��̔ޏ��̏��i�Ԃ�ɂ́A�����炵��������ے�ł��Ȃ��B�����A�ޏ��̏����Ɋւ���Z���X�́A�N�̖ڂ��猩�Ă��A���[���̂���Ɉ������Ƃ�Ȃ��B�ޏ��́A���n���X�œ����Ă����Ƃ��ɁA���̂悤�ɏ��Ƃ̌���ɂ��Đ��������B

�@�@�H��̑㗝�X�A�O�����A����Ǝ҂Ƃ��������ԋƎ҂��Ȃ��Ȃ������ƂŁA�������������悤�ɂȂ����B����ɐD���Ǝ҂͂��͂�S�ݓX�Ȃ��ł͂���Ă����Ȃ������B���ۂɁA����D���Ǝ҂��S�ݓX�Ƃ����ڋq�������ƁA�����ɂ��̋Ǝ҂͔j�Y���Ă��܂����B�܂�A�����ɂ͏��Ƃ̎��R�Ȕ��W������̂�����A�������i�W���ׂ��悤�ɐi�W���邱�Ƃ�H���~�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ����낤���A�]�ނ��ǂ����ɂ�����炸�A���̒�������Ɍ����ċ��ɐi��ł���̂ł�����[47]�B

�@���ɁA���E��̔ޏ�����C�ɏ��l�߂�܂ł̗l�q���A��i��������p���Ȃ��番�͂������B

�@�@�h�D�j�[�Y�������r���邱�ƂȂ��A���͂��s�g����Ƃ��A�����X���͒N��l�Ƃ��ċt�炦�Ȃ������B�ޏ��͂��̗D�������̂��̂ɂ���āA��ΓI�Ȍ��Ђ��l�����Ă���[48]�B

�ޏ�[���h�D�j�[�Y]�͒m���Ɣ��e�����˔����Ă���A���̒m���͔ޏ��̑��݂̍ŗǂ̕����ɗR�����Ă����B�X�̑��̔���q�����͈�ʂ�̋��炵���Ă��炸�A����͊w�Z���o������ɔ����ꗎ���Ă��܂�����ʂȂ��̂������B�Ƃ��낪�A�ޏ��́A�܂������̏�i�Ԃ����ԓx�͂Ȃ��A�ޏ��̗D�낳�A�ޏ��̏o���̖��킢�������Ă����B���ƂɊւ��邫��߂đ�ǓI�ȍl�����́A�����ȓ��ɔ�߂��o���ɍ������Ă���[49]�B

�h�D�j�[�Y�͕��a�I�Ŗ��͓I�ȏ�������ɓ��ꂽ�B�ޏ��͎��͂���F�߂��Ă��邱�ƂɊ������A�����ɁA�d�����n�߂����̎����̎S�߂���A�����ɓn��M�ӂ̌��ʂ̐����ɑ��鋤�������悤�Ƃ��Ă����B������A�����ł��e���̏��������l�͊��X�Ƃ��Č}�����ꂽ�B���̂������ŁA����l��������͐S���爤����邱�ƂɂȂ����B����قǔޏ��͏_�a�ň��z���悭�A���ł��e�g�ɂȂ�S�̏������ł��Ă���[50]�B

�@�@�N�����ޏ�[���h�D�j�[�Y]�ɕ����Ă���D�������ł��Ȃ����A�ޏ��̈ӎu�̋������̎^����[51]�B

���̂悤�ɁA�h�D�j�[�Y�́A�����Đ��܂ꂽ�����݂̂��������āA��C�̒n�ʂ܂ŏ��l�߂Ă������̂��B�����āA����Ō��͂����悤�ɂȂ��Ă���́A���Ă̎����̂悤�Ȏv�������锄��q�����Ȃ��Ȃ�悤�ɁA�ו��ɂ܂ŋC�������B�����āA���[���ɂ��A�S�]�ƈ����\���āA�l�X�ȏ�����^����̂ł���B���̒��̈�ɁA�ޏ��̗F�l�|���[�k�Ɋւ��鎖��������B�|���[�k�͉�������̔���q�ŁA���ꂪ�قȂ�ɂ�������炸�A�h�D�j�[�Y�ɐe�ɂ��A�Ƃ�킯�A�ޏ������X�����Ă̍��ɂ́A�傫�Ȏx���ƂȂ����B�ޏ��Ɋւ��鎖���Œ��ڂ������̂́A�ȉ��̂��Ƃł���B

�@�@�ޏ�[���|���[�k]�͔D�P���ĕs���ɂ��т��Ă����B�Ƃ����̂��A��T�Ԃ̂����ɁA��l�̏����X�����D�P�������œX����߂�����ꂽ���炾�����B�o�c�w�͂��������s���̎��Ԃ����e�����A��e�ɂȂ邱�Ƃ͖��ŕs�ސT�Ȃ��̂Ƃ��Ĕr������Ă����B�����͂ǂ��ɂ������Ă������A�q�ǂ�����邱�Ƃ͋ւ��Ă���[52]�B

���߂Ŏ��グ��A���[���ɂ��u�������v�̔Ɛl�̕��ނŎO�Ԗڂɋ������Ă���̂��A�u�D�w�v�ł��邱�Ƃ�����[53]�A�S�ݓX�́A�D�w�ɑ��ė₽�������B�܂��A����ł��܂��c���Ă���l�������A�D�P���ďo�Y�̂��߂Ɏd�����x�ނ��Ƃ��A�o�c�w�͉����v��Ȃ��̂ł���B�������A���̃|���[�k�̊�@���A�h�D�j�[�Y���������B

�@�@�h�D�j�[�Y�ɂ́A������鎞�Ԃ�����A��[�����[��]�͓X�̗��v���̂��̂��`�����Ƀu���h���N���̌����Ă��܂����B��X�͕�e�����̔������A�q�ł���Ⴂ�Y�w�������邱�ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����B�X�����A���̂悤�Ȍ��肪�Ȃ��ꂽ�B���Ȃ킿�����̔���q�́A�D�P������A����֏o�邱�Ƃő̒������������Ȃ�����ɁA��O�Ȃ����̎Y�k�̂Ƃ���֑����Ȃ���Ȃ�Ȃ���[54]�B

�F�l��A���ꂩ�������邾�낤�s���ȉ��قɋ�����]�ƈ��̂��߂ɁA�h�D�j�[�Y�����[���ɏ������邱�̏�ʂɂ́A�]�ƈ����ɂ��Ă����u�V�R�[�v�Ȃ̐��_����������B

���̐߂̒��߂�����Ƃ��āA�S�ݓX�̏����X���̎Љ�I�g���ɂ��čl�������B��i���ɂ��q�ׂ��Ă���悤�ɁA�ޏ������̈ʒu�Â��Ƃ����̂́A���ɞB���ł���B

�@�@��Ԃ̓�_�͔ޏ������̈ʒu�Â����B���ŁA�X�����㗬�̕v�l���ȒP�Ɍ��߂��Ȃ����Ƃ������B���̂悤���ґ�̒��ɓ������܂�A����q�ɂ���Ă͂����Ώ���������Ă��Ȃ������̂ŁA�ޏ������͓Ɠ��́A�ǂ����t���Ă����̂��킩��Ȃ��K�������肠���Ă���[55]�B

�@�@���ł͏����X���̕����́A�V�٘Z�K�̃����V�j�[�ʂ艈���ɂ������B������60�ŁA�L��������ŗ����ɕ���ł���A�O��肸���Ɖ��K���������A�Ƌ�͑��ς�炸�A�S���̃x�b�h�Ƒ傫�Ȉߑ��\�y�Ə����ȃN���~�ނ̉��ϑ䂾���������B�����X�������̎������́A�����ł͂����Ɛ����ɁA�܂���i�ɂȂ�A�����Ό��⍂���ȉ����ւ̋C�������܂�A�ҋ������P�����ɂ�A�u���W�����K���ւ̎��R�ȏ㏸������ꂽ[56]�B

������̈��p����킩��悤�ɁA�S�ݓX�̏����X���́A�����ɂ��u���W�����v�l�ɂ������Ȃ��A�V�����K���ݏo�����̂ł���B�u���W�����I���l�ς��x�z�I�ƂȂ��Ă������̓����A�������O�ɏo�ē������Ƃ́A���܂�]�܂����Ƃ͌��Ȃ���Ă��Ȃ������B�����͖{���A�ƒ���ێ����邱�Ƃ��d���ł���A�����������Ȃ�������Ȃ��Ƃ������Ƃ́A���̉ƒ낪�n�����Ƃ������Ƃ̏ے��ł������B�Ƃ��낪�A�S�ݓX�ɋ߂鏗�������ɂ́A���̂��Ƃ𖼗_�ł���Ǝv���Ă���l�q������������B���̏����ł́A����A�������Љ�ɏo�Ċ��邱�ƂɂȂ�Ƃ������Ƃ���킹�Ă���̂��B

�m���ɁA�����w�{�k�[���E�f�E�_���S�ݓX�x�ɂ́A�A�i�N���j�Y�������݂���B�����̃{���E�}���V�F���A���鐭�������O���a���ɂ����āA��30�N���̎��Ԃ��₵�����W���A�{�k�[���E�f�E�_���S�ݓX�́A�킸��5�N�Ő���������B����́A�w���[�S���E�}�b�J�[���p���x���A�u���鐭����`�����́v�ł���ƒ�`�������߂ɐ��������Ƃł���ƍl������B���Ȃ킿�A�����ŕ`����Ă���S�ݓX��X���̗l�q�́A�ނ���19���I���̂��̂ł���ƍl�����������R�ł���B�����āA���ۂɂ́A30�N�͂�����ł��낤�S�ݓX�̔��W���A5�N�ԂɋÏk���邱�ƂŁA�S�ݓX�̔��W�̐��܂����₻�̉e���͂̋������A��茰���ɕ`���o���Ă���Ƃ�����B�܂��A�S�ݓX�̔��W�ɂ���āA���X�ƕX�ɒǂ����܂�Ă����E�G�̏��X�́A�}�K�U���E�h�E�k���H�e�ȑO�̓X�̕��͋C�������o���Ă���B���̃A�i�N���j�Y���ɂ���Đ��ݏo�������ʂ́A�c���Ȏ���̕ω��Ɏ��c���ꂽ�҂̑��݂��A��苭������邱�Ƃł���B�E�G�̏��X�ɓ�����A�V���@�𗝉����A�S�ݓX�Ƃ����ꏊ�Ɏ����̐����铹��������h�D�j�[�Y�́A�܂��ɁA���㊈�邱�ƂɂȂ�u�V���������v�̏ے��Ȃ̂��B

�����߁@����҂Ƃ��Ă̏���

�@�S�ݓX���^�[�Q�b�g�ɂ����̂́A�����q�ł���B�S�ݓX�́A�����ɏ����q���䂫���A�������A�w���ӗ~�����߂邩��O���ɒu���A���X�ƐV�����헪�ݏo���Ă����B�w�{�k�[���E�f�E�_���S�ݓX�x�̒��ɂ��A�S�ݓX�X�僀�[���̐헪�Ƃ��āA���̕�������B

�@�@�@�ނ͏������X�ł͏����ł��邱�Ƃ��肢�A�����ŏ������ӂ̂܂܂ɑ��邽�߂ɂ��̓a�������Ă��B���������z�̂����C�z��œ��������A���̗~�]�ɂ����݁A���M�����A���ꂪ���[���̐헪�̂��ׂĂ�����[57]�B

�܂��A���[���́A�N���f�B�E�C���r���G�i�s���Y��s�j���كA���g�}�����݂���A�S�ݓX�g��ɕK�v�ȓy�n�������Ă��炤���߁A�ߑ㏤�Ƃ̎d�g�݂��������ۂɂ��A�����������Ɉ������Ƃ������Ƃ��q�ׂĂ���B

�@�@���X���������ĒD�������̂������ł���B�V���[�E�B���h�[��O�ɂ��ē��R�Ƃ����A���ꂩ�玟�X�ƌ@��o�����Ƃ���㩂��������āA�X���߂炦�悤�Ƃ��Ă���̂������ł���B�X�������̓����ɐV�����~�]��ڊo�߂�����A�X�͂ƂĂ��Ȃ����f�̏�ƂȂ�A�����͕K�R�I�ɂ��̗U�f�ɒ�R������Ȃ��B�k�����l

�u�����珗�������߂A���E�邱�Ƃ����Ăł���̂ł��v�ƃ��[���́A��_�ɏ��Ȃ���A�j�݂ɂ������蚑����[58]�B

���Ƀ]�����A�u�����q�̓T�^�v�Ƃ��āA��i���ɏڂ����`�ʂ������l�̏����̒�����A4�l���A���ꂼ�������Â���G�s�\�[�h�Ƌ��ɏЉ��[59]�B

��l�ڂ́A�u���h���v�l�ł���B�ޏ��́A�呠�Ȃ̏��L���v�l�ŁA�R������u���W�����ƒ�̏o�g�ł���B�����āA�����ȏ��i��������Ȃ������Ȏ�w�Ƃ��āA�S�ݓX���I�݂ɗ��p����B�������A�q�ǂ��ɊÂ��A�q�ǂ����Ɋւ��ẮA���z���\�킸�ɍw�����Ă��܂��B

�@�@�u���₵���Ă��܂�Ȃ��́B�v�ƃu���h���v�l�͋��B�u���A���𗧂ĂĂ���́c�S�ݓX�́A���x�͂���ȗc���q�������ɂ��������̂�c�����m�ł���A���͎����̂��߂�������A�����������������Ȃ���B�ł��A�Ȃ�ł��~������Ԃ�V�ɋt�炦��Ƃ��v���ɂȂ��āB���̎q�������U���悤�Ǝv���Ă����̂ɁA�U�X���킳��Ă��܂�����B�v[60]

�S�ݓX���A�����̎��Ƀ^�[�Q�b�g�ɂ����̂́A�u�q�ǂ��v�ł������B�܂�A���̃u���h���v�l�̃G�s�\�[�h�́A�S�ݓX�̍����Ɉ����������Ă��܂������̓T�^�������Ɠ����ɁA���̕S�ݓX�̏��@���A�����ɏ�������ʓI�Ȃ��̂ł��������Ƃ������Ă���B����ɁA���́u�q�ǂ�������v�Ƃ����̂́A�q�ǂ���19���I�㔼�ɂȂ��ď��߂Ē��ڂ����悤�ɂȂ������Ƃ̕\��ł���Ƃ������邾�낤�B���Ȃ݂ɁA�����̃{���E�}���V�F�ł�1872�N�̐V�يJ�X�̍ۂɁA�q�ǂ������ꂪ���݂���Ă���[61]�B

��l�ڂ́A�M�o���v�l�ł���B�ޏ��̕v�́A�ٔ����ł͖������ٌ�m�ł���B�ޏ��͎����̖ڂ��y���܂��邽�߂����ɁA�S�ݓX��K��A���Ƃ����i���Ă��A�����ɕԕi�����Ă��܂��B

�@�@�܂������ޏ�[���M�o���v�l]�̓J�[�y�b�g����ցA�ܓ����O�ɔ������߂����m�̃h�A�J�[�e����S���ԕi���悤�Ǝ����Ă����̂��B[����]�@��[������q]���������炢�����킵���������@���Ȃ���A�q��[�ԕi��]�v���Ƃǂ܂点�悤�Ƃ����B���̋q�́A�����炭�{�k�[���E�f�E�_���S�ݓX�Ŕ������h�A�J�[�e���������ă_���X�p�[�e�B�����āA���̂��ƕԕi�ɋy�сA���������Ǝ҂���肸�ɍς܂����̂��낤�B[����]�@�v�l�͑��̏��i�����悤�Ƃ����Ȃ������̂ŁA�ނ��]�������Ȃ������B�Ȃ��Ȃ�A����q�����́A���Ƃ����i���g�p����Ă������ƂɋC�t���Ă��A�ԕi�����悤�ɖ������Ă�������ł���[62]�B

�ԕi�ɂ́A�ǂ������������������Ă����̂��B�Ⴆ�A����̓��{�̈ߗ��i�X�ł́A�����̏ꍇ�A�u�����p�E������v�Łu�w����1�����ȓ��v�A���邢�́u���וi�v�Ƃ��������������i�����ԕi���t���Ă��Ȃ��B�Ƃ��낪�A�{�k�[���E�f�E�_���S�ݓX�ł́A�������ŕԕi���t���Ă���B����ɋ����ׂ����Ƃɂ́A�����̃{���E�}���V�F�ł��A�����悤�ɁA�ԕi�Ɋւ�������͒�߂Ă������̂́A�قږ������ŕԕi�̎�t���s���Ă����̂�[63]�B

�O�l�ڂ́A�}���e�B�v�l�ł���B�ޏ��͂����Ȃ����X�̖��Ƃ��Đ��܂�A���݂́A�������w�Z�̋����ł���v�ƁA14�ɂȂ閺�A���@�����e�B�k�ƕ�炵�Ă����B�ޏ��͖��Ƌ��ɕp�ɂɕS�ݓX��K��A�����鏤�i�ɗU�f����A�K�v�̂Ȃ����̂ł������Ă��܂��Q��Ƃł���B

�@�ޏ�[���}���e�B�v�l]�͖��̃��@�����e�B�k��A��ēԂ��O����A�������Փ��ɂƂ����ēX��[64]���܂���Ă����B�ޏ��͂��̏Փ�������ʂāA�������Ĕ����o�Ă����B[����]�@�ޏ����J�X�j���ɋ삯���Ȃ�����͂ЂƂ��Ȃ������B�܂��A�삯���A�Ƃɂ������������Ă��܂���[65]�B

�����čŌ�ɁA�h�E�{�[���v�l���Љ�����B�ޏ��́A��n���珊�̊Ď����̍ȂŁA�����������Ă��܂��B

�@�@12���[�g��������1,000�t�����̃A�����\�����[�X�̐����肪�A���̒��ɉB����Ă����ق��A��������A�n���J�`1���A��1�{�A�ݏ���1�����A����ɂȂ�A����������Ԃŏo�Ă����B���v1��4,000�t�����قǂ̃��[�X�ł������B1�N�O����A�h�E�{�[���v�l�͂��̂悤�Ɍ������R���������~�]�ɐ��C�������A���������d�˂Ă���[66]�B

�������̔�Q�S�ʂɂ��ẮA��i���Ɉȉ��̂悤�ɏЉ��Ă���B

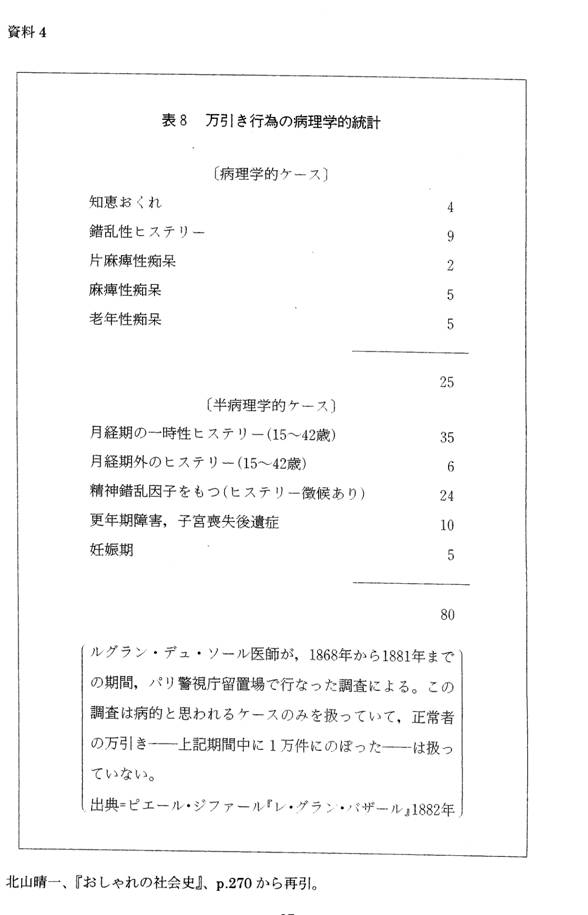

�@�@��[�����[��]�́A�s���邱�Ƃ̂Ȃ��ƍ߂̏ڍׂ������A��������A����ނ��Ă݂����B�܂��ޓ����d���Ƃ��鏗�������邪�A���Q�͈�ԏ��Ȃ������B�Ƃ����̂́A�x�@�����قƂ�ǑS���̊��m���Ă������炾�B���ɐޓ����������B����ُ͈�ȗ~�]�ŁA���鐸�_�Ȉオ�A�S�ݓX�ɓ���Ƌɓx�ɋْ����錋�ʂ����邱�Ƃ𗧏��A�V�������_�a�ƕ��ނ����B�Ō�͔D�w�������B�D�w�͂��鏤�i����肵�đ_���X����������[67]�B

�����ł́A�������͈��̐��_�a�ł���ƒ�`����Ă���B�����Ύ��́A���̐V�������_�a���S�ݓX�����ݏo�������̂ł���A��������U���ł���قǁA�S�ݓX�͏�����U�f�����p�ɒ����Ă����̂ł͂Ȃ����Ɛ������Ă���[68]�B�܂��A1868�N����1881�N�ɂ����ăp���x�������u���ōs���������ɂ���āA�����̈�t���A�������s�ׂ́u���a���w�I�P�[�X�v�Ƃ��āA���o���̃q�X�e���[�ȂǁA�����ɓ��L�̂��̂���Ă���[69]�B�����������A�����ɂ��Ȋw�I�ȕ��͂Ɋ�Â��A���������鏗���ނ����Ƃ������Ƃɂ��A19���I�㔼�̐��_������������ƌ�����̂ł͂Ȃ��낤���B�w���[�S���E�}�b�J�[���p���x�̕���ɁA�u�Ȋw�I�v�Ƃ������t���܂܂�Ă���悤�ɁA���̌��t�́A19���I�㔼���ے�����L�[���[�h�̈�Ȃ̂��B���̎���́A���R�Ȋw�̂߂��܂������B�Ɋ�Â����A�Ȋw�I���؎�`�ɗ��r���A�����Љ���q�ϓI�Ɍ��߂邱�Ƃ����A�]�����w���[�S���E�}�b�J�[���p���x�����M������`�����Ȃ̂ł���B���̍�i�ɂ��A��ɂ��ꂸ�A�Ȋw�I�v�f���܂܂�Ă���̂��B�������A���̉Ȋw���q�ɂ����E������̂ł͂Ȃ����B�����āA���̂��Ƃ��悭�������Ă����̂̓]���{�l�ł͂Ȃ����낤���B�Ƃ����̂́A���̍�i���ɁA�u�D�w��������������v�Ƃ�������ɂƂ��ꂽ�Ď������A�D�w�̉��Ŗ����������Ă������̏��F�B�������Ƃ��Ă��܂���ʂ����邩�炾[70]�B

�����4�l�̏����q�́A���������Ă��Ȃ����A�S�ݓX�𗘗p���A�S�ݓX�ɂ���ė��p����Ă���Ƃ����_�ł́A�݂ȓ����ł���B�ԕi���J��Ԃ��A�قƂ�Ǎw�����Ȃ��M�o���v�l�ł������A���[���i�S�ݓX�j�ɂƂ��Ă͑�ȋq�Ȃ̂ł���A�z�肳�ꂽ�q�Ȃ̂ł���B�����āA�����4�l�̑S��������^�C�v�̏���������S�ݓX�ɌĂъA�����ꏭ�Ȃ��ꖞ����^���āA���x�������֗�������Ƃ������Ƃ��\�ɂ������Ƃ����A���[���̐헪�������ɏ���Ă��āA����ɁA���S��͂�ł����Ƃ������Ƃ̏؋��ł���Ƃ����悤�B�܂��A���̂悤�ȕS�ݓX�̔��W�̗��ɂ́A�ޏ������̂悤�ȃu���W�����v�l�̑��݂��������Ȃ��B�����ꐢ�I�O�Ȃ�A�����炭���������������Đ�������҂��Ȃ���Ȃ�Ȃ������ł��낤�ޏ��������A�t�����X�v�����o�āA���̎���ɗ͂������n�߂�u���W�����W�[�ɑ����A�S�ݓX�Ŕ����������Ȃ���������Ƃ������Ԃ��߂����悤�ɂȂ������Ƃ��A19���I�㔼�̑傫�ȓ����Ȃ̂��B�v����ɁA�u�S�ݓX�œ��������v���u����҂Ƃ��Ă̏����v���A19���I�̃u���W�����Љ���ݏo�����V�������݂ł���A�ޏ��������������炱���A�S�ݓX�����W�����̂��B�����A�ǂ��炩����������Ă����Ȃ�A����������悤�ȕS�ݓX�͑��݂��Ȃ�������������Ȃ��̂ł���B

�����_

�@�{�_���ł́A�]���́w�{�k�[���E�f�E�_���S�ݓX�x�Ƃ������i���o���_�Ƃ��āA�S�ݓX���a����������w�i�A�S�ݓX�̏��@�A�S�ݓX����芪�������Ƃ����O�̎��_����A�S�ݓX�̔��W��19���I�̏����ɂ��ĕ��͂��Ă����B���̌��ʂ��ꌾ�ŕ\���Ȃ�A�u�ߑ㉻�ւ̑����v�A���邢�́u�V�����v�Ƃ������t���ӂ��킵���̂ł͂Ȃ����낤���B���ʑI���▜��������Ƃ������̂����ꂽ�̂����̎���ł��邵�A�܂��A�q�ǂ������ڂ����ׂ��ΏۂƂȂ����̂����̎���ł���B�����āA���͂ŏЉ���l�X�ȕS�ݓX�̏��@�́A����̂���Ɣ�ׂđ傫�ȈႢ�͂Ȃ��B����ɁA�����̎Љ�i�o�ɂ��A�S�ݓX�Ƃ����ꏊ�͍œK�ł������Ƃ�����B�����ł́A�Z����d���ɂ���Đ������ۏႳ��A���i�̋@����������B���̏�A�����Ԉȏ�Ζ�����A�N������錠�������������̂��B�������A���̂悤�ȕS�ݓX�̔��W���x�����u���W�����v�l�Ƃ����̂��A19���I���ے����鑶�݂ł���B

�]�������������̕S�ݓX����́A������̏،��Ƃ��ď\���ɗ��p�ł���B�����̃A�i�N���j�Y���͑��݂��邪�A�S�ݓX�����W���Ă����l�q�������悭�Č�����Ă���B�܂��A�{�k�[���E�f�E�_���S�ݓX�̏��@�́A���݂̃{���E�}���V�F�̏��@�Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B�����āA�S�ݓX��K��鏗���q�������ɂ��ĕS�ݓX�ɖ��������̂��Ƃ������Ƃ��A�T�^�I�ȏ����q���ڂ����`�ʂ��邱�ƂŎ�����Ă���B

�@�ł́A���̎�������G�~�[���E�]���́A19���I�Ƃ�������ƕS�ݓX���A�ǂ̂悤�ɂƂ炦�Ă����̂��낤���B�S�ݓX�Ɋւ��ẮA���Ȃ�D�ӓI�ɂ��̔��W��������Ă����ƍl������B�w�{�k�[���E�f�E�_���S�ݓX�x�̃q���C���ł���A���̘_���̎���Ƃ�������h�D�j�[�Y�́A�]���̑�َ҂ł���A�ނ̗��z�̏������ł�����B�ޏ��́A����̋}���ȕω��Ɏ��c���ꂽ�E�G�̏��X�̐l�X�ɓ�����A�V���@��������Ɨ������A�S�ݓX�Ƃ����ꏊ�Ő���������������B�����āA�ޏ��̐������́A�{���E�}���V�F�̃u�V�R�[�v�Ȃ���������b�g�[�Ƃ��Ă����悤�ɁA�S�ݓX�ɕK�v�ȗv�f�̂ЂƂł���Ƃ�����B�V��������ɍK���ȏ����ƂȂ邽�߂ɂ́A�j���������A�j�����爤����邾���łȂ��A����̗͂ōK����͂ݎ��Ȃ�������Ȃ��Ƃ����A�]������̃��b�Z�[�W���A���̍�i�ɂ͍��߂��Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B�܂�A�]�������̍�i�ŕ`�����������u�V���������v�Ƃ́A�u�������������v�Ȃ̂��B

������

����1

É.

Zola, Les Rougon-Macquart, t.�U.

����2

C.

Becker et J. Gaillard, Au Bonheur des

dames : Zola : analyse critique, p.14.

����3

�G�~�[���E�]���A�g�c�T�q��A�w�{�k�[���E�f�E�_���S�ݓX�x�App.4-5�B

����4

�k�R����A�w�������̎Љ�j�x�Ap.270����Ĉ��B

���Q�l����

�EÉmile Zola, Les

Rougon-Macquart, histoire naturelle et sociale d�fune famille sous le Second Empire, 5vol.,

1960-1967, Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade» («Chronologie d�fÉmile Zola», t.I, pp.LIX-LXX ; L�fAssommoir, t.�U, pp.371-796 ; Nana, t.�U, pp.1093-1485 ; Au Bonheur des dame, t.�V, pp.387-803 ; Le Docteur

Pascal, t.�X, pp.913 -1220).

�E�G�~�[���E�]��, �É�ƈ��, �w�������x, �V������, 1970�N.

�E�G�~�[���E�]��, ����āE�É�ƈ��, �w�i�i�x�i��E���j, �V������,

1956, 1959�N.

�E�G�~�[���E�]��, �ɓ��j�q��, �w�{�k�[���E�f�E�_���S�ݓX�x, �_�n��,

2002�N.

�E�G�~�[���E�]��, �g�c�T�q��, �w�{�k�[���E�f�E�_���S�ݓX�x, �������X,

2004�N, «�]���E�Z���N�V����».

�EColette Becker et Jeanne Gaillard, Au Bonheur des dames : Zola : analyse critique, Hatier, 1982,

«Profil d�fune œuvre».

�EMarc Bernard, Zola par lui-même, Seuil, 1956, «Écrivains de toujours».

�EAnna Krakowski, La Condition

de la femme dans l�fœuvre d�fÉmile Zola, A. -G. Nizet, 1974.

�EBernard Marrey, Les Grands magasins : des origines à

1939, Librairie Picard, 1979.

�EMichèle Sacquin et Viviane Cabannes, Zola et autour d�fune œuvre : Au Bonheur des

dames, Bibliothèque national de France/Fayard, 2002, «Le Cahier ».

�E�C��O, �w�S�ݓX�̔����j�x, �A�[�c�A���h�N���t�c, 2003�N.

�E���q�F���E���쌫���Җ�, �w�����ǂށ@1870-1900�x, �������X,

2002�N, «�]���E�Z���N�V����».

�E������, �w�f�p�[�g�������v�w�x, �u�k��, 1991�N.

�E�k�R����, �w�������̎Љ�j�x, �����V����, 1991�N, «�����I��».

�E���䌛�F, �w���I���ƃx���E�G�|�b�N�̕����x, �R��o�Ŏ�, 1999�N, «���E�j���u���b�g».

�E���䌛�F��, �w�t�����X�j�x, �R��o�Ŏ�, 2001�N, «�V�Ő��E�e���j».

�E�{���u�N�E���q�F����, �w���܁A�Ȃ��]�����x, �������X, 2002�N.