|

���́@�u�V�x���A�}���v�̌o�߂Ǝ��� �͂��߂��@

���̐ݒ�

1989�N�̃}���^��k�ŗ��̏I�����錾����A1991�N�̃\�A����ɂ���āA���E�͊��S�Ƀ|�X�g��펞��ɓ������B�������A���k�A�W�A�ɖڂ������Č���ƁA���̍��Ղ́A�����Ă��Ȃ��B��k���N�̕��f�A����Η��ȂǂƂȂ��ŁA���{�ƃ\�A�̐푈��Ԃ𐳎��ɏI��点�镽�a������������Ă��Ȃ��B ����I������60�N�]��߂������A�Ȃ����{�ƃ��V�A�͖������a��������ł��Ȃ��̂ł��낤���B���̏�Q�ƂȂ��Ă�����Ƃ��āA�܂��u�k���̓y���v�������ɕ�����ł���B���{�l�ɂƂ��āu�k���̓y���v��S���m��Ȃ��l�͏��Ȃ��͂��ł��邪�A����Ɠ����ɂ�����l�b�N�ɂȂ��Ă�����̂������̃\�A�ɂ��u�V�x���A�}���v�ł���Ǝ��͍l����B���̖��́u�k���̓y���v�ɔ�ׂ�Ƃ��܂�m���Ă��Ȃ��B�����g�A2004�N�̉ĂɁA�N���X�m�����X�N�s�A�C���N�[�c�N�s�̓��{�l��n��K�₷��܂ł��̖����ӎ��������Ƃ��Ȃ������B[�P] ���ݗ}���҂̂قƂ�ǂ́A����҂ƂȂ��Ă���A���̂܂܂ł͏��X�ɗ}���̌��҂������Ă����A���j����Y�ꋎ���Ă����Ă��܂���������Ȃ��B���������̖��́A�w�Z����̏�Ŏ��グ���鎖�͋ɂ߂Ă܂�ł���B�܂������ꍇ�͔�Q�҈ӎ��ɕ��Ă���ꍇ�������B[�Q]�푈�Ƃ������͔̂�Q�҈ӎ��Ɖ��Q�҈ӎ��ɓ��Č������ł͂Ȃ��B�V�x���A�ɂ�����}����[�R]�̖����l�@���Ă݂�Ɨ}���ғ����ɂ����閵�������炩�ɂȂ�B����͓��{�̌R���̕����Ă��������ƒʂ��Ă���B����Ɍf�����u���剻����v�͂��Ă̍c��������̃p�^�[���P�������̂ł͂Ȃ������낤���B�܂��}�N���I�Ȏ��_���猩��ƁA�V�x���A�}�����́A���{�ƃ\�A�̊W�����ł͌����Ă��Ȃ���������������B���̓_�ɒ��ӂ��A���ۏ�̒��ōL������ɗ����Ă��̖����l�@�������ƍl����B ���́@�u�V�x���A�}���v�����̔w�i ����

�u�V�x���A�}���v�̉��� �@�܂��u�V�x���A�}���v�Ƃ́A����E���őΓ��Q�킵���\�A���A���~�������{�R���m���V�x���A�ɑ���A�����J���ɏ]���������Ƃ����j�㑼�ɗ�����Ȃ���K�͂ȗ}���ł���B�T���āu�V�x���A�v�}���ƌĂ�Ă͂�����̂́A���ۂɂ̓V�x���A�����łȂ��A�����S���l�����a���A�J�U�t�X�^���E�E�Y�x�L�X�^���E�g���N���j�X�^���E�L���M�X�̒����A�W�A�����A�E�����n���A�^�^���X�^���A�O���W�A�A�E�N���C�i�A���V�A�̃��[���b�p�n���k���N�ȂǁA�L�͈͂ɋy�Ԓn��ŗ}������A���̒n��̕����┭�W�̂��߂ɗ��p���ꂽ�B����Ēn��I�Ȗʂ��炷��u���[���V�A�}���v�ƌĂ�ł������x���Ȃ���������Ȃ��B �@�}���ҒB�́u���[�Q���v�ƌĂ�鋭�����e���ɂ����Č����������̂��ƂŐ��������A�J���ɏ]�������B�}���҂͍Œ�ł�60���l���������B�Ȋ��ɂ�����A�o���������Ƃ��Ȃ��C��̂��ƂŘJ���ɏ]��������ꂽ���ɂ��A���ɑ����̎����҂��o�������A1950�N�܂łɑ啔�����A�������Ƃ���Ă���B�������A��N�S���Ȃ����������O�A����̂悤��11�N�Ԃ��}������Ă����l�����Ė��͂����ȒP�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B���ۏ����݂��傫�ȗ���Ƃ����}�N���̎��_�ƃ��[�Q�������ɂ�����~�N���Ȏ��_�ōl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�@�@�@�@�@�@ �@�܂��A�Ȃ����{�̊֓��R�����B�ɂ����̂���傫�ȗ���Ƃ��Đ������Ă����K�v������B���{�ƒ�����1894�N�̓����푈�Œ��N���߂����ĂԂ���A���{���������A��p���l�����ĉ��ĂƂȂ�ԐA���n�鍑�Ƃ��Ă̑��������B���̎��A���{�͗ɓ���������ɓ��ꂽ���A���V�A�E�t�����X�E�h�C�c�̎O�����ɂ���ĕԊ҂��鎖�ƂȂ����B���V�A�����N�▞�B�ɐ��͂�L�������ƍl���Ă����̂ł���B[�S]1903�N�ɁA���I�O�����̌��ʁA���N�ɂ�������{�̗D�ʂƖ��B�ɂ����郍�V�A�̗D�ʂ𑊌݂ɔF�߂�A�����閞�،����̑Ë��Ă����������B�������A���̌ネ�V�A���{�͂�������邾���łȂ��A�t�ɓ��{�ɑ��Ē��N���ł̌R���s���̋֎~��k��39�x���Ȗk�̒n��𒆗�������悤�ɒ�Ă��Ă����B �@����ɑ��āA���{�͗�1904�N�Ƀ��V�A�Ƃ̍���f��E�J������肵�A�������ɌR���s���Ɉڂ鎖�ƂȂ����B���I�푈�͋��̖����{���������A���N9��5���Ƀ|�[�c�}�X��������ꂽ�B�|�[�c�}�X���ŁA�؍��̊ē��A�֓��B�̑d�،���슒�����B����ȍ~���{�͗̒��ԓ�����ʂ����A�؍��̓����A�O�����������������A1910�N�ɂ͊؍��������B���I�푈��A��ꎟ���E���Ɏ���܂ł́A���I�W�ɂ����Ĉٗ�̖�����Ԃ��������B�c���Ԃ̉���������ł������B�������A���V�A�Ŋv�����N����ƁA���Ԃ͈�ς����B���\�Ԃł����ΌR���Փ˂��J��Ԃ����ƂɂȂ�B �@��ꎟ���E���̂��Ȃ��A1917�N11��7���A���V�A�Ɋv�����N����A�{���V�F���B�L�ɂ��\���B�G�g�������������ꂽ�B�v����������Ԃ����������A���������Ȃ��ŘA�����R�́A���V�A�ɗ}������Ă����`�F�R�R�ߗ���5���l�̋~�o�������Ƃ��Ă��̓���Ɋ����邱�ƂƂȂ�B���ꂪ�A������u�V�x���A�o���v�ł���B����́A�v�����{���x������p���`�U���̖W�Q������A����������ꂽ���A�ő�̕�����h���������{�́A�`�F�R�R���~�o��������o���𑱂��A���V�A�v���̍����ɏ悶�Đ��͔͈͂�k���E�V�x���A�����ɂ܂Ŋg�債�A�v�����͂̓��i��j�~���悤�Ƃ����B���̎������_�@�ɁA���{�͊����k����ۏ��̂��A�R����~���A�ΒY�E�Ζ��E�X�ю����Ȃǂ��l�����悤�Ƃ����B�������A1924�N�Ƀ\�A���������A���E�����ۋ����̒����̒��Ń\�A�����F���n�߂�ƁA���{�����X�ɃV�x���A����P�ނ��A1925�N�ɓ��\��{����������A�O���W���m�������B�����A���ۋ����́A���������Ȃ������B �@1929�N�A�j���[���[�N�̊������\���������Ő��E���Q���n�܂����B������_�@�ɁA�͎����̐A���n�Ƃ̊Ԃŕ��I�ȃu���b�N���`�����A�����̌o�ς��ێ����悤�Ƃ����B�u�������鍑�v�A�܂�A���n�������Ȃ���������ɕ킢�A�����𒆐S�Ƃ����u���b�N�o�ό��̊m�����}���A���ƌ��͂̋����ƁA�C�O�i�o�ɂ���ĉ��Ƃ������ŊJ���悤�Ƃ̓������}���Ɍ���n�߂��B���{�ł͖��B���x�z���鎖�Ɋ��H�����o�����R���A�܂�֓��R�̎咣�������Â����ƂȂ����B �@1931�N�A�֓��R�͕�V�k���̖����ł̖��B�S�����H�j���A�����R�̎d�ƂƉR�����čU�ߍ��B���{���{�͕s�g����j��ł��o���Ă������A�֓��R�͂�������Ď��X�Ɩ��B�n��̎�v�s�s���U�߂čs���A1932�N�ɟ�V�������Ƃ��Ė��B���Ƃ������S���Ƃ����グ���B���{�͊Ԑړ����Ƃ������ڂł͂����������ۂɂ͎哱���������Ă����B4000���ȏ�ٖ̈������x�z���邽�߂̃C�f�I���M�[�Ƃ��āA�u�������a�v���̗p���A�u�ܑ����a�v�ɂ��u�����y�y�v�̌��݂Ƃ��ė��p�������A�����̃X���[�K���͑嗤�i�o�Ɩ��̗֗L��ړI�Ƃ��Ă����֓��R�̋\�Ԃł������B[�T] 1937�N�ɓ�����ḍa���������N�������͋ǒn������]��ł������������A����ƈ�A�̏Փ˂����������ƂȂ�����푈�ւƓ˓����Ă��܂����B���B�����������Ă���́A���̍������\�A�E�O�Âƕ��G�ɐڂ��鎖�ɂȂ�A���R�E�֓��R�͍��������߂����Ă����\�A�E�O�Â̍����x�����Ə����荇�����J��Ԃ����ƂƂȂ����B���̒��ł�1938�N�̒��ە��A1939�N�̃m�����n�������͊낤���푈�ɓ˓�����Ƃ���ł������B���̌��ʁA�����Ƃ���틦�肪���������Ȃ����B�Ƃ͂����Ă��A�ǒn�I�Ȑ퓬�ɂƂǂ܂��Ă������A�܂����z��������Ȃ������Ȃǂ̗��R�Łu�����v�ƂȂ��Ă��邪�A���ۂɂ͂قƂ�ǐ푈�Ɠ����ł������B�\�A�R��1928�N����̑�ꎟ�܃��N�v���B�����A�������R������������Ă�����{�R�͂����̑�K�͂ȏՓ˂ɂ���č��܂Ŗ��m���ł������\�A�̌R���́E�����͂��v���m�炳��鎖�ƂȂ����B[�U] �@�����̎�������ɓ����ƁA�֓��R�́A�푈�ɏ����A�{���͒����̓y�ł��閞�B�ɌR���I�e�����m�����A���̌�����͂��g�債�Ă������Ƃ̍l���Ɋ�Â��ĕҐ����ꂽ�N���I���i�����u�A���n�R�v�Ƃ����Ă������낤�B���̓��{�ɂ��A���n�R�́A���{�̑嗤�N������ɂ����Ē��S�I�Ȗ�����S���A��̂���ۂɋs�E�����A�܂����B�����̍ۂɂ́u���f�����v�������ď���ɐU�����Ă����B���ɂ��A��ʋs�E�̗�͂���������B�싞�s�E�������ł��邵�A�V�x���A�o���̎��ɁA�A���[���B�C���@�m�t�J���ɓ��{���ƃR�T�b�N���������ʼn���������̋]���҂��o��������������B�u�����͉Ɖ��ɐN�����āA�������̒��F���A���X�����������A���ׂċ��ڂ̂��̂�ݕ���D���A����҂́A����Ɏc�����������������������B�����͗[���܂łɏœy�ƂȂ������������g�����v[�V]�ƃC���@�m�t�J���̑���E�E�o�X�}�m�t�̎�L�͕�����Ă���B �@�֓��R�̑��݂́A���{�̑嗤�N���̏ے��ł������B�}�������l����ہA�\�A�̔ƍߍs�ׂɂ́A�ٖ��̗]�n���Ȃ��B�������A���̖��̖{���𐢊E�j�I�ȗ���Ř_���悤�Ƃ���Ȃ�A���{�̋ߑ�j�̕��݂�U��Ԃ�Ƌ��ɁA�����̍��ۊW������ɓ���đ����I�ɘ_���鎖���K�v�ł���B �@ ����

�\�A�ɂ��Γ��Q���@�@�@�@�@ �@����E��킪�I�Ղ��}���Ă���1945�N�A�\�A��8��8���ɑΓ��Q��̈ӂ���{���ɓ`�����B���ۂɐN�U���J�n�����̂͗�8��9���Ƃ͂����Ă�����������̂ŁA���X�N���Œʍ����Ă���Ԃɋɓ��n��̃\�A�R�̓\���̋��E�����z���ĐN�����J�n���Ă������ƂƂȂ�B���{���Ƃ��ẮA�\�����Ă����Ƃ������邵�A�S�������ė\�z���Ă��Ȃ������s���������Ƃ�������B���̃\�A�ɂ��Γ��Q��́A1941�N4��13���ɒ������ꂽ�u���{���y�\���B�G�g�A�M�Ԓ������y�ѐ������v�A��ʓI�Ɍ�������\��������2�����������Ă������Ƃɂ���Ĕ����Ă͒ʂ�Ȃ������N���邱�ƂƂȂ�B�ȉ��ɂ���̂��Ƃ��̐������ł���B[�W] ���{���y�\���B�G�g�A�M�Ԓ������y�ѐ����� �@�@�@ ����{�鍑�y�\���B�G�g�A�M�n�����ԃm���a�y�F�D�m�W���Ńi���V�����m��]�j���T������������X���R�g�j���V���m�@�N����Z�� ���� �����n�����ԃj���a�T�F�D�m�W���ێ��V���݂ɑ������m�̓y�m�ۑS�T�s�N�����d�X�w�L�R�g����X ���� ���m����J�ꖔ�n��ȏ�m��O�������R���s���m�Ώۃg�׃��ꍇ�j�n�������n�Y�����m�S���Ԓ��������烋�w�V ��O�� �{���n�����j���e���m��y�����V�^�����������{�Z�����w�N���ܔN�m���Ԍ��̓��L�X�w�V�����m�����m������E���Ԗ����m��N�O�j�{���m�p�����ʍ��Z�T���g�L�n�{���n���m�ܔN�Ԏ����I�j�����Z�����^�����m�g�F���������w�V ��l�� �{���n�����փN���j��y�Z�����w�V��y���m�����n�����j���e�����փN���j�s�n���w�V �@�E�؋��g�V�e�e�S���ψ��n���{��T�I�����ꃒ�ȃb�e�Z���{���j��������Z�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@���a�\�Z�N�l���\�O�����`���S�l�\��N�l���\�O���u���X�R�[�v�j���e�V���쐬�X �@�@�@�@������ ����{�鍑���{�T�u�\���B�G�g�v�Љ��`���a���A�M���{�n���S�l�\��N�l���\�O������{�鍑�T�u�\���B�G�g�v�Љ��`���a���A�M�ԃj�����Z�����^���������m���_�j��L�����ԃm���a�T�F�D�m�W���ۏ�X���ב���{�鍑�J�Ðl�����a���m�̓y�m�ۑS�T�s�N�����d�X���R�g����X���|���l�j�����X �@�@�@�@�@�@����{�鍑���{�m�� �����m�E ������� �@�@�@�@�@�@�u�\���B�G�g�v�Љ��`���a���A�M���{�m�ϔC�j�˃� ���F�[�E�����g�t ��ɂ��ƁA2���Ԃɂ����鑊�ݕs�N�A�����āA�������3���̌R���s���̑ΏۂɂȂ����ꍇ�A�����͒�����ۂ��ƂȂǂ���߂��Ă���B�����̎��͒N�����m���Ă���ł��낤���A�Γ��Q����l�@����ۂɏd�v�ȕ����ƂȂ�̂͑�O���ł���B���̕����ɁA���̗L�����Ԃ�5�N�ƋL����Ă���A�܂����̖���1�N�O�܂łɂǂ��炩�̍����p����ʍ����Ȃ�����́A����ɂ��̎���5�N�ԁA�������e�ŏ�����I�ɉ��������|���L����Ă���B ���{����1940�N�ɓ��ƈɎO������������A�����������Ԏ��Ń\�A�𖡕��ɕt���悤�Ƃ̈Ӑ}������A���̏����\�A�ɒ�Ă����B�\�A���͍ŏ����̐\����������Ă������A�ΓƐ������ɓ��ꂽ�ہA���{�ƒ����������ыɓ��n��ɔz�����Ă����R�𐼕�����Ɉړ��ł���ΗL���ɂȂ�ł��낤�ƍl���A��Ă�����邱�ƂƂȂ����B�����Ď��ۂɃ\�A�͋ɓ��n��̌R���𐼑��ւƈړ����A�h�C�c�Ƃ̐킢�ɓ������邱�ƂƂȂ����B����͂��Ă����A���ƂȂ�̂̓\�A���������Ɉᔽ���ĐN�U���J�n�������Ƃł���B��قǏq�ׂ��Ƃ���A�������ɂ͗L�����ԂƂ������̂�������Ƒ��݂��Ă���B�\�A����1945�N4��5���ɒ������̔j����ʍ��������A��������Ă����5�N�ԁA�܂�1946�N4���P�P���܂ł͂�������炵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��͂��������B���{���Ƃ��ẮA�j����ʍ�����Ă����̗L�����ԓ��͍U�߂Ă��Ȃ��ƍl���Ă�����������Ȃ��B �@�����A���\��������j�����Ƃ������������ɏœ_�����Ăă\�A����邾���ŏI����Ă��܂��������邪����͊Ԉ���Ă���ƍl����B�����������ă\�A�����{�ɐN�U�����͎̂����ł��邵�A���炩�ɕs���ȍs�ׂł��邱�Ƃ͔ے�ł��Ȃ�����������ł���ƍl����B�������A�푈�ɂ���ė̓y���g�債�悤�A�܂������ł������ɗL���ɂȂ�悤�ɂƊe�����m�b���i�荇���Ă��������ɂ����ẮA�����\�A���h�C�c�ɕ����Ă����Ȃ炻�̎��_�œ��{�͒�������j���ă\�A�ɐN�U���Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B���j��U��Ԃ��ŁA�����Ƃ�������̕\����p���Ę_���Ă������͔��ɈӖ��̂Ȃ����Ƃł���A�܂�����Ă͂����Ȃ����Ƃł��邩������Ȃ��B�������A���{�̑�{�c���h�C�c��Ŏ�̂����\�A�ɍU�ߍ��ނ��A�\�A�Ƃ͒�����ۂ����܂܂œ�����ʂɐN�U���Ă������ŔY��ł������Ƃ͎����ł���B�푈�Ƃ����̒��ł͔���Ȃ��ƂɁA�x�������A�����Ɏ����ɗL���ɂȂ邩�Ɏ��s�����Ă����B�\�A���������Ɉᔽ�������Ƃ��m�肵�Ă���̂ł͂Ȃ��B�������A���{���ɂ��D�@�������璆������j��o��͂ł��Ă����Ƃ݂�̂��K���ł��낤�B[�X] ��O��

�k���̓y��́@�@�k�C���k����̌v��f�O �X�^�[�����́A���̐��E�ɂ�����e�������̂��߂ɁA�k���̓y�Ɩk�C���̖k�����������̓y�Ƃ��Ď�����悤�Ƃ���\�z������Ă����B�k�C���̖k�����ł������̗̓y�Ɏ�����邱�Ƃ��o����Ȃ�A����L���ɂȂ�Ɠ�����ł���B�k�C����̌v��ɂ��ăX�^�[�����͏��Ȃɂ���ăg���[�}���č��哝�̂ɓ`�������A�g���[�}���哝�̂ɂ��̈Ă͋��ۂ���Ă��܂��B�����A�����{�̓�����������JWPC385/1��SWNCC70/5�Ƃ����������������B[�P�O]�O�҂͓��{��5�̒n��ɕ������ē�������\��̂��̂��������A�g���[�}���͐��̓��{�ɂ����āA���h�C�c�̏ꍇ�ƈقȂ�P�Ɠ�����ڎw���Ă���A�܂����̓_�͑Ë��ł��Ȃ������������̂Ō�҂�SWNCC70/5��8��22�������������̂ł���B�k���̓y�ɂ��ẮA1945�N�̕ĉp�\�ɂ�郄���^��k�ɂ����ă\�A���ΓƐ푈�I����2��������3�����ȓ��ɑΓ��Q�킷�鎖�̏����Ƃ��ă\�A�Ɉ����n�����Ƃɍ��ӂ��Ă����̂ŃX�^�[�������\�����Ă�����������Ȃ莖�͐i���A�k�C���̌��ɂ��Ă͒��߂�������Ȃ������̂ł���B ���̑㏞�Ƃ��āA���{�l��J���͂Ƃ��ė��p���邱�ƂɌ��߂��̂ł͂Ƃ����咣�����݂��Ă���B�������A���̈ӌ��͏��X�Ⴄ�̂ł͂Ȃ����ƍl����B�X�^�[�������g���[�}���č��哝�̂ɖk�C���k���̐�̌v���`�����̂�8��16���ŁA���̕Ԏ��Ƃ��Ă�������ۂ��ꂽ�̂�8��18���ł���B�X�^�[�����́A���{�R�l��ߗ��Ƃ��ėp���Ȃ��Ƃ��������e�̖��߂�8��16���Ƀx�������ɏo���Ă������A��]���ē���23���ɁA�ɓ��n��ɑ��āu���{�R�ߗ�����50���l���V�x���A�Ɉڑ�����v�Ƃ̓��e�̖��߂�`���Ă���B �@���Ɩh�q�ψ���c��9898cc�� �@�@���{�R�ߗ�500000���̎���A���e�A�J�����p�Ɋւ��錈�c �P�D�\�r�G�g�Љ��`���a���A�M�����l���ψ����A�x�������m�i�}�}�j[�P�P]�A�N���x���R���m�ɑ��āA���{�l�ߗ���500000�l���A����āA�ߗ����e���ɑ���悤���߂���B �Q�D���ʌR����c�k���ɓ����ʌR�i�����c�R�t���m�A�V���e�B�R�t���m�j�A���ɓ����ʌR�i�v���J�G�t���m�A���I�m�t���m�j�A�U�o�C�J���R�i�}���m�t�X�L�[���m�A�`�F�t�`�F���R�t���m�j�l�ɑ��āA�\�A�����l���ψ����E�R���}���ґ��ǁE���ɓ����ʌR��\�ł���p�u���t���m�A���Ǒ��ɓ����ʌR��\�ł��郉�g�D�V���k�C���m�A�U�o�C�J�����ʌR��\�ł���N���x���R���m�A���тɃ��H���m�t���m�Ƌ������āA�ȉ��̑[�u���u����悤�ɖ��߂���F�@�i����ȗ��j �R�D�\�A�����l���ψ����E�ߗ��E�}���ґ����ǂ́A�ȉ��Ɏ������_�̘J���ɏ]��������ړI�ŁA500000���̓��{�l�ߗ���h������F�@�i����ȗ��j �S�D��3���Ɋ�Â��ĘJ���̂��߂ɂ���ė���ߗ��̎���A���e�A�J�����p�̎��{���s���悤�A���̐l���ψ��ɖ�����F�@�i����ȗ��j ���������ߗ��̎���ꏊ�ƂȂ镔���́A�{�N9��15���܂ł�50���A�{�N10��1���܂łɎc���50�����������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �ߗ����e���ɕ����A�g�[�A�Ɩ��������C����l���ψ����ɈϔC����B �T�D���{�l�ߗ��̌x�����s�����߂ɁA�����l���ψ���������蓮�����āA35000�����̌쑗���������邱�Ƃ��A�\�A�����l���ψ����ɋ�����B �U�D���h�l���ψ����i�u���K�[�j�����m�j�Ɏ��̖��߂������F�@�i����ȗ��j �V�D�ɓ��S���\�A�����l���ψ����ɁA�ߗ����e���p�ɉݕ��p�����Ԃ�1200��A�쑗���p��900��z����悤�A�ΊO�f�Րl���ψ����i�~�R�������m�j�ɖ��߂���B �W�D�{�N8������10���̊��ԂɁA�����l���ψ����ƕ��ʌR�̐\���ɏ]���A��c���S���A���Ɖ͐�A���ɂ��A500000���̓��{�l�ߗ����쑗�ł���悤�A�ԌR�E�R����ʒ����ǁi�h�~�[�g���G�t���m�j�A�A����i�l���ψ����i�R�����t���m�j�A�C�R�l���ψ����i�V���V���t���m�j�A�͐�A���l���ψ����i�V���V�R�t���m�j�ɖ��߂���B �X�D���{�R�̐H��������ɏ]�����A���{�l�ߗ��ɓK�p����H����ʂ��Z�肵�āA��������悤�A�t�������t���m�i���h�l���ψ����j�A�`�F���k�B�V�H�t���m�i�����l���ψ����j�ɈϔC����B 10�D���h�l���ψ����i�t�������t���m�j�Ɏ��̖��߂������F�@�i����ȗ��j 11�D�\�A�����l���ψ����̓��{�l�ߗ����e���ɁA�험�i�Ƌɓ������̎��Y����4000���̔n�������n���悤�A���h�l���ψ����i�u�W�����k�B���m�j�ɖ��߂���B 12�D���{�l�ߗ��̎��×p�Ƃ��āA�ŏ����K�v�Ȑ��̕a�@�p�Q�����������āA���z����悤�A�\�A�ی��l���ψ����i�~�e���t���m�j�A���h�l���ψ����R���q�����ǁi�X�~���m�t���m�j�ɖ��߂���B 13�D�ɓ��̓��{�l�ߗ����e���Ƃ��āA�\�A�����l���ψ����ɔ��S�g���̗L�h�S���������n���悤�A���h�l���ψ����i���H���r���t���m�j�ɖ��߂���B 14�D�{���c�̐��s���Ď�����C�����A�x�������m�ɈϔC����B �@�@�@�@���Ɩh�q�ψ���c���@�h�E�X�^�[�����@�@����[�P�Q] �@��Ɉ��p�������̂��A���̌��c9898�̓��e�ł���B�ׂ����Ƃ���͏ȗ����Ĉ��p�������A���̌��c�ł́A���Ȃ�ڍׂȕ����ɂ܂Ō��y���Ă���B�Ⴆ�A���c9898���̂R���ڂł́A���{�l�}���҂̂������l���A�ǂ��̒n��ɔh�����A�ǂ̂悤�Ȏd���ɏA�����邩�A�܂��N�����ꂼ��̕����ɂ����ĐӔC�҂ƂȂ邩�A�Ƃ��������ɂ܂ł�������Ǝw�����o����Ă���B ���̌��c9898���ɂ��ƂÂ��ăX�^�[���������߂��������̂�8��23���ł���B�g���[�}���ɖk�C���v������ۂ���Ă���킸��5���Ԃł���B�����͓��{�l�ߗ���J���Ɏg�p���Ȃ��ƌ����Ă����҂���]���A�P�T�Ԃ����Ȃ����ɂ��ꂾ���̓��e�����グ�鎖���ł���ł��낤���B���Ƃ��A�\�A��50���l�Ƃ������{�l���ړ�������Ƃ�����K�͂Ȍv����������T���ŗ���グ�A���ۂɍs���Ɉڂ����Ƃ��Ă����ƍl����Ȃ�A���炩�ɓm��Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂����낤���A�ʂ̌�����������A�S�������ĕߗ��ɑ���S�������Ȃ����������Ă��邾�낤�B �u���̐��������Ȏ�z�Ԃ肩�画�f����ƁA���Ȃ��Ƃ��������x���ňꃖ���ȏ�̗��ď������K�v���������Ǝv����v�Ƃ�����ŁA�u�\�A�̑Γ��Q�킪8��8���A���{�̍~����8��14��������A���{���ߗ��̃V�x���A�ڑ��́A�Γ��Q��ɂ������S�̍\���ɑg�ݍ���ł��������Z�������v�ƁA�`��F�͎w�E���Ă���B[�P�R] ��q�̂悤�ɁA�����I�Ȗʂ���݂Ă��X�^�[�������A�����J���ɋ��ۂ���A��ɓ���鎖���ł��Ȃ��������̑㏞�Ƃ��ē��{�l�𗘗p���邱�ƂɌ��߂��̂ł͂Ȃ��A�ŏ�����I�����̈�Ƃ��ċ����J���ɗ��p���悤�Ƃ̈Ӑ}�͏��Ȃ��炸�������ƍl����ق����[���ł���B���̎��́A���̂悤�ɍl������B�X�^�[�����ɂƂ��čō��̋؏����Ƃ́A�푈���I���܂łɖ��B�ɐN�U���āA�瓇�Ɠ�T�n�����̊l���A�k�C���k�����̊l����B������Ɠ����ɁA�������Ȃ�Γ��{�l��A�s���Ď��������̂��߂ɓ�������Ƃ������������̂ł͂Ȃ����낤���B�����Ă�����Γ��Q�킷�邱�Ƃɂ���ē������Ȍ��Ԃ�Ƃ��āA�����͔閧���ɍs���Ă����Ƃ������ł���B ��l��

���{�̍��̌쎝�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���a�����̗v�j�� �@�V�x���A�}�������̗v�����l����ہA�\�A�������ł͂Ȃ��A���{���ɂ��Ă��l�@����K�v�����鎖�͏q�ׂ����A�����ł͓��{���̎w���҂̍s���ɂ��čl���Ă����B �@�I�킪�߂Â��Ă������A�߉q�����B�ɂ́A�\�A�ɉp�Ăɑ��钇����ɂȂ��Ă��炨���Ƃ��ē����A�K�\����l���܂ł��������A�\�A���ɂ����͋��ۂ���Ă��܂��B�\�A�Ƃ��Ă̓|�c�_����k�őΓ��Q�����Ă����̂ŁA�������ł������B���Γ��Q�킷��܂ł͐푈���p�������Ă������������̂ł���B����āA���̒�Ă͐[���R�c�����܂ł������A�܂��X�^�[�����ɏڂ������e���͂������Ȃ����₳�ꂽ�Ƃ����Ă���B���̓��e�Ƃ͈ȉ��̂悤�Ȃ��̂ł���B �@�u�C�O�ɂ���R���͌��n�ɉ��ĕ������A���n�ɋA�҂����ނ邱�Ƃɓw�ނ���A�~�ނ���A�������̎�����n�Ɏc�������ނ邱�Ƃɓ��ӂ��v �@�u������n�Ɏc���Ƃ́A�V�N�����͋A�҂����߁A��N�����͈ꎞ�J���ɕ������߂邱�ƁA�����ӂ��ނ��̂Ƃ��v �u�����Ƃ��āA�ꕔ�̘J�͂���鎖�ɂ͓��ӂ��v[�P�S] �|�c�_���錾�ɂ���Ė������~������������͂������u���̂̌쎝�͐�ɂ��āA��������炴�邱�Ɓv�Ƃ̏������ǂ����Ă����{�͎��ʂ����������B����āA��������邽�߂ɍl�Ă��ꂽ�A�����������������Ƃł������ׂ������̓��{������̒�Ă��A�X�^�[������9898���w�߂��o���O�ɓ`����Ă��܂����̂ŁA�X�^�[�����͓��{����}�������̂ł͂Ȃ����Ƃ̈ӌ������邪�A�����R���́A���g�����ׂ�����A���̉\���͒Ⴂ�Ǝw�E���Ă���B[�P�T] �@���̒�Ă��\�A���ɓ`������\���͒Ⴂ�Ƃ���Ă��邪�A���������̐������{���{���Ƃ����Ƃ����\���͔ے�ł��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�s�풼��ɑ�{�c����h�����ꂽ�R�g�A���}�ɏt�����ɂ���Ă���ɗގ��������e�̕��������B�̊֓��R�ɂ����炳��A�J�͒̐\�����ꂪ�\�A���ɍs��ꂽ�Ƃ���Ă��邩��ł���B��ɋ��������e�ɉ����A���}���g���쐬�����������������A�����ɂ́u���A�����̒鍑�̕����Č����l�����A�֓��R���i�ߕ��́A����ׂ��������{�l��嗤�̈�p�Ɏc�u���邱�Ƃ�}��ׂ��B���ꂪ�ׁA�c�u����R�A���Ԃ̓��{�l�̍��Ђ́A�@���l�ɕύX������Ȃ�v[�P�U]�ƁA���{�l�̍��ЕύX�܂ł����e���Ă����̂ł���B �@�����́A�u���V���t�X�L�[�����ɑ���v�A�u�֓��R���ʒ��Ɋւ�������v�ȂǂƋ��Ƀ\�A���ɓn���ꂽ�Ƃ����B�֓��R���i�ߕ��́u���V���t�X�L�[�����ɑ���v�ł������������ȉ��̂悤�Ɋт���Ă���B �@�@�u�������͖ډ��̏��A���v135���l�Ɛ��肢�����ċ���܂��B�V���̑啔�͌������B�ɋ��Z�����̐��Ƃ��c�݂�����̂ɂāA���̊�]�҂͂Ȃ�ׂ������̏�A�M�R�̌o�c�ɋ��͂����߁A�����͓��n�ɋA�҂����߂��x���Ƒ����܂��v �@�@�u���͌R�l�̏��u�ł���܂��B�V�ɂ��܂��Ă��A���R�M�R�ɉ��Č�v�悠�邱�ƂƑ����܂����A���X���B�ɐ��Ƃ�L���A�ƒ��L������̕��Ɋ�]�҂͖��B�Ɏ~���ċM�R�̌o�c�ɋ��͂����߁A�����͒������n�ɋA�҂����߂��x���Ƒ����܂��B�E�A�Җ��̊Ԃɉ����܂��ẮA�ɗ͋M�R�̌o�c�ɋ��͂���@����g���肢�x���Ǝv���܂��B������̑��A��ւΕ������̒Y�z�ɉ��ĐΒY���@�ɓ���A�Ⴍ�͖��S�A�d�X�A���S��Г��ɓ������đՂ��A�M�R�����n�ߖ��B�S�ʂׁ̈A�{�~�G�̍ő���肽��ΒY�̎擾�A���̑��ɓ���x���Ǝv���܂��v[�P�V] �@���{���m�B�́A�푈�I���Ƌ��Ɂu1���ł��������n�ɋA�肽���v�Ǝv���Ă����ɈႢ�Ȃ����A���{�R��]���͂��̂悤�Ȑ\���o�����Ă����̂ł���B����́A�����ɑ��闠��Ƃ��������悤���Ȃ��B�܂��A���l�Ɋ��������̗�Ƃ��āA�\�A�R�����B�ɐN�U���Ă������A�R��]�ƌR�̂��̕��̉Ƒ������������������߁A�J��c���͂��߈�ʂ̋�������u������ɂ����Ƃ�������������B�����ł��A�c���ꂽ�ꏊ�Ő����c�낤�Ƃ����l�X�͔��Ɍ������o���������̂ł���B�u�������̕ی�v���`�����ɂ��Ă������{�R�̊C�O�N�U�ł��������A�����Ƃ������ɂ͉䂪�g�̎��Ő���t�Ƃ������Ƃ��g����Ȃ��̂ł���B �����R���ɂ��߉q�̃��[�g�ł��֓��R����̃��[�g�ł����Ă��A�\�A���ɓ`������̂́A�X�^�[������9898���w�߂��o����8��23�����x��8��28���A�����Ă�26���Ƃ̎��ł���B[�P�W]���̒�Ă��x���ꑁ����`��������Ƃɂ���āA�\�A���ɗ}���𐳓������邽�߂̍ޗ���^���Ă��܂������͔ے�ł��Ȃ��B�������A�����̒�Ă�������w���̐l�X�̒��ł��A�����̒��Łu���n�v���邢�́u�嗤�̈�p�v�ƂȂ��Ă��镔�����\�A�̓��Ƃ܂ōl���Ă����l�͂��Ȃ����낤�B�����̎҂́A���̕����B�n��⒩�N�Ɏc���ĂƉ��߂��Ă������낤���A�\�A���ɂ��Ă݂�ǂ��ɂł����߂̎d�l������i�D�̍ޗ����^����ꂽ�ƌ��킴��Ȃ��B �@���ۂɂ��ꂪ�������O�ɂ���ĘJ���͂Ƃ��Ē��悤�Ƃ̈Ӑ}�̂��Ƃōs��ꂽ�̂��ǂ����ɂ��āA�^�f�͈�ʂ蕥�@���ꂽ�Ƃ����ӌ��͂���[�P�X]���A�����݂ł͎����ł���Ƃ܂Œf��ł����Ԃł͂Ȃ��B�������A������ɂ���A�����������Ă��d���Ȃ����e�ł��������Ƃ͔ے�ł��Ȃ��B �܂��A���̌쎝�ɒ��ڊ֘A���Ă����ł͂Ȃ����A�R����`�I����ɂ���āA���{�l���m�B�͎����B�̐g�����ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��邩�Ƃ��������m��Ȃ��܂܂������̂ŁA�A�Ҏ��ɒ�������Ȃ�������A�܂������Ȉ�����v�����Ȃ��܂܂ł���Ƃ������������������B ���{�̌R���ɂ́u�R���蒫�v�����݂��A�����Ȑg���ؖ����A�������͌R�l������̂̃��C�Z���X�Ƃ������Ӗ��������Ă���A�������Ȃ��悤�ɏ���������̎������Ɉꊇ���ėa���Ă������B���̎蒠�̒��ɐ�w�P�Ƃ������̂�����B �����ɂ́A�u�����w�̊�����A�e������Ί�O�̎��ۂɑ��͂�đ�{���킵�A���ɑ��̍s���A�R�l�̖{���ɖ߂邪�@�����ƂȂ��Ƃ����B�[���T�܂���ׂ����B�y�������̌o���Ɋӂ݁A��ɐ�w�ɉ��Ē��@�����ĔV�����s�����������ނ��ׁA��̓I�s���̜ߋ��������A�Ȃčc�R���`�̍V�g��}���Ƃ��B����w�P�̖{�|�Ƃ��鏊�Ȃ�v��A�u�v���w�́A�喽�Ɋ�Â��A�c�R�̐^�������A�U�ނ�ΕK�����A��ւΕK�������A�Ղ��c�����z���A�G�����ċ��Ō�ňЁi�݂��j�̑��������������ނ鏈�Ȃ�v[�Q�O]�Ƃ���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���������A�R���Ƃ����W�c�́A���X���ʂ̊��o�Ƃ���Ă���Ɗ����鎖���ł���B �܂��A��w�P�ɂ͎��̂悤�ȍ������݂���B ��8���u����ɂ��ށv �@�@�u�����ė����̐J�����A�����č߉Ђ̉������c�����Ɩ܂�v[�Q�P] ���A���̍��̂��߂ɓ��{�l���ɕߗ��Ƃ����T�O�����݂��Ȃ������̂ŁA�R���͕��ɑ��A�u�G�R�̐��͉��ɓ��肽��鍑�R�l�R����ؗ��ƔF�߂��v�Ƃ̒ʒB���o�����B�܂�ߗ��ł͂Ȃ����瓊�~����Ɩ��߂������B���̎��ɂ���āA�}���ҒB�͕ߗ��ɂȂ鎖�́u�p�v�ł���A�܂������B�͕ߗ��ł͂Ȃ��Ƃ̍l���������Ă����̂ŁA�ߗ��Ƃ��Ă̍��ۖ@��̌������������̂ł͂Ƃ̎咣������B[�Q�Q] ������ɂ���A�u�����̂��߂Ɂv�A�u�V�c�É��̂��߂Ɂv�Ƌ��炵�A�����������{�l���m���A���Ƃ��ȒP�ɁA�܂����̑̍ق���邽�߂����ɑ��荑�Ɉ����n������ǂ��Ƃ������{��w���̍s���͋������ׂ��ł͂Ȃ��B �@ ���́@�u�V�x���A�}���v�̌o�߂Ǝ����@

����

�\�A�̓��ւ̘A�s�v���Z�X�@�@�@ �\�A�ɂ���ė}��������]�V�Ȃ����ꂽ�l�X�ɂ͋��ʂ���_���������B�������܂��A�\�A���ɂ�闪�D�ȂǕs���Ȉ������A���ɋꂵ���J�������𑗂������Ƃ͂قڑS�Ă̐l�ɋ��ʂ���B��z�^�ɂ���ĉ�X�͂��̍������@���Ȃ镨�������̂��������������邪�A���ۂɌo�������҂ɂ���������Ȃ��A����w�h�����̂ł����������ԈႢ�Ȃ��B�����ɑ��̉�z�^�ɂ����āA�A�s�����ۂɂ�������x�̋��ʓ_��������B���{�l�͎���������������ꂽ�ꏊ�A���邢�͂��������ӏ��ɏW�߂��ă\�A���ɂ���ĕ��������������B���̓_�ɂ��Ă͂قƂ�ǂ̉�z�^�ɂ����ċ��ʂ��Ă��镔���Ȃ̂ŐM���ł��邪�A���̊��Ԃɂ��Ă͂܂��܂��ł���B�}���o���҂̍�����Y�̏ꍇ[�Q�R]�A�u8��23���ɊC�тŕ����������ꂽ��A�o������܂łɂ��̏�Ŗ�Q�����Ԃ��߂������B�����āA�C�т��o������11�������Ɏ��e���ɒ��������܂ł����Ɖĕ��̂܂܂������v�Ə،����Ă���B �@�}�����ꂽ�ҒB�̂قƂ�ǂ��A�\�A�̂֘A�s�����ۂɁA�u�����_���C�v�Ƃ������t�����ɂ��Ă���B�u�����_���C�v�Ƃ́u�����A���v�Ƃ������Ӗ������ł���B�\�A���ɂ��̌��t������A��Ԃɏ悹��ꂽ�l�X�͓��{�A���Ɗ��҂ɋ���c��܂��邪�A���ۂɂ͋t�����ւƗ�Ԃ͐i�݁A�ŏI�I�Ƀ\�A�̓��ւƒH�蒅���̂ł������B�����Õv�́u�S����������D�Ԃ͂܂�����o�����B��̑S�̂ǂ��Ȃ��Ă���̂��B�Ќ��܂���ƃW�F�X�`���[�Ń\�A���ɐq�˂��B�ǂ��̍`���ƕ����ƁA���̉w�܂łƌ����B��A���ł��邩����S���Ă���Ηǂ��ƌ������A���S�ł��Ȃ��B�v�Ƃ��̎���U��Ԃ邪�A�ނ͂��̂܂܃C���N�[�c�N�B�^�C�V�F�b�g�n��j���[�x���X�J���Ɏ��e���ꂽ�B[�Q�S]���̐������Ȃ��܂܂������̂ŁA��Ԃɂ���Ă����r���A�L��ȃo�C�J�������ē��{�C���Ǝv�����ޓ��{�l�����Ă����������Ȃ��B�������A���ۂ����ł͂Ȃ��Ⴄ�����ɐi��ł��鎖��������ꂽ���̂�邹�Ȃ��Ƃ�������v��m��Ȃ����낤�B������Y�́A�u�E��Ƀo�C�J���������Ă������A�ЂƂ�̕������A�C�����A�Ƌ���̐����������B�҂��ɑ҂������{�C�ɂ悤�₭���ǂ�������̂Ǝv�����炵���B�����ł͂Ȃ����Ƃ���������ƁA�ނ͂�������ӂ�������ł��܂����v[�Q�T]�ƐU��Ԃ�B ��z�j�Y�́A�����畐�����������Ƃ����Ă��A�V�x���A�֘A��čs���Ƃ킩��Ή����N���邾�낤�Ɨ\�������\�A�����u�_���C�v�Ƃ����\�𗬂����x���A�s�����̂��낤�ƍl�@���Ă���B[�Q�U] ����

�}���̎��ԁ@�@ �@ ���S�̐��A���{�l�̊����A�i�O�l�ߗ����j�� �@�ƃ\�킪�J�n����Ă���A���{���~������܂Łi1941�N6���`1945�N9���j�ɁA�\�A�����ɗ}������A�����J���ɏ]�������ߗ��́A24�J���A����417���l�ɂ̂ڂ����Ƃ̒���������B���̓���̓h�C�c2389560�l�A���{639635�l�A�n���K���[513767�l��M���Ƀ��[�}�j�A�E�I�[�X�g���A�E�`�F�R�X���o�L�A�E�|�[�����h�E�C�^���A�E�t�����X�E���[�S�X���r�A�E�����_�r�A�E�����E���_���E���N�E�I�����_�E�����S���E�t�B�������h�E�x���M�[�E���N�Z���u���O�E�I�����_�_�b�`�E�X�y�C���E�W�v�V�[�E�m���E�F�[�E�X�E�F�[�f���̕��m���}������Ă����B���̎�������l����ƁA�O���l�ߗ������ɑ��Ă̓��{�l�̊����͖�15�����߂Ă������ƂƂȂ�[�Q�V]�B���̐����𑽂��Ƃ݂邩�A���Ȃ��Ƃ݂邩�͐l���ꂼ�ꂾ���A����͌�X�������Ă������ł���A�����A�V�x���A�Ŕ��ɑ����̎҂���]���Ȃ��J���ɋ�肽�Ă��Ă������ƂɈႢ�Ȃ��B �@�@�֓��R���\�A�ɘA�s�����ہA����3500�l�̒��N�l�����{�l�ߗ��Ƃ��ăV�x���A�ɑ����A���l�ɋ����J���ɏ]��������ꂽ�����Y��Ă͂����Ȃ��B�Ȃ����̂悤�Ȏ����N�������Ƃ����ƁA1910�N�̊؍������ɂ���ē��{�����N��A���n�x�z�������ʁA�u�n�������v��]�V�Ȃ�����A���N�l���u�c�R���m�v�Ƃ��Đ푈�ɋ��o���ꂽ�̂ł���B�����I�ɒ�������Ċ֓��R�ɔz�����ꂽ���N�l�́A�����̍��Ђ͓��{�ł���A�܂����{�l�̖��O�������Ă����̂ł��̂܂ܓ��{�l�ߗ��Ƃ��Ď��e���֑����Ă��܂����B��N�قǂ���ƒ��N�l�ł��邱�Ƃ��������A���{�l�Ƃ͕ʂɓƗ�������Ƒ���������Ƃɂ����邪���̌������͓��{�l�ƕς��Ȃ����̂ł������B���̒��N�����͓�k�ɕ��f����Ă��������łȂ��A���̂�����Ő����I�Ɍ������Η���Ԃɂ������̂ŁA�ނ�͋A�Ҍ�����ɖ����Ă���A�}������Ă������Ƃ��悤�₭���ɏo����悤�ɂȂ����̂�1990�N�Ƀ\�A�Ɗ؍��ɍ������������ꂽ��ł������B[�Q�W] ���X�^�[�����̕ߗ��ρ� �܂��A���ۓI�Ɂu�ߗ��v�ƒ�`�������̂͂ǂ̂悤�Ȃ��̂���m��K�v������B���̍ۂɂ́A����̖@�K����Ɋւ���n�[�O���ƁA1929�N�̕ߗ��̑ҋ��Ɋւ���W���l�[������݂��Ă���B�u����m�@�K����j�փX���K���v�Ƃ́A1907�N�̑���n�[�O���a��c�ɂ���āA1899�N�̑���n�[�O���a��c�ł̏����C�����Ăł������̂ł���B���̒��̑��́u�ؗ��v�̍��ڂƁA�W���l�[�������̐l���@�̊�b�ƂȂ��Ă��镔���ł���B�n�[�O���̑��͂͑�l��������\���܂łō\������Ă��邪�A���̒��ŕߗ��̎�舵���Ɋւ��Ă̑�l������苓����B[�Q�X] �@�@����m�@�K����j�փX���K�� �@��ꊼ�@���� ���� �ؗ� �@��l���y�戵�z�@ �ؗ��n�A�G�m���{�m�����j���V�A�V���߃w�^���l���n�����m�����j���X���R�g�i�V�B �@�@�ؗ��n�l�����ȃb�e�戵�n���w�V�B �@�@�ؗ��m��g�j���X�����m�n�A����A�n�C�y�R�p���ރ����N�m�O�A�ˑR���m���L�^���փV�B �@ �@���ɁA�W���l�[�u�������p����B �@�@�ؗ��m�ҋ��j�փX�����{���@�i�W���l�[�����j[�R�O] ��꞊�@�{����n�掵�҃m�K�胒�Q�X���R�g�i�N���m�҃j�K�p�Z�����x�V �i��j ����m�@�K����j�փX�����S���N�\���\�����m�u�w�[�O�v�����K����꞊�A��y��O���j�f�O����m�҃j�V�e�G�j�߃w�����^���� ��@�ؗ��n�G���m�����j���V�V���߃w�^���l���n�����m�����j���X���R�g�i�V�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�ؗ��n��j�����m�S���ȃb�e�戵�n���x�N���\�s�A���J�y���O�m�D��S�j�V�e���j�ی�Z�����x�V �@�@�@�@�ؗ��j�X����i�n�֎~�X �\�A�́A1929�N�̃W���l�[������ɂ͉�����Ă��Ȃ������̂ŁA���̂�����1931�N�Ɂu�R���ߗ��ɂ��Ă̋K��v�i�l���ψ���c�������s�ψ���c�j����茈�߂Ă����B ���̒��ł́A�u�R���ߗ��͎c���Ȉ����╎�J�⋺����ւ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�A�u������ɓ����ړI�ŋ�����i��p���v�Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ��A�u�R���ߗ��͂��̓��ӂč�ƂɎQ�������邱�Ƃ͂ł���v�Ȃǂ��K�肳��Ă���B[�R�P] �@���̋K��Ɋ�Â�������̓I�ȌR���ߗ��K�肪�A1941�N�ɓo�ꂷ��B �@�R���ߗ��K��[�R�Q] �@�@�@�@�T�D���� �P�D�ȉ��̎҂��R���ߗ��ƔF�߂�B �i���j�\�A�M�Ɛ푈��Ԃɂ��鏔���Ƃ̌R���ɑ����A�R���s���̍ۂɕ߂炦��ꂽ�ҁA�܂����l�ɁA�\�A�M�̓��ɗ}������Ă��邱���̍��̖��Ԑl�B �i���j�G���̌R���ɂ͑����Ă��Ȃ����A���R�ƕ�����g�т��Ă��镐���W�c�ɓ����Ă�����́B �i���j�R��ׂ����ēG�R�̗��E�C�R�ɐ��s���Ă���A���Ƃ��A�ʐM���A�[���Ǝ҂��̑��̎҂ŁA�R���s���̍ۂɕ߂炦��ꂽ���Ԑl�B �Q�D�ȉ��̎��͋֎~�����B �i���j�ߗ��J���A�s�҂��邱�ƁB �i���j�ߗ��̂����ɂ�����R�����̑��̏�Ɋւ������ړI�ŁA�ߗ��ɑ��ċ����⋺����i��p���邱�ƁB �i���j�ߗ������L����R���i�A�����A�C�A���̑��̌l�p�i�A���l�Ɍl�I�ȏ��ނ���ьM���͂�v�����邱�ƁB �@�@�@�����ȕ��i�Ƌ��K�́A������L���Ă���҂̌����a��ƈ��������ɁA�ۊǂ̖ړI�ŕߗ����璥�����邱�Ƃ��ł���B �@�R�D�{�K����g�[�����ă\�A�M�����l���ψ��������߂���w�ߏ��ƋK��͑S�Ă̕ߗ����ǂގ��̂ł���ꏊ�Ɍf�������B�����̎w�ߏ��ƋK��A���l�̕ߗ��Ɋւ��閽�߂Ǝw�����́A���V�A�ꂨ��ѕߗ��B�ɕ����錾��Ō��\�����B ������������Ă����ׂ����̂̓|�c�_���錾�i1945�N7��26���j�ł���B13������\������铯�錾�̒��ɂ́A�ߗ��̎�舵���Ɋ֘A�����L�q������݂��Ă���B���̕��������p����B[�R�R] �|�c�_���錾 �@��A���{���R���n���S�j�����������Z�����^����e���m�ƒ�j���A�V���a�I�����Y�I�m�������c���m�@����V�������x�V �@�����ߗ��Ɋւ���K��̓��A���ꂽ���̂͂قƂ�ǂȂ��ƌ����Ă悢�B���̂悤�ȃG�s�\�[�h������B�C�M���X�`���[�`���������̒Y�B�J���ҕs����Q�����ہA�X�^�[�����͕��R�Ɓu�h�C�c�̕ߗ����g���悢�A�킪���ł͂������Ă���v�ƌ������悤�ł���B[�R�S]�ߗ��̌������ǂ������Ƃ������ł͂Ȃ��B�X�^�[�����ɂƂ��ẮA���{�l�}���҂����łȂ��A�S�Ă̕ߗ���l�Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�P�Ɉ����A���邢�͖����̘J���͂Ƃ������Ă��Ȃ������̂ł��낤�B �@ ���\�A�ɂ�������e���� �@�\�A�ɂ�������e���̋N����15���I�̃C���@��3���̎���ɂ܂ők�鎖�ƂȂ�B15���I���炱�̍��ɂ́u���Y���x�v�����݂��Ă���A���̓����i�o�ɔ������̎�v�ȏ��ݒn���V�x���A�ւƈڂ��Ă����B�����̍��͔ƍߐl���V�x���A�֑���A�V���ȓy�n�̊J��Ȃǂ̘J���ɏA�����Ă����B19���I�ɓ����Ă���͔ƍߐl�����łȂ��A���Ƃɔ��t���鐭���Ƃ�������悤�ɂȂ�B[�R�T] �@����E��펞�ɁA�����̊O���l���m�����e���ŋ����J���ɏA�����Ă������͏�q�����ʂ�ł���B���R����́A�w����E��펞�̃\�A�ɂ�����ߗ����Ɋւ���ŋ߂̌����x[�R�U]�Ƃ����_���̒��ŁA�h�C�c���ߗ�����ȑΏۂƂ�������������T����,�܂����{�l�}���҂̏ꍇ�Ƃ̑���_�ɂ����y������ŁA�u�����n���Ń\�A�͕ߗ��ɑΉ������o����ς�ł���A���ꂪ�����n��Ő������ꂽ�\���͂���v����ǂ��A���{�l����̍ۂɂ��u�����̍��������ݏo���ꂽ�̂ł́v�Ǝw�E���Ă���B �@ �����{�l�}���Ґ��Ǝ��S�Ґ��� �@�ǂꂾ���̓��{�l�������\�A�ɗ}������A���̒n�Ŗ����Ȃ��Ă��܂����̂��𐳊m�ɔc������͕̂s�\�ɋ߂��̂�����ł���B���̗��R�Ƃ��ẮA�\�A���̊Ǘ����s���͂��Ă��Ȃ������̂ŋL�^�Ƃ��Ďc���Ă��Ȃ����������������A�\�A�����Z�̒��ɋ��炳��Ă��炸�A������Ɛ��𐔂����Ȃ������҂��������Ȃǂ���������B ����v��́A�}�����ꂽ���{�l�����̐���64���l�A���S�Ґ���6��2��l�Ƃ��Ă���A[�R�V]�a�c�t���̓\�A�̎��e���ɂ����}���Ґ��͂��悻60���l�ł���Ƃ��Ă���B[�R�W]�\�A���̌����҂ł́A���B�N�g���E�J���|�t��57��6��l�A�K���c�L�[��60��9400�l[�R�X]���}�����ꂽ�Ƃ��A�w�V�x���A�}�����S�Җ���x���쐬�����L���`�F���R�́A59��4��l�Ƃ��Ă���B[�S�O]���̑��̌����҂��A�قړ��l�̐����������Ă���B��̂���͂��邪�A�����̐������i�K�ł͐^���ɋ߂����̂ł���ƍl�����Ă���B �@���S�����҂̓��A������1945�N����1946�N�Ƃ����}������Ă����r�I���������ɖS���Ȃ����B���_�I�Ɏ���Ă������ɉ����A�܂������o���������̖����V�x���A�ł̓~�ɑς���Ȃ������҂����X�Ɏ���Ă������̂ł���B[�S�P]�N���X�m�����X�N�̑�33���[�Q���Ƒ�34���[�Q���ł̎��S�҂Ǝ��S�������Ԃ͎��̂悤�ł���B[�S�Q] 1945�N�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@1946�N ��4�l�����@�@�@��1�l�����@�@��2�l�����@�@��3�l�����@�@��4�l�����@���v ��33�@�@�@ 83 509 69 9 9 679 ��34�@�@�@196 544 145 27 9 921 ���v�@�@�@279 �@1054(�}�})[�S�R] 214 36 18 1600 �@��33���[�Q���ɂ͎x�����V��6500�l�قǁA��34���[�Q���ɂ͎x����11�������݂��A15000�l�قǂ̓��{�l�����e����Ă����B�\�ɂ��ƁA1946�N�܂łɖS���Ȃ����}���҂̓��A8���ȏオ�A���e����Ă�����1945�N9������A���߂Ă̓~���}����1946�N3���܂łɏW�����Ă���B��͂�A�~�̌������ɑς�����Ȃ������Ƃ������ł���B ���d�����e���@ �@1947�N5�����瓯�N12���܂łɈ����g���ė����l�X���璲�����������������ɐ��v�������͎̂��̂悤�ł���B �@�@�@�@�@�@�@�J����ʂɌ������e�����v�i���e��1021�ӏ��j[�S�S] ��Ǝ�ޕʁ@�@�@�@�@���e�����@�@�@����䗦�@�@�@���v�@�@�@�@�䗦 ���݁@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�X�U�@�@�R�W�D�W�� �@�@�@���z�@�@�@�@�@�@�P�W�X�@�@�P�W�D�U�� �@�@�@�S���@�@�@�@�@�@�@�X�W�@�@�@�X�D�U�� �@�@�@���H�@�@�@�@�@�@�@�W�R�@�@�@�W�D�P�� �@�@�@�y�@�@�@�@�@�@�@�Q�U�@�@�@�Q�D�T�� �@�ыƁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�O�V�@�@�R�O�D�P�� �@�@�@���́E���@�@�@�Q�R�T�@�@�Q�R�D�P�� �@�@�@���ށ@�@�@�@�@�@�@�V�Q�@�@�@�V�D�O�� �@�_�Ɓ@�@�@�@�@�@�@�@�@�T�S�@�@�@�T�D�R���@�@�@�@�T�S�@�@�@�T�D�R�� �@�z�Ɓ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�U�X�@�@�@�U�D�X��(�}�})[�S�T] �@�@�@�Y�z�@�@�@�@�@�@�@�S�U�@�@�@�S�D�T�� �@�@�@�z�R�@�@�@�@�@�@�@�P�T�@�@�@�P�D�T�� �@�@�@�̐E�̖��@�@�@�@�@�W�@�@�@�O�D�W�� �@�H�Ɓ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�P�@�@�@�R�D�O�� �@�@�@�@�B�E�H�i�E�����@�Q�T�@�@�@�Q�D�S�� �@�@�@���d���E���D�@�@�@�@�U�@�@�@�O�D�U�� �@�^�A�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�P�Q�V�@�@�P�Q�D�S�� �@�@�@�ω��@�@�@�@�@�@�@�W�O�@�@�@�V�D�W�� �@�@�@�^���@�@�@�@�@�@�@�S�V�@�@�@�S�D�U�� �@�G���@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�V�@�@�@�R�D�U���@�@�@�@�R�V�@�@�@�R�D�U�� �@�@�@���v�@�@�@�@�@�P�O�Q�P�@�P�O�O�D�O���@�@�P�O�Q�P�@�P�O�O�D�O�� �i���j����e���Ő���̍�Ƃɏ]�����Ă���ꍇ�͐��̎��e���Ƃ��Čv�サ�Ă���B �@ �@��̕\���������A���݂�X�є��̓��̗̑͂�K�v�Ƃ�����̘J����}���҂ɉۂ��Ă�����e���͑��������B�������A�d�����e�͑��푽�l�ŁA�̐A�ݎԂ�g���b�N�̉^�]�A�ΒY�E�Z�����g�E�؍ނ̐ς݉����A�d��A���z�ޖؔ��́A�Z��E�o���b�N���݁A�؍މ^���A�_��ƁA�H�ꐴ�|�A�V���\�z�A�^�]��A�ʖ�A���̖����̌��@��A�S���H����C�A���D���E�Y�B��ƁA������A�S�����[���~���A���H���݁A���d�����݁A�A�p�[�g���z�A�����H��A�����ς݂Ȃǂ�����A�}���ҒB�͂قƂ�lj��ł����Ȃ��Ă����B �@ ���J�����ԁ� �@�}���҂̘J�����Ԃ́A�����Ƃ��Ă͏T6�J����8���Ԑ��ł��������A�m���}�𐋍s���邱�Ƃ��Œ���̏����Ȃ̂ŁA�Y���J�����ԓ��Ƀm���}�����s�̏ꍇ�͍�Ƃ̎�ނɂ���Ă͍X�ɐ����Ԃ̎c�Ƃ����v���ꂽ���Ƃ��܂�ł͂Ȃ��B8���Ԑ���������O�̂悤�ɖ�������鎖�͏��Ȃ��Ȃ������B[�S�U] 1947�N�x�i47�N5�����瓯�N12���܂Łj�̈��g�҂̎����Ɋ�Â�������490�����̎��e���̘J�����Ԃ͎��̂Ƃ���ł����āA8���ԘJ�������炵�Ă������e���͑S�̂̔����ɒB�����A�����ȏオ8���Ԉȏ�ł����āA�����̓�8���ԂȂ���10���Ԃ��S�̂�3����1���߁A10���Ԉȏ�̘J�������s���Ă������e����16���ɋy�Ƃ����B �@�@�J�����ԁ@�@�@���e�����@�@�@�䗦�@�@�@���l �@�@�W���ԁ@�@�@�@�@�Q�R�S�@�@�@�S�V�D�W�� �@�@�W���Ԉȉ��@�@�@�@�P�W�@�@�@�@�Q�D�U�� �@�@�W���Ԉȏ�@�@�@�Q�S�R�@�@�@�S�X�D�U���@�W�|10���ԁ@�P�U�T�i10���Ԉȏ�@�V�W�j �@�@�@�@�v�@�@�@�@�@�S�X�T�@�@�P�O�O�D�O��[�S�V] �@8���ԂƂ����J�����Ԃ�������Ǝ���Ă����ꍇ�ł��A�}���҂������������Ă������e������d����܂ł̉����ɕK�v�Ȏ��ԁA�d���ɕK�v�ȏ������Еt���̎��Ԃ͊܂܂�Ă��Ȃ��B����āA���̕��͋x�e���邢�͐H���̎��Ԃ�����鎖�ƂȂ����B �@�N���X�m�����X�N�ɂ�������34���[�Q����3�x���̓��ۂ��Ƃ��Ĉȉ��Ɉ��p����B[�S�W] 1. �P���t���v�} – 6.00. 2.

�P�u���u�{�|�y���{�p – 6.30. 3.

�H�p�r�����p�{ – 7.00. 4.

�B���r���t �~�p ���p�q������ – 7.30. 5.

�O�q�u�t�u�~�~���z ���u���u�����r – 14.00 - 15.00. 6.

�O�{���~���p�~�y�u ���p�q������ �y ���w�y�~ – 19.00 - 20.00. 7.

�B�u���u���~���� �����r�u���{�p – 21.00. 8.

�O���q���z �{�� ���~�� – 22.00. �@ ��6���ɋN�����ē_�Ă�6�����A7���ɒ��H�������30����ɂ͎d���������B��������2���܂ł�6���ԂقǓ�����2���ɂȂ�ƒ��x�݂�1���ԁB�d�����I���A�[�H�����̂�19������20����21���ɂ͍Ăѓ_�Ă�����22���ɏA�Q�Ƃ����̂����ۂƂȂ��Ă����悤�ł���B���ۂ��������A���̎��e���ł͔����Ԉȏ�̘J�����s���Ă�������������B�������Ԃ͂��悻�����ԂƂȂ��Ă��邪�A���ۂɂ͂��������Z�����Ԃł��������낤�B �@������̓��ۂ́A���ĕ�����ʂ�A�}���ҒB�ɋK�������������������悤�Ɩڎw�������̂ł���B�������A���ۂɂ͂��̒ʂ�ɂ����Ȃ������̂ł���B �܂��A��ڂ̗��R�Ƃ��āA�J���ɂ�����m���}���x�������鎖���o����B���ꂼ��̎��e���ɒ��������ɁA�����ł܂���鎖�Ƃ����A���������̓�����e�������Ƃ����������������B���������̎��e�������̂����A�܂��}�������̒i�K�ŁA������������̗}���҂����ɂ̗͑͂�������x�c���Ă������A�����̐H���ɂ�������Ă����B�\�A���̖��߂̂Ƃ���Ɏ��e�������n�߂�̂����A����Ȏ��ɁA���{�l�̂Ă��ς��Ǝd�������Ȃ����^�ʖڂȐ��i���Ђ����āA�t�ɗ}���Ҏ�����ꂵ�߂鎖�ƂȂ�B �@�\�A�ɘA�s����Ă��璅�肵�����߂Ă̎d���̃X�s�[�h�⊮���x�ɂ���āA���̌㑱���ꂵ���}�������ɂ�������X�̃m���}�����蓖�Ă��Ă��܂����ƂȂ����B���X�ɑ̂������Ă��Ă�����A�ŏ��̎d������Ƃ��Ă����̂ŁA���̃m���}��B�����鎖�͔��Ɍ��������̂ƂȂ����B �@�ǂ�ȂɊ��������Ă��m���}��B�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�K�R�I�ɘJ�����Ԃ��������Ă��܂����B�J�����Ԃ̉������}���ҒB�̂��C�������Ɍq����̂ł͂ƌ��O�����\�A���́A�M�l�}���҂ɑ��āu�m���}���H�v�Ƃ������x�������B����͂��̓����̓��̍�Ɛ��тɉ����ċ��H�ʂ�����Ƃ�����l���I�ȕ��@�ł������B �P���H�@�m���}���s���@�P�Q�U���ȏ�@�@�@�@�p��450g�@�J�[�V���i���j��ᴂP�t�i�R���j �Q���H�@�m���}���s���@�P�O�P���`�P�Q�T���@�p��350g�@�J�[�V���i���j��ᴂW���� �R���H�@�m���}���s���@�W�P���`�P�O�O���@�@�p��300g�@�J�[�V���i���j��ᴂU���� �S���H�@�m���}���s���@�W�O���ȉ��@�@�@�@�@�p��250g�@�J�[�V���i���j��ᴂS����[�S�X] �@���̐��x���A�}���҂��m���}��B�����悤�Ƃ̓��@�t���ɂȂ������͊m���ł���A��Ɛ��т͋}���ɏ㏸�����B�����Ċ�l������̕������̐H���ɂ������̂ł��邩�瓖�R�̌��ʂƂ�������B�������A���_�Ƃ��āA�H�Ɣz���ʂ̐�ΐ��͏オ��Ȃ��������Ƃł���B���̐��x����������Ă�����K��̗ʂ̐H�Ƃ������e���ɂ͔z������Ȃ������̂ŁA�܂��͐��т̈����҂ɑ��Ă̐H�Ƃ�D�G�҂ɂ܂킷���ƂƂȂ�A����ł�����Ȃ����炢�D�G�҂��o���ꍇ�A��قǂ̐��їD�G�҂ɑ��ċK�肳��Ă����ʂ������Ă����̂ł���B���̐��x�ɂ���āA�}���҂̘J���ӗ~����藧�Ă邱�ƂɈꎞ�I�ɂ͐����������A�撣��߂����̂ɁA�K��ʂ��炦�Ȃ����{�l�B�̓��A�̒�������҂������o�āA�t�Ɍ����������鎖���������B���e�����ɂ����錵���������ɂ���āA���ꂼ��̗}���҂̓��̓I�E���_�I�Ȑ����͂܂��܂������ɂȂ��Ă�������ł���B 8���ԘJ��������Ȃ�����������̗��R�́A���V�A�l�w�����̑����͎����������A�v�Z���낭�ɂł��Ȃ��������ł���B�_�Ă�m���}�̌v�Z�ɕK�v�ȏ�Ɏ��Ԃ��������Ă��܂��̂ŁA������Ǝ��Ԓʂ�ɕ������i��ł����Ƃ�����ɂ͂����Ȃ������̂ł���B���e���ł�1���ɍŒ�ł����Ɩ��2��_�Ă�����A������肪�N���������ɂ́A�ً}�̏��W�E�_�Ă��J��Ԃ���Ă����B�d������A���Ă������Ȃǂ́A�l���m�F���I���܂ŋɊ��̒��Œ����ԗ������ςȂ��Ƃ��������������B�����ł�����ꂫ������Ԃł���̂ɁA�_�Ăɂ���Ė��ʂȎ��Ԃ��Ƃ��Ă��܂��B���ʂȎ��Ԃ�������ƌ������Ƃ́A�}���ҒB�̐������Ԃ�x�e�������Ă����A�̗͂����X�ɒD���A�܂����ԓ��ł̃m���}�B���������Ă��������Ӗ�����B����ǂ��A���z�̌����ł���\�A�������ɂ���̂͂�͂�m���}�����Ƃ����������̂ł������B �����̗��R���猩��A��͂�ŏ�����8���ԘJ�������C�͂Ȃ������ƌ��_�Â�����Ȃ��B �������A�����̓��A�v�Z��_�Ă̍ۂɐ�������ɂ��ẮA���{�l���_�Ă̎菕�������鎖�ʼn��Ƃ������悤�ł���B�X�x���h���t�X�N���e���ɂ������l�́u�\�A�̌x�����ͥ���Ȃ��Ȃ�����̐l���̔c�����o����������̂��߂ɐl���̔c���͂��ׂē��{�l������ɂ���Ă̂����v[�T�O]�ƁA�����d���͑���������������͂܂��������ƌ���Ă���B �}���҂̒��ɂ́A�t�Ƀ\�A�����v�Z�ł��Ȃ��������܂����p���A���̍�ƂŐ��𐔂���ۂɁu�����v�Z���Ă�낤���12�E16�E18����v�Ƃ�������Ƀm���}���떂�����҂������悤�ł���B[�T�P]������������́A���ł������b�ɂȂ邩������Ȃ��B�������A���ۂ́A�����邩���ʂ��Ƃ����Ɍ���Ԃɂ�����A�����₩�Ȓ�R�������ɈႢ�Ȃ��B �����e���ł̑ҋ����@ ��͂�H�ƕs�����ǂ��̎��e���ɂ����Ă���ԃl�b�N�ƂȂ��Ă����B1940�N�`1946�N�A�\�A�͔��ɐ[���ȐH�ƕs���ɔY�܂���Ă���A�����̍����ł����\���ɐH�ׂ鎖���ł��Ȃ��ł������̂ŗ}���ҒB�ւ̐H�Ƃ��Œ���Ɍ���ꂽ�B �@�N���X�m�����X�N��34���[�Q����6�x���ŒY�z�J�������Ă����g�c�䂫���͈ȉ��̂悤�ɉ�z���Ă���B �u1945�N12������1946�N3���͖{���ɉA�C�ȔN�������B����������̒��ł̐X�є��̂�ς��������Y�z�J���ɂ́A��ɐ�]�����܂Ƃ��Ă����B����Ɉ����̂́A�����I�ȐH�ƕs���Ɛ��s���ł���B�����o���b�N�ł̐����͌��N��ۂ��߂ɂ͗ǂ��Ȃ������B����ɉ����āA���V�A�l�w�����͂炢�J�����������A��X�ɔ�l�ԓI�ɐڂ��Ă���B���{�l�̌��N�ȑ̂͐��サ�Ă������B�v[�T�Q] �@������������̓N���X�m�����X�N�����łȂ��A�ǂ̒n��ł�����ꂽ�B�C���N�[�c�N�B�^�C�V�F�b�g�̂悤�ɁA�\�A�������炩�ɉR�ƕ�����悤�Ȏ�����{�l�ɉ��������������B �@�u���O�B�����{�R���ɋ������́A�P��800��1000�J�����[�����H�ׂĂ��Ȃ���������䂪�\�������炨�O�B�Ɏx������Ă���H�Ƃ́A1��4500�J�����[������B�v�ƌ����A����ɑ��Ė쎟����ԂƍŏI�I�ɂ́u�H�Ƃ����Ȃ����瓭���Ȃ��Ƃ��A�m���}���������Ƃ������āA������O�̂悤�ɑ����ł��邪�A�����ł͂Ȃ�������C�̖������̂ɑ��H�Ƃ����炷�͓̂�����O�̎����B�v[�T�R]�Ƃ����n���ł���B �@�{����4500�J�����[��^�����Ă����Ƃ�����[���ł��邵�A�������Ƃ̈ӗ~���N���ł��낤�B�������A���̎��_�ŗ}���ҒB�́A�G���ł����ł��H�ׂ�ꂻ���Ȃ��̂͌��ɉ^��ł����Ԃ������̂ŁA�N��l�Ƃ��ă\�A���̉R�Ɏ����X������̂͂��Ȃ������B �H�ƕs���ɂ��Ă̑̌��L�͔��ɑ����A�ǂ�����Ă����炩�ɍŒ���̋K��ʂł�������Ă��Ȃ������킩��B�u�킸���ɐ����Ă��鑐�������Ȗ̉���݂ȐH���s�����Ă��܂����B�����Ŕn�����E���ĒO�O�ɐ��ɗ����A���ɖ������̂܂c���Ă��锞�����C�悭�W�߁A������\�A�����̂Ă��ʋl�̋ʂŐ����ĐH�����v�Ƃ��A�u�֏��̕Ћ��̕��łȂɂ�瓮�����̂�����̂ŁA�悭����Ƃ��ꂪ�l�Ԃł������B�Ȃ�Ƃ��̒j�͕֒ق̒�����哤���܂ݏo���Č��ɓ���Ă����v[�T�S]�Ƃ���������������B ��O��

�}���̌o�߁|���剻���� �@�V�x���A�}���Ƃ������𑨂���ہA�u���剻�^���v�Ƃ́A��Ƀ\�A�����{�l�}���ҒB�����Y��`�����悤�Ƃ������������Ă���B�Ƃ͂����Ă����̌Ăѕ��̓\�A��e�\�I����̓��{�l���l�Ă��A�g�p��������p��ł����āA���݂ł��l�X�ȌĂѕ�������Ă���B�N�Y�l�c�H�t�́u�v�z�����i�y�t�u���|���s�y���u���{�p�� ���q���p�q�����{�p�j�v�A�u�ċ���i���u���u�r�������y���p�~�y�u�j�v�A�u�v�z�I��������i�y�t�u���|���s�y���u���{�p��

�����t�s�������r�{�p�j�v�Ȃǂ̌��t���g�p���A�o�U�[���t�́u�v�z����i�y�t�u���|���s�y���u���{���u �r�������y���p�~�y�u�j�v�A�u�R���ߗ��̂������̎v�z�H��i�y�t�u���|���s�y���u���{�p�� ���p�q�����p �����u�t�y �r���u�~�~�����|�u�~�~�����j�v�A�u���{�l�R���ߗ��̎v�z�I�b���Ȃ����i�y�t�u���|���s�y���u���{�p���@���u���u�{���r�{�p

�������~���{�y�� �r���u�~�~�����|�u�~�~�����j�v�Ƃ̕\��������ɓ��ĂĂ���B[�T�T]��ʂ̃��V�A�l���A�u����^���i�t�u�}���{���p���y���u���{���u

�t�r�y�w�u�~�y�u�j�v�Ƃ����p�ꂩ��A�V�x���A�}�����{�l�ɑ��Ď��{���ꂽ����Ȏv�z�H��ȂǂƑz������悤�Ȏ��͓��ꂠ�蓾�Ȃ����̂ł���B �@ ���e�����ł́A�}���҂��\�A�ɂƂ��Ė��ɗ��l���ɂ��Ă������߂ɐ���������s�����B���ڏ�́u���剻�^���v�Ƃ���Ă������A�܂���������I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��ނ�����]����ɋ߂����̂ł������B���V��Y�́A�u�}���҂̗̑́E���_�͂��Ɍ��ɂ܂Ŏ�点�Ă����A�������ɑҋ����P�⑁���A���Ƃ����A����^����B���邢�́A���\��߂ł̓�����A�������A����ɂ́A�H�a�E�����̍팸�Ƃ������`�ŋ������A������˂�������B����������@�͓���̉��l�ρE�v�z���A��R�͂�����������̔]�ɒ�������Ƃ����Ӗ��ł́A�܂��ɐ��]�s�ׂƌĂԂ̂��ӂ��킵���v�Əq�ׂĂ���B[�T�U] �E�B���A���EF�E�j�������u�j��ł��O����ȋ���v��̉A�d�v�Ƃ��Ă���疯�剻����𑨂��A�܂�������u�W���I�Ȑ��]�v�ł���ƒf���Ă���B[�T�V] �@ ���̐�������̉ߒ����j�����͒����̒��Ŏ��̂S�̒i�K�ɕ����čl�����B���i�K�Ől�Ԑ���D���A�V�c�ւ̐M����߂����A�K�������Ȃ������Ƃ��A���i�K�i1947�N1��������j�ł͐V�����v�z�A�܂苤�Y��`�v�z�̋�����{���A��O�i�K�ŘA�����ɂ���̐���ɑ��s�M����������A�Ō�̑�l�i�K�́A1947�N8��������Q�N�Ԃɂ��n��\�A�̐ϋɓI�x���҂Ɩ��劈���Ƃɂ����]����̎����������B[�T�W] �@ �ł́u���剻����v�Ƃ͋�̓I�ɂǂ̂悤�Ȃ��̂������̂��낤���B�܂��A�\�A�̖ړI�Ƃ��Ă͈ȉ��̂悤�Ȃ��̂ł���B �P�D���{�l�}���҂ɋ��Y��`�̍l������@�����ނ��� �Q�D�O�E��[�T�X]�̍����𑣂� �R�D�J���ɋ�藧�āA�\�����グ�� �S�D�t�@�V�Y�����邢�͔������q�̓O��I�r�� �T�D�R����`�ɑ��s����A���t���� �U�D�V�c���œ| �V�D�A����A���{�ŋ��Y��`�^�������Ă�����l�����琬���� �@ ������B�����邽�߂ɗ[�H��ɕ���J����邱�Ƃ������������B���e�����ɉe���͂̂���҂��\�A����w���҂Ƃ��đI��邪�A���e�����̓��{�l���������͓I�ł͂Ȃ��ꍇ�A�����ɕʂ̐l���ƌ�ւ�����ꂽ�B[�U�O] �@���{�l�}���҂̎��e���ɂ́A��������̈�Ƃ���1945�N�H������{�V�����z�z����邱�ƂƂȂ����B�R�������R���������O���Ƃ̃y���l�[���ŕҏW��������Ă������̐V���́A�����͌���2�s��2�y�[�W���x�̂��̂��������A1946�N6��������͏T3��̃y�[�X�Ńy�[�W����4���ɑ��傳��Ă����B�n�o���t�X�N�ɕҏW���͑��݂��A������Y�ɂ��Ƃ��̔��s�͑S����662��ƂȂ��Ă���[�U�P]�A�ɓ��w�ɂ��ƒʎZ650��Ƃ���Ă���B[�U�Q]�n��ɂ���Ă͔z���Ȃ����������������̂ő����̂���͂��邪�A���m�Ȑ���1945�N9��15���̑n��������1949�N12��30�����s�̑�662���ŏI���ƂȂ��Ă���B[�U�R] ���{�V���́A�\�A���̐l�Ԃ����łȂ��A���{�̗}���҂̒�������ҏW�Ɍg���҂������B�\�A�Ƃ��ẮA���{�l�����Y��`�Ɏd���ďグ�Ă����ہA�������{�l����Ă�����ق����A�F�X�ƌ����I�Ɏ����^�Ԃ��낤�Ƃ̍l���ł������B�O���{�l�ҏW�ӔC�ҁA�@���n�ɑ����Đ��1946�N����1949�N8���܂ł̊ԁA���{�V���̓��{���ӔC�҂����Ă���A�}���҂̊Ԃł́u�V�x���A�̓V�c�v�ƌĂꋰ���ꂽ�B[�U�S]�u�V�x���A�̌Ձv�ƌĂꓯ�����}���ҊԂŋ�����Ă����ѓc�r���j�́A�ʂ̒n���ɂ����̂œ��{�V���ɂ͊W���Ă��Ȃ��B�ҏW���ɂ́A����t��Ƃ����o�ϊw�҂�����A�o�ϋL����S�����Ă����B���ɂ����j���j�Y�A���쒉���Ȃǂ��������A�ނ炪�����ʼn�������Ă����̂��͖��炩�ɂ���Ă��Ȃ��B[�U�T] �������{�l�́A�\�A������ҏW���Ɍ}��������鎖�ƂȂ�B�I���ΏۂɂȂ��̊�͋��Y��`�ɓO��I�ɌX�|���Ă�����́A�V�c���œ|���f����ҁA���R����`�҂Ȃǂł���A�ȒP�Ɍ����Ă��܂��\�A�̓s���̂����悤�ɓ����Ă����l���ł���B ����͐��^�����̋��Y��`�҂������̂ŁA�\�A�Ɍ}��������邪�ӌ��̑Η��Ȃǂ��p�ɂɂ���A��ɃX�p�C�Ƃ��đߕ߂���Ă��܂��B�ɂ��ƁA��A�̖��剻�^���́A���{�l���Ŏ����I�ɋc�_���A��Ă��A���s�Ɉڂ��������Ƃ̎��ł���B����������̗}���ҒB���猩��A�P�ɒ��Ԃ𗠐��ă\�A�ɋߊ�����l���Ƃ��đ������Ă��d�����Ȃ��B �@���{�V���͂ǂ̒��x�A�\�A���������剻�^���ɖ𗧂����̂��낤���B1946�N�����̓��{�V�����ǂ��v���Ă��������u�\�A�ɂ�������{�l�ߗ��̐����̌����L�^�����v���A���P�[�g�������������ʁA���}���ҒB���玟�̂悤�ȉ����Ă���B[�U�U] �E �f�}�V��������M�p����Ȃ̐������������B�i���q�����j �E ���{�̊����Ə��ɋQ���Ă����̂Ŕ����͂Ȃ������B�i�_�J�����j �E �\�A�̋��Y��`��`�A�v�z����̂��߂̐V�����Ǝv���Ă��܂����B�]���ē��e�ɂ��Ă͂����^�f������Ă��܂����B�i���c�����Y�j �E �҂��]��ł����B�b�̉J�̗l�ɁB�����ɋQ���Ă������ゾ�����̂ŁA���Ƃ��������ł��A�s���m�ȏ��ł��A�S�̈Ԃ߂ɂƑ啪�𗧂����Ǝv���B�i�͖얾�j �E �����ǂނ��̂����������̂œǂ�ł������A���܂ŕ����������Ȃ��悤�Ȃ��Ƃ���łƂ܂ǂ����������B�i���R�Áj �E 1�H�ɔn�鏒2�Ƃ������H��ԂŎ��҂����o���Ă������̍��A���́A�ߗ��Ƃ��āA�߂������ɏe�E����邾�낤�Ƃ����s�����������̂ŁA���S�������B�i��������j �@���̂悤�ɁA�V���ɑ��锽���͂܂��܂��ł������B�����̒i�K�ł́A�R����`�I���������������Ă��Ȃ���������A�u�\�A�̈����ȃf�}�ƍ����ɂ̂�ȁv�Ǝ���⎩�����g�Ɍ����������Ă����ʂ����������낤�B�������A�������������Ŗ���^�����i�h�̕ҏW���́u���{�V���F�̉�ɏW�܂�I�I�v�Ƃ̓��e��1946�N5��25���ɍڂ��āA�ǎ҂���葽���l���������Ɠ����Ă����B[�U�V] �^�ۗ��_������ɂ��Ă��A���{�V����ʂ��Ă̏��͗B��̂��̂������̂ŁA���X�ɓǂ܂�Ă������ƂɂȂ�B�����āA1946�N12��8��������́u��ƒNjy�͉䓙�̎�Ł^���ӂ��̓���������ƒNj����U�����v[�U�W]�Ƃ̘A�ڂ��n�܂�A���ꂪ�R����`�҂�A�\�A�̌����u�U��v�̖����`�֏]��Ȃ��҂����ɑ���݂邵�グ�ւƌq�����Ă����B���́u��Ǝ��v�錾�͔��R�E���剻�^���̓����̍\�}�m�ɕ`���o���Ă���B1946�N12��3���ɐV���Ɍf�ڂ��ꂽ���͈̂ȉ��̂悤�ł���B �P�D �����͉ߋ��̒鍑��`���{�̂���ė����N���I�ƍߓI�푈�̖{���\�\�V�c���u���W���A�n�勤�����O�l���̋]���̏�ɁA�����̃t�g�R�����₷���߂ɂ�����\�\��O��I�Ƀo�N�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �Q�D �����Ė����ɑ��ς�炸�̃f�}���Ƃ��A�����������Ă���斻�Ȕ������q��e�͂Ȃ��^�^�L�Ԃ��˂Ȃ�ʁB �R�D �ނ甽�����q�̃o���܂��r�O�v�z�A�R����`�I�f�}�̖{���������Ȃ��܂łɃ��b�c�P���Ƌ��ɁA���̃f�}�Ƀ^�u�������ꂽ�ꕔ�����̖ւ��[���˂Ȃ�ʁB �S�D �l�����W�Ɛl�����A�ő��Ɛl�V�c�̖��ɉ����Ă���ꕺ�m��O��z��̔@���R�L�g���A�����̔@�������̂悤�ɒǂ��܂킵�A�K�����}�Ɏ��I���ق��z�V�C�}�}�ɂ������Z���m���A���������܂��ɉ��������A���݂Ɏ�����m�T�o�b�e����y�͒f�ŏ��f���Ȃ���Ȃ�ʁB �T�D �z�����ČR����`�҂̎c�}�A��Ɛl�̃J�^�����l���W�E�����Ɛl�̈ꖡ�������̐�������^�^�L�o���A�q�l���ׂ��Ȃ���������̏����̖��N���A�����̖��剻�͐�Ɋ��������ʁB �U�D �������Đ푈�s���ƍ߂̍ō��̌��������͓V�c�ł���A���@�A�͓V�c���R���A�����A�����ł��邱�Ɩܘ_�����A�P�ɂ���݂̂ł͂Ȃ��B�����̎��͂ɂ��邷�ׂĂ̌R����`�ҁA�������q�������������B�����̂��̂��N�X�l�ă[�C�^�N�����Ă�����́A���I���ق������́A�����I�f�}���Ƃ����́A�����ƍߐl�̈ꖡ�ł���B�@ �i��������j �g�푈�ƍߐl�͉��̎�Łh!!�@ ���n�̌Z��ƌĉ����Ă�������ƒNjy�J���p[�U�X]��悸�����̎��͂���n�߂悤!![�V�O] �@ �@���̂悤�ȓ��e���w�j�ƂȂ��āA�e���e���̐�ƒNjy�J���p�͓W�J����Ă������A���̐�ƒNjy�^���͏W�c�A�����I���1949�N�Ĉȍ~�܂ő�����ꂽ�B�����̉^�����e���͂����悤�ɂȂ�A��ŏq�ׂ�悤�ɋA�҂̍ۂɖ��ƂȂ�B �@���l�́u�L���͂��ׂĈ���I�ŁA�����\�A���̂�������{���n�̃j���[�X�Ƃ����A�V�c�͐l�ԂɂȂ�A�Q��ɋꂵ�ޓ��E�͂����Ȃ��f�r�����A�p������X�g���C�L�Ȃǁv[�V�P]����������Ă��Ȃ������ƌ��B������Y�͓��l�̎����A�u�w�������{�V���x�̊����ɍ����������āA�����S�O����ʂ��ĒN�����x�o�ꂵ�����𐔂��Ă��饥����������珇��10����������������ƥ���X�^�[�����i66�j�A�{���̐���ƃy���l�[���̏��˕��v�����킹�āi46�j�A���c����i35�j�A�u��`�Y�i31�j�A����t��i31�j�A���Q�O�i30�j�A�����g�t�i30�j�A���ё����i23�j�A���R�G�v�i21�j�A�}�b�J�[�T�[�i19�j�A�ɓ����i18�j�A�ёi16�j�A�{�{�����i16�j������́u���{�V���v�̕ҏW�͂ǂ�ȂɍD�ӓI�Ɍ��Ă��A�肷���Ă���̂ł͂���܂����v[�V�Q]�Ɣ��Ă���B �@���{�V���ҏW���́A�X�^�[�����֊��ӕ��𑗂鎖���Ă����s�Ɉڂ����B1949�N5��26���̓��{�V���ɁA����̎��̂悤�ȉ������ڂ��Ă���B[�V�R] �@�u����ꂪ���܁A�������E�C�ɔR���A�m�M�ƌւ�ɂ݂��݂��Ă���̂��A�\�����l���Ƃ��̈̑�Ȏw���҃X�^�[�����匳���̔z���ɂ����̂ł��饥��\�����ƃX�^�[�����匳���ւ̂����̂��ӂ�銴�ӂƊ����̂قƂ���́A�킪����^���̂��ꂼ��̗��j�I�����ɑS���u���N�̐S�ɂ��������������X�Ɩ������Ă�������S�݃\���u�Ɉ�労�ӕ��𑗂�ׂ�����i����̂́A�킪���O�^���A�݃\����4���N�̕K�R�I�A���ł���B�v �@ �@���e�������̂ǂ����ǂ����āA�u�E�C�ɂ��ӂ�m�M�ɖ����Ă���v�Ɗ������̂��낤���B�u�����̂��ӂ�銴�ӂƊ����̂قƂ���v�Ƃ��邪�A�u�����v�Ƃ͈�̒N�Ȃ̂ł��낤���B���{�V���ҏW���œ����Ă������������̐l�X�́u�����v�Ɋ܂߂Ă������x���Ȃ����낤�B�ނ�͑��̗}���ҒB�ɔ�ׁA�\�A�Ɛe���ȊW������ł������A��r�I�H���Ȃǂ������^�����Ă����B�����A�z��̂悤�ɓ�������A�����邩���ʂ��̐��ˍۂł������l�X�ɂƂ��āA���̂悤�ȉR�U��͔��ɋ������������̂ł������B����́A�����Ƃ܂������������ꂽ���R�ƌ��������������łȂ��A����ǂ��납�A�}���҂������J���ɏ]�������Ă���܂��ɂ��̒��{�l�ł���X�^�[�����ɁA�}���҂̏������W�߂����ӕ��𑗂�Ƃ͈�̉����l���Ă����̂��낤���B �@�ނ͎����̎��ӂ��������āA�����S�̂̊�ɂ���قǒP���Ȓj�ł͂Ȃ������B�ł͉��́A�����ƑS���قȂ鎖�������Ă܂ŁA�X�^�[�����ւ̊��ӂ��������Ƃ����̂��낤���B�u�R�ł���������}���ҒB�����Y��`�������āA�����A�҂̃`�����X�������Ă���悤�ɂ����������v�Ƒ����鎖���o���邪�A�ނ̗}���L[�V�S]��ǂތ���A���̂悤�ȈӐ}�͂܂������Ȃ������ƌ��킴��Ȃ��B�ނ���A�ނ����̂悤�ɍs�����Ă������R�́A�܂������^�̋��Y��`�҂ł��������A�����ď����ł������̋��Y��`�҂�}���҂̒����琶�ݏo��������������ł���B�������A�����d�J���ɋ�藧�Ă��Ă��������̗}���҂ɂƂ��āA���Y��`�Ƃ́A�������m���}�J���Ə��ʂ̐H���A���Ԃ̎��Ƃ����ڂ̑O�̌����ł����Ȃ������B����䂦�A���ǂꂾ�����Y��`���`���Ă��A���̎҂Ƃ̍a�͐[�܂邾���ł������B �ȉ��ɃX�^�[�������ӕ����ꕔ���p����B �h������C�I�V�t�E���B�b�T���I�[�m���B�b�`�I �@�����{�R�ߗ��ł��鎄�����́A�l�ލő�̓V�ˁA�S���E�ΘJ�҂̓����̐��ł��邠�Ȃ��ɁA�����Ă��Ȃ���ʂ��ă\���F�[�g���{�Ȃ�тɃ\���F�[�g�l���ɁA�̑�Ȃ�\���F�[�g�̍����������ɂ�������ꂽ���Ɗ��тɑ��A�������̐S����̊��ӂƊ��������߂Ă��̎莆�𑗂�܂�����\���F�[�g�̒n�ɂ�������4���N�̐��������A�������ɂƂ��Ĉ̑�Ȃ閯���`�̊w�Z�ƂȂ����̂ł���܂���������X�Ȃ�ʊ���Ɛl����`�������Č}�����A�������܂����ɐ���Ȑ����������ƂƂ̂�������8���ԘJ���������������܂����B�i����ȉ��ȗ��j[�V�T] �@ �@���ӕ��ɂ́A���ۂƂ͑S���قȂ���e���ł̐����������A�X�^�[�����ւ̔������Ƌ��ɏ������ׂ�ꂽ�B�u������8���ԘJ�����v�Ɏn�܂��āA�u�����������Q��ƈߕ��v�A�u���h�ȏh�Ɂv��u�H�V����킹�����{�����v�ȂǁA���ɂ������̎����^����Ă��邪�A�S���̉R�ł���B���̃X�^�[�����ւ̊��ӕ��́A�\�A���ƈꕔ�̗}���҂Ƃ̊W�����ɏ��Ȃ��炸�𗧂�����������Ȃ����A���̎҂ɂƂ��Ă͒P�Ȃ闠��s�ׂł������B���Ԃ̌�������āA�\�A�ɎC�����Ă����҂����Ƃ̍a�͂܂��܂��[�܂����ł������B �@�����̖��剻���A�\�A���ɂ��ƁA���{�l�}���ҒB�̒����玩�R�ɔ������Ă����[�։^�����Ǝ咣����Ă���B����ȂǁA�}���҂̒��Ŗ��剻�̐擪�ɗ����ē����Ă����ҒB���A�\�A�ɂ�炳��Ă����̂ł͂Ȃ������B����i��Ŋ������Ă����Əq�ׂĂ���B�������A���ۂ̂Ƃ��낻���ł͂Ȃ��A�\�A���ǂɂ�邫����Ƃ����v��̉��ōs��ꂽ�����I����ł������B�\�A�͂��܂��������A���ڎ���o�����A�܂����ډ�������ɓ��{�l�����܂��U�����A������������I�ȉ^���̂悤�Ɍ����������̂ł���B �����c�v����聄 �@1950�N2��8���A�i�z�g�J���獂���ۂŊ҂���373���́u���̊ۑg�݁v[�V�U]�́A2��14���A���̂悤�ȍ�����������ɒ�o�����B �@ �J���K���_��9�����ɍ݂肵�Ƃ��A�����㗝���уV���w�\�t�A���������Z�q���g�t���сi�ʖ���{�l�ǖ^�j�́A�S���W��̐ȏ�A�ؗ��̋A�Ҏ���ɂ������A���̔@����������B�\�\�u���{���Y�}���L�����c���ꎁ���A���̓}�̖��ɂ����Ďv�z�����O�ꂵ�A���Y��`�ɔ�A�������߂���@���v������B����Ĕ����v�z��L����҂͐�ɋA�������߂ʂł��낤�v �@���E���a����і����̎��R�Ɨ���W�Ԃ�����{���Y�}�̂�����ԓx�́A�l�������A�����̑��ӂɂ��Ƃ�A�݃\���E�̋]���̏�ɓ}���g�����}���A���܂����\�A�Ɉ�懂���Ƃ�����̂Ȃ�B�͂����Ă��ꂪ�����Ȃ�Ƃ��A���{���{�A�i���R�̓w�́A����э����̑��ӂɔ�������̂ɂ��āA���g���i�ɑ���Ȃ��V���y�ڂ��͌�����ւ����A����ĉE�����̐^�ۂ��������A�P������Ƃ�ؖ]���B������2��9���A�҂�����̊ے�c�S���̖��ɂ����č���������̂Ȃ�B[�V�V] �@ �@����́A���Y�}�̓��c���ꂪ�u�悫�����`�҂ɂȂ�����ɋA���v����悤�ɃJ���K���_��9�����ɗv�������̂ŁA�����Ɏ��e����Ă��������B�̋A�����x���Ȃ����Ɛ��{�ɑi�������ł���B�����ŁA�ǂƏ����Ă���̂̓J���K���_��9�����ł��̓��e��ʖ��NjG���̎��ł���B�u�悫�����`�ҁv�Ƃ́A���̏ꍇ�A���t�@�V�X�g�⋤�Y��`�҂̎��ł���A����ȊO�͋A���Ă���ȂƃJ���K���_�̗}���ҒB�ɂ͕��������B�ǂ́A�����\�A���Z�̌���������������ŁA���ɂ��̂悤�ȗv���͖��������Ǝ咣�����B ���̓��c�v�����́A�ă\�̓����Η����[�������钆�ŁA���{�ɂ����鋤�Y��`�̊g���r�����悤�Ƃ��Ă����A�����J�ɂƂ��āA�D�s���ȏo�����ł������B�A�����J�͓��{���{�ɂ��̐^���ɂ��Ē�������悤�Ɏw���������A���c���ꂩ��v�����������Ƃ����O��ŁA���K�����̂悤�Ȍ��ʂ��o��悤�Ɏ��s�����Ă����B ����ɏ��W����ؐl��������ǂ́A���c���ꂩ��̔������u�v������v�ł͂Ȃ��u���҂���v�Ǝ����͖��Ǝ咣����B���̌�A�ނ͎�L�ɁA�\�A���Z���}���҂���́u���A���̂��H�v�Ƃ�������ɑ��āA����̒��ʼn��ƂȂ����Y�}�̖��O���o���Ă��܂����������낤�Ə������B�ǂ́A���Y�}�̖����ł��Ȃ����A��̌R�̖����ł��Ȃ��A�����P�ɐ����ɐ����悤�Ƃ��Ă��������ł������B�������A��L�̓��e�������悤�ɉ��߂���A���Y�}�������Ă���Ƃ����b�ɂ܂Ŗc��オ���Ă��܂��B�ŏI�I�ɁA�ނ͉E�h�ƍ��h�̗�������ǂ��l�߂��A���E�����Ă��܂��B �@���݂ł��A���Y�}����J���K���_��9�����ɂ��̂悤�ȗv�������������ǂ����͕s���ł���B���Y�}�́A���̂悤�Ȏ����͑S���Ȃ��Ƃ��Ă���B�������A�\�A�̗}���҂ɑ��āA�u�ǂ����Y��`�҂ɂȂ��ċA�����ė~�����v�Ƃ��������l�̎|��`���Ă�����͑��ɂ�����������B ������Y�́A���e���ɓ͂����ꖇ�̗t���ɂ��āu���o�l�����{���Y�}���L�����c����ŁA��ʑ���̔��t�@�V�X�g����ψ��̈�l���o�����t���ɑ���Ԏ��炵���B�悫�����`�҂ƂȂ��ċA����������҂����Ă���Ƃ����|�̊ȒP�ȕ��ʂł���B�v[�V�W]�Ə����Ă���B�܂��A��c�d��́A�u���c�����\�A���ǂɏ��Ȃ𑗂�A���h�Ȗ����`�҂Ƃ��ċA�������ė~�����Ƃ��������e�̗v�����������Ƃ����{�V���Ŏ��グ���A�V�x���A����^������������v���̈�ƂȂ������Ƃ͎����ł���v[�V�X]�Ɩ��L���Ă���B �����Ƃ��A���Əꍇ�ɂ���Ă͓��c�v���̂悤�Ɏ��グ���Ė��ɂȂ��Ă��Ă����������Ȃ����e�ł���B���Y�}����ڎw���Ă�����̂ɑ��āA��܂��̌��t�������Ă����ƌ���Ȃ�A���t�@�V�X�g����ψ��ւ̕Ԏ��͓��ɖ��ɂȂ�Ȃ���������Ȃ��B�������A��c���w�E����u�\�A���ǂɗv���͂������v�Ƃ����������炷��A�J���K���_��9�����̏ꍇ���A��͂���{���Y�}���牽�炩�̌`�ŗv�����������Ƃ݂Ė��Ȃ����낤�B �����R�����x�̉�́��@�@ �łɋF�鎖���Ƃ������̂�����B�E�����o�[�g���̎��e���Œr�c�d�P���A�������e�����̓��{�l���u���I���فv�ɂ���Ď��S�����������ł���B�r�c�͎��g���u�g�c�v�Ɩ����A���̎ҒB�͔ނ̎����u�g�c�����v�ƌĂ�ł����B�\�A�l�Ƃ̊Ԃɗ����đ����ɉߍ��ȘJ�����������A�m���}��B�������Ȃ��������H�̎��Y�ɏ������B����̗͂̒ቺ���������ͥ�����ɔ����ł�������A��Ԃ̌��������C�̂��ߓ�������邪�����Ă݂�ƁA���ɔ���ꂽ�܂܂��Ȃ���Đ▽���Ă���p���u�łɋF�v���Ă���悤�Ɍ������̂ł��̂悤�ɌĂꂽ�B���̎����͏��a24�N�A�������e���̐����c��̊}�����O�Y�Ƌg��c�삩�獐�i����A���̔N��7��14���A�r�c�͑ߕ߂���ٔ��̌��ʁA����3�N�̎��Y�����������n���ꂽ�B[�W�O] �@���̂悤�Ȏ��I���ق́A���{�R���ɂ�����K�����x���\�A�ɘA�s���ꂽ��ɂ��p�����Ă������Ƃɂ���Ĉ����N�����ꂽ�B�\�A�̌R���ɂ��㉺�W�͂���A�ォ��̖��߂͐�ΓI�Ȃ��̂ł��邪���{�̌R���Ƃ͏��X�Ⴂ�A���̎҂ł������s��������Ώ�̎҂ɂ�����Ɣ��R�Ȃ����͒�R������B������Y�̗}���L�ł́A�����ɂ�鏊���i�����Ŏ�����D��ꂽ���ɁA��������Ă����x�����́A���ԊO�Ȃ̂łƁA�����̌������Ɏ����X���Ȃ������Ƃ����B��ɁA�u����͒�R����ׂ��������A���e�����Ɏ��v�▜�N�M����錠���͖����v�ƍ����ɏ��������A�܂��p�����x������Ȃ����ɂ�������Ə�i�ɍR�c���Ď�ɓ���Ă��ꂽ��������A�u���{�̌R�������A�\�A�̌R���̂ق�����▯��I�ł������̂ł́v[�W�P]�Əq�ׂĂ���B���̂悤�ȗ������B�q���ƒ��т����������Ă����ʂŁA�u���т��ߗ����������ĊO�o���鋖�������Ă��Ȃ���������q���͊O�o�����₵���B�l���W���[�i�_�����j�Ǝ������e�𒆈тɓ˂������v[�W�Q]�Ƃ������{�ł͍l�����Ȃ��s����������̂ŁA���i�͂��C�̂Ȃ������ȃ\�A���ɑ���F�����ς�����Ə����͎��g�̗}���L�Ō���Ă���B �\�A���́A���K�����x�����e�����ɂ��̂܂c�����œ��{�l�̊Ǘ����ȒP�ɂł���ƍl���Ă����B���{�̌R���ł̏㉺�W�͐�ł���̂ŁA��̎҂ɖ��߂����Ă����Ή��̎҂ւ���������Ɠ`������B�������A��ΓI�ȏ㉺�W�ł��邪�䂦�ɏ�q�̂悤�Ȏ������N���Ă��܂����̂ł���B���璆�̏��N���ŏ����ł��~�X������ƁA�㋉�̕��≺�m���ɂǂȂ����ꂽ��A���ɂ͉���ꂽ�肷�鎖���������B����́A�m�荇���������I���قɂ��āA�u����������������ɂ���āA�ҏ�C�i�ւ傤���F�����p�̕ҏグ�C�ŁA�C���ɂ͈�ʂɋ��e���ł����Ă���j�̗����ŁA��̍����ʂɈꌂ��������ꥥ��Ղ��c���Ă݂�݂��ꂠ�������B���ق̗��R�͕�����Ȃ�������������������Z���ǂ̉��m�����A�ނ̊���݂Ăǂ�Ȉٗl���F�߂Ȃ������B�v�Ɖ�z���Ă���B[�W�R]�܂��ނ́A�u���N������Ƃ́A�܂��l�Ԃ��l�Ԃł��邱�Ƃ���߂����邱�Ƃł���B�R����`�҂����͂�������R�Ɛ鍐���邱�Ƃ��������݂�Ȃ��B�V�c�̖��ɂ�邷���܂����l�Ԗ`���Ɛl�i���J���A�A���A��A�ǂ̕����A�ǂ̓����ǁi�����j�ł��S���Ƃ��ď��N�����P�����̂͂��̂��߁v[�W�S]�ł���Ƃ��A���{�̌R����`��ᔻ���Ă���B �u�R������ΓI�ȁg�K���Љ�h�ł������A���́��W�c�I������������p�ƂȂ�A���Ƃ��Ĉ���I�Ȗ\�͌��̕����ɕϖe����h���͖Ƃ꓾�Ȃ�������̃p�j�b�N�͌l�ɂ��A�W�c�ɂ�������v[�W�T]�ƎO����Y�͌R�����ŋN���肤��\�͓I�s���̊댯���ɂ��Ďw�E���Ă���B �\�A�̎��e�����ł��A���{�R�K�����x���c���Ă����̂ŏ����ȉ������A�������K�������̖���R�̑����O�ɂ��āA����ɑ傫�ȓ{��ɃG�X�J���[�g���Ă������ƂƂȂ�A���̋]���ƂȂ���̂͑����������B������������́A�ꕔ�Ɍ����Ă����̂ł͂Ȃ��قƂ�ǂ̎��e���Ɍ���ꂽ�B�N���X�m�����X�N�̎��e���ɂ����ЎR�q�^�́A�u���������ƂȂ������N���̐N�ɑ��āA���e�����ŐH������T�����Ƃ������R�Ő��ق��������B�㔼�g���ɂ���A�������ɏグ�������A�ъv�őł���ċC���������B���炭���Ėڂ��o�܂������A�܂����������肾���A�ނ͍ĂыC�������A��x�Ƒ��𐁂��Ԃ����͖��������v[�W�U]�ƁA�����p�ɂɋN���Ă������������߂ɂ��Ďv���Ԃ��Ă���B�o�����e���NJ��̃����h�C�����ł́A���Z�O���[�v�������𗘗p���āA500�l�Ɏx�����ꂽ�H�Ƃ�ߗޓ��𗩂ߎ��A�����͂₹�ׂ�h�{�����҂����o���A��T�Ԃ�270�l�̎��҂��o���Ƃ����ɂ܂����ߌ����N�������B[�W�V]�^�C�V�F�b�g�n��ɗ}������Ă����^�|��Y�����l�̎����o�����A�u�h�ɂ��ƂɎ��e���{�����痂�����̍��p������̂��Ă���ƁA����͂܂����Z���ɉ^�э��܂�A�啪������āA���ꂩ�畺�������̂��ƂɎ����Ă���ꂽ�B�K���菭�Ȃ��Ȃ���������B�͐蕪���饥����Z�����͕����̃p�����s���n�l���āA�����B�����͏\���H���đ������������R�Ƃ��A�����B�͑����ׂ�A���Z�ƕ����̊Ԃɑ傫�ȍa���ł��A��҂̑O�҂ւ̓G�����n�܂����v[�W�W]�Əq�ׂĂ���B���R�����x���c���Ă������ɂ��A��������ȐH�Ƃ̋����ʂ����炳��Ă��܂����B��ɂ���҂�������Ƃ����l���ł͂Ȃ��ƁA��Ƃɔ���Ⴕ�āA�H���̔z���͏�Ɍ����A���ɔ����Ƃ�������Ŕz���鎖�ƂȂ����B��ʕ��m�́A��������3����1�A�������̔����A��������3����2�Ƃ����Öق̔z�����[�����ł��Ă�������A�㊯���珇�ɕ��z����Ă����A��ʕ��m�̂Ƃ���ɉ��̂̓}�b�`�����炢�̈���ŏI���悤�ȕ��ʂŁA���ꂷ����A�ÔN���������Ɏ��グ����Ƃ������e�����������B[�W�X] �l���Ă݂�Ε����鎖�ł��邪�A���{�l�}���҂��\�A�ɘA�s���ꂽ���A���ɐ푈�͏I�����Ă����̂Ń\�A���e�����ŗ}���҂����R���̊K�����x�����K�v�͂Ȃ������̂ł���B�}�������ɂ͂قƂ�ǂ̎��e���ŊK�����x������Ă������A����ɋ^�������҂��o�Ă��鎖�ƂȂ�A��̂��Ă������ƂƂȂ�B�Ȃ��K�����x�������Ȃ�n�߂��̂��Ƃ����ƁA�㊯����̃����`�E�H�Ɖ��̂ɕs��������Ă����l�X���c�����n�߂��̂Ɠ����ɁA�\�A������̖��剻���㉟����������ł��낤�B�������A�Ȃ�ƌ����Ă��A�V�x���A�Œ����ԋ����J���ɏ]�����Ă���ԂɁA���̂悤�ȊK�����x�����e�����ł͖��ɗ����Ȃ��Ɗ�����l�������Ȃ�������ł���B����䐷�Y�͋������e�����ł̐����ɂ��āu�R���̊K���̏㉺�W�⌳�X���X������Ă����ȂǂƂ����E�Ƃ�Љ�ł̒n�ʂ͖ܘ_�̎��A�N��̓������A�S�����������悤�Ȏ����Ȃ��B�F�����I�ł���Ȃ��炻�̒��ʼn����ǂ��̂��N���̂��̂��H���M���o����̂��Ƃ��������������Ƃ킫�܂��Ă����悤����������������Ȃ��{���̐l�ԂƂ��Đ^�̉��l����ɂ��ꂽ�悤�ȋC������v[�X�O]�Ǝ��g�̗}���L�̒��ʼn�z���Ă���B �@�\�A���́A���{�l�}���ғ����琶���Ă����A�K�����x�p�~��]�ޓ��������܂����p���A��`���鎖�ɂ���āA���R����`�I�v�z��A���t���邱�Ƃɐ��������B��q�����悤�ɏ㊯���牺�m���ւ̂����߂Ȃǂɕ��𗧂ĂĂ������{�l�}���ғ�����A�K������p�~���悤�Ƃ��閯��I�ȍs�����N���Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��B�������A���ꂪ�G�X�J���[�g���A�����ɂ��āu�������q�v��u�R����`�ҁv�ƌ��ߕt���A�݂邵�グ��܂łɎ����Ă��܂��B���̎��_�ŁA�u����^���v�͖{���ɖ���I�ȉ^���ł͂Ȃ��A�\�A���ɂƂ��ēs���̂����A�܂苤�Y��`�I�ȍl���ɂ��ƂÂ����u����^���v�ɕώ����Ă����ƍl���Ă悢���낤�B �@��O�́@�}���҂̋A���@�@�@�@

����

�O���ݗ��M�l�̋A�� ���{���{�͏I�킩��6�����1945�N8��21���A�݊O��ʖM�l�̈��g���v�旧�Ă���t�������Ɠ����ȊǗ��ǂ��S�����邱�Ƃ����肵�A8��30���ɂ́u�O�n�i�������܂ށj�y�ъO���ݗ��M�l���g���}����[�u�v�j�v���߂��B 660���l�Ƃ����O���ݗ����{�l�̗A���A����̏����ɒ��肵�A���g���Ɩ�����ǂ��������Ȃ́A�u�l�ނ��o�������ł��L�͂ȏW�c�l���ړ��v�ƐU��Ԃ����悤�ł��邪�A�܂��������̒ʂ�ł���B�����Ɉ��g���͍s���Ă��������A�܂����g�����������Ă��Ȃ���O�����݂����B �e�n�̈��g���͒x���Ƃ��I��̔N�̕��܂łɂ͊J�n����A��46�N���ɂ͂قڏI���������A���̗�O�́A�p���R�̊NJ����铌��A�W�A�n��ƃ\�A�R�Ǘ��n�悾�����B����A�W�A�n��ɂ��ẮA�p�R���ǂ���Вn�̕�����ƁA���n�ɂ�����J���͕s���̕�[�Ƃ��������R�Ń}���[�A�r���}�A�^�C�Ȃǂɂ����ē��{�R�ߗ����c�������J���ɏ]�������Ă����B[�X�P]�Ƃ͂����A�p���ɗ��܂��Ă������{�l�}���҂̂����Ō�܂Ŏc���Ă�����Ƒ���47�N���܂łɂ͋A�������B ����

�\�A�n�悩��̈��g�� ����ɑ��A�\�A�͕��������������{�̌R�l���\�A�̓��ɑ��荞�݁A���̏����ɂ��ĂP�N�قǕ��������A�A�������i�ߕ�����Ă̓��{���{����̈��g���v��������Ɋւ�����������B���{�ɗv������邽�тɁA���i�ߕ��͔������������낤�Ƃ͎v�����\�A�ɓ��{�̗v����`���͂����B�\�A���S���Ԏ������Ă��Ȃ��������́A���{�����Ƀ\�A�ɑ��錙�ȃC���[�W��A���t���A�����ɁA���́u���v�ɑR����A�����J�̃C���[�W�����コ���鎖�Ɍq����̂ŁA���i�ߕ��ɂƂ��ẮA�܂�ł��Ȃ������ʂ�����B���������ۂɂ́A���B�E�k���N�̓\�A�̐�̒n�悾�����̂ŋ����ɉ���ł���͂����Ȃ������B���{���́A�X�E�F�[�f����C���h�ȂǗl�X�ȊO�����[�g����A���Ƃ��\�A�����̖��Ɏ��g��ł����悤�ɃA�v���[�`���������A����ł������͂Ȃ������B �ߗ��̋A�҂ɂ��āA�u����m�@�K����j�փX���K���v�ł͈ȉ��̂悤�ɋK�肳��Ă���B �@���\���y�A�ҁz�@���a�����m��n�A�����փN���j�ؗ������m�{���j�A�҃Z�V���փV�B[�X�Q] �@�u���a��������A�ߗ��͂Ȃ�ׂ��������̖{���ɋA�҂�����v�Ƃ̓��e�����A���a�̉��ǂ̒��x�̏�Ԃ������̂��A�܂��A�Ȃ�ׂ������Ƃ͈�̂ǂ̂��炢�̊��Ԃ������Ă��邩�ɂ��ẮA���ɂ���ĕ߂����������قȂ�ꍇ������B�������A�\�A�̎����1�N�قlj����������Ƃ����s���́A��{�I�ɂ���ȑO�̖��ł���B �\�A�͎����̕����̂��߂ɕߗ��𗘗p�����B�푈�ɂ͏���������ǂ��A���S�̂��敾����������Ԃ������B����Ď�ɓ��ꂽ�M�d�ȘJ���͂��ȒP�Ɏ������ɂ͂����Ȃ������̂ŁA���{������̗v���ɑ��ĂȂ�ׂ������Ȃ��悤�ɂ��Ă����B���Ƃ��g����ȐU�镑���ł���B �}��������������ɂ�āA���҂����߂�v�������܂�ƃ\�A�͏��X�ɑΉ����n�߂邪���̂悤�Ȃ��̂ł���B �u���{�l�ߗ��͑��҂���Ă��A���Ɩ��ɒ��ʂ��A���Z���ɂ����邾�낤�B�\�A�͓��{�̕ߗ���{�����߂ɋ��z�̏o������Ă���B�v �u���g�����x��Ă��錴���͓��\�Ԃ̐����I���ł͂Ȃ��A���{�̗A���\�͂���v�Ȍ����ł���v[�X�R]�@�@ �@�����ɂ������Ƃ��炵�����R�Ɋ�Â��Ă���悤�Ȑ����Ԃ肾���A�������������ԗ}�����Ă��鎖���̂������������Ȃ̂ł���B��q�̂悤�Ȉ��g�̉����ɑ�������͒P�Ȃ�ł��������ł���B���������̓s���̂����悤�ɉ��ł����߂��A���ꂪ�B�ꐳ���Ȏ��ł��邩�̂悤�Ɏ咣���Ă���B�����A�A�҂����l�X�����{�ō��ʂ̑ΏۂƂȂ�A�A�E�̍ۂɕs�����������͎����ł��邪�A����͂���ŕʂ̖��ł���B�}���҂̂��߂��v���āA���{�ɋA�点�Ă��Ȃ��̂��ƁA�ނ��뎩���������ǂ��������Ă���Ă���Ƃ̕��ꂽ�l���ł������B �@�M�l�}���҂��\�A�̂���A�҂���ۂ́A�K���i�z�g�J�`�o�R�ł������B�i�z�g�J�`����D�ɏ�D���A�o�����Ă�����ꏏ�ɏ���Ă���\�A�̌x�������߂��Ă����܂ł܂������C�̔����Ȃ���Ԃ������Ɨ}���҂͌��B�}���҂���������Ƃ������Y��`�҂ƂȂ��Ă��邩���\�A�����łȂ����{�̊������q����������Ă���A�����ł��ςȍs�����N�����Ǝc�O�Ȃ���A�������̂��ꍇ���������B�����Õv�́u���Y��`�̓��P������Ă����A�N�`�[���Ƃ����Ⴂ�A�����A�[�H�㖈�ӊw�K�Ƃ����Ċe�o���b�N�����ė����B����ӂɂ͉̏����K���Ƃ����ăA�J�n�^��C���^�[�i�V���i���̉̂Ȃǂ��w�����ꂽ�v[�X�S]�ƁA�A�҂��鎖�����肳��A�i�z�g�J�ɑ����Ă���̏���z���Ă���B �}���ҒB�̓i�z�g�J�`�ɓ������Ă���A����w�A�R�ł��������狤�Y��`�҂̐U������A�J���̂��̂��グ�邱�ƂƂȂ����B �@�����������ł��낤�A�A�����邽�߂����ɋ��Y��`�ɂȂ낤�Ƃ����}���҂̈�l�A������͈ȉ��̂悤�ɉ�z����B �����A���x�͖{���Ƀ_���C�i�A���j���B�r���̋��H��ԉw�ŁA�u���̂܂܂ł̓i�z�g�J�Ŏ~�߂���B���߂ĐԊ��̉̂��o����悤�Ɂv�Ə����Ɍ����A���߂ĎԊO�ʼn̂��K�����B����i�z�g�J�ł͓��{���Y�}�����͂�U����Ă���悤�Ɍ������B�r�ɐԂ��r�͂����Ă��̕ӂ��x�z���Ă���悤�Ɍ������B�����̖ʐڂɔ����āA�w�\�r�G�g���Y�}���j�x��O��œǂB�����ŋ��Y�}���ɂ܂��ƁA���̕����͎c����Ă��܂��B[�X�T] �@ �@������̏ꍇ�A�A�҂ɂ������Ă̖ʐڂ͎v���Ă������̂����ȒP�Ȃ��̂������ƌ�ŏq�ׂĂ��邪�A�A�邽�߂ɂ͉R�ł������̂ŋ��Y��`�҂Ƃ��ĐU����Ȃ���Ƃ����l�����}���ҒB�̒��ɂ��������Ƃ��f����B �@�i�z�g�J�ł̎����������Ɩʐڂ̌�A���{�A���Ƃ������ƂɂȂ邪�A���̑D��ł��C�͔����Ȃ������B�D�̒��ł́A��������ɂ��A��������Ɛ��]���ꂽ�e�\�h�ƁA�����ł͂Ȃ��҂����̊Ԃł����������N���鎖���������B���{�ɋA�҂����l�X�̍s�����A�҂����N��ɂ���ĈقȂ鎖�͖��剻����̐��ʂł���B[�X�U] 1946�N�Ɨ�47�N��������܂łɋA�҂����l�X�́A�\�A�ɂ�鐭������̉e�������Ȃ��������ߓ��ɖ��͖��������B1948�N�ɓ���ƁA�\�A�ɂ���Đ������炳�ꂽ�}���҂̋A�҂��ڗ��悤�ɂȂ邪�A�A�ґD�̒��ł̑����͖����`�҂̐U������Ă����l�X�ł������B�e�\�h�ƂȂ�A�\�A�ŕ��𗘂����Ă����ҒB�̌�돂�������Ȃ����r�[�A���Q�̓I�ƂȂ��Ă��܂��������N�����B[�X�V]��49�N�ɂ��Ȃ�ƁA��������ɂ���Ă�������Ɛ��]���ꂽ�ҒB�������h�����������B���̎����A�����h�Ɛe�\�h�̑Η��͂�����x���Ȃ��Ȃ������A�A�҂̍ہA�{�y�ւ̏㗤���ۂ�A�V�x���A�ɂ�������e�����L�ڂ����ۂ�����A�����^�����J�n����e�\�h�������A���{�ɑ��Ĕ͓I�Ȏ҂�����ꂽ���͎����ł���B[�X�W]���_�I�ɂ����̓I�ɂ������Ă������{�l�ɑ��čs��ꂽ�\�A�̖��剻����́A������x���������ƌ����邾�낤�B ��O��

�}���҂̋A�ҏ��� �@�\�A�̈�ŗ}������Ă����l�X�̊Ԃɂ́A�A���ɍۂ��Ă̋A�ҏ��ʂȂ���̂��������B�܂��A�ŏ��ɕԂ��ꂽ�͕̂a��ҁA�������͐��サ�Ă��܂����ҒB�ł���B���R�͊ȒP�Ȃ��̂ŁA�\�A�����炵�Ă݂�Ύg�����ɂȂ�Ȃ��Ƃ��������ł���B�����ȘJ���͂Ƃ��ē��{�l�������J���ɏ]�������Ă����̂�����A�a��҂����̓\�A�ɂƂ��āA�P�Ȃ���҈ȊO�̉��҂ł��Ȃ������̂ł���B�ɓ��w�̌����ł́A�u�J���ɖ𗧂��Ȃ��҂͗}�����Ă��Ӗ��͂Ȃ��Ƃ����ɂ߂ĒP���ȗ��R����a��҂��D�揇�ʂ̑��ɋ�����ꂽ�v[�X�X]�Ƃ̎��ł���B �@���̎��ɓ��{�֑����A���̂́A�\�A�̐�������ɂ���Đe�\�h�ɂȂ����Ƃ݂Ȃ��ꂽ�}���ҒB�ł������B�����̎��e�����ŁA�悭�����āu�D�G��Ǝҁv�ƂȂ�Α����A���ł���Ƃ̉\�����ꂽ���A�����܂ł��\�ł�����ۂɂ͐e�\�h�œ��{�ɋA���Ă�����ɗ��������Ȏ҂���A�Җ���ɍڂ����B�J���͂�����Ȃ��̂Ŏ����̕����̂��߂ɓ��{�l��}�������\�A���A�D�G��Ǝ҂�������킯���Ȃ����Ƃ͍l���Ă݂�����ɗ����ł��邾�낤�B���̉\�́A���{�l�ɂ��C���N�������āA�m���}��B�������邽�߂̌����������B�t�ɗD�G�ȍ�Ǝ҂ł������قǁA�\�A�����炵�Ă݂�Ύ茳�ɂ����Ă������������̂ł���B �@�����ł����u�e�\�h�v�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��낤���B�\�A�ɏ]���Ȑl�����A�A����ɓ��{�ŋ��Y��`�^���𐄐i���Ă��������ƂȂ��ҁA���{�Ń\�A�ɂ��Ă̑f���炵������肻���Ȑl���Ƃł������Ă������B�O�͂ŏq�ׂ��悤�ɁA�\�A�ɂ�閯�剻�^���Ƃ͂ǂꂾ���\�A�ɒ����ł��邩�Ƃ������̂ŁA���ꖯ��I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�e�\�h�Ƃ݂Ȃ���邽�߂̊�͖��炩�ɂȂ��Ă͂��Ȃ����A���̓��̈�Ƃ��Ă����Ƀ\�A�ɂƂ��Ė��ɗ�������ɂȂ��Ă������͊m���ł���B�����ň���ӂ��Ă��������̂́A�}���㔼�ɂȂ��Ă���ƋA�҂���l����I�ԍہA�e�\�h��A�\�A�ɂ���Đ�����������]���ꂽ�ҁA�܂�A�u����^���̊����Ɓi�A�N�`�[���j�������A���҂̐l�I�ɑ傫�ȉe���͂����悤�ɂȂ����v[�P�O�O]���Ƃł���B�ނ���{�l�̖����ɂ���āA�u�v�z�̒�܂�Ȃ��������q�v��E�����A�A����x�点��P�[�X�����������B[�P�O�P]�}���҂����̒��ɂ́A�R�ł������|���ł��������狤�Y��`�҂ɂȂ肷�܂��ĉ��Ƃ��A���ɂ��ǂ蒅�����Ƃ����P�[�X�������B �@���B�N�g���E�J���|�t�́A���̂悤�Ȑl�X��1950�N�܂ł̋A�Ҏ҃��X�g���珜���ꂽ�Ƃ��A���e������̋A�҂̉������A�܂��Ɂu�l���̓G�v�̒T�����n�܂������Ƃɂ���Ĉ����N�����ꂽ�͖̂��炩���Əq�ׂĂ���B[�P�O�Q] A. ���{�̒���A�h���A�����@�ֈ��B B. �X�p�C�j��H��w�Z�̎w�������Ɛ��k�B C. �u�h�u�������O��v�Ƃ��̎x���̎w�����Ɛ��ƁB D. �����E���Z�̂����A�撲�����ɂ���ă\�A�ɑ���R���U���̏�����E�����ꂽ��ƁA�܂��́u���ە��ƃm�����n�������v�̎d�|���l�B E. �\�A�Ńt�@�V�X�g�I�Ƃ݂Ȃ���Ă����c�́u���a��v�̎w���ҁB F. �����Ȏ��e���œG�ΓI�s�������A�A������܂Ŗ���I�g�D�Ɠ����C��������ɉۂ��������I�g�D��O���[�v�̎w���҂Ɗ����ƁB G. ���B���̐��{�@�\�E�@�ւ̎w���ҁA�܂��͑���{�鍑�̐��{�@�ֈ��B �@�A�҃��X�g���珜�����Ƃ������́A���̉������ꂽ�������A�\�A�ɂ�鐭������ɐڂ���@������Ȃ�Ƃ������ł���B��ɋ�����A~G�̐l�X�͐�ƁA���邢�͐�Ƃɋ߂��҂����ł���A�\�A���ɂƂ��āA�v���Ӑl���ł������B����䂦�A�ȒP�ɓ��{�ɋA���Ă��܂��Ă͔[���������Ȃ������̂��낤�B�������������Ԃ������āA�����̈����ɂ����ҒB�ɋ�����{���Ă����A���܂��e�\�h�I�Ȑl���Ɏd���ďグ�鎖���o����A�\�A�ɂƂ��Ĕ��ɗ���ɂȂ�A�X�p�C�ȂǂƂ��Ă����p���l�̂���l���ɂȂ邾�낤�B �P�ɁA�������邾���Ȃ�A���킭���̐l�������A���߂ɋt�炦�Ȃ��悤�Ȑl�����c���Ă��������̂ł���B����āA�A�҂���������Ƃ������ɂ́A�z��̂悤�ɓ����Ă��炤�����Ӑ}���Ă����Ɠ����ɁA�\�A���ɐQ�Ԃ��Ă���鎖��}���҂Ɋ��҂��Ă����Ǝv����B ��l�́@���̌�̏�����@�@

���⏞��聄 �@���ۖ@��A�ߗ��Ƃ��ė}�����ꂽ���œ����������́A�A�����ɘJ���ؖ����������A��A���̕ߗ��̏��������x�������ɂȂ��Ă���B����A�W�A���ʁi����j�ŗ}�����ꂽ�l�B�͘J���ؖ����������B�������A�\�A�͓��{�l�}���҂ɑ��ďؖ����s���Ă��Ȃ��B���{�l�}���҂����́A��w�P�ɂ�鋳��̂��߁A�����������ߗ��Ƃ��Ă̑ҋ������鎖��m��Ȃ������B����āA�A�҂̍ۂɓ��������̒�������{���{�������`�������鎖���ؖ�����J���ؖ�����Ⴄ�Ƃ����T�O�����������B�S���}���ҕ⏞���c��̌̍֓��Z�Y�O��̐s�͂ɂ���ĉ��Ƃ��ؖ����̔��s�ɂ܂ő������������A�����ɓ��{���{�͖������������Ă��Ȃ��B �@���{�����ŕs���ȃV�x���A�}���Ɋւ���⏞�v���^�����N�������̂́A1974�N�ł���B�I��ɂȂ��Ă���29�N�A�ŏI���g�D�̓�������l���Ă݂Ă��A18�N���o�߂��Ă���B���̎����ɂȂ�܂ŕ⏞�v���^���͋N���Ȃ������̂ł���B[�P�O�R]�⏞�v���͖{���A���\��������j���ē��{�ɐN�U���A����1�T�ԂقǂŔ���Ȑ험�i���l��������ɁA���{�l��}�������\�A�ɑ��čs����ׂ��ł���B���������{�́A1956�N�̓��\�����錾�ɂ����Ĕ�����������������Ă����̂ŁA�}���҂����͓��{���{�ɑ��Đ������邵���Ȃ������B���̍ہA���{���{�́u���\�����錾�ŕ��������̂́A���̐������ł����āA�l�̐������܂ł͕������Ă��Ȃ��v�ƌ��������A�x���������ۂ��Ă���B�}���҂̒��ɂ͍������čٔ����N�����҂��������A����Ƃ��������ʂ͓����Ă��Ȃ��B �S���}���ҕ⏞���c��̌̐ē��Z�Y�O��猳���{�l�}���҂�����1981�N�ɍ����i�����B������16�N�Ƃ��������ٔ������̖��A1997�N7���ɍō��ق��������i�̈�R�Ɠ�R�������x�����āA�����̏�i�����p�������ߔs�i���m�肵�Ă��܂����B[�P�O�S] ���{�́A�ŏI�I��10���~�̈ԘJ���ƈԘJ���i��}���҂Ɏx�����鎖�ŁA�V�x���A�}���Ɋւ��邷�ׂĂ̐�㏈�����͏I������Ƃ����B���{�����̂悤�ȑΉ��������Ȃ��̂ŁA�[���̂����Ȃ��l�X�ɂ���Č��݂ł��Ȃ������������͑����Ă���B[�P�O�T]2006�N10������A�S�}���͓��{���{����ɍĂё����n�߂��B�V�x���A�}���̌��҂�ō��u���������ɂ�鍑�Ɣ�������������v��2007�N12��26���A�V�x���A�}���̐^�̐ӔC�͓��{���{�ɂ���Ƃ��č��Ɣ����⏞�����s�n�قɒ�i�����B ����}��2004�N6��9���Ɂu��㋭���}���҂ɑ�����ʋ��t���̎x���Ɋւ���@���āv���O�c�@�ɒ�o�����B�V�x���A�ȂǍ����̒n�ŋ����J���ɏ]��������ꂽ�̂ɁA���̑Ή����x�����Ă��Ȃ�����ɔz�����āA�������}���҂ɈԘJ�̂��߂̓��ʋ��t���������x�����Ƃ������̂ł���B���̖@�Ăł́A�}���҂Ɏx������ׂ����z���A�������̋敪�ɉ����āA3�N�ȓ��ɏ��҂��ׂ��L�����������Č�t���邱�ƂɂȂ��Ă����B[�P�O�U] �@�@�@�A���̎����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ʋ��t���̊z 1948�i���a23�j�N12��31���܂Ł@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@30���~ 1949�i���a24�j�N1��1������1950�i���a25�j�N12��31���܂Ł@�@�@50���~ 1951�i���a26�j�N1��1������1952�i���a27�j�N12��31���܂Ł@�@�@100���~ 1953�i���a28�j�N1��1������1954�i���a29�j�N12��31���܂Ł@�@�@150���~ 1955�i���a30�j�N1��1���ȍ~�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@200���~ �@���̖@�Ă��ʉ߂��A�������鎖�ɂȂ�A�����Ƃ܂ł͂����Ȃ���������Ȃ����A�}���҂����������͐��{�̑Ή��ɔ[���ł��邾�낤�B2004�N�̂��̖@�ẮA��o�̎������x��č���̉�����Əd�Ȃ������߁A�R�c����鎖�����ɂ������p�ĂɂȂ��Ă��܂����B�������A����}��2006�N11���ɁA�������e�̖@�Ă��Q�c�@�ɍčĒ�o�����B�ꍏ���������̖@�Ă���������A�}���ҒB�ɋ��t���������鎖���肢�����B �@ �������@

����̓W�]

�@ �@1991�N�Ƀy���X�g���C�J�E�O���X�m�X�`�𐄐i���Ă����S���o�`���t�哝�̂��K�����ʂ������B�K���̎������k�邱��5�N�O�A1986�N5���Ɉ��{�W���Y�O����b���̓y�����N�����ۂɁA�S���o�`���t�́u���̌�����ς���K�v�͑S���Ȃ��v�A�u���Ȃ��͒�N���Ă͂Ȃ�Ȃ������N���Ă���B���̖��͑���E���̌��ʂƂ��ċK�肳�ꐳ�������ꂽ�����̕s�N���ɒ��ڊW���Ă���B���{�����̂悤�ȗ��s�s�ȗv�������Ă������A���̖��Ɋւ�������͕s�\�ł���v[�P�O�V]�Ɩ��������B���̎��_�ł́A���{�̐����ɑ�����g�݂ɂ��āA�ϋɓI�ł͂Ȃ��悤�Ɏv��ꂽ�S���o�`���t���������A�K���̍ۂɂ͂R���V��W�S�l�̎��S�҃��X�g�����Q���A�\�A�̕s���ȍs�ׂɂ���ċ]���ƂȂ����}���҂₻�̉Ƒ��ɑ��ē���E�����̈ӂ��������B�����āA�u�ߗ����e���Ɏ��e����Ă����҂Ɋւ���\������v�𑊌݂ɒ��邱�Ƃ��ł����B �\�A�M�̖@�I�p�����ł���A���V�A�A�M����哝�́A�G���c�B����1993�N�Ɍ����ɓ��{�K������A�V�x���A�}���ɂ��āu���V�A�A�M�̑�\�Ƃ��āA�܂����V�A���{���\���āA���̑S�̎�`���Ƃ����߂ɑ��A�Ӎ߂̈ӂ�\���܂��v�Ƃ������m�ȎӍ߂������B[�P�O�W]�S���o�`���t�̎��ɂ́u�����̈Ӂv�ł��������A�G���c�B���͂�����Ɓu�Ӎ߁v�������B������O�̎��̂悤�Ɏv���邪�A����͑傫�Ȑi�W�������ƍl����B �@�{�_���ł́A�\�A�ɂ��V�x���A�}������@�s�ׂł��鎖���w�E����Ɠ����ɁA���{���̖��_�A�����ɂ��Ă��l�@���Ă���B�V�x���A�}���������������R�́A�\�A�̕s�@�s�ׂɂ�邱�Ƃ͖��炩�ł���A���̎��������鎖�͂Ȃ��B�������A���{���ɖڂ������Ă݂�Ɛ��{�̕⏞���ւ̑Ή��A�I�펞�Ɋ����������������ȂǁA���ׂ��_���\�A�����ɂ����ł͂Ȃ����ɋC�Â��B�S�̂Ƃ��ăV�x���A�}���𑨂���ƁA�ǂ��炪�����ƌ��ߕt�����Ƃ���ʼn��̉����ɂ��Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B�N�����Q�҂ŁA�N����Q�҂Ƃ������ł͂Ȃ��A�푈���邢�͐푈�ɂ���Ĉ����N�����ꂽ�ߎS�ȏ̒��ł́A�N���������Q�҂ɂ��A��Q�҂ɂ��Ȃ肤��]���҂ł������ƍl����B�}�����ꂽ�l�X�A�܂��͂��̉Ƒ��ɂƂ��āA��ԏd�v�Ȃ̂͐l���Ɋւ����ł���B���̂��߂ɂƎ����Ɍ����������A���N�E���B���ʂɕ������l�X�́A�푈���I������Ɠ����ɁA�������s�����Ă������ɗ����A�}��������]�V�Ȃ�����鎖�ƂȂ����B���e���ł́A�������J���ȂǂƋ��ɁA���{�ł́u�c��������v�Ɏ����A�\�A�ɂ��u���剻����v�Ƃ����ߌ���̌����邱�ƂƂȂ����B�����݂̂���邽�߂����ɑ����]���ɂ���Ƃ����e�\�h���s���Ă����s�ׂ́A�֓��R���䂪�g�����ɓ����o���A�������������v�z�Ǝ��Ă���B�A�҂�������A��̌R����撲�ׂ��A�V�x���A�A��Ƃ��������ō��ʂ̑ΏۂƂȂ�A���x�Ɩ����l���݂ɂ���ꂽ���Ƃ��낤�B�����������ɑς������Ă��A������͉��̕⏞���Ȃ����A���悵�Ė������Ɏ��g�����Ƃ���ԓx�������B���V�A���Ӎ߂����A���S�Җ���������n�������ŁA�����͕��ꂽ��������Ȃ����A�����ɑ����ȋ^�S�͏����Ȃ��܂܂ł���B �@1956�N�̍��𐳏퉻�̌��ʂƂ��āA���Ă̗}���҂��A�������Ƃ���A�܂��A���{�Ԃ̐������̑��ݕ����ɂ���ē��{���{�Ƃ��Ă̑\�������͏��ł����B[�P�O�X]���{�ɂ͕⏞���ɂ�����Ǝ��g�݁A���V�A������������o���A�S���Ȃ����l�X���ǂ��ɖ�������Ă��邩���̕s���ȕ����𖾂炩�ɂ��Ă����`��������B�⍜�̎��W�A��Q���n�̐����Ȃǂ��K�v�ł���B�u���[�c�N�ɂ��������{�l��n�́A�_�������݂��ꂽ���߁A���݂͌̒�ɒ���ł���B���̂悤�Ȏ��Ԃ͂Ȃ�ׂ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���݂ł́A�������������g�݂̂قƂ�ǂ��}���o���҂ɂ���čs���Ă���B������ƃV�x���A�}���Ƃ������ƌ����������߂ɁA�܂���������z���ē��I�Ԃɍ��㕽�a�������Ԃ��߂ɂ��A���{���{�͐ϋɓI�ɓ����K�v������B ���V�x���A�}���֘A�N�\��

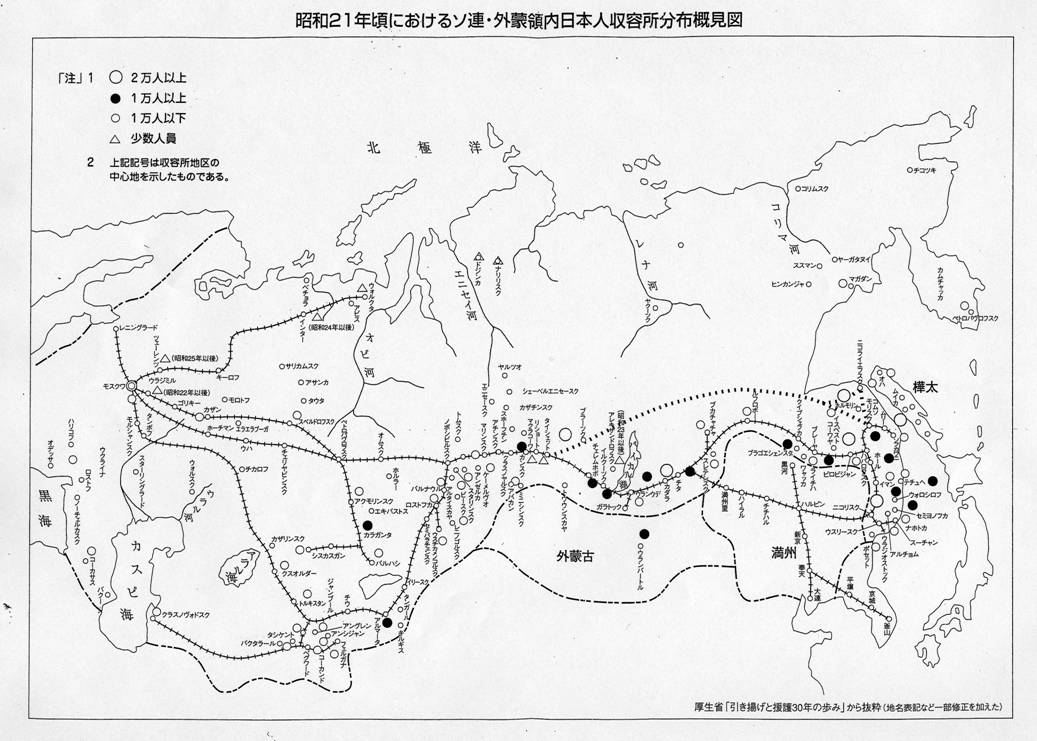

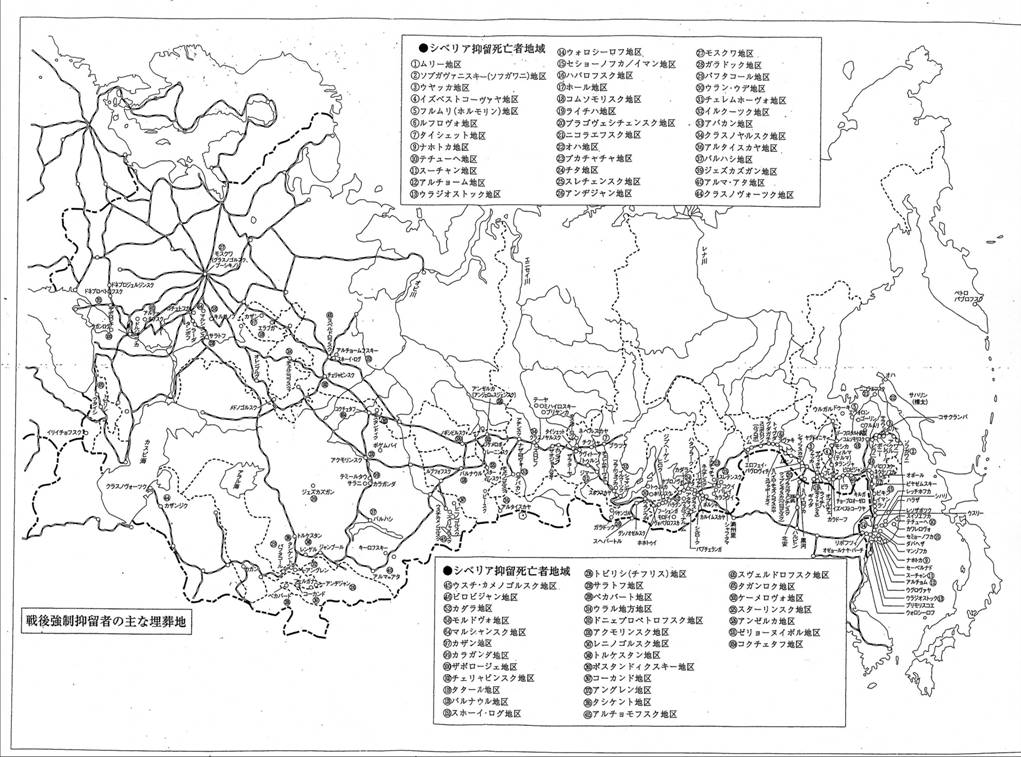

1941�i���a16�j�N 4��13���@���\�������@���X�N���Œ��� 6��22���@�ƃ\��J�n 7�� 9���@�֓��R���퉉�K�i�֓����j���� 12��08���@���{�A�^��p�U���@�ΕāE�p�푈�J�n 1944�i���a19�j�N 10��20���@�X�^�[�����A�n���}���đ�g�ɑΓ��Q���� 1945�i���a20�j�N�@ 2��4���@�����^��k�n�܂� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@4��5���@�\�A�A���\�������s������ʍ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@5��7���@�ƌR�A�������~�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@7��17���@�|�c�_����k�n�܂� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@7��18���@�\�A�A���{�̘a�������˗������ہi�a�����̗v�j�j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@7��26���@�Γ��|�c�_���錾���\ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@8��6���@�L���Ɍ������� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@8��9���@�\�A�A�Γ��Q��i���B�N�U�j�@����Ɍ������� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@8��14���@���{�A�|�c�_���錾��� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@8��15���@�I��ُ̏����\�A�푈�I�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@8��16���@�X�^�[�����A�k�C���k����̌v����g���[�}���ɓ`���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@8��18���@�g���[�}���A�\�A�̗v�������� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@8��19���@�`�F�O�Y�ƃ��V���t�X�L�[�̒���c �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@8��20���@�\�A�R�A��V�E�n���r���E���t�E�g�т��� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@8��23���@���\�A���n��틦������@�X�^�[�����ɂ��ڑ����� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@8��26���@���{���A�u�֓��R���ʒ��j�փX�������v�ƁA �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���V���t�X�L�[������X���v���o �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@8�������`�@�\�A�̂ւ̌����{���̈ڑ��J�n �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@9��2���@�~�Y�[���͏�ŘA�����~�������ɒ���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@9��15���@�n�o���t�X�N�Łw���{�V���x�n�� 1946�i���a21�j�N�@12��8���@���g����P�D�u��v�ہv�����߂ցB�i�`�A�ҊJ�n�j[�P�P�O] ���V�x���A�}���֘A�n�}��

������̒n�}���o�T�͎��̕����̊����ł���B �����R���@�w�V�x���A�����}���̎��ԁ@���\������������̌��x�@�ʗ��Ё@2005�N �����ژ^

���ꎟ������ ����v��ďC�@�w�V�x���A�}���@���j�̗���̒��Łx�@������Ѓq���[�}���Ё@1997�N �|���S��ҁ@�w�펞���\���j�i��P�����j�@�����a16�N�����a20�N�x�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O���ȉ����Ǔ����ہ@1966�N ���{�ΊO��������������j���L�^�����ҁ@�w���I�I�[�����q�X�g���[�@�͂��܂Ő������،��x�@�ʗ��Ё@2006�N ���R��Y�Ғ��@�w�V�x���A�ɐ������l�X�������x�@�v���X�p�[���@2007�N �`�D�`�L���`�F���R�ҏW�@�w�V�x���A�}�����S�Җ���x�@���k�A�W�A�����Z���^�[�p���@��12���@���k��w���k�A�W�A�����Z���^�[�@2003�N �R���y���y�t���~���r �M. �N., �`�����~���{�y�u �B���u�~�~�����|�u�~�~���u �r �K���p���~���������{���} �K���p�u

(1945 - 1948�s�s.) : �P�����q�|�u�}�� �Q�p�x�}�u���u�~�y�� �y �S�����t���r���s�� �I�������|���x���r�p�~�y�� �K���p���~���������{ 2003 �s���t ����z�^�� ����@�w���̃V�x���A�}���L�f�́@��Y�̂Ȃ����䂭�x�@�����V���Ё@1991�N �����גj�@�w���̃V�x�����@�����גj���W�x�@�}�����[�@1984�N �����Õv�@�w�U��̃_���C�`�Ɍ��̃V�x���A�}���O�N�`�x�����V���o�ŊJ���ǁ@2004�N ��z�j�Y�@�w���V�A���Г��{�l�̋L�^�|�V�x���A�}������\�A�M�����܂Łx�@�@�@�@�@�@�������_�Ё@1994�N ����䐷�Y�@�w�V�x���A�뉺40�x�x�@�Z�@�o�ŎЁ@1993�N �ց@���l�@�w�lj��̓��X�@���̃V�x���A�}���L�x���|�ҁ@2001�N ������Y�@�w�Ɍ��̂����Ɂ|�V�x���A�ؗ��L�x�@��g���Ɂ@1991�N ������Y�@�w�����Ċ҂肵���̋L���x�@��g���㕶�Ɂ@2002�N ���@����@�w�}���L�@���Ă����̉��Ɂx�@�V���Ɂ@2007�N ����@���@�w�\�A�Q��ƃV�x���A�}���x�@���}�Ё@1985�N �R���Õv�@�w�V�x���A�}��1450���\�L���̃t�B�������Č�����x�@�f�W�v���@2007�N �����̑��Q�l������ ���c�d�v�@�w�V�x���A���Y�j�x�@�������_�Ё@1966�N �����R���@�w�V�x���A�����}���̎��ԁ@���\������������̌��x�@�ʗ��Ё@2005�N �������E�Óc���H�E�Љ��݂��q�E���_�e�ꑼ�@�w�\�A�ƌĂꂽ���ɐ����āxJICC�o�ŋǁ@1992�N �E�B���A���EF�E�j�����^��������@�w���|�V�x���A�}���x�@�����ʐM�Ё@1991�N �G���|�i�EL�E�J�^�\�m���^���{�䂤�q��@�w�V�x���A�ɉ˂��鋴�\�֓��Z�Y�S�}����ƂƂ��Ɂ\�x�@�P���Ё@1997�N �G���|�i�EL�E�J�^�\�m���^����v��Ė�@�w�֓��R���m�͂Ȃ��V�x���A�ɗ}�����ꂽ�̂��|�ă\���卑�̃p���[�Q�[���ɂ��ߌ��x�@�Љ�]�_�Ё@2004�N �吼�֎q�@�w�\�A�R�����B�ɐN���������|���{�R���q�E���������\�A���m�����x PHP�������@1990�N ��X���@�w�l������j3�@�X�^�[�����|�|�S�̋��l�x�@�u�k�Ё@1978�N �����z�q�@�w�푈�̘_���@���I�푈���瑾���m�푈�܂Łx�@�������[�@2005�N �T�R��v�@�w��R�⊯�X�^�[�����x�@���w�ف@2006�N �����M��@�w�N���u���v���o���Ă��Ȃ��x�@���Y�t�H�@2005�N �J���|�t�EV�^����������@�w�X�^�[�����̕ߗ������@�V�x���A�}���x�@�k�C���V���Ё@�@2001�N �O���C���E�M���^���c�����@�w�X�^�[���j�Y���x�@��g���X�@2004�N �����ȉ���Ǖҁ@�w���g���Ɖ���O�\�N�̕��݁x�@1978�N ���щp�v�@�w���{�̃A�W�A�N���x�@�R��o�ŎЁ@1998�N ��{���F�@�w�V�x���A���������I�|���Ԑl�@�I�J��O�Y�̋L�^�x�@�P���Ё@1998�N �V�n�v�}�@�w���̃V�x���A����x�@�V���Ё@1991�N ����L���@�w�x�c�����u�X�^�[���j�Y���̓����\���v��ǂށx�@�X���������Z���^�[�@�@�@1998�N �������O�@�w�V�x���A�E�O���W�A�}���L�l�|�u�ߗ��v�Ƃ��āA�u�}���ҁv�Ƃ��āx�@�ʗ��Ё@2005�N ���l�ĐL�v�@�w�\�A���}�����L�������Ɓx�@�u�k�Ё@2002�N �Z���Q�C�EI�E�N�Y�l�c�H�t�^���c���F��@�w�V�x���A�̓��{�l�ߗ������\���V�A�����猩�����[�Q���̋��Ǝ��\�x�@�W�p�Ё@1999�N ��㋭���}���j�Ҏ[�ψ���ҁ@�w��㋭���}���j�x�i��ꊪ�`�攪���j�@���a�F�O���Ɠ��ʊ���@2005�N �\���W�F�j�[�c�B���^�ؑ��_���@�w���e���Q���x�@�V���Ё@1974�N �\�A�ɂ�������{�l�ߗ��̐����̌����L�^�����Ғ��w�ߗ��̌��L�[�@����^���сx1992�N �c�����K�@�w�푈�ƍ߂̍\���@���{�R�͂Ȃ����Ԑl���E�����̂��x�@�匎���X�@2007�N �k���@���@�w�ォ��̊v���x�@��g���X�@2004�N �����`�j�ҁ@�w�\�ܔN�푈�ɔ鎑���W�@��\��W�@�ؗ��j�փX�����@�K���ځx�@�s��o�Ł@1989�N �����`�j�Ғ��@�w�����v���Y���@�V�x���A���{�V���x�@�s��o�Ł@1986�N ���R����@�w����E��펞�̃\�A�ɂ�����ߗ����Ɋւ���ŋ߂̌����x�@�u�k�C����w�X���������Z���^�[�V���[�Y�i81�j pp.38-55�v�@2002�N �����a�F�@�w�k���̓y����^�@����ꂽ�ܓx�̋@��x�@�V���Ё@2007�N �x�c���@�w�X�^�[���j�Y���̓����\���x�@��g���X�@1996�N ���J��B�@�w�Ó��|�X�^�[�����A�g���[�}���Ɠ��{�~���x�@�������_�V�Ё@2006�N �`��F�@�w���{�l�ߗ��@�����]����V�x���A�}���܂Łx�i��E���j�@�����[�@1998�N ���J�j�Y�@�w�����O��̓��\�����𗬁\1954-61�N�A�{���V���C�E�o���G�Ɖ̕���\�x�@�u�v�z�v�@��987�@��g���X�@2006�N �x�]���Y�@�w�V�x���A�}���|���ܖ������́x�@�u���[���V�A�u�b�N���b�g�@��25�v�@�@�@���m���X�@2003�N �O����N�@�w�풆�p��W�x�@��g���X�@1985�N ��c�d��@�w�V�x���A�}���x�@�u�k�Ё@1986�N �X�{�ǒj�@�w�\�r�G�g�ƃ��V�A�x�@�u�k�Ё@1989�N ���C�E���h���F�[�W�F�t�^�C��K�j��@�w�X�^�[�����Ɠ��{�x�@����v���V�Ё@2007�N ���V�A�j������Ғ��@�w���I200�N�|�����V�A�Ƃ̌𗬎j�x�@�ʗ��Ё@1993�N ��ΑחY�@�w�V�x���A�ߗ����e���x�@�T�C�}���o�ʼn�@1979�N�@ �E�|���p�����u�r���{�y�z �@. �B., �B���u�~�~�����|�u�~�~���u �y �y�~���u���~�y�����r�p�~�~���u �y�����p�~���� �r �R�R�R�Q �M�u�w�t���~�p�����t�~���z

�y���������y���u���{�y�z �w���|�~�p�| �� 17, 2002 �s���t �S�������{�y�z �L. �I�����y��

�R���p�|�y�~ �O������ ���p���p�{���u���y�����y�{�y -

�O���}�����|�y���� �{���|���� �R���p�|�y�~�p (������. 624-647) �M�����{�r�p �P�����s���u���� 1989 �s���t �@ �@ |