|

���낵����� ��16�����̂V �Q�O�O�X�N12��10�� |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

�N���X�m�����X�N�̉|�{���g �\�_�c�B�[�V�F�����m�̘_���Ƃ��̔��������Ɋ�Â��ā[ �s �� �� �� |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

�͂��߂ɁF�|�{���g�u�V�x���A���L�v�̋� �@�|�{���g�́u�V�x���A���L�v�́A�N���X�m�����X�N�؍ݒ���8��20���`22���̎O���Ԃ̋L�����ɂȂ��Ă���B�Ƃ���ŁA�u���낵��� ���v�i��15���j�ɁA���V�A�A�M��w�����̃E���W�[�~���E�O���S�[���F���B�b�`�E�_�c�B�[�V�F���i�B�|�p�t�y�}�y�� �C���y�s�������u�r�y�� �D�p�������u�~�j���m���g�^�~���}������ �S�p���p�{�y �r �K���p���~���������{�u�i�N���X�m�����X�N�̉|�{���g�j�v�i�P�j�Ƃ����_������e���Ă����邪�A���̘_�����u�V�x���A���L�v�̋̎O���ԂɊւ�鋻���[�����̂ł���B �@�{�e�́A�_�c�B�|�V�F�����m�̏�L�_������{��ĉ��߂ďЉ��ƂƂ��ɁA���m�̊֘A�_������є��m�����@���ꂽ���V�A���̌������Ȃǂ��Љ�A�����āA�u�V�x���A���L�v�̎O���Ԃɂ�����|�{���g�̍s�������������Č����ē��L�̋߂悤�Ƃ�����̂ł���B �@�|�{���g�̃��j�[�N�Ȑ��U�ɂ��ẮA���V��w�|�{���g�x�i1960�N�j�i�Q�j��䍕�푾�Y�w�|�{���g�`�x�i1968�N�j�i�R�j���n�߂Ƃ��ē`�L��_�W�A�����Ȃǂ�����������A�܂��A�ŋ��ɂ��Ȃ��čJ�Ԃɂ͂悭�m���Ă���B�����A��ʓI�ǎ҂��|�{���g�ɂ��Ē��ړI�ɒm�肽���Ǝv���Ă��A���p�ł��鎑���͈ӊO�ɏ��Ȃ��B���V�ꎁ�̒����́A�|�{���g�̎�L�⏑�ȂȂǂ���̈��p���L�x�ł���A���ɁA1988�N�ɕ��ɔ��i�S�j�Ƃ��ďo�ł���Ă���́A��ʓI�ǎ҂��|�{���g�̂��Ƃ�m�邽�߂̋M�d�ȏ�ɂȂ��Ă���i�䍕�푾�Y�w�|�{���g�`�x�̂ق��͋H�Q�{�ɂȂ��Ă���j�B�|�{���g���g�̎�ɂȂ���̂Ƃ��ẮA���a10�N��Ɋ��s���ꂽ�|�{���g�w�����������L�x�i�u�n�����L�v���܂߁j�����邪�A�ő��ɖڂɂ��邱�Ƃ��ł��Ȃ����̂ł���A��◘�p���₷�������Ƃ��ẮA�Ȃ��炭�A���V��ҁw���� �|�{���g�x�i�T�j���炢�����Ȃ������ƌ�����B2003�N���s�̉|�{���[�ҁw�|�{���g�����J���ȏW�x�i�U�j�͗��p���₷�������͈̔͂��L������̂ł��邪�A��2008�N�A�|�{���g�v��S�N���L�O���āA�|�{�́u�V�x�������L�v�Ɓu�n�����L�v����ю�̏��Ȃ����킹���w�|�{���g �V�x���A���L�x�i�V�j�����s����āA���肪�������ƂɁA���鎞���̉|�{���g�Ɉ�ʓI�ǎ҂����ړI�ɐG��邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B �u�V�x���A���L�v�i���̓V�x�����Ə�����Ă��邪�A���ɔł̕\�L�ɏ]���V�x���A�Ə����j�́A����܂Ŏl�N�]�ɋy�Ԓ��������S�����g�Ƃ��Ă̐E���I���ăV�x���A�o�R�ŋA�������ۂɋL���ꂽ���{�l���̃V�x���A���f���s�̃h�L�������g�ł���Ƃ����Ӌ`��L���Ă��邪�A���ꂾ���łȂ��A�����̃��V�A�E�V�x���A�n���̊ώ@�L�^�Ƃ��Ă��M�d�Ȃ��̂ł���B�i�|�{���g���u�V�x���A���L�v�����������R�ɂ��ẮA�{�e�̍Ō�̂Ƃ���ŏ����l���Ă݂�B�j �|�{�̃V�x���A���f���s�́A1878�N�i����11�N�j7��26���ɃT���N�g�E�y�e���u���O���o���A���N9��29���E���W�I�X�g�N�ɓ�������Ƃ���������66���Ԃ̗��s�ł������B�D�Ԃ�D�D�����p�������A8��3������9��11���܂ł́i�y���~����X���`�F���X�N�i�W�j�Ɏ���j������40���Ԃ͔n�Ԃɂ�闷�ł���B���̗��͂��Ȃ�̋��s�R�ŁA�����Ζ��O���Ĕn�Ԃ𑖂点�Ă���B���s�R�ɂ��߂����A�|�{�́A���̗��̊ԁA�قږ����A�����������܂��܂Ȃ��Ƃ��ׂ����L�^���Ă����B�{���ʂŕM�܂߂ȉ|�{�́A�x����A�Q�̎��Ԃ��ɂ��݁A���������̊ό������ނ����肵�ċL�^�������Ă���̂ł���B �Ƃ��낪�A�����ɂȂ����u�V�x���A���L�v�ɂ́A�ǂ������킯���A�N���X�m�����X�N�؍ݒ���8��20���`22���̎O���Ԃ̋L���������Ă���B�܂��A�E���W�I�X�g�N�ɒ����O���i9��28���j�̒Z���L�q���Ō�Ƃ��ďI����Ă���A���{�ɋ߂��ďd�v�ȃE���W�I�X�g�N�ɂ��Ă̋L�q���Ȃ��B ��҂́A9��28������E���W�I�X�g�N�ɒ���9��29���܂ŁA����сA���ꂩ��10��2���ɃE���W�I�X�g�N����D�ŋA�����邱�ƂɂȂ�܂ł̑������ܓ��Ԃɂ�����|�{���g�̍s���ɂ��ẮA�|�{���g�̂��q���|�{�t�V���������肵�ĕ⑫���Ă����邪�A�O���Ԃ��؍݂��Ă����E���W�I�X�g�N�ɂ�����ώ@�E�����̋L�����Ȃ��͕̂s�v�c�ł���B�|�{���g�́A���얋�{����ɂ͊C�R�����ق��o�����A�����͊C�R�����ɔC������ă��V�A�ɕ����Ă����̂ł���A�C�R�ɂ͐[�������������B�E���W�I�X�g�N�́A�R���I�ɂ̓��V�A�C�R�̋ɓ��̏d�v�ȋ��_�ɂȂ�������̂�����A�|�{�����R�傫�ȊS�������Ă����Ǝv����̂ł��邪�A�E���W�I�X�g�N�ɂ��ċL�^�������L�͎c���Ă��Ȃ��B�i���{��F�l�ɂ́A���炩�̕����Ă����ł��낤�Ǝv����.....�B�j �O�҂̃N���X�m�����X�N�؍ݒ���8��20�`22���̓��L�������Ă���Ƃ����_�ɂ��Ăł��邪�A���̎O���Ԃɉ|�{���������Ă������Ƃ������Ƃ́A8��19���̓��L���琄���ł���B�N���X�m�����X�N�ߕӂ̉��n�ɂ���u�����v�i�����̎��j�̎��@�ɏo�����Ă����̂ł���B���̍����̎��́A�G�j�Z�C�͂�k�������Ȃ艜�n�̂ق��ɂ���A�����Ǝ��@�ɐ��������邱�Ƃ��\�z����Ă����B�������A��̓I�ɂǂ��֍s�����̂��A�ǂ����čs���C�ɂȂ����̂��A�܂��A�����ςĂ����̂��Ȃǂ̂��Ƃ́A�L���������Ă��邩��S��������Ȃ��̂ł���B �|�{���g���Ȋw�Z�p�����łȂ��z�H�Ƃɂ��[�����w�ƊS�������Ă���A���V�A���C���O�ɍ��c�����̂��ƂŖk�C���J��g�Ƃ��ē����Ă������A�Y�B����z�Ȃǂ̒T�������͓I�ɍs�Ȃ��Ă������Ƃ͂悭�m���Ă���B�����A�����ΐQ��Ԃ��ɂ��ݖ��O���Ĕn�Ԃ𑖂点��Ƃ����}�����̃V�x���A���s�����Ă���̂ɁA���������Ă��N���X�m�����X�N���n�ɂ����鍻���̍̎�̗l�q�����@�������Ǝv���悤�ɂȂ������@�͉��ł������̂ł��낤���B�܂��A��̓I�ɂǂ������@���A�����ςĂǂ��������̂ł��낤���B �M�d�Ȏ��Ԃ������Ă킴�킴���n�֎��@���ɍs�����Ƃ����̂ɁA�M�܂߂ȉ|�{���S�������L�^�������c���Ȃ������Ƃ������Ƃ͍l�����Ȃ��B������������A���̂Ƃ��A�|�{�́A�u�V�x���A���L�v�̊�ƂȂ��Ă���召��̎蒟�̂�����ł��Ȃ��ʎ��ɓ��L�������Ă����̂����A���ꂪ�������Ă��܂����̂ł��낤���B����Ƃ��A��͂�A���炩�̎���ʼn��������Ȃ������̂ł��낤���B�Ƃ�����A�킴�킴���ԂƘJ�͂��₵�ĎR�x�n�т̉��n�܂Ŏ��@�ɍs�����Ƃ����̂ɁA�N���X�m�����X�N�ł̎O���Ԃ̓��L���ɂȂ��Ă���̂͑S���c�O�Ȃ��Ƃł���B�i�{�e���\�̑O�ɁA�|�{���g�̂��Ƃ���������Ă����钆����a�搶�ɑ��e���݂Ă����������Ƃ��ł������A�����搶����̏��Ɉ˂�A�u8��20�A21�A22���̋́A�����A�ʂ̒��ʂɋL���������߂Ǝv���܂����A���ꂪ�o�Ă��Ȃ��v���A�u�|�{�Ƃ̕��X�ƂƂ��ǂ����ڂɂ������Ă��܂����A���L�W�͐k�Ќ�ɔ������ꂽ�召�̃m�[�g�ȊO�ɁA�����R�ł��v�Ƃ̂��Ƃł������i�X�j�B��͂�A�L����F�߂����Ђ����������悤�ł���B�j ����Ȃ��Ƃ��v���Ă����Ƃ��ɁA�_�c�B�[�V�F�����m�́u�N���X�m�����X�N�̉|�{���g�v�Ƃ������V�A��̘_����ǂދ@��������B�ǂ�ł݂�ƁA�|�{���g�u�V�x���A���L�v�̃N���X�m�����X�N�ɂ�����̎O���ԂɊW���邱�Ƃ�������Ă���ł͂Ȃ����i!!�j�B�������A���V�A���ɉ��炩�̋L�^�������c���Ă���A�������ɂ��ď�����Ă��邱�Ƃ����������B �����ŁA���V�A��̂܂܂ɂ��Ă����Ăܑ͖̂Ȃ�����A���{��ɖĉ��߂āu���v�ɍڂ��Ă����������Ǝv���ĖM�n�߂��B�����ɂ��낢��Ƃ���ɒm�肽�����Ƃ��o�Ă����B�L�q�ɑ����̋^������������A���������V�A���̎������ǂ��������̂Ȃ̂��m�肽���Ȃ����B�����ŁA������̂��Љ�ɂ��M�҂̃_�c�B�[�V�F�����m�ɂ������̎���𑗂������A���m�͂Ă��˂��ɂ����������������B���V�A���ɂ��錴����������ǂ�ł݂����Ƃ��肢�����Ƃ���A���炭���Ă���ł��邪�A�_���̍����ƂȂ��Ă��鎑�����܂ߎO�̎����̎ʐ^�������Ă�������A�菑�������̓�ɂ��ẮA���ネ�V�A��ɉ�ǂ������̂������肭���������B�������āA�_�c�B�[�V�F�����m�̂��A�ŁA���m�̘_������є��m�����o������������ɂ���A�L�^�ɋ�����N���X�m�����X�N�؍ݒ��̉|�{���g�̗l�q�������͂����������Ƃ��ł���悤�ɂȂ����̂ł���B �{�e�ł́A�i�T�j�悸�A�_�c�B�[�V�F�����m�������ꂽ�_�������Љ�A�i�U�j���ɁA�_���̊�ƂȂ��Ă���A�_�c�B�[�V�F�����m���N���X�m�����X�N�Ŕ��@����������V���L���Ȃǂ̎����i����ѕM�҂��C���^�[�l�b�g�Ō������֘A�����j���Љ��B�����āA�i�V�j�����̘_���Ǝ����Ɋ�Â��A�N���X�m�����X�N�ɂ�����̎O���Ԃɂ�����|�{���g�̍s�������������A�i�W�j�Ō�ɁA�O������₵�ĉ��n�̍����̎������@���悤�Ǝv�����������@���͂����݈�Ă�����w�i��|�{���g�̊S�̂�����ɂ��ď����l���Ă݂����Ǝv���B �u�͂��߂Ɂv�̒��F �i�P�j�D�p�������u�~ �B�|�p�t�y�}�y�� �C���y�s�������u�r�y��: �^�~���}������ �S�p�{���p�{�y �r �K���p���~���������{�u, ���m������w�u���낵���v���@��15���A2008�N10��10�����s�Ap.92-94�B�������́A�C���^�[�l�b�g�œǂނ��Ƃ��ł���Fhttp://www.for.aichi-pu.ac.jp/~kshiro/orosia.html �i�Q�j���V�꒘�w�|�{���g

�������{�̉B�ꂽ��b�x���a35�N�A�������_�� �i�R�j�䍕�푾�Y�w�|�{���g�`�x1968�N�A�݂���[ �i�S�j���V�꒘�w�|�{���g�x���a63�N�A�������� �i�T�j���V����w���� ���V��x���a44�N�A�V�l�������� �i�U�j�|�{���[�ҁw�|�{���g�����J���ȏW�x2003�N�A�V�l�������� �i�V�j�u�k�Еҁw�|�{���g

�V�x���A���L�x2008�N�A�u�k�Њw�p���� �i�W�j�X���`�F���X�N�i�R��e���u�~���{, Sretensk�j�́A�U�o�C�J���n���ɑ����A�A���[���͎x���̃V���J��E�݂Ɉʒu���鏬�s�s�i�l����8000�l�A1926�N�Ɂu�s�v�ƂȂ����j�ł��邪�A���Ă̓X�g���`�F���X�N�i�R����e���u�~���{, Stretensk�j�Ƃ��Ă�Ă����B�|�{���g�̓��L�ł̓X�g���`�F���X�N�Ƃ��X�g���`���X�N�Ƃ��L����Ă���B �i�X�j2009�N10��16���t�������10��18���t���́A������a�搶����{�e���M�҂ւ�e-���[���ɂ��B �T. �B.�C.�_�c�B�[�V�F�����m�̂Q�_�� �@�悸�A�����j�N�������ҏW���ꂽ�u���낵��� ���v�i��15���j�Ɍf�ڂ��ꂽ�B.�C.�_�c�B�[�V�F�����m�́u�N���X�m�����X�N�̉|�{���g�v�i�P�j�Ƃ����_����M�Ă��Љ��B �`���ɁA���m�ɂ��ĉ������������̂悤�ȏЉ������Ă����i�Q�j�B

����ɏЉ���d�˂�A�_�c�B�[�V�F�����m�́A���ɘI���𗬎j�ɂ��Ă̐��Ƃł���A2008�N�ɂ́A���N�̂��������܂Ƃ߂��w17-20���I�ɂ�����V�x���A�̒����l�����F�ڏZ�Ə����̏����x�i�R�j�Ƃ�����̑咘���o����Ă���B�N���X�m�����X�N�ݏZ�̔��m�́A�u�N���X�m�����X�N�n���s�������ۊǏ�(�@�@�@�K�K)�v���̑��̋@�ւŘI���𗬂Ɋւ��鏔�����{����Ă����鎞�ɉ|�{���g�Ɋւ���s�������Ȃǂ���������A�����������ɂ��ĉ|�{���g�Ɋւ��邱�Ƃ������ꂽ�킯�ł���B�Ȃ����m�́A�|�{���g�Ƃ̊ւ�肾���łȂ��A�Ђ낭�A�V�x���A�ɂ�������{�l�����ƃ��V�A�Ƃ̊W�ɂ��Ă����������Ȃǂ��ӂ܂��Č�������Ă������i�S�j�B �@�|�{���g�𒆐S�ɐ������i�P�j�u�N���X�m�����X�N�̉|�{���g�v(2008)�ȊO�ɂ��A�_�c�B�[�V�F�����m���|�{�ɂ��ĐG����Ă���_���������B�i�Q�j�u�V�x���A�̓��{�l�����v(2001)�i�T�j����сi�R�j�u18���I����20���I�O���ɂ�����V�x���A�̓��{�l�����\�\�����W�̗��j����v(2009)�i�U�j�ł���B�i�R�j�̘_���ɂ�����|�{���g�Ɋւ���L�q�́A�i�P�j���i�Q�j�̘_���ɏ�����Ă��邱�Ƃƕς��Ȃ�����A�i�R�j�����O���āi�P�j�i�Q�j�̘_����M�Ď��ɏЉ��B �Ȃ��A���t�i�N�����j�ɂ��Ăł��邪�A�Â�����̃��V�A�ꎑ���ł̓����E�X��Ɋ�Â����̂��p�����Ă��邪�A���̂܂܋L�����͕̂s�ւł��邩��A�{�e�ɂ����ẮA���t�i�N�����j�͂��ׂāA��ʂɗp�����Ă����O���S���I���̓��t�i�N�����j�Ɋ���ē��ꂵ�Ă���B �T(�P) �u�N���X�m�����X�N�̉|�{���g�v �@���߂ɁA�_�c�B�[�V�F�����m���u���낵��� ���v�i��15���j�ɔ��\���ꂽ�u�N���X�m�����X�N�̉|�{���g�v�Ƃ����_���̖M������ɏЉ��B

�k����l��L�̘_���ɂ��Ď�̉�������ɋL�������B�i�Ȃ��A�����ɂ͎ʐ^����t�t����Ă��邪�A�����ɂ��Ẳ���͎��y�[�W�Q�ƁB�j �u�V�x���A���L�v8��18���̋L�����炤��������悤�ɁA�|�{���g�́A�u�J���X�m�����X�N�{�v�́u�|���V���[�X�e���k�I�����_���politiemeester�x�@�����l�v�ƋL����Ă���u�N���X�m�����X�N�Nj�x�@�����v�t�H���E�L�����Q���x���O�i������ł́u�C�X�v���E�H�j�J���k���V�A����y�������p�r�~�y�{�S�x�@�����l�v�N�����Q���x���N�Ƃ��L�����l�j�̏o�}���������A���̏����Ɗ��k���邤���ɉ|�{�́A�x�O�̉��n�ɂ��鈽�鍻���̌@������@���Ă݂����Ǝv���悤�ɂȂ����B�N���X�m�����X�N�ɂ����ĉ|�{���g�̌x���ڑ҂�S�����A���n�̍����̎��̎��@�̎�z�⏀�����������̐l���́A��L�_���`���Ɉ��p���ꂽ�����������u�N���X�m�����X�N�Nj�x�@�����v�i�t�H���E�j�N�����Q���x���N�ł��낤�B���̕��@���ꂽ�_�c�B�[�V�F�����m�̂��ւ�Ɉ˂�A���̕��̏������́u�K�|�y�~�s�u�~�q...�v�Ɠǂ߂������ł��邩��A�܂��ԈႢ�͂Ȃ��B ���̃N�����Q���x���N���Ɋ�Â��A�|�{���g�����@�����̂́A�|�����[�m�t�i�W�j�Ƃ����l���o�c���鍻���̎�ꂾ�����B�|�����[�m�t�́A�|�{�̓��L�i8��19���j�o�����Ɂu�v�����m�t���͎��������(��)�Ős�����A���Ɉ�l���������̂���č����̏ꏊ���J�̂���Ɏ����v�i�X�j�ƋL����Ă���v�����m�t�Ɠ���l���ł��낤�B�|�{�́A���̃|�����[�m�t���L���g�D�����[�t�E�X�r�`�[�`�F���k�O���l�l�̎��Ƃ��������̎��ցA�N�����Q���x���N�������p�ӂ����M�ŃG�j�Z�C�͂�k�s���Ď��@���ɍs�����̂ł���B �����̎����̐ݔ��ɂ��ă|�����[�m�t�͐i��Łu�閧�v�𖾂����Ă��ꂽ�悤�ł��邪�A�|�{�ɂ́u�ȒP�������p���̍����v���̂ł���v��ꂽ�炵���B��i9��10���j�ɉ|�{���u�[�`���X�N��ʂ����Ƃ��A�u�l���`���X�N�̋����u�[�`���v�����L���鍻���̎������@������̋A�蓹�ɕʂ̍����̎��ɂ���������Ă��邪�A�����̐ݔ����܂��u������⑽�����ȂĐ��Ԃɂē����v���̂ł���A�u�G�j�Z�C�ɂČ�����d�|���ɋς��B����߂ăV���v���Ȃ�v�i�P�O�j�Ɖ|�{�͓��L�ɏ����Ă���B���̂��Ƃ��琄�@����ɁA�|�����[�m�t�̍����̎��̐���ݔ����܂����͂ɐ��Ԃ𗘗p������̂������̂ł��낤�Ǝv����i���̓_�ɂ��ẮA��ɉ��߂ďq�ׂ����j�B �@�|�{���ʉ߂����e�n�̍s���S���҂�́A��������̌P�߂Ɋ�Â��A��s�̈��S�̊m�ۂƗ��s�̕ւ�}��C�����Ă������A�C�����ʂ������S���҂́A�F�A�N�����Q���x���N�x�@�������������悤�ȕ�������ɒ�o���Ă����ł��낤�B�����ł���A���炭�A�|�{�炪�ʉ߂����V�x���A�e�n�ɂ������悤�ȕ����c����Ă���ł��낤�B�|�{���g��A���邢�͂��̌���|�{�ɕ���ăV�x���A�𗷍s�������{�l�����ɂ��āA���V�A�����ǂ��L�^���A�ǂ��v���Ă����̂��A���ׂĂ݂�̂��������낢�����m��Ȃ��B �@���āA�u���낵��� ���v�Ɍf�ڂ��ꂽ�_�c�B�[�V�F���_���̕����ɂ́A���������́A�̎�

�@�����ꖇ�́A�E�Ɍf�ڂ��镽�����Ă̏Z���̎ʐ^�ł���B���̎ʐ^�ɂ��āu���낵���

���v�i��15���j�ɂ́A�u�_�c�B�[�V�F���Ƃ̃_�[�`���A1878�N�ɉ|�{���g���h�����Ă����v�Ɛ�������Ă���B�_�c�B�[�V�F�����m�ɖ₢���킹���Ƃ���A���́u�Â��c�ɉƁv�́A�|�{���I�t�V�����J����K�ꂽ���납��G�j�Z�C�͔Ȃɂ��������̂ŁA�u�|�{���܂��������̉Ƃɔ��܂������Z�͑傫���v�Ƃ̂��Ƃł���B�܂��A���̉Ƃ́A���݁A�_�c�B�|�V�F�����m�̂����e���_�[�`���Ƃ��ė��p����Ă�����B�i�P�Q�j �@ ���āA���̃_�c�B�[�V�F�����m�̘_���́u�G�b�Z�[���̘_���v�ł����āA�L�q�̘_���ƂȂ�o�T���S��������Ă��Ȃ��B�������A�_���`���̈��p������A�{�_���̋L�q�����V�A���ɂ��鉽�炩�̋L�^�i���N�����Q���x���N�����̕��j�Ɋ�Â����̂ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B���̕����ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��邩�͂悭������Ȃ��̂Ń_�c�B�[�V�F�����m�ɖ₢���킹���Ƃ���A���m��������ꂽ�Õ����̂����̕����ł��邱�ƂƂ������Ƃł������B�����āA���炭���ĕ��̎ʐ^�Ɖ�ǂ����S���Ƃ𑗂��Ă����������i���̕��ɂ��ẮA���߂ŏЉ��j�B ���m�̂��́u�G�b�Z�[���́v�_���́A�T����������Ă��Ȃ������łȂ��A�K���������m�Ƃ͌����Ȃ��L�q���܂܂�Ă���B���m���Ɍ������̋L�q�́A���m���Q�l�ɂ��ꂽ�����̂����ł����āA���m�̐ӔC�ł͂Ȃ��Ǝv����̂ŁA�����Ő����Ă��������Ǝv���B�i���m�͓��{���������Ȃ����A�w�V�x���A���L�x�����V�A����͏o�Ă��Ȃ�����A�u�V�x���A���L�v�{���͓ǂ܂�Ă��Ȃ��ł��낤�Ǝv����B���������āA�{�_���́A���̃��V�A�l�����҂Ȃǂ̘_�����Q�Ƃ��ď����ꂽ����������Ɛ��@�ł��邪�A���̎Q�Ƃ����_���Ɏ���m���Ɍ�����L�q���������̂��Ǝv����B�j ���Ƃ��A�|�{���g�̃V�x���A���s�́A�u�剪�����Y����������@����āv�O�l�łȂ��ꂽ���̂悤�ɏ�����Ă���̂ł��邪�A���ۂɂ́A����ɊO���Ȃ����L���s�앶�g�i�ʖ��|��S�����j�����s���Ă���B���L��ǂ߂A���̂��Ƃ͕�����B���炭�́A���V���w�|�{���g�x����Ƃ��鉽�炩�̃��V�A�ꕶ��������̂ł��낤���A���V��̒����ɂ͂�����Ƃ�����L���������̂ł���B���V��w�|�{���g�x�́A�|�{���V�x���A���f������ɓ������āu�ނ̂ق��ɂ̓y�e���u���O�œ����������Ă����剪�����Y�Ɨ��w�������@��̓�l�v�����Ə��������A�u���H�͂��������A�܂��������ꂸ�ʉ��͂������A���̒�����s�O�l�̓^�����^�X�A���Ȃ킿�A���V�A���L�̔��L�W���s�n�Ԃɏ��A�͂���������ăV�x���������f���A��s���d�˂����Ƃ������ł������v�i�P�R�j�ƂÂ��Ă�����B�����A�|�{���g�炪�u��s�O�l�v�ŗ����Ă������̂悤�ɏ������̂́A���V�ꎁ�̏����Ȍ�L�ł���A��L�ł��邱�Ƃ́A���V�ꎁ���g�A���̂�����ŁA����Ɂu�s�앶�g�v�����������]�X�Ƃ����|�{�̓��L����̋L���𑽂����p����Ă����邱�Ƃ���������ł���B���́A��s�́A�s����܂ށu�l�l�v�������̂ł���B����������L�����肵�ď����ꂽ���V�A��_���Ɋ�Â��āA�_�c�B�[�V�F�����m����s���O�l�ł��邩�̂悤�ɏ����o���Ă��܂����Ǝv����B �܂��A�|�{������{�����@�̗��ĂɎQ���������̂悤�ɏ�����Ă��邪�A�|�{�́A���ۂɂ͌��@����ɂ͊ւ�炸�A�ނ���������Ȃǂ̊O�������ɏ]���������Ă����B����ɁA�|�{�͋A����A���܂��܂ȑ�b�E���C���Ď����I�ȍs���ӔC�҂Ƃ��Ċ������A���̌o���͎��ɑ��ʂɂ킽����̂ł����āA���m���܂Ƃ߂��Ă���قǒP���Ȃ��̂ł͂Ȃ��B �������Ȃ���A�G���c�B���哝�̂Ƒ�����b���{�����Y�Ƃ̉�k���A�����N���X�m�����X�N�̍x�O�łȂ��ꂽ�Ƃ����̂́A�_�c�B�[�V�F�����m��������Ă���悤�ɁA�m���ɁA�|�{���g�ɂ��ւ��悭�ł����G�s�\�[�h�ł���B 1997�N�i����9�N�j11��1��(�y)�`2��(��)�A������b���{�����Y�̓��V�A�������K�₵�A���V�A�哝�̃{���X�E�G���c�B���ƃN���X�m�����X�N�ʼn�k�����B11��1���A���{�́A�N���X�m�����X�N��`����N���X�m�����X�N�x�O�̃G�j�Z�C�͔Ȃɂ���哝�̏h�ɂɓ����B�����ɁA�G�j�Z�C�͂ɕ����ׂ��D��ŗ��҂͌�����k�������B���̌�A��������ɒ��H��������ނ�������肵�ĉ߂������B�����̒��A���{�ƃG���c�B���́A�Ƃ��ɗΖL���ȏh�ɓ����U���B���{�́A���H��A���{�l��n�ɕ�Q���A���V�A������m�̔�ɂ����Ԃ��Ă���A���߂��ɂ��킽�������A�������i�P�S�j�B ���{�����Y���h�������̂́A�G�j�Z�C�͔Ȃ̕ʑ��n�\�X�k�B�ɂ���哝�̏h�ɂł��������A�\�X�k�B�́A���ĉ|�{���g���h�������I�t�V�����J���i�G�j�Z�C�͉E�݁j���炠�܂�u�����Ă͂��Ȃ��Ί݁i���݁j�Ɉʒu���Ă���B�|�{���g������������Ɠ��L�ɏ����Ă���E�X�y���X�L�[�C���@�̓\�X�k�B�ɂ������B���{�ƃG���c�B����������k���s�Ȃ����D�́A�\�X�k�B����I�t�V�����J�̂ق��֑k�s���Ă����炵�����A�\�X�k�B���I�t�V�����J���A���ẮA�������N���X�m�����X�N�s�x�O�̃G�j�Z�C�݂͊Ɉʒu���Ă��������������̂ł���A�|�{�̗��Ɗւ��̂���y�n�������̂ł���B �T(�Q)�u�V�x���A�̓��{�l�����v�i�����j �_�c�B�[�V�F�����m�́A�|�{�̂��Ƃ����łȂ��A�V�x���A�Ɠ��{�l�Ƃ̊ւ��Ƃ����L�����_���畨�����Ă����邱�Ƃ́A��ɏЉ���Ƃ���ł���B���m��2001�N�ɔ��\���ꂽ�u�V�x���A�̓��{�l�����v�Ƃ����_���ɂ��|�{�ɐG��镔��������̂ŁA���̕��������ɏЉ��B

��ő����Ă���������������ǂ�ŕ����������Ƃ����A�ȏ�̘_���́A�N�����Q���x���N�����ӂ܂����u�N���X�m�����X�N�̉|�{���g�v�Ƃ͈قȂ��āA��Ɂu�V�x���A�v�V���̋L���Ɋ�Â��ď�����Ă���悤�ł���B�����ŁA���߂ł́A�M�d�ȃN�����Q���x���N�����Љ��ƂƂ��ɁA�u�V�x���A�v�V���̋L�����Љ��B�܂��A�|�{���g�̂��ƂɊ֘A���郍�V�A�ꎑ�������ɂ���������̂ŁA�����������Ď��߂ŏЉ��B �T�̒��F �i�P�j�D�p�������u�~

�B�|�p�t�y�}�y�� �C���y�s�������u�r�y��: �^�~���}������ �S�p�{���p�{�y �r

�K���p���~���������{�u, ���m������w�u���낵���v���@��15���A2008�N10��10�����s�Ap.92-94�B �i�Q�j��f�u���낵��� ���v��15���A��.92�B �i�R�j�D�p�������u�~ �B�|�p�t�y�}�y�� �C���y�s�������u�r�y��: �K�y���p�z����

�r �R�y�q�y���y �r XVII-XX �r�r.: �������q�|�u�}��

�}�y�s���p���y�y �y �p�t�p�����p���y�y. �M���~���s���p���y��. �R�y�q�y�����{�y�z ���u�t�u���p�|���~���z ���~�y�r�u�����y���u��, 2008. �i�S�j���̒��i�T)�i�U�j���Q�ƁB �i�T�j�D�p�������u�~ �B�|�p�t�y�}�y�� �C���y�s�������u�r�y��: �`�����~���� �r �R�y�q�y���y, «�`�����~�y�� ���u�s���t�~��»

2001 ��1, ������.2-3. �i�U�j�D�p�������u�~ �B�|�p�t�y�}�y�� �C���y�s�������u�r�y��: �`�����~���� �r �R�y�q�y���y �r X�[-���u���r���z �����|���r�y�~�u XX �r�r.: �y�x

�y���������y�y ���������{��-�������~���{�y�� �����~�����u�~�y�z. 2009. �i�V�j���i�P�j�Q�ƁB �i�W�j�_�c�B�[�V�F�����m�̒����ɂ��A�|�����[�m�t�̏ڂ��������́A�C�����E�p�[�������B�b�`�E�|�����[�m�t�I�r�p�~ �P�p�r�|���r�y�� �P���|�����~���r �ł���Ƃ������Ƃł���B �i�X�j�u�k�Еҁw�|�{���g �V�x���A���L�x�i�u�k�Њw�p���Ɂj2008�N�Ap.85 �i�P�O�j�w�|�{���g �V�x���A���L�xp.133�B �i�P�P�jhttp://www.fishup.ru/files/87/65/14/lg_2153461_PIC_0500_1.jpg �i�P�Q�j�u���낵��� ���v��15���A��.94�Q�ƁB�_�c�B�[�V�F�����m�́A�u�|�{���܂��������̉Ƃɔ��܂������Z�͑傫���v�Ə�����Ă��邪�A�ɂ킩�ɐM���������悤�Ɏv����B�Ȃ����ƌ����ƁA�{���ɂ͈��p���Ȃ��������A���m�́u�Ȃ��Ȃ�A���̂悤�ȉ͔Ȃ̉Ƃɏh�������Ɖ�z�^�i�}�u�}���p�����j�Ɍ����Ă��邩��ł���v�Ə�����Ă���̂ł��邪�A���́u��z�^�v�Ƃ́u�V�x���A���L�v�̂��Ƃł��낤�Ǝv�킴������Ȃ����A���̂悤�ȋL���͓��L�ɂ͑S���Ȃ�����ł���B���������I�t�V�����J�֍s�����Ƃ������Ƃ�������Ă��Ȃ��̂ł���B�������A������������|�{�炪���܂����\�����Ȃ��Ƃ͒f���ł��Ȃ�����A���m������ꂽ�܂܂ɖ{���ł͏����Ă������B �i�P�R�j���V��w�|�{���g�x�i�������ɔŁjp.501-502�B �i�P�S�j���{�����Y�̃N���X�m�����X�N�K�⎞�̓�����G���c�B���Ƃ̉�k���e�Ȃǂ̌����L�^�ɂ��ẮA�O���Ȃ̎��̋L�^���Q�ƁB http://www.mofa.go.jp/Mofaj/kaidan/kiroku/s_hashi/arc_97/russia97/index.html �i�P�T�j���i�T�j�Q�ƁB �U�D�_�c�B�[�V�F�����m�����@�����������Ɗ֘A���� �U(1) �|�{���g�Ɋւ���N�����Q���x���N�x�@�����̕� �_�c�B�[�V�F�����m�́u�N���X�m�����X�N�̉|�{���g�v�ɂ����Ē��ڂ��ׂ����Ƃ́A�|�{�̌x��Ɛڑ҂�S�����A�����̎��̎��@���ē������N�����Q���x���N�x�@�����̕��Ɋ�Â��ď�����Ă���Ƃ����_�ɂ������B�`���̈��p���͂��̈ꕔ�ł��������A�_�c�B�[�V�F�������ɂ��肢�����Ƃ���A��ǂ������S���Ƃ��̎ʐ^�𑗂��Ă����������̂ŁA�悸�A������Љ��B ���͋������@�ŏ�����Ă���A�_�c�B�[�V�F�����m�̘_���ň��p����Ă��镔�����������@�ŕ\�L����Ă������A��҂ɑ����Ă������̂́A�ǂ݂₷����z������āA���s�̐����@�ɒ����ꂽ���̂ł������B���̎ʐ^�������Ă������A�c�O�Ȃ���A�������炢�����ʂ��Ă��Ȃ��s���S�Ȃ��̂ł������B

�U(2)�F�u�V�x���A�v�V���̋L�� �@�_�c�B�[�V�F�����m�́u�V�x���A�̓��{�l�����v(����)�ɂ����ẮA��Ɂu�V�x���A�v�V���̋L���܂��ĉ|�{���g�̂��Ƃ������ꂽ�悤�ł������B���́u�V�x���A�v�V���̎ʐ^�������Ă����������̂ŁA���ɁA������Љ��B�V���̓��t�́A1878�N10��6���i�����E�X��ł�9��24���j�ƂȂ��Ă��邩��A�u�V���v�ł͂Ȃ��u�����v�ɑ�������݂̂����Ȃ��̂����A�����������Ȃ��ꂽ�Ƃ������Ƃ�������_�ŋ����[���B�ʐ^�Ɋ�Â��L���̉�ǂ͖�ҁi�s��j���s�Ȃ����B

�@�|�{���g���G�j�Z�C�͂̌i�ςɌ��Ƃ�Ă����Ƃ��A�|�����[�m�t�̍����̎������@���Ăǂ�Ȋ��z���q�ׂ����Ƃ������Ƃ�������Ă��ċ����[���B�|�����[�m�t�́A�̌@�@�͒N�ɂł����J���Ă���A����́u�閧�v�ɂ͂��Ă��Ȃ������悤�ł���B���̋L���́A���ڎ�ނ������̂ł͂Ȃ��`���Ɋ�Â��L���ł��邪�A�N���X�m�����X�N�ɂ����ĉ|�{���g�̂��Ƃ��傫�ȃj���[�X�ɂȂ��Ă������Ƃ���������̂ł���B �U(3)�F�J�V���[�m�t�i�Ղ̋L�^ �u�V�x���A���L�v�ɂ��A�|�����[�m�t�̍����̎�ꎋ�@�ɕ����ہA�G�j�Z�C�͔Ȃɂ���E�X�y���X�L�[�C���@�ɗ�������Ă���i���̏C���@�́A���{�|�G���c�B����k�̍ۂɗ��҂��h���������V�A�哝�̏h�ɂ̋߂��̓����\�X�k�B�ɍ݂�j�B�|�{�́A���̂悤�ɋL���Ă���B �u�i8��19���̋L�������ɂ���o���̍Ō�Ɂj �@�����\����ߍ@�����A�J���X�m�����X�R�G�̃E�X�y���X�L�[�̃��i�X�g���[�ɂđm�̏����ɂ�蒃�����ށB���͏��Ȃ�Ƃ��ւǂ��G�j�Z�[�͂ɗՂ݁A���i�͂Ȃ͂����B�v�i�T�j �@�_�c�B�[�V�F�����m�́A�|�{���g�̂��̃E�X�y���X�L�[�C���@�K��𗠂Â��鎑����������ꂽ�B���V���[�E�h�~�g�[���G���B�`�E�J�V���[�m�t�i���i�U�j���L�������L�̂̋L�^�ɂ́A���̂悤�ɏ�����Ă���B�|�{���N���X�m�����X�N����8��23���̗����A8��24���̋L���ł���B

�@�E�X�y���X�L�[�C���@�ɂ͓�x����Ă���Ƃ�������A�|�{�́A�����̎��֍s���O�Ɋ���������łȂ��A�A��ɂ��C���@�ɗ���������炵�����Ƃ�������B�܂��A�|�{���������ꂽ�u���v�́A�m����������Ɛ��̃N���X�ł������炵�����Ƃ����������ċ����[���B�����̎��ւ́A���s�ҎO�l�̂��������Ƒ剪�̓�l���|�{�ɓ������A�s�앶�g�͍s���Ȃ������B���̂��Ƃɂ́A�w�V�x���A���L�x���u�s��q�͕a���ȂĎ����v�ƋL����Ă���Ƃ���ł����i�W�j�B�������A�s�앶�g���s���ɗ��܂��ė×{���Ă����̂��A�܂��́A���Ȃ��Ƃ��C���@�܂ł͂�������ɍs���Č������Ă����̂��A���邢�́A�|�{�炪�A�҂���Ɨ\�肳��Ă������ɉ|�{���܂��C���@�Ɋ�邱�Ƃ��������Ă��āA�C���@�ʼn|�{�̋A�҂�҂��ďo�}�����̂��͕�����Ȃ����A�Ƃ������A���Ȃ��Ƃ���x�͏C���@��K��Ă���A�����ł͉|�{�́u�鏑(���u�{���u���p����)�v�ł���ƏЉ��Ă����炵�����Ƃ��A�J�V���[�m�t�i�Ղ̋L�^���炤��������B �U�i�S�j�F�u�f�B���m�S���X�N�̕����v���̋L�� �@�G�j�Z�C�͂�k�s���č����̎��֕����ۂɉ|�{�炪�h�������I�t�V�����J���̂��㗬�ɂ́A���݁A�N���X�m�����X�N���͔��d��������A�傫�ȃ_���������Ă���B�_�������̂��߂Ɍ`�����ꂽ�f�B���m�S���X�N�Ƃ����������s���Ă��镶���L�i�u�f�B���m�S���X�N�̕����i�K���|���������p �D�y�r�~���s�������{�p�j�v�j�ɂ������낢�L�����ڂ��Ă���̂��������̂ŁA�֘A�����Ƃ��āA���ɏЉ��B�|�{���g���O������₵�č����̎������@���悤�ƌ��ӂ������@�����ł������̂��͂悭������Ȃ����A�Ђ���Ƃ����炱�ꂪ���@�������̂ł͂Ȃ����Ƒz�������邱�Ƃ�������Ă���B

�@���̋L���ɂ��ƁA�|�����[�m�t�̍����̎��ł́A�����̃V�x���A�ł͖ő��Ɍ����Ȃ����ʂȋ@�B���I�[�X�g�����A������ėp���Ă���A�����āA���̋@�B�̂��Ƃ�m�肽���āA�|�{�͂킴�킴���n�܂Ŏ��@�ɕ������Ƃ������Ƃł���B�_�c�B�[�V�F�����m�̘_���ɂ͑S�����y����Ă��Ȃ����ł���B���̏�ǂ����������Ɋ�Â��Ă���̂��A���s���Ƀ��[���Ŗ₢���킹�����܂��Ԏ����Ȃ��i�P�O�j�̂ŁA�͂����肵�����Ƃ͕�����Ȃ����A���肻���Ȃ��Ƃ��Ǝv����B �@�z������ɁA�N���X�m�����X�N�ɉ|�{���o�}�����N�����x���Q���N�x�@���������������������ɂ��Ă����̂ŁA���k�����ۂɉ|�{�������̎�ɊS������̂�m��ƁA�����A���̂��킳���|�{�ɘb�����̂ł͂���܂����B�Z�p�ɂ��[���S�����|�{�́A�����������̂Ȃ琥���̖ڂł݂Ă��������Ǝv���悤�ɂȂ�A�����ʼn|�{���g�́A�N���X�m�����X�N�ɗ��܂�A���̋@�B���g���Ă���Ƃ����R���̍����̎������@���Ă݂悤�ƌ��S�����̂ł͂���܂����B�����l����A�|�{���g���A��A�O����₵�Ăł��|�����[�m�t�̍����̎������@���ɍs�����Ƃ������@�������ł���悤�Ɏv����B �U�̒��F �i�P�j�@�����y�r�~���u �@�s�u�~�������r�� �@�t�}�y�~�y�������p���y�y �K���p���~���������{���s�� �{���p��

(�@�@�@�K�K). �U���~�t 595. �O���y���� 1. �D�u�|�� 5702.�i�N���X�m�����X�N�n���s�������ۊǏ��A�����ԍ��F�U���~�t 595. �O���y���� 1. �D�u�|�� 5702.�j �i�Q�j���̂�����̌����͎��̂悤�ɂȂ��Ă���F«.... �� �������p �������|�p�~�~�y�{ �������r�����y�| �����t�����q�~���}�� �����}��������

�x���|�������������}�����|�u�~�~���� ���p�q���� �y �����������z�����r�� �x���|�������������}���r�p���u�|���~���z �}�p���y�~��,....»�̂����� «�����������z�����r��»�ƂȂ��Ă����̌���́A��L���邢�͌�ǂł����āA��������l���āA��������«�����������z�����r�p»�ƂȂ�ׂ��ł������Ǝv����̂ŁA���̂悤�ɒ������Ė��B�����A�ނ���A«... �������r�����y�| �����t�����q�~���}�� �����}�������� �x���|�������������}�����|�u�~�~����

���p�q���� �y �y�x�����u�~�y�� �����������z�����r�p

�x���|�������������}���r�p���u�|���~���z �}�p���y�~��»�i���̌@��Ƃ���������Ƃ����ɂȂ�A���z�ΐ��@�B�̋@�\�ׂ�ꂽ�j�Ƃł�������������������₷�������Ǝv����B�_�c�B�[�V�F�����m�́A��̘_���ł��̕������p���t���[�Y����Ĉ��p����Ă��邪�A���V�A�ꕶ�Ɍ�肪�������������A��̘_���ł͏����Ⴄ�Ӗ��ɗ�������Ĉ��p����Ă�����悤�ł��邪�A�ׂ������ƂȂ̂Ő[���肵�Ȃ��ł����B �i�R�j���łɇT�ł��G�ꂽ�悤�ɁA�_�c�B�[�V�F�����m����̂��m�点�ɂ��A�����͔���Ă悭�ǂ߂Ȃ����A«�K�|�y�~�s�u�~�q...»�܂ł͓ǂ߂�Ƃ̂��Ƃł������B �i�S�j�E�w�u�~�u�t�u�|���~�p�� �C�p�x�u���p «�R�y�q�y����», �� 35. 24 �R�u�~�����q���� 1878

�s���t�p. «�I�~���s�������t�~���u»�� �i�T�j�w�|�{���g �V�x���A���L�x�i�u�k�Њw�p���ɔŁjp.85-86 �i�U�j�_�c�B�[�V�F�����m�̂������ɂ��ƁA���V���[�E�h�~�g�[���G���B�`�E�J�V���[�m�t�i�B�p���y�|�y�z �D�}�y�����y�u�r�y�� �K�p�������~���r) (1815-1897) �́A�N���X�m�����X�N�勳���吹���i�K���p���~���������{�y�z��

�{�p���u�t���p�|���~���z �����q�����j�̒��i�Ձi�P���������y�u���u�z�j�ł���A30�N�ԁA�G�j�Z�C�X�N�E���V�A������勳��ēǒ��߂�ꂽ���ł���B�鎺���V�A�n������̉���Ƃ��Ă����������B19���I�V�x���A�ɂ�����A�e���͂̑傫���w�҂ł���A�[�։Ƃł���A�Љ���Ƃł������B �i�V�j�K���p���~���������{�y�z �{���p�u�r�u�t���u���{�y�z �}���x�u�z. �O���t�u�| �����~�t���r. 9132/

�P�N (��) 493. �L.967 �i�W�j�w�|�{���g �V�x���A���L�x�i�u�k�Њw�p���ɔŁjp.84 �i�X�jhttp://www.divkylt.ru/divnogorsk/ancient�B�L���̃^�C�g���́A�u�H���|�����p�� �|�y�������p�t�{�p�v�ł���B�p����uGold

Rush�v�́A���V�A��ł́u�H���|�����p�� �|�y�������p�t�{�p�v�Ɩ�Ă��邩��A�u�S�[���h�E���b�V���v�Ƃ��Ă��悢�ł��낤���A���̃��V�A��́A�ނ���A�p��́uGold

Fever�i�����M�j�v�ɋ߂����̂ł���B�u�|�y�������p�t�{�p�i�M�a�j�v�Ƃ����ꂪ�Î�����u�M�a�̂悤�ȉ����ւ̗~�]�ɂƂ����Ă����ԁv���w���j���A���X���̂Ă������̂ŁA���`�̂܂܂Łu�����M�v�Ƃ��Ă����B �i10�j�u�f�B���m�S���X�N�̕����v�̔��s���̐ӔC�҂ɁA���̏��̏o����₢���킹�����A�Ԏ��͂܂����������Ă��Ȃ��B�������A�L���̏��������猩�āA�����������肵���������悤�Ɏv����B �V. �N���X�m�����X�N�̉|�{���g�i�܂Ƃ߁j �@���m�̂Q�_���A����сA���m�����p���ꂽ������֘A�����Ȃǂ��T�A�U�ŏЉ���B��������Â��A����ɂ͉|�{���������w�V�x���A���L�x8��18���E19�������23���̋L���܂���ƁA�N���X�m�����X�N�؍ݒ��̋L���̂Ȃ��̎O���ԁi20���`22���j���܂�1878�N8��19���`8��23���̑������ܓ��Ԃ̃N���X�m�����X�N���|�{���g�̍s���́A���̂悤���܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł���Ǝv����B�N���X�m�����X�N�ɓ���O����8��18�����W������̂ŁA���̓�����܂Ƃ߂Ă݂�B���̓��ɁA�|�{�́A�����̎�ꎋ�@�̌��ӂ������̂ł���B �V(�O) 8��18�� �@�|�{���g�炪�N���X�m�����X�N�s�X�n�ɓ��������̂�8��19���ߑO1������ł��邪�A�O��18���̗[���ɂ́A�N���X�m�����X�N�Nj�x�@�����t�H���E�N�����Q���x���N���A�N���X�m�����X�N�n��̂͂���̃C�u�����[���h�w�ʼn|�{����o�}���Ă���B�|�{���u�V�x���A���L�v�ɁA�u�ߍ@�Z�������u�������k�������̓C�u�����[���l�Ɖ]�ӏ��w�ɂĔӐH�̔��ւ���Ɖ]�ӂɔC���A�x�e����������я`��H�ӁB���̏��ɃJ���X�m�����X�N�{���|���V�[���[�X�e���A�t�H���E�L�����Q���x���O�Ɖ]�Ӑl��������B�o�}�ւ̂��߂Ȃ�v�i�P�j�ƋL���Ă���Ƃ���ł���B �N�����Q���x���N�����ׂ͍����C�̂��l�炵���A�������ꂽ�NJ���̂͂���܂Ō}���ɏo�����Ă��邾���łȂ��A�N���X�m�����X�N���������Ȃ�x���Ȃ邱�Ƃ����z���ė[�H�̗p�ӂ܂ł��Ă���B�|�{�́A�����āA�u���̐l�̘b�ɃJ���X�m�����X�N�{��������₹�D������ꂠ��ƁA�����ɂ����ăJ���X�m�����X�N�{�ɓ��h���Ƃ������A���̎|�l�Ɉ˗�����Ɋ��ł�������̂���B���������H����Ă������ɔ��Ԃ��v�Ə����Ă���B �@����ɁA�|�{�́A�i�P�j�N���X�m�����X�N�ɏh�����悤�Ɨ\�ߌ��߂Ă����킯�ł͂Ȃ������炵���B�����A�i�Q�j�N�����Q���x���N�̘b���āA�N���X�m�����X�N�ɗ��܂��āA����g���Ă��i���ۂɂ͎O�����g�����ƂɂȂ邪�j�����̎��i�����j�����@���Ă��������Ǝv�����炵���B �@�|�{�́A�N���X�m�����X�N�܂ŗ���r���ł��A���Ɋe�n�̋��z�̌@�̗l�q�ɂ͒��ӂ��Ē��������s�Ȃ��A�ׂ����L�^���Ă���B���ł�8��6���̃G�J�e�����u���O�ł̍����̎�ꎋ�@�ɂ��ẮA�}�����̏ڍׂȋL�^���c���Ă���B�Ƃ��낪�A�N�����Q���x���N�̘b���ĉ|�{�́A�Z���������ł���ɂ�������炸�A�������Ԃ��ăN���X�m�����X�N�x�O�ɂ��鍻���̎������@�������Ǝv���悤�ɂȂ����̂ł���B���̂悤�Ȍ��ӂ��������@�����ł��邩�A���L�ɋL�ڂ��Ȃ��̂ŕ�����Ȃ����A�U(4)�ŏЉ���u�f�B���m�S���X�N�̕����v���̋L���Ɋ֘A���ď������悤�ɁA�|�����[�m�t�̍����̎��ł́u�V�x���A�ł��������V�����̋��Z�p���g���Ă���v�Ƃ����\���N�����x���Q���N�x�@�������畷���A�����������̂Ȃ�ΐ��Ă��������Ɖ|�{�͎v���悤�ɂȂ����ƍl����Δ[���������悤�Ɏv���̂ł��邪�A�ǂ��ł��낤���B �@�Ƃ�����A�|�{�́A�N���X�m�����X�N�ɗ��܂�A�����͉��n�̍����̎������@���ɏo�����悤�ƌ��S���A���̎�z���N�����Q���x���N�����ɗ��B �V(�P) 8��19�� �@�N�����Q���x���N���p�ӂ��Ă������[�H���I����ƁA�|�{���g�Ɠ��L���s�앶�g�A����сA�����@��i���w���j�E�剪�����Y�i�������̂��߃��V�A���w�j�̈�s�l�l�́A����̖铹��4���Ԕ��قǃ^�����^�X�i���V�A�Ɠ��̗L�W���s�n�ԁj���ɕ��悵�Ď��삵�A8��19���ߑO1������ɃN���X�m�����X�N�ɓ��������B��̂������ƂɁA���łɁA�h�ɂƂ��ċ����A�N�[���t�̉Ƃ��p�ӂ���Ă����B�ȒP�Ȋ��}�̉����J����A�Q���̂͌ߑO3�������낾�����B �@���Ȃ���Ă����ł��낤�ɁA���̓��̒�11���ɂ́A�悸�u�E�H�X�N���Z���X�L�[����K��ă��U�m�t�̕�v�Ɍw�łĂ���B1804�N�A�Γ��g�ߒc���Ƃ��ĊJ�`�𔗂��ė��������j�R���C�E���U�[�m�t�́A�a��1807�N�ɃN���X�m�����X�N�ŋq�������B�����āA1831�N�A��̂��������̒n�̃��H�X�N���Z���X�L�[���@�Ƀ��U�[�m�t�����̑傫�ȕ�肪���Ă��Ă����B�i�\�A����A���H�X�N���Z���X�L�[���@��U�[�m�t�̕�Ȃǂ͔j��A�Ւn�̓{���V���C���t���ɂ��ꂽ�B2007�N�A����O�L��ɁA���߂āA���U�[�m�t����������L�ꂪ�����A���������Ă�ꂽ�B�j ���U�[�m�t��Q��A�N���X�m�����X�N�n���́u��s�k�����l�v��K�₷�邪�o���ŕs�݁B���̌�A�u����s�k�������l�v��s�̌x�@�����K�����c�L�ȂǂƉ�k�����B�n�o���t�X�N�Nj�x�@�����N�����Q���x���N�̍Ȏ��Ƃ���A�ԉ��i�A�����̂��Ƃ��H�j��������{�I������������肵�Ă���A�h�ɂ��Ă����A�N�[���t�̓@��ɂ�������߂��Ē��H���ς܂��A���̌�A�|�{�炪���炭�x�����Ă���ԂɃN�����Q���x���N�͍����̎��֍s�����������A�[���ɔn�Ԃ𗦂��ĉ|�{����}���ɗ����B���̌�ɃE�X�y���X�L�[�C���@�֍s���܂ł̂��Ƃ́A�u�V�x���A���L�v�ɂ��L��������B �u5���N�����Q���x���O���n�Ԃ���ѐH���̎d�x���Đ����ē��ɗ���B�����ɂ����Ď����A�剪��A��Ĕ����B�s��q�͕a���ȂĎ����B������s�O���o�Â�Ε����̃o���b�N����B�u���߂ɂĘZ�N�Ԗ���B�J�U�b�N�܂��R��Ɖ]���B�{�k(�����)�ɂ��āk���b�����āl�G�j�Z�C�͔ȂɖT(��)�Ђčs���B�H�͓��͂̍��݂ɂ��Ď��A���䐅���������B�������ĂȂٛ��X(����)����k����X����A�������ނ����A���邢�̓M�U�M�U�ɐ�����l�t���n���f�P���C�R�k���ÌŔS�y����ł����R�l�A�����\��k��30m�l�ȏ�̂��̂���B���̎R��(����)���Ζ�ɂčӂ��A�������� ��Ԕ�����̕����k��������ꏊ�A�܂蓹�l�ƂȂ�����B���̓��́k�N���X�m�����X�N�l�{���܃E�����X�g�k���F���X�^�[���I���A�P���F���X�^�[��1km��������A5km���l�������郂�i�X�g���[(�C���@)�ɒʂӂ��߁A���m�̒z�������̂ɂĂ����Ԃ錩��ׂ��B�G�j�Z�C�͂̕��͖�䂪�]�k���̍��̖������ł�200m���l�ɂ��ė��ꂷ���Ԃ�}�ɂ��Đ������B�v�i�Q�j �_�c�B�[�V�F�����m�̎w�E�ɂ��A�|�{��200m�ƋL���Ă���������̃G�j�Z�C�͂̐앝��800m�قǂ��邻���ł���B���������傫�ȐH���Ⴂ�͉��ɂ��̂ł��낤���B ���L�ɂ���u���i�X�g���[�v�Ƃ́A�|�{������������E�X�y���X�L�[�C���@�ł���B�C���@�́A�N���X�m�����X�N�s�X�n�Ɠ������G�j�Z�C�͂̍��݂ɂ���̂ŁA�����܂ł́A�C���m�������J�����������ǂ��ăN�����Q���x���N���p�ӂ����n�Ԃōs�����̂ł��낤�B�[���̃G�j�Z�C�͂̌i�ς͎��ɔ����������B�����|�{�́A�������i�ςɖ������ꂽ�B

8��19���ߌ�8����9������܂ŏC���@�ɂ��āA���̌�A�C���@�̋߂��ɂ���D���ꂩ��N�����Q���x���N����z���Ă������M�i�����j�ɏ���āA�|�{�ƃN�����Q���x���N�����́A�Ί݂��㗬�ɂ���I�t�V�����J���ɓn��A8��19������x���Ȃ��ē����B�����ɏh�����āA���̓��̃G�j�Z�C�͑k�s�ɔ������B �i���F�r�����T�[�͂�1910�N����̌i�ρB�r�����T�[�͂��A�������R���݂��������ė���Ă������Ƃ�����������B�j�i�R�j�@

�V(�Q) 8��20�� �@���̓��A�I�t�V�����J����G�j�Z�C�͂��M�ők�s���A���Ȃ�̎��Ԃ������āA�[���Ƀ|�����[�m�t���L���g�����[�t�E�X�r�`�[�`�F���i�O���l�j�����̎��ɒ������B�M���ǂ��������̂ł������̂��͕�����Ȃ����A���炭�͐l�͂ő����M�������̂ł͂Ȃ��낤���B�͂�k�s����̂ɂ͂��Ȃ莞�Ԃ����������Ǝv���B �@�|�����[�m�t�̍����̎��́A�u�V�x���A�v�V���Ɉ˂�A�N���X�m�����X�N����60km�قǗ��ꂽ���ɂ��邻���ł��邪�A�ǂ��ɂ��邩�͐��m�ɂ͕�����Ȃ��B�_�c�B�[�V�F�����m�������Ă���Ƃ���ł́A�I�t�V�����J�̏㗬�ɂ���x���A�r�����T�[�삩�I�V�m�t�X�J����̗���̂ǂ����ł���悤�ł���B������̐���A�G�j�Z�C�͂̍��݂ɗ��ꍞ�ގx���ł���B�r�����T�[��̓I�V�m�t�X�J�����������Ɍ������R�Ԃ��������ė�����ŁA�藧�R�܂��R�̐�݂��Â���ł������悤�ł���B���y�[�W�̎ʐ^�́A1910�N����̃r�����T�[��̌i�ς��ʂ������̂ł��邪�A�|�{�炪�s���Ă���30�N�͌o���Ă���Ƃ����̂ɁA���ς�炸�������R�X�̊Ԃ��������ė���Ă���l�q������������B �@���̓��́A�[���܂ł����ă|�����[�m�t�̍����̎��ɍs���A��͍̎����ɏh�������ł��낤�B �V(�R) 8��21�� �@���̓��́A�I���A�|�{�͂�������Ɠ����̐V�^�@�B�𗘗p���������̎�̗l�q�����@�����B �@����̐ݔ������͂𗘗p������r�I�ȒP�ȍ\���̂��̂������炵���Ƃ������Ƃ́A���łɏq�ׂ��悤�ɁA�u�[�`���X�N�ō����̎������@�����Ƃ��̓��L���炤���������Ƃ��ł���B�����̐ݔ��́u������⑽�����ȂĐ��Ԃɂē����B�G�j�Z�C�ɂČ�����d�|���ɋς��B����߂ăV���v���Ȃ�v�ƋL����Ă���̂ł���B �ꕶ����Ă���Ɉ��p�𑱂���ƁA�u���Ԃ̓{�[�w���X���t���b�g�ɂ��ă{�`�J�i�M�j�������B�v�Ə�����Ă���B�u�{�[�w���X���t���b�g�v�Ƃ́A�I�����_���bovenslagrad�ł��낤�B���Ȃ킿�A�㕔�Ɂiboven�j���Ăĉ�]�������islag�j�ԁirad�j�ł����āA�����ɏォ�琅���ĂĐ��Ԃ���ˎ��̐����^���Ԃł��������Ƃ�����������B�������́i�I�����_��Ō����j����waterrad�́A���Ă�d���̈Ⴂ�ɂ��Abovenslagrad�k��ˎ��E��|�����ԁl�

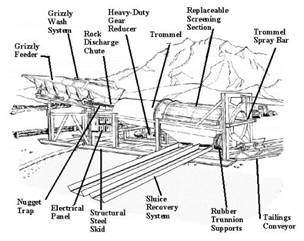

middenslagrad�k���ˎ��E���|���ԁl, onderslagrad�k���ˎ��E���|���ԁl�ɕ��ނ����B�����̂����� �ŏ���bovenslagrad�ɑ�����^�̐��Ԃł������̂ł��낤�i�E�@�@�@�i���}�F��ˎ����ԁj �����Ă����i�S�j�B�j �@���āA���̐��Ԃ́u�{�`�J�������v�Ɖ|�{�͏����Ă���B�u�{�`�J�v�Ƃ̓��V�A���«�q�����{�p»�܂�u�M�v�ł��낤���A����͉��ł������̂ł낤���B�`��@����A�M�^��������]⿂��邢�͉~�����̂��Ƃł��낤�B����́A�p���I�����_��ł́u�g��������(trommel)�v�ƌĂ����̂ŁA�e��z�̐ݔ��ł���B�����̃��V�A�ł́A���̌`�����Ă���̂Ńg���������ł͂Ȃ��{�`�J�i�M�j�ƌĂ�Ă���A�|�����[�m�t���|�{�ɐ�������ۂɂ��u�{�`�J�v�ƌĂ̂ł͂Ȃ��낤���B�iTrommel�́A���̓h�C�c��ő��ۂ܂�h������ �u�{�`�J�v���u�g���������v���Ƃ�����A����́A���^�̃R���N���[�g�E�~�L�T�[�̂悤�ȒM�^���邢�̓h�����^�̐��`���ꂽ⿂ł����āA���߂ɐ����ĉ�]�����A���̒��ɍ������܂ލ��I�w����̎悵���e�̍z�����đ傫�Ȋ�⍻������菜�����̂ł���B��]����{�`�J�i�g���������j�̒��ɂ͓����ɐ��𒍂�����ŁA��⍻������菜��������������ׂ̍����z�������Ȃ�����i�p��ł���sluice

box�������j�ɗ������ށB���̍ہA���ʂ����܂����߂���ƁA��d�̏d�������̓r���ɒ��a�����āA�s�v�ȓy���͎̂Ă邱�Ƃ��ł���B�O�y�[�W�̐}�i�T�j�ɁA����̂�╡�G��gold

wash plant�̍\���������Ă��邪�A�|�{���ς��g���������́A��]���镔���������ƊȒP�Ȍ`������Ă����ł��낤�B�������A�\���I�ɂ͎����悤�Ȃ��̂ł������̂ł͂Ȃ����낤���B �v����ɁA��ˎ��̐��Ԃ𗘗p���ăg���������őe��z���A�������܂ׂ����y���𐅂ŗ�����ɗ����A�����𒾓a�����č̍z����ݔ��������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�|�{�̊ώ@�ł́A���Ԃ�{�`�J�𗘗p�����|�����[�m�t�����̎��ɂ����鍻���̎�ݔ��́A�\���͊ȒP�Ȃ̂ɔ�r�I�\���悭��Ƃł�����̂������̂ł��낤�B�����ʼn|�{�͊��S���A�u���{�ł͂��������@�B���p�����Ă���̂��������Ƃ��Ȃ��v�Ɗ��z���q�ׂ��̂ł��낤�Ǝv����B �@�u�V�x���A�v�V���ɂ́A���̋@�B��ݔ��̌����}��N���ɏ��������悤�ɏ�����Ă������A�N�ɗ��̂��͕�����Ȃ������������Ă����i�_�c�B�[�V�F�����m�̘_���Ɏ����ŏ��������̂悤�ɏq�ׂĂ��镔�������邪�A�V������ǂݎ���̂́A�N���ɏ����Ă����悤���Ƃ������Ƃł���j�B���̌����}�͉|�{�̎�ɓ������̂ł��낤���B�܂��A���ł��A�ǂ����Ɏc���Ă���̂ł��낤���B�܂��A�N���X�m�����X�N������8��23���̒��A�|�{�ɍ�����z�@�B�̖͌^�������邪�A���̖͌^�́A���̓��A�O���l�����̎��Ō������̂Ɠ����������̂ł��낤���B�܂��A���̖͌^�͂ǂ����Ɏc���Ă���̂ł��낤���B������Ȃ����Ƃ͑������A�Ƃ�����A�����̍z�ɑ傫�ȊS�����ƂƂ��ɁA�����̉Ȋw�Z�p�ɑ��w�̐[�������|�{���g�ɂƂ��āA�|�����[�m�t�̍����̎��̌��w���ł������̓��́A�y��������������ɈႢ�Ȃ��B �|�{�́A�I���A�O���l�����̎������@�B�����āA���̓��������ɏh�������ł��낤�B �V(�S) 8��22�� �@�O���l�����̎�ꂩ��̋A��́A���������Ƃ������Ƃ�����A��r�I�y�Ȃ��̂ŁA�Z���ԂŃN���X�m�����X�N�ɖ߂邱�Ƃ��ł����ł��낤�B�\�X�k�B������̑D������ɖ߂����|�{�́A�ĂуE�X�y���X�L�[�C���@�Ɋ���Č��b�����߂���A�N���X�m�����X�N�s���ɖ߂����B �@�挒�ȉ|�{���|�����[�m�t�̎O���l�����̎��̎��@�ł͂��Ȃ��ꂽ�ł��낤���A�M�܂߂ȉ|�{�̂��Ƃł��邩��A���̎��@�ɂ��Ă��A�����������Ƃ��ׂ����L�^���A���낢��Ȋ��z���������ł��낤���A�c�O�Ȃ���A���̋L�^�͕������Ă��܂����炵���B �@�|�{����O���l�����̎��ֈē������N�����Q���x���N�x�@�����́A�哭���������B�n�Ԃ�M���邢�͏h���̎�z�A�|�����[�m�t�ւ̘A���ȂǁA�����Z���������ł��낤�B���̂��߂��A���đ̂����A�̎��ŕ��ׂ��Ђ��Ă��܂����B�ň��̑̒��ŃN���X�m�����X�N�ɖ߂����N�����Q���x���N�́A�A���Ƃ����ɏ��ɕ����A�����͉|�{���������ɍs�����Ƃ��ł��Ȃ������B�N�����Q���x���N�͌�����ɗ��Ȃ��������A���̎�ۂ̂悢�ׂ₩�ȉ��ڂԂ�ɂ͉|�{���g���������A�ʖ���Ƃ����ĉ��Ղ��N�����Q���x���N�Ɏӈӂ�`���Ă���Ɨ��ƕ��ɏ�����Ă��邪�A�����A����͎����ł��낤�B �@�N���X�m�����X�N�̎O���l�����̎�ꎋ�@�ʼn|�{���x��������p��22���[�u���ł������Ɣ�p�v�Z���ɋL���Ă����i�U�j�B������22���[�u�����ǂ̂��炢�̂��̂�������Ȃ����A�T���N�g�E�y�e���u���O���烂�X�N���܂ł̈ꓙ�D�ԗ�������l���ł��傤��22���[�u���ł���Ə�����Ă���B�l���`���X�N����u�[�`�����L�̃u�[�`���X�N������֎��@�ɍs�����ۂɂ́A�����n�l�D���f�ґ���ɓ�����22���[�u���ƂV�R�y�C�J�x�����Ă���B�N�����Q���x���N��������Ă����n�Ԃ��҂ւ̑���A�M�̎ؗp����D���̒����A�H����⍻����ł̏h���̂��ƂȂǂ��l����ƁA�N���X�m�����X�N�������Ȃ�̔�p�S���ĉ|�{���g��ɉ��ڂ����̂ł��邪�A�|�{������Ȃ�̕��S�������̂ł��낤�B �V(�T) 8��23�� �@���̓��A�����̎�ꎋ�@�̔����\���ɖ����Ԃ��Ȃ��A�|�{�͒�7���ɂ͋N�����A���������ɉɌ�̈��A��������A�\�����ɂ͏h���A�s���Ŏʐ^�����肵�Ă���A�G�j�Z�C�͂�n�����n�_�ő��ʂ̋V���āA�\�ꎞ���ɊX�����J���X�N�Ɍ������ăN���X�m�����X�N���������i�V�j�B �@�ȏオ�A���X�z�����܂����Ȃ��烍�V�A���̎����ȂǂɊ�Â��Ă���������A8��18���[������8��23���ɂ����ẴN���X�m�����X�N�ɂ�����|�{���g�̍s���ł���B �@�Ȃ��A�|�{�̃V�x���A���s����8�N���1886�N����1887�N�ɂ����āA�|�{���g�̉��l�Ƃ������ׂ����c�������A���Ή��ŃV�x���A�����f���A����ɉ��Ă𗷍s���Ă���B�|�{�̉e�����������������A���c���܂��V�x���A�̋��z�Ƃɂ͑傫�ȊS�������āA�Y�o����z�ƊJ���̗��j�Ȃǂɂ��Ă��낢�뒲�ׂĂ��邪�A�|�{���g�̂悤�ȋZ�p�I�ȊS�͂Ȃ������悤�ł���B ���c�́A1886�N9��7������8���ɂ����ăN���X�m�����X�N�ɑ؍݂������A7���̋L���Ɂu�G�j�Z�C�͑��k�N���X�m�����X�N�́l����ㅃ����^�m�փA���l���ꖜ�l���P�A�����j�e�ߖT�m����������@�X�����i���V�J�ߗ����n�������̋��c���w���s�H�s�փi���g���L�������~���n�ԃj���C�����׃X���ȃe�������n�؍݃X���R�g�j�胁�^���v�i�W�j�Ƃ���悤�ɁA���߂͍����̎������@����\��ł��������A�|�{�Ƃ͔��ɁA���̎��@������߂Ă���B�|�{�̂Ƃ��Ɠ����悤�ɁA���ς�炸��ʂ��s�ւ����������łȂ��A���̎����łɃN���X�m�����X�N�ߕӂ̍����Y�o�ʂ͌������Ă����̂ł���B�|�{���g�́A�N���X�m�����X�N�ɂ����鍻���̌@�����ނ��悤�Ƃ��Ă��������Ƀ|�����[�m�t�̍̎���K��Ă������ƂɂȂ�B�Ƃ�����A�������k�C���̊J��ɏ]�����Ă������c������|�{���g���A�����������̎�ɑ傫�ȊS�������Ă����Ƃ������Ƃ͋����[���B �V.�̒��F �i�P�j�w�|�{���g �V�x���A���L�x�i�u�k�Њw�p���ɔŁjp.81�B�|�{���u�u�������v�Ə����Ă��鏊�́A�N�����Q���x���N�x�@�����̕��ɂ���悤�ɁA���������u�C�u�����[���I�q�����|���v�ł���B�C�u�����[�����́A�X�������A�����N���X�m�����X�N��s�ꂪ����G�������m�[�{�n��ɂ��鏬���B �i�Q�j�w�|�{���g �V�x���A���L�x�i�u�k�Њw�p���ɔ��jp.84 �i�R�j�u�N���X�m�����X�N1910�N�i�K���p���~���������{ 1910�j�v�Ƃ����^�C�g���̎ʐ^�W���C���^�[�l�b�g�Ɍ��J����Ă���B���̂����A�r�����T�[����B�����Ƃ�������̂��A���̎ʐ^�ł���B �ihttp://www.savok.name/322-krasnoyarsk.html�j �i�S�j�I�����_���Wikipedia: Watermolen (door water

aangedreven molen)�Ɍf�ڂ���Ă���}�B (http://nl.wikipedia.org/wiki/Watermolen_(door_water_aangedreven_molen)#Bovenslagmolen) �i�T�j�Q�ƁFhttp://images.google.co.jp/imglanding?imgurl=http://www.e-goldprospecting.com/assets /images/plant02.JPG&imgrefurl=http://www.e-goldprospecting.com/html/gold_screen_wash_plants.html&usg=__oLfz3t46pUsK6py_RfQIvKFhR-Q%3D&h=397&w=500&sz=49&hl=ja&um=1&itbs=1&tbnid=w6LXQFg4mQPU2M:&tbnh=103&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dtrommel%2BGold%26ndsp%3D18%26hl%3Dja%26lr%3D%26sa%3DN%26start%3D144%26um%3D1&q=trommel+Gold&ndsp=18&lr=&sa=N&start=148&um=1 �i�U�j�w�|�{���g �V�x���A���L�x�i�u�k�Њw�p���ɔŁjp.219 �i�V�j�w�|�{���g �V�x���A���L�x�i�u�k�Њw�p���ɔŁjp.86 �i�W�j���c�����w�����L�x�i���j�A���s���s���A����20�N�i1887�N�j�Ap.218 �W.�S�[���h�E���b�V���̎���F�|�{���g������������w�i �_�c�B�[�V�F�����m�̘_���ɂ���āA�|�{���g���w�V�x���A���L�x�̂����ŋɂȂ��Ă����A�N���X�m�����X�N�̉��n�ł̍����̎�ꎋ�@�̂��Ƃ����������������V�A���ɂ��邱�Ƃ�������A���m�����@�����������Ȃǂɂ���Ă��̗l�q�������m�邱�Ƃ��ł����B�|�{���A�Z���������Ȃ̂ɐ������e�������ă|�����[�m�t�̍����̎������@�������R�͂͂���Ƃ͕�����Ȃ����A���炭�́A�V�x���A�ł��������V���̋@�B���A������Ďg���Ă���Ƃ����b���āA���̐V�Z�p��w��ł��������Ǝv�����̂ł͂Ȃ��낤���B�ȏオ�A�_�c�B�[�V�F�����m�̘_���₻�̔��������Ȃǂ��炤�����������Ƃł���B �����A����ɁA�ǂ����ĉ|�{���g�i�⍕�c�����j�����z�̌@�ɐ[���S�������Ă������Ƃ������R�ɂ��čl���Ă݂悤�B ���ɍl������̂́A���z�̌@�ɂ���ĕN�����Ă������{�����Ɋ�^�ł���Ƃ����v���̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃł���B��q����悤�ɁA�����͍��n���R�̋��Y�o�ʂ͌������Ă�������A�V���ȋ��z�����������Α傢�ɍ����Ɋ�^����͂��������̂ł���B�������A���ɁA���������v���▲�́A�Ђ���Ƃ�����V���ȋ��z���J���ł��邩���m��Ȃ��Ƃ����������Ă����ゾ�������炱�����Ă��̂ł͂Ȃ��낤���B�|�{�炪�����Ă�������́A���傤�ǁu�S�[���h�E���b�V���v�̖��������Ă������ゾ�����̂ł���B�������A��O�ɁA�|�{���g�́A���Ƃ��ďI��点�Ȃ��A���������̂��̂ɂ��邱�Ƃ��ł���\�͂������Ă����B�|�{�́A�z�R�w��̌@�Z�p�ɂ����w�̐[���l���ł������B�����������Ƃ��A�����̗L�͂ȋ��Y�o���ł��������V�A�̋��̌@�Ƃɉ|�{�炪�傫�ȊS���������w�i���Ȃ��Ă���̂ł͂Ȃ��낤���B �]�˖��{����A�I�����_�ɔh������đ��D�⓮�͋@�ւ��w�|�{�ł��邪�A���w��z�H�ƁA�ʂĂ͍��ۖ@�ɂ��Ă��[���w�B�������ɁA�z�R�w��Ȋw�Z�p�̒m�����[���|�{�̂悤�Ȑ����Ƃ͂ЂƂ�����Ȃ��B�|�{�́A���Ɂu���̑S�\�l�v�i���V��j�i�P�j�ƕ]�����ɂӂ��킵���l���ł������B�k�C���J��g����A���ɒY�B�J���ɗ͂�s�������A���z���܂ނ��܂��܂̍z�̍̌@�\���ɂ��Ă����L�����������B���������|�{�ł��������炱���A�V�x���A�ɂ����Ă����ɍ����̌@�Ƃɂ��Ċi�ʂ̊S���������̂ł���B���������S�́A�|�{������19���I�㔼���u�S�[���h�E���b�V���v�̎���ł��������Ƃ�w�i�Ɉ���Ă����̂ł���B �W(�P) �S�[���h�E���b�V���̎��� �@�č��ł́A1829�N�ɏ��K�͂ȃS�[���h�E���b�V�����W���[�W�A�B����A�p���`�A�R���ŋN�����Ă��邪�A19���I�㔼�ɐ��E�̂��������ŋN�����K�͂ȃS�[���h�E���b�V���̂����������Ȃ����̂́A1848�N�Ɏn�܂�J���t�H���j�A�E�S�[���h�E���b�V���ł����i�Q�j�B����́A���\���l�̐l���ړ����Ƃ��Ȃ���O�̋K�͂̂��̂ł������B�J���t�H���j�A�́A����1848�N�A�S�[���h�E���b�V�����N���钼�O�ɕč����X�y�C���ɐ푈�܂ł������Ė������A�j���[���L�V�R���܂߂�1500���h���ŏ��n����������̓y�n�ł������B1849�N�A�t�H�[�e�B�i�C�i�[�Y�iForty-Niners�j�ƌĂ���ʂ̈ڏZ�҂��勓���ĉ����A�җ�ȍ����̌@���n�߂��B��ʂ̋����̌@�����J���t�H���j�A�����č��́A���Ȃ蓾�Ȕ������������킯�ł���B�������A�č��ɂƂ��Ă͍K�^�ȃJ���t�H���j�A�E�S�[���h�E���b�V�����A�͂₭��1852�N�ɋ��̌@�ʂ̓s�[�N���}���A�Ȍ�͌����A1860�N�㔼�ɂ͌������ă��b�V�����I�����}�����i�R�j�B���b�V���̎����́A�ӊO�ɒZ���B �J���t�H���j�A�̃S�[���h�E���b�V�������������ɁA����Ȍ�A�k�Ă̊e�n�ŁA�召���܂��܂ȃS�[���h�E���b�V�����N����B�k�l���@�_�i1850�N�`�j�A�R�����h�i1859�N�`�j�A�A�C�_�z�i1960�N�`�j�A��_�R�^��C�I�~���O�i1863�N�`�j�ȂǂŋN�������S�[���h�E���b�V���́A���̗�ł���B���̌�́A1867�N�ɕč������V�A����i���ōw�������A���X�J�ŁA����܂��k�ĂɂƂ��Ă͍K�^�Ȃ��ƂɁA��K�͂ȃA���X�J�E�S�[���h���b�V���i1898�N�`�j���N����̂ł��邪�A�A���X�J�E�S�[���h�E���b�V���́A�|�{�̃V�x���A���s�i1878�N�j�Ȍ�ɋN���������Ƃł���B �J���t�H���j�A�E�S�[���h�E���b�V���Ɏh������āA���E�̊e�n�ł����z�T���������ɍs���A�K�͂̑傫���S�[���h�E���b�V�������������ŋN�������B�I�[�X�g�����A�ł̃S�[���h�E���b�V���i1851�N�`�j�ɂ����ẮA���j�Ɏc��傫�ȋ������������Ă���B�J�i�_�ł��u���e�B�b�V���E�R�����r�A�ŃS�[���h�E���b�V���i1850�N�`�j���N���邪�A1860�N��ɂ́A����Ƀu���e�B�b�V���E�R�����r�A�̊e�n�ōL����������������A���b�V�����L����B����Ȍ�ɂ��A�J�i�_�ł́A���[�R���͗���̃N�����_�C�N�E�S�[���h�E���b�V���i1896�N�`�j���N�����Ă���B ��Ăł́A�͂₭��1690�N��Ƀu���W���ŃS�[���h�E���b�V�����N���������A19���I�ɂ̓y���[��A���[���`���ł��N����B 19���I�Ō�ɋN�������S�[���h�E���b�V���͓�A�t���J�i1896�N�`�j�ɂ����Ăł��邪�A��A�t���J�̖����ʂ͖L�x�ŁA��A�t���J�A�M�́A���ł��A���E���w�̋��Y�o���ł���B �������Ă݂�ƁA�|�{������19���I�㔼���A���Ɂu�S�[���h�E���b�V���̎���v���������Ƃ�������ł��낤�B������������ɉ|�{�́A1862�N�`1867�N�ɃI�����_�ŁA����𐢊E�ɍL���ĉȊw�Z�p���w��ł����B���c�����̗͂ɂ�菕�����ꂽ�|�{�́A�������{�Ɏg���A1872�N�`1873�N�ɂ͊J��g�Ƃ��āA������A���b���ォ��J�ׂ��y�n�ł���ƍl���Ă����k�C���œ������B�k�C���ł́A�Y�B����z�J���̉\����T��̌��������B���������̌������āA�|�{���g�́i�����āA���c�������j�A�����̌@�Ƃւ̋����S�����߂Ă������̂ł��낤�B ����ɂ܂��A�K�����������L���ł������Ƃ͌����Ȃ����������̐��{���A�V���ȋ��z���J������邱�Ƃ�����Ă������Ƃ͊m���ł���B���āA���{�ł́A�ޗǎ���ȍ~�͗����ł�����ɋ��̍̌@���s�Ȃ��A�����̍��W�p���O�̖����}���R�E�|�[���ɂ���Đ����ɓ`�����A����ɍ]�ˎ���ɂ́A���Y�o�n�����n�Ɉڂ��āA����ɋ��̌@���s��ꂽ�B�����������ɂ́A���n���R�̋��̌@�ʂ������z���Ă����B�����ɂ����Ă��A�������ɂȂ��Ă��A���n�ɑ���V�������z�̊J�������߂��Ă����̂ł���B�|�{���A�V�J��n�ł���k�C���ŋ��z�J���̉\����T�����̂��A������������̗v��������������ł���B �|�{�́A�k�C���ɂ�������z�J���̉\����M���Ă������A���͂��̌サ�����Ɏ������āA�����̋��z�R���J�������悤�ɂȂ�A�ꎞ���A�k�C���͓��{�̎�v�ȎY���n�ɂȂ����B�i���݂́A�������̕H�����R�����{�ō̎�ł�����̂قƂ�ǂ��Y�o���Ă����i�S�j�B�j �|�{���g���I�����_�ʼnȊw�Z�p���w�сA���{�œ���������́A���E�̂��������Łu�S�[���h�E���b�V���v���N�����Ă�������̌㔼���������B�����������ゾ�������炱���A�Ȋw�Z�p���w�|�{�́A�k�C���ł����z���J���ł���̂ł͂Ȃ����Ƃ����������悤�ɂȂ����Ǝv����̂ł���B�|�{���g���S���Ȃ����̂�1908�N�ł��邪�A�|�{�̓�������́A�u�S�[���h�E���b�V���v�̎���ł������\�㐢�I�㔼�ł���B�|�{�́A������A�S�[���h�E���b�V���̎���ɐ��܂�炿�A�S�[���h�E���b�V���̏I���ƂƂ��ɐ��U���I�����̂ł���B �m���ɁA��\���I�ɂȂ��Ă��A���X�J�A�J�i�_�A�u���W���A�y���[�̊e�n�ŁA�܂��Q�P���I�����ɂ̓����S���i2001�N�`�j�ł������ʂ̑������z����������Ă��邪�A�|�{�������\�㐢�I�ɂ�����S�[���h�E���b�V���قǂ̐l�X�ւ̉e���͂͂Ȃ��B�\�㐢�I�ɖ��������u�����M�v�́A�Ђ낭�����̐l�X���ꝺ����̖��������ċ��z�J���̖���ǂ��ĊJ���\���̂���y�n�ɑ勓���ĉ�����u�S�[���h�E���b�V���v�ݏo�������A���̔M�C���������ɗ�߁A��\���I�ɂ͕��M�ɖ߂��Ă����B�|�{���g�⍕�c�����������Ă�������́A�u�S�[���h�E���b�V���v�������N�����u�����M�v���܂���߂Ă��Ȃ����ゾ�����B���́u�S�[���h�E���b�V���v�̎���́A�G���E�h���h�����߂đ����̐l�����������}���̎���ł��������B ��\���I�ɂȂ��āu�����M�v���}���ɗ�߂��̂ɂ͗��R������B�u�����M�v�́A��r�I�ȒP�ȍ̌@�@�ŋ���������Ƃ����K�^�Ȏ���ɂ�����������u�M�a�v�ł���B�ȒP�ȕ��@�ō������̎�ł���悤�Ȓn�w�́A��ʂɉ����������l�X�i���b�V���j�ɂ���Ă����܂��@��s������Ă��܂��̂ł���B ��\���I�ɗD�ʂ��߂�̂́A���{�ƘJ�͂��W���������Ƒg�D�ɂ�鍂�x�̋Z�p����g����̌@�ł���B�L�j�ȗ��̐��E�S�̂̋��Y�o�ʂ̑��ʂ́A2007�N�x���݂ŁA�\�ܖ��ܐ�g���i155,000t�j�ł���Ɛ��肳��Ă����i�T�j���A�u���܂łɎY�o���ꂽ���ׂĂ̋���75���́A1910�N�Ȍ�ɍ̎悳�ꂽ�v�i�U�j�����ł���B�܂�A�����ɂ́A�����̐l�X���Ƃ炦���u�����M�v����߂Ă���Ȍ�̋��̌@�ʂ̂ق����y���ɑ������ƂɂȂ�B�ꝺ�������u�����M�v�Ƃ�����ϓI�ȕa���ɐN���ꂽ�l�X�Ɉ˂��Ĉ����N�����ꂽ�u�S�[���h�E���b�V���v�́A���́A�ȒP�ȋZ�p�ʼn������̎悷�邱�Ƃ��ł����J�����㏉���̓���Ȍ��ۂ������̂ł���B�Ƃ�����A�|�{���g�́A�\�㐢�I�̉����ւ̖��ɂ��ӂꂽ�u�S�[���h�E���b�V���v�̎�����Ă����̂ł���B �W(�Q) �V�x���A�E�S�[���h�E���b�V�� �@���V�A�ł́A�\�����I�ɃE�����ŋ��̍̌@���n�܂��Ă����i�V�j�A�\�㐢�I�ɂȂ��Ă��E�����ő����̋����Y�o����Ă��邱�Ƃ͊�q�g�ߒc�̎��ɂ������Ă����i�W�j�B�\�㐢�I�ɂ́A�V�x���A�n���ł���������������A�J���t�H���j�A�E�S�[���h�E���b�V���ɔ䂷�ׂ����Ȃ����A�����̐l���u�����M�v�ɂƂ����ăV�x���A�e�n�ŋ��z���̊J���ƍ̎���s�Ȃ��悤�ɂȂ����B���������u�V�x���A�E�S�[���h�E���b�V���v�̂��A�ŁA���V�A�́A1840�N�ɂ́A�S���E�̋��Y�o�ʂ�47���ݏo�����i�X�j�B1819�N�`1861�N�ɃV�x���A�n���ō̌@���ꂽ����583�g���ɂ��y��ł����i�P�O�j�B�����̃��V�A�́A���E��̋��Y�o���������̂ł���B�i�J���t�H���j�A�E�S�[���h�E���b�V���ɂ�����1848�N�`1864�N�̏\�ܔN�Ԃ̋��̌@���ʖ�1141�g���ɔ�ׂ�Δ����قǂ����Y�o���Ă��Ȃ����A�����Ƃ��Ă͈��|�I�ȗʂ̋������V�A�ō̎悳��Ă����̂ł���B�j �@�V�x���A�E�S�[���h�E���b�V���́A�č��W���[�W�A�B��1829�N�ɋN�������W���[�W�A�E�S�[���h�E���b�V���Ɠ��������Ɏn�܂��Ă����i�P�P�j�B �@1828�N�A�V�x���A�̃g���X�N�����X�z�[�C�E�x���[�N����ŁA�G�S�[���E���X�m�C���A�V�x���A�ōŏ��ɋ����������B���X�m�C�͔�����閧�ɂ��đg�D�I�ɍ̌@���悤�Ƃ͂��Ȃ��������A����Ƃ͕ʂɁA��������A�A���h���C�E���R�����F�[�r�b�`�E�|�|�t�Ƃ��̉��t�F���[�g�E�C���@�[�m�r�b�`�E�|�|�t�Ƃ��V�x���A�ō����̒T�����n�߂Ă���A���N�H����ɂ͓��ǂ̔F���ăx���[�N����ō̌@���n�߂��B�����āA1829�N�ɂ�25kg�̍̌@�ɐ����A���̌�A�|�|�t��́A�N���X�m�����X�N���܂ރg���X�N�����ӂ̒n��ɂ����̗���ɂ��̌@����Ђ낰�A1832�N�ɂ�120�����ȏ�̍̌@����J���Ă����ƌ�����B�|�|�t��̐��������A1829�N�ɂ̓����U�[�m�t�炪��Ђ𗧂��グ�ċ��̌@���n�߁A����������B�������ăV�x���A�E�S�[���h�E���b�V�����n�܂����B�V�x���A�ɂ����鍻���̌@�́A�������ɓ��̂ق��Ɉڂ�A1843�N�ɂ͓��U�o�C�J���n���ŁA1863�N�ɂ͓��U�o�C�J���n���ł����̍̌@���Ȃ����悤�ɂȂ�B 1819�N�`1861�N�ɃV�x���A�ō̌@���ꂽ����583�g���ɋy�ԂƂ��������͂��łɏЉ�����A�V�x���A�ɂ�����1861�N�P�N�x�̋��̎�ʂ�17.5�g���ł���B���̂����A���G�j�Z�C�X�N���ɂ�����1828�N�`1889�N�̍̋��ʂ�511�g���ł������ƁA���g�L���i�P�Q�j�͏q�ׂĂ���B�����G�j�Z�C�X�N�n����̎Y�o�ʂ�428�g���ɂ��̂ڂ��Ă����B�������A�N���X�m�����X�N�n��̋��Y�o�ʂ�90�v�[�h�܂�1.5�g���قǂɂ����Ȃ������Ƃ�������A�|�{�����@�����̎��̋K�͂�����قǑ傫�����̂ł͂Ȃ������̂ł��낤�B�������A���łɏq�ׂ��悤�ɁA���c�������A�|�{����8�N��ɃN���X�m�����X�N��K�ꂽ���ɂ́A�Y�o�ʂ�����Ɍ��ނ��Ă����̂ł���B �@�����̌@�ɊW���ăV�x���A�ֈڂ��Ă����l�̐��́A1838�N�ɂ̓G�j�Z�C�X�N���Ŗ�\���l�ɋy�B�V�x���A�ōŏ��ɍ����̎悪�s�Ȃ�ꂽ�x���[�N���여��ɂ̓}���C���X�N�Ƃ����s�s���ł����B�}���C���X�N�̍����̎��ɖ�Z��l�̘J���҂��ق��Ă������A�����ܐ�l�͗��Y�ňڂ�Z�ނ悤�ɂȂ����l�X�ł������Ƃ����B�܂��A1835�N�ɂ́A�n�o���t�X�N�ւ���Z��l���ڂ��Ă����B�N���X�m�����X�N�ׂ̗�̃J���X�N�ł́A�K�u���[���E�}�V���[���t���听���A�u�^�C�K�S��̒鉤�v�ƍ����_�������A�u�^�C�K�̃i�|���I���v�Ƃ��Ă�Ă����B �@���߂̂���͍������̎悵�₷�������B�����̌@���������āu���Ԃ��K�v����ɓ���āu�ɂ킩�����v�ɂȂ�҂��������������B�u���Ԃ��K�v���܂��U�炷�l�X�̂��߂ɕ����͂�����A�N���X�m�����X�N�ł́A�����E�����E���t�Ȃǂ����s�A���I�����ꂽ�B�������A�e�Ղȍ����̎�������̂��������̂��ƂłȂ����͑����Ȃ��B1850�N���1860�N��ɍ����̎�ʂ����肾���ƁA�Q��M���Ĕj�Y����҂�������������ꂽ�B �@�������܂ލ��z���̎��͒ቺ���Ă��܂������A���C���͂𗘗p���������I�ȍ̎�@���̗p�����ƉƂ�����A1860�N��̏��߂���Ɂu�i�S�[���h�E���b�V���́j���̔g�v���n�܂����B�V�x���A�ɂ�������̌@�́A���̌�����炭����ɍs�Ȃ��邪�A���X�ɍ̎�ʂ͌���A1920�N��ɂ͌����B�������A�̌@��̎�Z�p�̐i���ɂ��x�����āA���V�A�̋��Y�o�ʂ́A���ł����E�e���̏�ʁi2006�N�x�A2007�N�x�ő�6�ʁj���߂Ă����i�P�R�j�B �@�V�x���A���L���ȋ��Y�o�n�ł��邱�Ƃ́A�|�{���V�x���A�����n�������鐔�N�O�ɁA��q�g�ߒc���T���N�g�E�y�e���u���O�Ŏ��ɂ��A�u�i���V�A�́j�z�Y�����x�����A���j�A�e�ה���(���ر)�m���z�n�A�ăm��������(��ΰ��)�g�A�p�̍��z��煗�(������)�g�A���E�O��z�̈�^���A���G�f(���)�R���m�����j���A�����g����(�����)�g���o�X�v�ƋL�^���Ă����i�P�S�j�B �@�|�{���g���V�x���A���s������1878�N�́A�s�[�N�͉߂����Ƃ͂����A�V�x���A�E�S�[���h�E���b�V���̗]�M���܂��c���Ă��鎞��ł������̂ł���B�V�x���A�ɂ����鍻���̏W�̗l�q�ɂ��ē��ɔM�S�Ɏ��@���Ă���|�{�̊S�́A������������w�i�̂��Ƃɐ��܂ꂽ�̂ł���B �i�Ȃ��A�V�x���A�ɂ�����S�[���h�E���b�V���ɕ��Q�����������Ƃ����c�����͋L�^���Ă���B���Ȃ킿�A�u�V�m���A�V�Z�p�����o�X���v�Ƃ����ǂ��_�����������A�u�������j���芎�l�͋��̓n���j�����m���y�j喏W�V�����m�B�Y�ƃn�V�K�׃j�ǃX���m�����ƃ��T���L�v�i�P�T�j�Ƃ������Ƃ��N�������Ǝw�E���Ă���̂ł���B���̎w�E�́A�|�{���g�ɂ͌����Ȃ��s�������ł���B�j �W(�R) �|�{���g�݂̂������̎�@ �N���X�m�����X�N�̃|�����[�m�t�̍����̎��ʼn|�{���g���݂��̎�Z�p�́A��ˎ����Ԃ𗘗p�������̂炵�����Ƃ́A���łɏq�ׂ����A���͂ɐ��Ԃ��g�p���鍻���̎��́A�N���X�m�����X�N��u�[�`���X�N�����ɂ������킯�ł͂Ȃ��B�ɓ��ɋ߂��X���`�F���X�N�ߖT�̃E�X�N�����t�߂ɂ͍c��̂̍����̎�ꂪ�l��������A�����ł��u�@�B�͘Z�ɂ��ċ��ɐ��Ԃ�p��v�Ɖ|�{�͋L�^���Ă���B�����A�����āu�R��ǂ����͂͂Ȃ͂����Ȃ����Ȃĉ��X�x�Ƃ���Ƃ�����v�Ƃ��L���Ă����i�P�U�j�悤�ɁA������x�̐��ʂ����p�ł��Ȃ��ƍ����̍̎�͍���ł���B ���͂ɐ��͂ł͂Ȃ����C�͂�p����̎����������B�u�[�`���X�N�Ő��͂�p����̎������@�����Ƃ����L���ɂÂ��āA���̂Q�L���قǐ�ɏ��C�@�ւ͂ɗp���鏊������ƁA�|�{�͏����Ă���B�������|�{�����@�����炵���A�����̗l�q���A�u�@�֏\�ܔn�͂ɂ��āA�{�`�J�i�M�j�͈�Ȃ�B���̉^���͂ɗp��邱�Ƒ�����Ȃ�v�Ə����Ă����i�P�V�j�B�܂��A�A���[���͔Ȃ̃W�F���W���X�N�̋߂��ɂ������̎�ꂪ����A�����̂��Ƃ��Ăł́u���ɂ߂ď��Ȃ����Ȃď��C�@�ւ�p��v�i�P�W�j�Ə����Ă���B�@����Ƃ���A���ʂ����L�x�Ȃ�A���͂𗘗p�����ق����o�ϓI�������ł��낤���A�������A���ʂ̏��Ȃ��n��ł͈ꕔ���C�͂͂ɗp����������Ȃ������̂ł��낤�B�ꕔ�̓��͂ɏ��C�@�ւ��g�����Ƃ��Ă��A��z�ɂ͐�����ɕK�v�ł���B�W�F���W���X�N�̂悤�ɐ��Ɍb�܂�Ȃ��̎��ł́A�u�R��ǂ��S��������̂Ƃ��́A�x�Ƃ��ׂ��炴����ȂāA���̂Ƃ��̓g���t����菜���ɏ]�������މ]�X�v�ƋL����Ă����i�P�X�j�悤�ɁA�����Ȃ��Ă͎d���ɂȂ�Ȃ������̂ł���B �J���t�H���j�A�E�S�[���h�E���b�V���̂Ƃ��́A���N�Ԃł����܂����Z�p�̐i�����N�������i�Q�O�j�B ���߂̂���́A�i�P�j�u�I�z��v�Ȃǂ�p����p���j���O�i�h��M�@�j�Ƃ������n�I�Ȃ��̂ł��������A�����Ɂi�Q�j�u�N���[�h���v�Ƃ��u���b�J�[�v�Ƃ��Ă���^�̗h��I�z���H�v����A�܂��A�i�R�j����A�˂đ�ʂ̐��𗬂��đI�z����u������v��p����悤�ɂȂ�B����ɁA�i�S�j���͂�����������p���č������܂ލ��I�w���@��Ɠ����ɑI�z���鐅�͑I�z�@���p������悤�ɂȂ邪�A��ʂ̓y�����͐�ɗ������͑I�z�@�͐삾���łȂ��C�ɂ��y�Ԋ��j��������炵�A��ɖ@���ŋ֎~�����B���̌�A�i�T�j���֖@���p����ꂽ�B �u�����v�ł͂Ȃ��A��A�t���J�ɂ�����悤�Ɂu���z�v���@��o���ċ����̎悷��ꍇ������B���̏ꍇ�A�����p����A�}���K���@��A����ɃR�X�g�̈����A�V�A�����i�g���E����V�A�����J���V�E����p����V�A�����@���p������B19���I�̃V�x���A�ł́A��Ɂu�����v�̍̎悪�s�Ȃ��Ă������A�������A�|�{���ŏ��ɃG�J�e�����u���O�ŖK�ꂽ�����̎��ł́A�i�����悭�Ȃ��������A��z�������z������ɃA�}���K���@�Ő������ċ����̂�Ƃ����̋��@���p�����Ă����悤�ł����i�Q�P�j�B �J���t�H���j�A�E�S�[���h�E���b�V���̂�����Ɏn�܂�I�[�X�g�����A�E�S�[���h�E���b�V���i1851�N�`�j�ł��A�����悤�ȍ����̎�Z�p�̐i�����������ł��낤�B�|�{�����@�����|�����[�m�t�̍̎��ł̎{�݂̓I�[�X�g�����A���ł������Ƃ������Ƃł��������i�Q�Q�j�A�I�[�X�g�����A�ł������悤�ȋZ�p�̊v�V������A���������V�Z�p�̈���|�����[�m�t�����������̂ł��낤�B �u�S�[���h�E���b�V���v����ɐ����Ă����|�{���g���V�x���A�𗷍s���Ă����Ƃ��ɂ́A�V�x���A�E�S�[���h�E���b�V���̑��̔g�������Ă����B��H�ƓI�Ȓi�K�͏I���A���͂���C�͂𗘗p����@�B�d�|���̍̋��@���p������悤�ɂȂ���鎞��ł������B�Z�p�v�V���������i��ł����̂ł���B�|�{�́A���V�A�ɂ����邱�������Z�p�v�V�̗l�q��M�S�Ɍ��Ă܂�����̂ł���B �W(�S) �V�x���A�ɂ����鍻���̌@���̖�� �@�������A�|�{���g�����ӂ����̂́A�����̎�̋Z�p��̎�����ł͂Ȃ��B�������ŗǂ̍s�������ƌ����邾�������āA�u�̎挠�v�͂ǂ��Ȃ��Ă��邩�Ƃ������ɂ����ӂ������Ă���B����́A�|�{�̍s�����Ƃ��Ă̂����ꂽ�������������F�ł���B �w�V�x���A���L�x����A���̂��Ƃ������L�����E���Ă݂悤�B �i8��1���A�{���K�͂ł̑D�̏�ł̕��������j �u�c�O���Q�l�����̘b�ɁA�D�̈�ʂ̍z�R�͎��L����Ɗ����ؗp����Ɠ�ނ���āA���Â�����ׂ��A�������Đl���͎ؗp���D�ށB���̊����͋�\��N���ȂĂ��̊��𗹂�܂��܂������ׂ��B �@�����z�����͖��łȂ�ǁA�������k���z�l�͊��ɔ��炴��ׂ��炸�B �@���ɂĔ��Џグ�̒艿�́A����]���g�N�i��4.2�O�����j�����ݎO���[�u���\�R�y�[�L�̊����Ȃ�i���������̋���͊��Ǝɖ��k�Z�C�~�l�ǂɂĒ��ӂ�Ȃ�j�B�v�i�Q�R�j �i8��16���A�}�����X�N�ɂāj �u����҂͖Ə�Ă������ɂ��̊J�̂̍��ɉ����Ď�ł�[�ނ�Ɖ]���B�����Ƃ��̂肽����͈ꕲ����Ƃ����{�ɔ��炴��ׂ��炸�Ɖ]�ӁB�v�i�Q�S�j �i8��19���A�N���X�m�����X�N�ł̕��������j �u�J���X�m�����X�N�k���N���X�m�����X�N�l�����݂̂ɂĐ����S���\�P������B �@��A�l�����g�ɂč����Ȃǂ����o�������Ȃ�B�����l��������̖Ƌ���Ȃ�B �@�E�E�E�E�E �@��A�����ӂ͕ʂɐł��o���������ƂȂ��B�V�x������ʑR��B�ߐl�ɂ��炴��ȏ�͉��l���J�̂����Ȃ�B �@������S���\�T�[�[���k��580m�l�̕��ɂČ܃E�����X�g�k��5km�l�̊��k�܂��3km2�l�ɂĖ��N�O�S�\���[�u���̐ł�[�߂���ׂ��炸�B �@���N���ЂĖ��N���͂���Ƃ��́A�R���t���X�P�[�����k�I�����_���confisqueeren�v������l�����B���l�ɂĂ����̖Ƌ���ɕ~���������o���ɋy���B �@�E�̒ʂ�[���̏�́A���v�[�h�ɂĂ��̂�ׂ��B�v�i�Q�T�j �i8��29���A�C���N�[�c�N�ɂāB���̓��́A�����̂��Ƃ��܂ߎ��ɑ����̂��Ƃ������Ă���j �u������͖��l�A�����܃E�����X�g�k���T���F���X�^�[����5km�l�A����E�����X�g���k��1.5���F���X�^�[����1.5km�l�����L������Ȃ�B�����菬�Ȃ�����ӂȂ�B �@�ł̓T�[�[���k�P�����T�[�W�F������4.5���Q�l�ɕt���A�\�܃R�y�[�L�̊��Ȃ�B���N�[�c�N�͍̂ł����������B �@�E�E�E�E�E �@�V�[�E�F���X�̍ȕ��́A���Ɏ��\�܃P���̐���ꂠ��ǂ��A��Ћ�����͓̂�P���Ȃ�B�����͍̂炴��ǂ��[�ł��B�v�i�Q�U�j �@�ȏ�A�|�{���A���j�[�N�ɂ��A�z��̎ؒn����J�����Ƃ������ɒ��ڂ��Ă���Ƃ����_����A���̕�����������Ă݂��B�������A�ǂ������ꍇ�Ɏؒn������̌@�ł��̂��A�܂��A�����略���̂��A���낢�돑���Ă���̂Ő����I�ɂ܂Ƃ߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�Ŗ@�́A�n��ɂ���ĈقȂ��Ă����̂����m��Ȃ��B�N�ɕ����̂����悭������Ȃ��B���������킯�ŁA�c�O�Ȃ��ƂɁA���������|�{�����ڂ������j�[�N�Ȗ��ł͂��邪�A�����̃��V�A�̎ؒn����̎挠���ǂ̂悤�ɕۏ���Ă������A���Ԃ͂悭������Ȃ��B�������Ȃ���A�z��̎ؒn����̌@�����ǂ��Ȃ��Ă��邩�Ƃ����s����̖��ɒ��ڂ��Ă���|�{���g�̎p���ɂ́A���ڂ��ׂ����̂�����Ǝv����B �i���c�����́A�V�x���A�ɂ�������z�ƊJ���̗��j�𗪏q����Ƃ��ɁA�����Ɂu�����Łv�̕ϑJ�ɂ��Ă��L���Ă����i�Q�V�j�B���炭�́A�|�{�̕������c���A�d�v�����\���ɂ͒����ł��Ȃ�������肪���邱�Ƃ�m��A�V�x���A���s�̋@��ɁA���炩�̕����Ɋ�Â��Ē��ׂ��̂ł��낤�B�j �W�̒��F �i�P�j���V���w�|�{���g�x�i�������ɔŁjp.535 �i�Q�jEncyclopaedia Britannica�A���}���w��S�Ȏ��T�x�A���w�فw���{��S�ȑS���x�AWikipedia�F�gGold Rush�h, �gCalifornia

Gold Rush�h etc., LearnCalifornia.org.; �hCalifornia Gold Rush, 1848-1864�h�A���̑��A�C���^�[�l�b�g�œǂ߂���Ɋ�Â��B �i�R�j�J���t�H���j�A�E�S�[���h�E���b�V���ɂ����ẮA1848�N�`1859�N�܂ł̏\�N�Ԃ̋��̌@�ʂ͖�883�g���ł��������A1860�N�`1864�N�̌ܔN�Ԃ�258t�Ɍ���A����Ȍ�͋}���Ɍ�������B ���������S�[���h�u���b�V���v�́A�������������Ȃ����̂ł���B��ʂ̐l�������āA��H�ƓI�Ɉꝺ������邱�Ƃ��ł��鎞�Ԃ͒Z���B�R�X�g�̂�����Ȃ��̎悵�₷���ǎ��̍z���́A�����܂��̌@��������Ă��܂��B��́A�ܗL�ʂ̏��Ȃ����z���ő��Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�B�T�z���ނ��������Ȃ�A�̋��������Ⴍ�Ȃ�ɂ�āA�l�⏬�K�͂ȏW�c�ɂ������̂�邢���@�ł͋��̌@�̎Z���Ƃ�Ȃ��Ȃ�B���{��J�͂��W���A�K�͂̑傫�����x�̍̌@�Z�p���g����ЂłȂ���Α��Ƃł��Ȃ��Ȃ�̂ł���B�������āA���E���イ�ɖ������Ă����u�����M�v�͕��M�Ɏ��܂�A����ꂽ��ЂłȂ�����̍̌@���Â����Ȃ�����ւƕς���Ă����̂ł���B���݂́A�������łȂ��A�����ɁA���z�Ɋ܂܂���E�����E���Ȃǂʍ̎悵�Ă��鏊���قƂ�ǂł���B�܂��A�t�ɁA��E���Ȃǂ̍̌@�̕��Y���Ƃ��ċ��Ă��鏊������B �i�S�jMSN

�G���J���^�S�Ȏ��T �_�C�W�F�X�g�ɂ��A���܂ł̓��{�ɂ����鑍�Y���ʂ͖��Z�S�g���������ł���ihttp://jp.encarta.msn.com/encyclopedia_761570498_3/content.html�j�F�u���{�̎Y���ʂ́A�ޗǎ��ォ����y���R����ɂ�����255t�A�]�ˊ���100t�A������������1980�N�㖖�ɂ�����1250t�A���v1605t�Ɛ��肳���B�Ñォ�琢�E�ō̌@���ꂽ���̑��ʂ͖�10��t�Ɛ��肳��A���{�͐��E��1.6%�̋����Y�o�������ƂɂȂ�B�v �i�T�jU.S.Geological Survey Minerals

Yearbook—2007. Gold (Advance Release), September

2009. ibid. p.31.2 �i�U�jWikipedia: Gold

(http://en.wikipedia.org/wiki/Gold) �i�V�j�E�����ɂ�������̌@�̗��j�̊T�v�ɂ��ẮA���̂��̎Q���B«�K �I�R�S�O�Q�I�I �O�S�K�Q�\�S�I�` �H�O�L�O�S�@ �N�@ �T�Q�@�L�E.»

(http://book.uraic.ru/elib/Authors/korepanov/Sait3/GOLD.htm) �i�W�j�v�ĖM���ҁE�c�����Z���w�����S����g �ĉ����L�i�l�j�x�i��g���ɁA1980�N�jp.25 �i�X�j«�H���|�������u �����y�y���{�y �R�y�q�y���y»

(http://www.worldofgold.ru/nature/goldinrussia/siberia.htm)�Q�ƁB���̐����́A���V�A�ɂ�������Y�o�ʂ��u1840�N�ɂ͐��E�S�̂�47�������������A�J���t�H���j�A�A�I�[�X�g�����A�A��A�t���J�ȂǂŖ����ʖL���ȋ��z�R����������Ă���́A20���I���߂ɂ�7���قǂɂȂ��Ă��܂����v�Ƃ��������̒��ŏq�ׂ��Ă�����̂ł���B�܂��A19���I�𒆐S�Ƃ���1752�N�`1917�N�̃��V�A�ɂ���������Y�o�ʂ�2,800���ȏ�ł���A����͐��E�S�̂�12.5�����߂�Ƃ��L����Ă���B �i10�j «�H���|�����p�� �|�y�������p�t�{�p �r �R�y�q�y���y»(�B�y�{�y���u�t�y��)�ɂ��B�����ɂ́u35587�v�[�h�v�ƋL���Ă���̂ŁA�P�v�[�h��16.38kg�Ƃ��Ċ��Z�����583�g���ɂȂ�B �i11�j�ȉ��́u�V�x���A�E�S�[���h�E���b�V���v�̊T�v�́A��ɁA��(8)��«�H���|�����p�� �|�y�������p�t�{�p �r �R�y�q�y���y»(�B�y�{�y���u�t�y��)�Ɉ˂�B��(6)��«�H���|�������u �����y�y���{�y �R�y�q�y���y»������N�y�{���|�p�z �B�p���y�|���u�r�y�� �L�p���{�y�~ (1833 - 1904)�̏����̂���«�E�~�y���u�z���{�y�u �x���|�������u �����y�y���{»�Ƃ����_�� (http://gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedic-dictionary/039/39236.htm)���Q�ƁB �i12�j��L«�E�~�y���u�z���{�y�u �x���|�������u �����y�y���{»�Ɉ˂�B �i13�jU.S.Geological Survey Minerals Yearbook—2007. Gold (Advance Release), September 2009. �Ɉ˂�ƁA���݂̐��E�ɂ�������Y�o�́A���y�[�W�̕\�̂Ƃ���ł����i����p.31.15-p.31.16�j�B �Ȃ��炭��A�t���J�A�M�̋��Y�o�ʂ͐��E��ł��������A���X�Ɍ������͂��߁A2007�N�x�ɂ́A�g�b�v�̍��𒆍��ɏ����Ă���B���V�A�̋��Y�o�ʂ́A2006�N�x�i159t�j��2007�N�x�i157t�j�����E��6�ʂł���B���Ȃ����V�A�́A���{�Ƃ͔�ו��ɂȂ�Ȃ����E���w�̋��Y�o���ł���Â��Ă���̂ł���B�i���{�̋��Y�o�ʂ́A���N�x�Ƃ��A�e9t�قǂɂ����Ȃ��B ���ʋ��Y�o�ʏ�ʌ܂����i�Y�o�ʂ̒P�ʂ�t�k�g���l�A�����_�ȉ��͎l�̌ܓ��j

�i14�j�v�ĖM���ҁE�c�����Z���w�����S����g �ĉ����L�i�l�j�x�i��g���ɁA1980�N�jp.30 �i15�j���c�����w�����L�x�i��j�Ap.182�B �i16�j�w�|�{���g �V�x���A���L�xp.141 �i17�j�w�|�{���g �V�x���A���L�xp.133 �i18�j�w�|�{���g �V�x���A���L�xp.148 �i19�j�w�|�{���g �V�x���A���L�xp.148 �i20�jWikipedia���gCalifornia

Gold Rush�h���hGold

Mining�h�Ɉ˂�B �i21�j�w�|�{���g �V�x���A���L�xp.48�`50 �i22�j�W�̒�(2)(3)�ŐG�ꂽ�f�B���m�S���X�N�̒n�����̋L����M����A�̘b�ł���B �i23�j�w�|�{���g �V�x���A���L�xp.37 �i24�j�w�|�{���g �V�x���A���L�xp.79 �i25�j�w�|�{���g �V�x���A���L�xp.85 �i26�j�w�|�{���g �V�x���A���L�xp.102-103�B�u��T�[�[���i���E�ꃁ�[�g���j�v�ƒ����Ă��邪�A�����͖ʐς������T�[�W�F���i2.13m�~2.13m��4.5��2�j�Ƃ��Ă����B �i27�j���c�����w�����L�x�i���j�Ap.179--190�B ���тƒNjL�F �i�P�j���� �ȏ�A�|�{���g�́u�V�x���A���L�v���N���X�m�����X�N�ɂ�����O�����̋L���̋߂Ȃ���A�u�N���X�m�����X�N�̉|�{���g�v�̗l�q�𖾂炩�ɂ���Ƃ��������₩�ȍ�Ƃ������B����������Ƃ����邫�������ɂȂ����̂́A�u���낵��� ���v�i��15���j�Ɍf�ڂ��ꂽ�_�c�B�[�V�F�����m�̃��V�A��_���u�V�x���A�ɂ�����|�{���g�v�ł��邪�A����ɂ́A���m�����@���ꂽ���V�A���̎������������̂ł���������Ƃ��ł����̂ł���B �Z���������̂����ŎO������₵�ăN���X�m�����X�N���n�̍����̎��̎��@�ɍs�����ƌ��ӂ������@�͉��������̂��Ƃ����_�ɂ��ẮA���̂Ƃ���A�u�f�B���m�S���X�N�v���̋L���Ɋ�Â��āA�V�x���A�ł��������V���������̎�ݔ����p�����Ă���̎�ꂪ����Ƃ������ɋ����D��S���������Č��ӂ����̂ł��낤�Ƒz�����邵���Ȃ��悤�Ɏv����B �����A�����������ӂ��A���Ƃ��Ɖ|�{�����̌@�Ƃɂ������S�������Ă��Ȃ���N���蓾�Ȃ������ł��낤�B���̊S�́A�|�{���u�S�[���h�E���b�V���̎���v�ɐ����Ă������Ƃ��炢��Ύ��R�ɐg�ɂ��Ă������̂ł��낤���A���V�A���C���O�܂Ŗk�C���J��g�Ƃ��ĒY�B����z�̊J���\���Ȃǂ����Ă����|�{�́A���n�ɑ���V���ȋ��z���J���ł���A�K�������L���ł͂Ȃ����{�̍����ɑ傢�Ɋ�^����ł��낤���A���v�Ɏ����邱�ƂɂȂ�Ƃ����v���������A���̂��߂ɋ��̌@�Ƃւ̊S���܂��܂��������̂ɂȂ��Ă����̂ł͂Ȃ����Ƒz������B�������ċ���������S�́A���V�A�ɕ��C���Ă�����Y����邱�Ƃ͂Ȃ������B�N���X�m�����X�N�ɂ����āA��J���Ăł��V�Z�p���g���Ă��鉜�n�̍����̎������@���悤�ƌ��ӂ����S���I���@�́A���������S�������Â����|�{�����玝���������̂Ȃ̂ł͂Ȃ��낤���B���v���肢���߂�A�����ꂽ�s�����Ƃ��Ẳ|�{���g�́A���z��̎ؒn����̎挠�̖��ɂ���������Ɩڂ������Ă����B ��Ƃ̌��ʂ́A�|�����[�m�t�̍����̎������@�����Ƃ��������������A��������z���␄���ɂ����Ȃ����Ƃ���ł���͎̂c�O�����A�|�{���g���g�̏،���ǂނ��Ƃ��ł��Ȃ��ȏ�A�d�����Ȃ����Ƃł���B �i�Q�j�NjL�F�u�V�x���A���L�v���������{���̈Ӑ}�Ƃ̊ւ�� �@�ȏ�̂��Ƃ́A�|�{���g���u�V�x���A���L�v���L�����{���̈Ӑ}�Ƃǂ��ւ��ł��낤���B �|�{�����V�A����̋A�r�ɃV�x���A���s�����悤�Ƃ������@�ɂ��ẮA�Ȃ����ď��Ȃɏ�����Ă��镶���A���Ȃ킿�A�i�P�j�ߓx�Ƀ��V�A�������u���{�l�̉��a���o�v�����Ƃɂ���Ƃ������t��������Đ��������̂����ʂł���B�������A���̌�ɂ́A�i�Q�j���̂��߂Ɂu���n���o�Ĉꕔ�̏�������͂���S�g�v�ł���Ƃ������Ă���A�i�R�j�u���{���{���Ђ����獟����]�����B�R�����R�����ɐ��邱���ɒ��ӂ����������́A�ނ��̎��Ƒ�������v�Ƒ����Ă����i�P�j�B �܂�|�{�́A���V�A�͋��낵�����Ȃ̂ł͂Ȃ����Ɖ��a�ɂȂ��Ă�����{�l�����ɁA���łɃ��V�A������邱�Ƃ͂Ȃ��Ɨ@���{�������Ӑ}�������Ă���A���������{���������߂́u���n�v�̌��������邽�߂ɃV�x���A���s�������̂ł���B�����āA���n�Ɍ����������Ƃ��u�V�x���A���L�v�ɏڂ����L�^�����̂ł���B�܂�A�u�V�x���A���L�v�́A���V�A�ɑ��ĉ��a�ɂȂ�K�v�͂Ȃ��Ɨ@���������������߂̍ޗ��W�߂������̂ł�����B�܂��A���{���{���A���h�ォ����A�O���ォ����A�e���V�A�h�̉|�{���ǂ��������������������ڂ��Ă����ł��낤���A�������A�c�O�Ȃ��ƂɁA�����������͏�����Ȃ������B������Ȃ��Ƃ��A�|�{�͐��{�ɉ��炩�̕����Ă����ł��낤���A�ǂ��������������Ƃ������Ƃ́A����ɒ��ׂĂ݂Ȃ��ƕ�����Ȃ��B ���V�ꎁ�Ɉ˂�A�u�����瓇�������v�������ɓ��������|�{�ւ̐��_�̕������肪�����������߂��A�|�{�́u�A�����Ă����V���ɂ����鎩���̍s���Ɋւ��Ă͉������Č��Ȃ������v�i�Q�j�Ƃ̂��Ƃł���B�����u�S�g�݁v�ł����������o����Ȃ��������A���I�ȃ����ł���u�V�x���A���L�v����������ӎv���S���Ȃ������悤�ł����i�R�j�B���������āA���V�A���|�{���g���ǂ̂悤�ɂƂ炦�A���V�A�̊O���⍑�h�ɂ��Ăǂ̂悤�ɍl���Ă������A�c�O�Ȃ���A������Ȃ��B�������V�A�Ɉ��̗����������Ă����|�{���������d�グ�Ă����Ȃ�A���V�A�ɑ��Čx���̋C���������������Ă����R���L���̑��V�A�ςɂ�����x�̉e����^���邱�Ƃ��ł��A�R���̍��h�ς���������̂ɂȂ��������m��Ȃ��B�����Ȃ�A���̌�̓��{�̐i�ޕ������ς�������̂ɂȂ��Ă��������m��Ȃ��Ǝv���ƁA���ɐɂ������Ƃł���B �|�{���g�����V�A�Ŏd�����������N�O�A��q�g�ߒc�����V�A�����@���Ă���B�g�ߒc�����@�����̂̓T���N�g�E�y�e���u���O�����ɂ����Ȃ����A�͂��Ȋ��ԂɌ���ꂽ���@��������A���������������肵���ɂ����Ȃ����A�v�ĖM���́w�ĉ����L�x�Ń��V�A�Ɋւ��Ė��m�Ȓf������Ă���B���Ȃ킿�A�ĉp�ȏ�Ƀ��V�A���u��(��)�v����̂́u�ϑz�v�ł���ƌ����̂ł����i�S�j�B������u�T�S�����e�I����݃��m�ϑz�v�i�T�j�͎̂Ă�ׂ��ł���Ƃ����̂ł���B�����Ƃ��A�v�Ă̒f��̗��R�́A�u���V�A���������ʋ����킯�ł͂Ȃ��B�C�M���X���t�����X�������N����A���n���̖�]�������Ă���̂ł��邵�A�p���ƗF�D�W�����ׂ�̂Ȃ�A���V�A�Ƃ����ėF�D�����ׂȂ��͂��͂Ȃ��v�Ƃ����悤�ȗ����̂悤�ł���B���Ȃ킿�A�u��V���e�r�����e�������n�A���B�e���~�i�Z��v�ɂȂ��̂ł���A���U�[�m�t���K�̃V���b�N�i��u�t���H�X�g�t�����v�j��������|�S���c���Ă��邩��Ƃ����āA�����N���̖�]�����p���ȏ�Ƀ��V�A������邢���͂Ȃ��ƍl���Ă����̂ł����i�U�j�B �@���{�l�ɂ́A���V�A�ɑ��āA�i�P�j�������l�ԂƂ��Đe�����Γ��̌���肪�ł���͂����Ƃ����A���炭���单�������v���������ł��낤�e���݂̋C���������l�ƁA�i�Q�j�u�t���H�X�g�t�����v�ȗ��́A���V�A�͋��낵�������Ǝv���C�����Ƃ����l������B����A�ނ���A���������A���r���@�����g�ȋC��������{�l�����N�ł������������Ă���̂����m��Ȃ��B�|�{���g�́A�ǂ��炩�Ƃ����ƁA�_�c�B�[�V�F�����m�������Ă����悤�ɁA�e���F�D�̋C���������������Ă���A�����̗F�D�W�𑣐i�������Ƃ����肢�������Ă����悤�Ɏv���邪�A���������C�����������{�l����������������A�������̑��V�A�W�͏����Ⴄ���̂ɂȂ��Ă��������m��Ȃ��B �@�u�V�x���A���L�v��ǂތ���ł́A�m���ɁA���V�A�͕��a�ŁA���ɌR���I�ɓ��{�ɋ��Ђ�^����悤�ȍ��ɂ͎v���Ȃ��B�������A�|�{�̗��́A�|�{�ɍD�ӂ����������V�A�c���{�̉����������̂���A���Ɍb�܂ꂽ���̂������̂ł���A�싞���̍U���������A�����̗��Ƃ��Ă͉��K�Ȃ��̂������̂ł���B�������{����̒ʒB�������āA�|�{�͂ǂ��ł����҂���A�Ă��˂��ȉ��ڂ��A�g�̈��S�͎���Ă����B�������Čb�܂ꂽ�̂����ŗ��s���Ă����������A�|�{�͌��Ȍo����S�����Ă��Ȃ��B�������A�t�ɁA�u�V�x���A���L�v��ǂ�ł��A�u�t���H�X�g�t�����v�ȗ��̓��{�l�́u���V�A�E�R���v���b�N�X�v�i�V�j����������̗͂����悤�Ȍo�������Ă���悤�ɂ��v���Ȃ��B�v�ĖM���͔ނȂ�̘_���ŋ��I�S���̂Ă�Ɛ��������A�|�{���g���Ӑ}�����u���{�l�̃��V�A�ւ̉��a�ȐS�v�𐳂����Ƃ����u�S�g�v�̘_���ƂȂ���̂́A�����������������̂ł��낤���B�|�{���g���A�ߓx�Ƀ��V�A�������u���{�l�̉��a���o�v�����������c���Ă���Ȃ������̂́A�Ԃ����������c�O�Ȃ��Ƃł���B �_�c�B�[�V�F�����m�̂��A�Łu�N���X�m�����X�N�̉|�{���g�v�̍s���������������炩�ɂ��邱�Ƃ��ł����B�u�V�x���A���L�v�S�̂��Ƃ����āA�|�{���g�ɂƂ��ă��V�A�́A�w�Ԃ��Ƃ̑������ł���Ɗ����Ă������Ƃ�����������B���������C�����́A���V�A������ׂ����Ǝv���S����͐��܂�Ȃ��ł��낤�B�N���X�m�����X�N�̉��n�ɂ��鍻���̎����O���������Ď��@�����̂��A�e���݂��郍�V�A����w�Ԃׂ����̂���������Ǝv���Ă���C��������������ł��낤�Ǝv���B �����A�m���ɁA�|�{���{���߂����Ă����͂��́A���V�A�ւ̉��a�ȋ���̋C�������̂ċ���悤���{�l���������Ƃ����˂炢���������鋭�͂Ș_���ƂȂ肤����͉̂��ł������̂��Ƃ������́A�����Ɏc�����܂܂ł����i�W�j�B �NjL�̒��F �i�P�j�w�|�{���g �V�x���A���L�x��O���ɂ�����u�Ȃ����v���ȎQ�ƁB����p.295-296. �i�Q�j���V��w�|�{���g�x�i�������Ɂj�Ap.533�B �i�R) ���I�ȁu�V�x���A���L�v�͂Ȃ����邹���Ă������A�|�{�̎���16�N���o��1924�N�i�吳13�N�j�A�֓���k�ЂŏZ�����|���ۂɁA���R�������ꂽ�ƌ����B�|�{�̈ӎu�𐄂��āA���ꂩ������炭�邳��Ă������A1939�N�i���a14�N�j�ɂȂ��āA�w�V�x�������L�x�Ƃ����\��ŏ��߂Ĕi�Ƃ��ď������������A�܂��A1943�N�i���a18�N�j�ɂȂ��Ă���ƈ�ʏ��Ƃ��Č������ꂽ�B���̂Ƃ��̕\��͍L���F���ҁE�|�{���g�L�w���䗘�����L���n�����L�x�ł��������A�펞���Ƃ������Ƃ�����A���܂蒍�ڂ���Ȃ������i���V��w�|�{���g�x�������ɁAp.533-534�j�B�������A2008�N�ɍu�k�Њw�p���ɂƂ��Ċ��s����āA����ƁA��ʂɍL���ǂނ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ����̂ł���B �i�S�j�v�ĖM���ҁE�c�����Z���w�����S����g �ĉ����L�i�l�j�x�i��g���ɁA1980�N�jp.106-110�Q�ƁB �i�T�j�v�ĖM���ҁE�c�����Z���w�����S����g �ĉ����L�i�l�j�x�i��g���ɁA1980�N�jp.109 �i�U�j�v�ĖM���ҁE�c�����Z���w�����S����g �ĉ����L�i�l�j�x�i��g���ɁA1980�N�jp.110 �i�V�j�u�����Y�w���{�l�̃��V�A�E�R���v���b�N�X�x�����V���A���a59�N�B �i�W�j�{�e�E�e��A2009�N12��7���t���́u�����V���v�i�[���j�ɂ��A���I�푈������ł��������m��Ȃ����������Ă����V�A�������N����Ă����̂ɁA���{���{�͂���������Ƃ����A�a�c�t�������ɂ��V���������̕��Ȃ��ꂽ�B���I�푈�O�A���V�A�͓��{��ǂ��l�߂�悤�Ȓ�Ă�������Ă����킯�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ����������̂ł���B���V�A�������C�����������Ȃ���A����������Ă��푈����̕��r�Ƃ��čl������]�T����{�͎��Ă��ł��낤���A�^�S�ËS�̓��{�́A�푈�����Ȃ���Ύ��Ԃ͑ŊJ�ł��Ȃ��Ǝv���߂Ă��܂����̂����m��Ȃ��B���{�l�̑��ςɉe����^���������m��Ȃ��������|�{�������c���Ȃ������̂́A���j�I�ɂ��A���Ɏc�O�Ȃ��Ƃł���B �i�ȏ�A2009�N12��9�����e�j �t�������F�_�c�B�[�V�F�����m�̘_���Ɣ��m�����@���������Ȃ�

�P�D�T(2):�B.�C.�_�c�B�[�V�F���u�V�x���A�̓��{�l�����v���� �`�����~���� �r

�R�y�q�y���y, «�`�����~�y�� ���u�s���t�~��» 2001 ��1, ������. 2-3 .................... �N���r���u «�����{�������y�u» �������~���p�}�y

�R�y�q�y���y, �p ���y�q�y�����{�p�}�y �������~���u�r ���r���x�p�~�� �� �y�}�u�~�u�} �p�t�}�y���p�|�p �^�~���}������ �S�p�{���p�{�y,

�~�p�x�~�p���u�~�~���s�� �r �~�p���p�|�u 70-�� �s�s. �~�p �������� ���u���r���s�� �P���|�~���}�����~���s�� �������|�p�~�~�y�{�p �r

�R�p�~�{��-�P�u���u���q�����s�u. �B 1875 �s. �������~���{�y�z �������|�p�~�~�y�{ �����t���y���p�| �� �@. �M. �C�������p�{���r���}

�����p�{���p��, ���~���r���y�z ���u�����y�������y�p�|���~���u �������q�|�u�}�� �r �����~�����u�~�y���� �}�u�w�t�� �t�r���}�� �������p�~�p�}�y.

�^���� �q���| ���u���r���z ���p�r�~�������p�r�~���z �t���s���r���� �`�����~�y�y �� �u�r�������u�z���{���z �������p�~���z. �^�~���}������ �������w�y�| �r

�R�p�~�{��-�P�u���u���q�����s�u �q���|�u�u 4 �|�u��, ���~ �����|���x���r�p�|���� �q���|�����y�} ���r�p�w�u�~�y�u�} �����u�t�y

���������y�z���{���z �y�~���u�|�|�y�s�u�~���y�y, �r���t�y�| �t�����w�q�� �� �y�x�r�u�����~���}�y �����u�~���}�y �y �t�u�����u�|���}�y

�y���{���������r �Q�������y�y. �P�����|�p�~�~�y�{ ���r�|���|���� ���q�u�w�t�u�~�~���} �����������~�~�y�{���} �������~��-���������y�z���{���z

�t�����w�q�� �y �����������t�~�y���u�����r�p. �D�|�� �����s�� �������q�� �u���u ���p�x ���q�u�t�y�������� �r �����}, ������ �Q�������y��

�~�u ���s�����w�p�u�� �`�����~�y�y, �{�p�{ �t���}�p�|�y �}�~���s�y�u �������~����, ���~ ���u���y�| ���p�} �������u���p���� ���u���u�x �r����

�R�y�q�y���� �y �����t�����q�~�u�u �����x�~�p�{���}�y�������� �� ���u�r�u���~���}�y �������u�t���}�y. �Q�������y�z���{���u

�����p�r�y���u�|�������r�� �������|�� �~�p�r�������u���� �����w�u�|�p�~�y���} �^�~���}������ �y ���p�x���u���y�|�� �u�}�� �r�u���~����������

�t���}���z ���u���u�x �R�y�q�y����. �M�u�����~���} �r�|�p�������} �q���|�� ���������p�r�|�u�~�� ���{�p�x�p�~�y�u ���{�p�x���r�p����

�������~���{���}�� �������u���u�����r�u�~�~�y�{�� �r�������u���{���u �����t�u�z�����r�y�u, ���q�u�����u���y���� �u�s�� �������p�~���z �y �r���u�}

�~�u���q�����t�y�}���}. �P�� �������y �^�~���}������

�S�p�{���p�{�y ���t�u�|�p�| �������p�~���r�{�� �r �K���p���~���������{�u. �W�u�|���z �t�u�~�� �p�t�}�y���p�| �����t�����q�~��

�����}�p�����y�r�p�| �x���|�������������}�����|�u�~�~���u ���p�q������, �y�x�����p�| �����������z�����r�� �}�p���y�~. �C�p�x�u���p

«�R�y�q�y����», �����r�u���p�r���p�� �����u�x�t�{�� �^�~���}������, �����}�u���p�|�p: «�R�p�}���z �w�u �����������q �������}���r�{�y

�x���|�����p �t�� �����s��, �s���r��������, �����~���p�r�y�|���� �u�}�� ���r���u�� ������������������ �y �~�u�x�p���u�z�|�y�r����������

(!), ������ �����y �������u�x�t�u ���r���u�} �� �����y�y���{���r ���~ �r�u�|�u�| ���~������ �����t�����q�~�u�z���y�z ���|�p�~ �r���u��

���u���~�y���u���{�y�� �����y�����������q�|�u�~�y�z �y �r�����p�x�y�| �����w�p�|�u�~�y�u, ������ �u�s�� ���������u���u�����r�u�~�~�y�{�y �t��

���y�� ������ �u���u �~�u �x�~�p�{���}�� �� �����������u�z���y�} �����u�t�����r���}, �����������u�q�|���u�}���} �t�|�� �������}���r�{�y

�x���|�����p». �B ���{�����q���u 1878 �s. �^�~���}������ �S�p�{���p�{�y, �������u���p�r �r���� �R�y�q�y����, �p�u���~���|���� �r

�S���{�y��. ..........................

�B. �D�p�������u�~, �{. �y. �~., �s.

�K���p���~���������{ �Q�D�U(1)�F�N���X�m�����X�N�Nj�x�@�����̕��i�����j �@�����y�r�~���u �@�s�u�~�������r�� �@�t�}�y�~�y�������p���y�y �K���p���~���������{���s�� �{���p��

(�@�@�@�K�K). �U���~�t 595. �O���y���� 1. �D�u�|�� 5702. �N���X�m�����X�N�n���s�������ۊǏ�(�@�@�@�K�K). �����ԍ��F�U���~�t 595. �O���y���� 1. �D�u�|�� 5702.�j�@�i����̐����@�ɒ����Ă����j

�R�D�U(2)�F�|�{�̂��Ƃ���V���u�V�x���A�v�̋L���i�����j �����i�Q�j�F�E�w�u�~�u�t�u�|���~�p��

�C�p�x�u���p «�R�y�q�y����», �r�������t�y�� ���� �r�����{���u���u�~�����} �� 35. 24 �R�u�~�����q���� 1878 �s���t�p�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i����̐����@�ɒ����Ă����j

�S�D�J�V���[�m�t�i�Ղ̋L�^�i�����j �K���p���~���������{�y�z �{���p�u�r�u�t���u���{�y�z

�}���x�u�z. �O���t�u�| �����~�t���r. 9132/ �P�N (��) 493. �L.967

�T�D�u�f�B���m�S���X�N�̕����v���F�u�V�x���A�̃S�[���h�E���b�V���v�i�����j (http://www.divkylt.ru/divnogorsk/ancient)

|