|

おろしゃ会会報 第17号その1 2011年10月14日 |

||||||||||||||||

|

新会長挨拶 今期から愛知県立大学「おろしゃ会」の会長になった上坂 勇喜です。専攻言語はドイツ語、第二言語でロシア語の授業を受けています。高校2年の時にドイツに一年留学しました。いままでロシア(小4)、韓国(小6)、アメリカ(中1)、台湾(高1)にホームステイをしたことがあります。ロシアにおけるホームステイは、ウスリースクでした。車にそりをつけて引っ張ってもらったり、雪の降り積もる外でのバーベキューだったりetc… しかし一番印象に残ってるのは最初空港に降りたった時のロシアのにおい。表現力が乏しいのでなかなかそれを言い表せませんが。きっとまたロシア行けばそのにおいが懐かしく感じられることでしょう。そんなわけでロシアは印象深い国の一つです! 前会長挨拶 前会長の岸原正憲です。ロシア語は一年次から受講し、二年半ロシア語に接してきました。おろしゃ会ではロシア正教会見学や講演会に参加させていただき、授業だけでは学べないロシアの文化について直接触れることができ、良い経験になったと感じています。 現在メキシコに留学しているため、ロシア語に触れる時間は無くなってしまいましたが、この留学が自分にとって良いものとなるように、残りの時間を大切にしていきたいと思っています。

新旧会長の引き継ぎ(2011年6月14日) 大学のエントランスにて 左は前会長の岸原正憲(現在メキシコのラス・アメリカス大学留学中) |

||||||||||||||||

|

加藤晋先生基金記念講演会

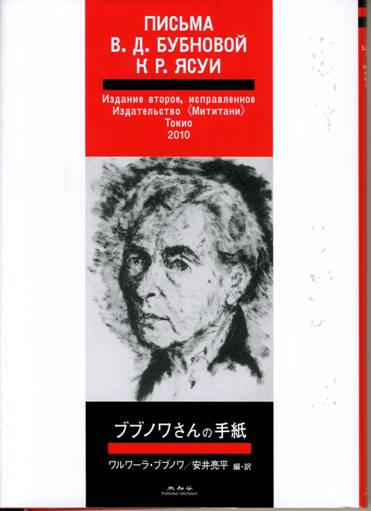

会場受付準備完了 懇親会の受付(右 岸原くん・田川さん)・ブブノワさんの手紙』の販売(奥 鳥山さん・山田くん) 撮影 幅亮子さん 講師 安井亮平(早稲田大学名誉教授) 日時 2010年10月23日(土曜日) 午後5時から7時

場所 ウィンクあいち(愛知産業労働会館)15階

愛知県立大学サテライト教室

講演中の安井先生(いずれもおろしゃ会一期生の鈴木夏子さん撮影)

松島純子さんの質問を受ける安井先生(鈴木夏子さん撮影) |

||||||||||||||||

|

安井亮平先生のお話を伺って 市崎謙作 「心が温まる」とは、正に、安井先生のお話に当てはまることばである。先生のお話は、互いに敬愛する者たちの心の交流に必ず漂う温かみにあふれていて、羨ましいと思うほどであった。 人生とは、ある意味では、偶然的な出会いの軌跡である。すれ違ったさまざまな人との出会い、偶々居合わせた社会的事件や物事との出会い。これまた偶然、自分の意志ではなく特定の歴史的社会に生を享けた我々は、特定の具体的状況の中でのさまざまな偶然的な出会いを積み重ねながら主体的に関与しつつ体験を積み上げ、それによってかけがえのない自らの人生を形成していくのである。 しかし、出会いにもいろいろある。出会いのほとんどは、一過性の泡沫のような出会いである。だが、偶々出会った人や物事が私たちの人生の決定的な体験の核を形成することもある。このとき、偶然的であった出会いは、それなしには自分の人生はありえないと思わないわけにはいかない「運命的な出会い」になるのである。その幸運な出会いが、自らの人生にとっては不可欠の、必然なものに転化するのである。いわば「偶然」が「必然」に転化するような出会いの体験が、私たちの人生の中心核を形成していくのである。 安井先生にとって、ブブノワさんとの偶然的な出会いは、正に、先生の人生にとって不可欠のもの、それなしには先生の人生の軌跡を想像することのできないものになっていると心から思う。ブブノワさんとの出会いは、今述べたような意味での必然的な「運命的出会い」であったと考えざるを得ない。 さらに、運命的な出会いにも人生形成にとってプラスのものもマイナスのものもあるのだが、安井先生にとってブブノワさんとの出会いは、決定的にプラスのものであり、積極的な前向きの行為を誘発するすばらしい出会いだったのである。しかも相互に敬愛する人間関係を持続できただけでなく、ブブノワさんが亡くなられてからは、敬愛するブブノワさんを心から思慕しつつ安井先生は生きておられるのを感ずる。安井先生は、何というすばらしい「出会い」に恵まれたことか! 私が「羨ましい」と感じた理由は、多分、ここにあるのであろう。 実際、私たちは、一生涯尊敬できるような人に、生涯で何人出会えるであろうか。一時期は熱狂的に崇拝して人が「転落する偶像」と化す、苦い思い出はあっても、その人との対話が自らを励まし続けてやまないような人と出会うようなことは、そう多くはないであろう。一生、全くそういう出会いを体験しないことだってありうると思う。安井先生は、幸運でもあったのだ。しかも、その恵まれた「出会い」を前向きに生きることができたのであると思わざるをえない。 十五年前に私家版を出したときには余り感じなかったが、今読みかえしてみて、ブブノワさんの手紙に老いや死と向かい合うブブノワさんの姿勢が読み取れるようになった、という意味のことを安井先生は言われていた。実際、先生が訳された書簡集『ブブノワさんの手紙』を読ませていただいて、ブブノワさんの生き方には感動した。ブブノワさんは、確かな「自分」を持ち、自分の体調がしだいに不調になっていく中でも、自らの独自の視点から物事を観察することができ、自分の体でできることをしっかりやろうとする意思を最後まで持ち続けることのできたすばらしい方である。強い意志を持つが、独善には陥らずに、細かく人を思いやり励ますこともできる、心の広いロシア女性でもあったように思われる。 安井先生が、こういう立派な真に尊敬できる方と運命的に出会い、しかも、心温まる交流を最後までできたのである。しかし、ブブノワさんとの「偶然的な出会い」が「運命的な出会い」に転換するには、これまた温かい心を持つ誠実な人物でなければなしえないことも確かである。知性が豊かな感性に支えられるとき、真の感動を呼び起こすことができるのである。 |

||||||||||||||||

|

なつかしく、楽しかった講演会 ――安井亮平氏講演会に参加して―― 宮崎宏一(元東海高校教師) 10月の初め、私の所にクロネコヤマト便の大型封筒が届いた。差出人は、とみれば県立大学・加藤史朗とある。なに事ならんと開封してみると「おろしゃ会」の講演会案内と講演内容のレジュメ、さらに加藤君の手紙が同封されていた。講演者は早稲田・露文科の私の先輩・安井亮平氏とあり、演題は「日本で暮らしたロシア人画家・ブブノワさんのこと、あれこれ」とあった。ブブノワさんの講義を受けたことのある私は彼女の静かな語り口の、なめらかで歌うように語るプーシキンやチュッチェフの詩の朗読をすぐに思い出して、あぁ、なつかしいなと思ったものであった。この講演会になんとしてもでも参加したいと思った。加藤君の手紙が私の参加の思いをさらに強くしてくれた。「この講演会がおろしゃ会の講演会のフィナーレとなるのではないかと思います。最後の機会に安井先生と早稲田の露文、あるいはまた東海高校(安井氏の母校)に縁のある宮崎先生にご臨席いただけましたら、まことに幸甚に存じます」と丁寧なよびかけがかかれていた。私はとても嬉しかった。加藤君、ありがとうと彼の心配りに心の中で感謝した。ここで少しばかり私と彼との関係を書くことをお許しいただきたい。彼の教え子が多いであろう「会」の若い人たちに彼の若かりし頃のことを伝えるのも意味があると思うから。 日頃、「史朗」と呼んでいる彼と私の出会いは今を去る47年前の1963(昭和38)年4月のことである。私が彼の在籍する東海高校に国語教師として就職したからである。彼、史朗は16歳の高校2年生、私は新任としては少しとうのたった26歳。お互いに若かったなあとつくづく思う。私は高二の現代国語(今は現代文という。国文科出身の先生ばかりの中でロシア文学を専攻した私には「現代国語」がふさわしいというより、古・漢専攻の先生たちが「現代国語」の担当をいやがったのだった。)の担当として彼らの前に立った。東京・下町生まれの私の語り口は大声のべらんめえ口調、そして早口、史朗を含めて生徒たちはビックリしたらしい。そんな口調で私は自分の大好きな映画や演劇を語り、三年前の60年安保、大学4年生でこの闘争に積極的に参加していたこともあり、その時の高揚した雰囲気やそこでの経験などを彼らに語り(自分ではそんなに語ったとは思っていないが)またわが愛するマクシム・ゴーリキイ(私の卒業論文は「マクシム・ゴーリキイとロマン・ロラン-その友情史」)の「どん底」のサーチンのセリフ -「に・ん・げ・ん、なんと誇らかに響くじゃねえか。人間はあわれみで厭しめてはならねぇ。人間は尊敬しなければならねぇ」としばしば口にし、自分を大事にしてたっぷりと生きろと、生徒たちにハッパをかけていた(らしい)やたら元気で、つっぱしる若い私のまわりには、いつのまにか生徒たちの集まりができていった。下宿にもどるよりは学校の宿直室にしばしば泊るようになった私の所に(夜の宿直室に)次から次へと生徒たちが訪ねて来るようになった。「若衆宿」のような感じだった。談論風発の楽しい場であった、といえるだろう。そして私を中心にしてサークルが作られ、読書会やら一緒に観に行った映画や演劇の合評会などが行われるようになっていった。その中に彼、史朗もいた(と思う)。私のまわりに集まる生徒たちの何人かがその年の後期生徒会の役員に立候補、当選した。その中心の一人に彼はいた。「充実した高校生活をつくり出したい」という願いの下に…。彼らがまずめざしたのは「文化祭」の改革であった。ただ単なる欲求不満解消のためのお祭り騒ぎでしかなかったものから、もっと日常生活に根ざした創造的で明日への生活につながるような「文化祭」へ、と。これまでの「お化け屋敷」やなにやら薄汚れた「珍品展」のめだったクラス発表から「戦争と平和」「部落差別」「憲法」「大新聞は果して真実の報道をしているのか」などという社会問題を高校生の視点から取り上げる研究・分析を中心にしたクラス発表が主流を占めるようになった。さらにこの「文化祭」を盛りあげたのが、演劇コンクールである。全校30数クラスの殆どから台本が提出され、きびしい審査(新任の私も演劇にくわしいというので審査員の一人になった)の上で7本だけが上演されるのだ。選ばれた各クラスのメンバーは燃えに燃えたものである。その中の一本に史朗が今もつきあっている新崎智(現在、呉智英の名前で活躍している)の作品もあった。2年時に彼が書いた脚本は《蠅が蠅取り紙を占領する時》と題するフランス・レジスタンスを扱ったもの。なかなかの出来ばえで、最優秀賞を獲得した。3年時に彼は《汝、多く愛するものは…》と題するイエスとユダの「愛の不条理」を主題にした脚本で臨んだ。史朗も群衆の一人で登場。総督ピラトが群衆に「盗賊バラバとイエスと二人のうちどちらかを釈放したいが」と問いかけると、群衆はピラトの期待に反し、「バラバだ!バラバだ!」と叫ぶのである。新崎は自信満々であったが、僅差で一位を逃した。奴がくやしがっていたことを今もよくおぼえている。二日間にわたって行われるこの演劇コンクールには沢山の観客が集まり、東海の「文化祭」の名物であった。その一方ではみんなが楽しめる企画も生み出されていった。「うたごえ広場」や模擬店、名作映画を上映(16ミリ)する、名画座(私、宮崎が担当した)などなど、文化祭の画期的な変革がなされたのであった。この年(1963年)を機に東海の「文化祭」の新しい伝統がうまれたのである。それは今もつづいている。もう一度言うがこのような活動の中に史朗少年はいたのである。いつも元気で朗らかにがんばる彼が。彼らが取り組んだのは「文化祭」の変革だけではなかった。学校当局が打ち出した授業料値上げに反対する闘いである。学校経営者との闘いだけに彼らも必死だった。あれこれの闘いが試みられたが、 当局を一番あわてさせた闘いが次のものである。彼らの中の知恵者が思いついたのであろうか。当時、全校生徒から各家庭に配布されていた「授業料納付書」を生徒会執行部がひそかに集めはじめていたのである。いつもなら授業料が入ってくるはずなのに全然はいってこない。これは変だと学校側が気づいた時には、生徒会の下に大量の「納付書」があつめられていた。史朗を含む執行部はこれを材料として学校当局と値上げ阻止の交渉をやったのである。この闘いの成果は大きかった。生徒たちはなかなかやるな!と私たち教師は感心したものであった。高校時代の話はこれくらいにしておきたい。それから数年後、彼が教育実習生として母校にやってきた時のことを書きたい。この年、十数名やってきた実習生の中に彼の姿があった。大学4年生の彼は相変わらずの童顔で高校生の時とちっとも変っていなかったが、彼の存在は際立っていた。実習に対する積極性、その真摯さで。しかも、いかにも楽しそうで放課後の教室掃除では生徒たちに交わり、率先して掃除をし、彼らととことん話合っていた。そしていつの間に彼は、実習生たちの信頼をかちとり、リーダー的存在になっていた。そのことが私にはとても嬉しかった。社会科担当の彼なのだが、私の授業(現代文)にまで顔をだしていた。私の授業についてよく語り合った。「先生、本当に久しぶりに先生の授業がきけて、とても嬉しかったです。先生の迫力が少しも変わっていないことも嬉しかった」と語ってくれながら、私に言わせれば、私の授業のいちばん大事なところをきちんととらえてくれている彼に「やっぱり彼はすごい奴だ」と感心したものである。と同時に彼がこの数年間で大きく豊かに成長していることを私はつよく感じていた。彼が教師になったら、すばらしい教師になるだろうことを確信していた。教師に必要なものは、人間が大好きということ、つねにはずむ心を持っていること、生徒たちの成長を阻むものがあればそれと徹底的に闘うこと-それらすべてを彼はこの時すでに身につけていたのだから。私からみれば、彼は「愛い奴」なのだ。彼(加藤史朗)のことを少し書きすぎたきらいもあるが、彼の若い「仲間」たちに彼の若き日の姿を伝えることに私は大きな意味があると思ったからである。そんな彼からの誘いを私が断るわけがない。そして、私はでかけた。 ここでも、ちょっと安井さんと私のことを書いておきたい。 60年安保の闘いを積極果敢に闘った私は、翌年(61年)の4月、早稲田の大学院(露文専攻)に進学した。私の所属した研究室に安井さんはいたらしい。「らしい」というのは、この研究室の重く暗くよどんだような雰囲気を嫌い、正味2カ月ちょっとで私は研究室をとび出してしまったので、安井さんと親しく交わることはなく、安井さんと私の縁は切れてしまった。研究室をとび出した私はむさぼるようにたくさんの本(その中にソビエトの有名な教育者、マカレンコの代表作「教育的叙事詩」もあり、その後の私の人生に大きな影響を与えた)を読み、たくさんの映画、演劇を観まくり、また、学生時代の友だちと大いに飲み語ること、これこそが「私の大学」(ゴーリキイの自伝作の題名)なのだと自分に言いきかせ、生きていた。東京、場末の地元で、中・高時代の後輩たちと「よい映画を観る会」をつくって自主上映会をやったり、彼らと読書会もやったりもしていた。そんな生活の中でマカレンコの作品を読んだことの影響もあったのだろう。私はいつしか自分の進むべき道は教師だ、それも私立の高校教師になる、ときめ、その方向に舵をとっていった。63年3月、私は名古屋にある私立・東海高校に就職をきめた。もうすぐ名古屋に出発するという頃、この2年間殆ど顔を合わせたことのない安井さんが私を訪ねてきてくれた。安井さんは会うなり「宮崎さん、名古屋の東海高校に就職するんだってね。ビックリしたよ。東海は私の母校なんだよ」と語りかけてきた。驚いたのは私の方だった。全く縁もゆかりもないと思っていた「東海」がこんな形で身近なものになるとは!安井さんは私を励ますために、と、自分の後輩たちをよろしくと言うために、わざわざ後輩の私を訪ねてくれたのだった。私はただただ嬉しかった。そして「がんばるぞ!」自分に言いきかせたものである。前置きが長くなったが、そういう安井さんとこれから出合うのだ。考えてみれば47年ぶりのことだ。ともに20代前半の若者が、今は70代の高齢者になっている。 再会は意外な場所であつた。講演会場にむかうエレベーター(産業労働センターの)の中であった。遅れて乗った私の前に年配の先客がいた。私もこの人とどこかで会ったようなと思い、彼もそう思ったらしい。15階に着いた。エレベーターを出ると、少し離れた所にいた史朗が「先生!」とかけてきた。私は「おー!」と応えたが、史朗の眼線は私の彼方を見ていた。史朗が「先生」というところをみれば、今夜の主役、安井さんにちがいない。「あ、やっぱり、安井さんでしたか、宮崎です。本当に久しぶりです。今日はお会いできて私はとても嬉しいです」と私。安井さんも「やっぱり宮崎さんか。眼のあたりは昔のままだけど、随分と肥っておられるので…」とビックリ顔で言葉を返してくれた。思いもかけないところでのあっというまの再会。史朗は嬉しそうに私たちを見つめていた。 史朗の司会で講演会は始まった。安井さんは少してれたような顔をして、聴く者の心を落ち着かせる静かな声でとつとつと語りだした。ブブノワさんの「あれこれ」がたくさん語られた。私は安井さんの話をききながら、ブブノワさんの講義を思い出していた。ブブノワさんのやさしくうたうように語る声が私の中に蘇ってきた。プーシキンの詩が、チュッチェフの詩が蘇ってきた。シーンと静まり返った教室の中にブブノワさんの声がなんとも心地よく、しみわたるように広がっていく。ロシア語にそれほど堪能でない私たちなのだが、ロシアの心とはこういうものなのだろうなと思わせ、ロシアそのものを好きにさせるような、そんな気持ちにさせるブブノワさんの詩の朗読であった。60年安保の前哨戦で大学構内はいつも騒然としていたが、ブブノワさんの教室だけは一種特別な存在だった。それはひとの心をなごませ、ホッとさせる「オアシス」のような存在だったといえよう。安井さんがしきりと語った彼女の「こわさ」や「死の沈黙」が教室にみなぎるという緊張感は私たちにはなかった。私たちが最後の学生―私が講義を受けたのは、58年4月から7月なかばまでの短期間の学生だったからなのか、ブブノワさんが72歳という高齢だったからであろうか、私の印象に残る彼女は眼のとても美しく、いくつになっても初々しさの残る少女のような姿だった。だから、安井さんの語る彼女の「きつさ」「はげしさ」「たくましさ」に私は驚いてしまっていた。しかし、安井さんの語るブブノワさんの日本でのありようを知れば知るほど、私はなるほどな、と納得したのである。自分自身の「美」の追求、その試行錯誤の苦しさ、大戦下での監視、尾行の下での迫害された困難な生活、そこからくる生活苦など、ブブノワさんの日本での生活はつらくきびしいものだったのだから。しかし、やりたくなかったのに、生活のためにやらざるをえなかったロシア文学やロシア語の教師だったのにもかかわらず、魅力ある彼女を慕いそのまわりに集まってきた数多い若い日本人(安井さんもその一人といえる)との交流を深めるなかで彼女自身が日本のよさを知るだけでなく、ロシア文学を教える喜びを感じ、さらには彼女自身がロシア文化への理解を深めていったという安井さんの話に私はなんだかとてもホッとすると同時に、思わず「ブブノワさん、良かったですね」と心から嬉しく思ったのであった。安井さんの話で、私は多くの発見をしたが、その中でもいちばんの発見はブルーノ・タウトとブブノワさんとの親交のことであった。日本の知人の紹介でたまたま訪れた桂離宮を見学し、その美しさに衝撃を受けたという彼と「桂離宮」とのかかわりあい、彼の語る「かつら」の美しさの視点からの日本人の「桂」の再発見。彼にはまたすぐれた文化論の書「日本文化私観」「日本美の再発見」があるのを知ってはいたが、わがブブノワさんとタウトが…。かれらのつきあいぶりが石川淳の小説「白描」に描かれているときいて、さらに驚いた。 彼の「普賢」や「白頭吟」などかつてよんだことのある私は彼の一筋縄では読みとれない一種独特の世界と二人(タウトとブブノワ)のことが全然結びつかなかったからである。講演会の翌日、私は家の近くにある古本屋に駆けつけ「白描」を探したが、残念ながら見つからなかった。この作品は芥川賞を受賞した「普賢」とともに石川淳初期の大作であることはわかった。これからゆっくり探し出し、きちんと読んでみたいと思っている。安井さんの話が私に石川淳の新しい世界を開いてくれるかもしれないと楽しみにしている。 ブブノワさんを語る安井さんはとても楽しそうだった。彼女への深い愛がつよく感じられた。年齢差、50歳はあるであろうブブノワさんと安井さんの間にある強い師弟愛=友情、その話は聴く者の心をあたたかくゆさぶりつづけていたと私は思う。彼ら二人の話をききながら、私は私の大好きな「ジャン・クリストフ」(今は殆ど読まれていないことがとても悲しいが)の作者ロマン・ロランとロシアのすぐれた思想家ゲルツェンや、哲学者ニーチェ、音楽家のワーグナーらと親交のあった知的でかつ包容力のあるドイツ女性マルヴィーダ・フォン・マイゼンブークとのことを思い出していた。ローマに留学した20代の若きロランとやはり50歳も年長のマルブィーダとの運命的な出会い。ロランは彼女から多くのものを与えられた。二人の間に交わされた200通近い手紙の数々。「精神の愛のロマン」「魂の室内音楽」と呼ばれる彼らの「往復書簡集」を息をのみつつ、むさぼるように読んだ若き日の私を思い出していた。安井さんの語るブブノワさんへの深い愛情が、全く突如という感じで、私にロランとマルヴィーダを思いおこさせてくれたのだ。ブブノワ・安井、ロラン・マルヴィーダ、この両者には共通したものがある。と私には思えた。私は二組の人間関係のすばらしさに羨ましさを感じている自分を見た。安井さんはいいなあ。 安井さんの話は終わった。私にたくさんの貴重な発見をさせてくれたこと。また、私の中にあった少し薄れかかっていた若き日の熱い思い出を、いくつも蘇らせてくれたことに私は心から感謝しながら、安井さんの話を聴き終えた。深く充実した時間を持てたという満足感を感じながら。 ロゴスキーでの打ち上げ会が楽しかったことはいうまでもない。ロゴスキーのオーナー・土屋も私の教え子の一人なのだが、今夜の会の主役二人(安井さんと史朗氏)が自分の先輩であることを知り、大変喜び、大いにサービスしてくれたことをここで伝えておきたい。 すばらしい講演会を催してくれた「おろしゃ会」のみなさんと中心になって取り仕切ってくれた高校時代からの良さをずっと持ち続けている加藤史朗君(ここは「君」づけでなくてはならぬだろう)に「ありがとう」と言って私の文章を閉じたい。 |

||||||||||||||||

|

ロゴスキーにおける懇親会(48名出席) 恩師二人に挟まれて(左 安井先生・右 宮崎宏一先生)(鈴木夏子さん撮影)

中央 安井先生の右 長年のご友人 中村喜和先生 前列 おろしゃ会会員(鈴木夏子さん撮影)

半谷史郎先生とおろしゃ会会員(鈴木夏子さん撮影)

|

||||||||||||||||

|

以下は当日配布されたレジュメです。 |

||||||||||||||||

|

日本で暮らしたロシア人画家 ブブノワさんのこと、あれこれ

安井亮平先生略歴

|