|

���낵����� ��11�����̂P �i2004�N 4��18�����s�j |

|

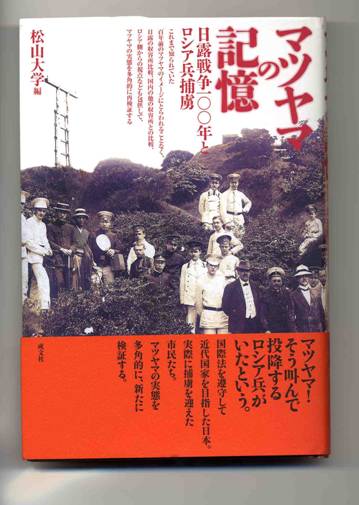

2004�N�R���R���@�����Œ����V���O��a�F���̎�ނ��� |

�K �r�������p�r�{�u

«�Q�������{��-�`�����~���{�p�� �r���z�~�p 1904-1905»

�{ 100-�|�u���y��

�~�p���p�|�p

�u�ߗ��̒��E���ۓs�s�}�c���}�v�ł̕��I����

�\�V�x���A�ɃA�����J�����Ă悤�Ƃ����j�\

�͂��߂�

���낵������P�P�������͂����܂��B��P�O���͎������V�A�ɂ���ԂɁA�c�ӎO��L�搶�A�n�a�̕���M��Â���A����̉����ʔ�����A���̖ؑ����K������͂��ߌ�������̊F������̗͂Ŕ��s����܂����B���낵���͌ږ�̎������ŏ����Ɋ��������Ă����킯�ł��B�Ƃ��낪�A�������V�A����A���Ă���ǂ����������s�����ɂȂ����悤�Ɏv���܂��B�K����

�r�y�~���r�p��?�|�B�y�~���r�p�� �c�`�c. �����g���R�~���j�P�[�V�����E�M���b�v�Ɋׂ��Ă����悤�ł��B���̌��ʁA����̊F����̐e�r��}������Ƃ͋t�̕����œ����Ă����̂�������܂���B�����炭���V�A�ŋC�����Đ������Ă����������A�꒲����ԓx���h�X�����Ȃ��Ă����̂ł��傤���B�Ƃ̎q�������ɐH������邾���ł͂Ȃ��A�X�̌��ɂ܂Ŗi������n���ł��B�u�h�X�����v���u�s���v�ƌ��т��Ă���̂Ȃ�A����͂���Ō��\�T�}�ɂȂ邱�ƂȂ̂ł����A�ǂ��������ł͂Ȃ��悤�ł��B�A���シ�łɔ��N�ȏ�ɂȂ�܂����A���̒��������ɂ��������悤�ŁA�܂��W�[���Ƃ��т�Ă���̂ł��B�V���[�v�ǂ���ł͂���܂���B������܂��u���낵����v�̂������Ǝv�������Ƃ���ł����A�����͖≮�����낵�Ⴕ�܂���B���炩�ɉ���ɂ����̂̐����A�{���̍����̎n�܂�Ȃ̂ł��B�������o���A���R���ۂȂ̂��ƊϔO����ق�����܂���B���ŋ߁A��������{�����܂����B���V�A�ɍs���O�ɐe�s�m����{����������A���V�A����݂ŋ���������{�������ƂɂȂ�܂��B���ɂ̓��V�A�ɍs���O�Ɏ����߂��閧�̕�n������܂��B����������ǂ����ɓ�{�̎����Ζ������邱�Ƃɂ������܂��B

���������̂��炭�̎��ł��邪�䂦�ł��傤���B�F�X�Ȑl�����e���ĉ������܂����B���V�A�Őe����[�߂������ё�w�̑�ؐ搶�A���낵���̑����Q���҃Z���Q�C�N�A�T���N�g�E�y�e���u���N�ɒ��N���w���Ă����铌���w�@�̑�J���A�N���X�m�����X�N�ݏZ�̋��q����Ȃǂł��B����ɂ����Ղ�̓����ɂ͊w����ق̕����Œ����V���̑O��a�F���̎�ނ��A�R��16���̓����[���ɂ��낵���̏Љ�L�����f�ڂ���܂����B�L����ǂޒ��ŖY��Ă�����̏��u���v���o���܂����B�u���낵���͉�̂̑����┭�W��}��Ȃ��v�Ƃ������Ƃł��B�����܂ł��Ȃ����Ƃł����A���I�����́A�Ƃ�킯���I�푈�Ȍ�̗��j�ɂ����Ĉ�l��l�̈������������g�D���ێ����悤�Ƃ���u�������߂Ă������Ȃ̂ł��B���{�S���ɐ����r��Ă���u�Ɨ��s���@�l���v�̗��̒��ł́A��قǎ������Ȃ��ƁA���낵���̂悤�ȁu���g�D�v�����ă��X�g������肩�˂܂���B���ی𗬊���̂悤�ȂƂ��납��⏕���ȂǂāA�N�̓��I�F�D���Ƃ������Ȃǂƌ����u���v��������Ƃɂ��Ȃ肩�˂܂���B���Y��`���l�ނɎc�����̑�ȋ��P�̈�́A�u����ʖ��͐S���ނ��ށv�Ƃ������Ƃł��B�u���A�ς����Ȃ����̂������S�̐Â����ƁA�ς�������̂�ς���E�C�ƁA���̗��҂���������b�q����ɗ^�����܂��v�Ƃ������C���z���g�E�j�[�o�[�̋F���S�ɍ��݂Ȃ��玩�����Ȃ���Ȃ�܂���B

���N�A���̒Z�����w�Ō�����w�ɗ��Ă����}���[�i�E���}�G�����A����w���Ƃ��ĂS���U���ɍė������܂����B�܂��������Ƃ��đ�w�@�ɑ����A���N����͏C�m�ے��ɐi�ނ����ł��B����w���Ȃ̂ɍ�����w��L������ɍs���Ȃ��̂͂ǂ����Ă��Ɨ��w�����Ԃ���s�v�c����ꂽ�����ł��B�ޏ��������ĉ䂪������w�𗯊w��ɑI��ł��ꂽ���Ƃ́A�ւ�ɂ��ׂ����Ƃ��Ǝv���Ă���܂��B�����ȗ��ꃖ���ȏオ�߂��܂������A�������V�A�ł�����J�����A�ޏ������Ă��܂��B�Z���o�^�i���M�X�g���[�c�B�A�j�ɂȂ����������ԂƎ�Ԃ�������̂ł��傤���B��ӓo�^���O���l�ɋ�����K�v������̂ł��傤���B�ޏ������{��Ŏ��₵�Ă���̂ɁA�p��œ�����_�o�͔@���Ȃ���̂ł��傤���B�������V�A�Ŕ�������J�Ƃقړ����悤�Ȃ��̂�ޏ������{�Ōo�����Ă��܂��B�܂�œI�ȏ�ɂ킽����I���y���̗��j���l�l�ɋÏW���Ă��邩�̂悤�ȋC�z�ł��B�u�l�͐Ί_�A�l�͏�v�Ƃ������c�߂̉̎��͍���u�l���̎v�z�v�Ƃ��Č�����ꂻ���ł��B���Ɨ������m�Ƃ����ׂ��ł��傤���B���␢�ԂƂ������̂̈Ӓn�����Ƌ��낵���ɈӋC�������Ă��܂��܂��B�}�Y�C�I�h��c�D�������{�̎��I�i�����j�N�j

���쌧�����u��Ȃ��̍��v�@������m����

���W�E���I�푈

�ȉ��̃��b�Z�[�W�́A�����ё�w������؏��j�搶���T���N�g�E�y�e���u���N�ŊJ�Â��ꂽ�I���푈�P�O�O���N�W�̊J��ɐ旧���āA���o�Ƃ��Ĉ��A���ꂽ�Ƃ��̑��e�ł��B

�K �r�������p�r�{�u «�Q�������{��-�`�����~���{�p�� �r���z�~�p 1904-1905»

�{ 100-�|�u���y��

�~�p���p�|�p

�S�������� �O�{�y (�P�������u�������� �T�~�y�r�u�����y���u���p �O���q�y���y�~)

�D�������s�y�u �t�����x���� !

�Q�������{��-�������~���{�p�� �r���z�~�p �q���|�p ���u���r�p��

�y�}���u���y�p�|�y�����y���u���{�p�� �r���z�~�p �r �}�y���u. �O�~�p �r���������~���|�p �r���{�����s �y�~���u���u�����r ���q�u�y��

�y�}���u���y�p�|�y�����y���u���{�y�� �������p�~ �r �M�p�~�����w�����y�y. �` ���p�x�}�����|���| �� �����}, �r ���u�} �����������y��

���u�s���t�~�����~�u�u �x�~�p���u�~�y�u ���p�{���s�� �����q�����y��, �{�p�{ �����}�u���p�u�� 100-�|�u���y�u �� ���u�� ������, �{�p�{, �`�����~�y��

�y �Q�������y��, �{�����������u �t���|�w�~�� �q���|�y �q������ �t�����w�u�����r�u�~�~���}�y �t�����s �{ �t�����s��, �{ �~�u�����p��������,

�~�p���p�|�y �r���z�~��.

�`�����~�y�� �������|�u ���u�r���|�����y�y �M���z�t�x�y ���u���u�w�y�|�p �r���u�s�� 4 �q���|�����y�� �r���z�~�� : �������~���{��-�{�y���p�z���{����

�r���z�~��, �������~���{��-���������{���� �r���z�~��, ���u���r����

�y �r���������� �}�y�����r���u �r���z�~��. �`�����~�y�� ���t�u���w�p�|�p �����q�u�t�� �r ���u���r���� �����u�� �r���z�~�p��, �~��

�r �������|�u�t�~�u�z �r���z�~�u �����p�|�p �����q�u�w�t�u�~�~���z �������p�~���z �y �r���w�y�r�p�u�� �t�� ���u�s���t�~�����~�u�s�� �t�~��.

�P���q�u�t�p �r �������~���{��-�{�y���p�z���{���z �y �������~���{��-���������{���z �r���z�~�p��, �� ���t�~���z �����������~��, �r���x�r�����y�|�p

�`�����~�y�� �t�� �����|���w�u�~�y�� �}�y�����r���� �t�u���w�p�r �y �����y�~�u���|�p �u�z �q�����������u ���p�x�r�y���y�u �r ���q�|�p�����y

�}���t�u���~�y�x�p���y�y �������}�����|�u�~�~�������y, �~��, �� �t�����s���z �����������~��, �����y�|�y�|�p �r�|�y���~�y�u �r���u�~�~����

�{�����s���r �~�p �r�|�p������ �y �r���x�r�p�|�p �s���������t�����r�� �}�y�|�y���p�|�y�����y���u���{�y��

���y�| �~�p�t �������~���{���z �����|�y���y�{���z. �B ���u�x���|�����p���u �������s�� �`�����~�y�� ���q�|�u�{�|�p ���u�q�� �~�p �s�y�q�u�|�� �y

�������p�w�u�~�y�u. �P�����|�u �������p�w�u�~�y�� �������~���{�p�� �p���}�y�� �q���|�p ���p���������u�~�p �y �x�p�~���r�� �����w�t�u�~�~�p��

�`�����~�y�� �����y�~���|�p �~���r���� �{���~�����y�������y��. �^�����@�u�t�y�~�����r�u�~�~�p�� �r �}�y���u �{���~�����y�������y�� �~�p �����~���r�u �}�y���p �y �t�u�}���{���p���y�y, �r �{�����������z

�������p�~���r�|�u�~�� ���������������r�y�u �r���������w�u�~�~���� ���y�| �y �r�u���~���z �����{�p�x ���� �r���z�~��. �N�� ���u���u����,

���u���u�x 59 �|�u�� �������|�u �r���������z �}�y�����r���z �r���z�~��, �`�����~�y��, �����s�|�p���~�� �� �~�p�������z���y�r���}

�����u�q���r�p�~�y�u�} �R�Y�@, �������|�p�|�p ���r���� �p���}�y��, ���p�{ �~�p�x���r�p�u�}���� «�p���}�y�� ���p�}�����q�������~��», �r �I���p�{

�����t �����u�t�|���s���} �����}�����y �r �u�s�� �r���������p�~���r�|�u�~�y�y �y �~�p�{���~�u�� �����y���������y�|�p �{ ���������|�{�u �r���y���{ �x�p �s���p�~�y����, �~�u���}�������� �~�p ����, ������ ������ �~�p�������p�u�� �t����

�{���~�����y�������y�y.

�` ���u�z���p�� �~�u �}���s�� �~�u ���{�p�x�p���� �~�p ���q������

�������y�p�|���~���� ���y�����p���y�� �r �`�����~�y�y �������|�u �������~���{��-���������{���z �r���z�~�� �y ���u�s���t�~�����~�u�z �`�����~�y�y.

�B ���u�x���|�����p���u �����q�u�t�� �r �������~���{��-���������{���z �r���z�~�u �����p�r�����p�� �r�u���������{�p �`�����~�y�y

�r�������{���}�u���~�� ���������y���p�|�p, ������ �`�����~�y�� �r�����|�p �r ���y���|�� ���r�u�����t�u���w�p�r. �`�����~���{�y�z �~�p�����t

�����w�u �r���p�| �r ���p�{���� �y�|�|���x�y��. �R�u�s���t�~�����~���� �`�����~�y�� �����y���p�u������ «���{���~���}�y���u���{���z �t�u���w�p�r���z» �y �~�p�����t ���p�{�w�u

�w�y�r�u�� ����-���r���u�}�� �������{���z�~�� �r

«�����x�~�p�~�y�y �����y�~�p�t�|�u�w�~�������y �{ �����u�t�~�y�} ���|�����}». �O�t�~�p�{�� �{�p�{ �{���y���y���u���{�y ���{�p�x�p�|

�������~���{�y�z ���y���p���u�|�� �N�p�����}�� �R���������{�y

�� �������y�p�|���~���z ���y�����p���y�y �������|�u �������~���{��-���������{���z �r���z�~�� ���|���r�p�}�y �s�u������ ���r���u�z �����r�u�����y

«�H�p���u�}»: �r �t�u�z�����r�y���u�|���~�������y, �{�����}�u �`�����~�y�y «�B �}�y���u �~�u �������u���� �t�����s���z �������p�~��,

�{���������p�� �x�p�|�u�x�|�p �q�� �r ���p�{�y�u �t���|�s�y �y ���������|�p����, ���|���r�~�� �~�y���y�z». �^������ �{���y���y���u���{�y�z

�r�x�s�|���t, ����-�}���u�}��, ���������r�u�������r���u�� �y ���u�s���t�~�����~�u�z �������~���{���z ���y�����p���y�y. �P�������}�� ������ �`�����~�y�� �~�p �r�y�t �{�p�w�u������

���������r�u���p�����u�z, �~�� �r �t�u�z�����r�y���u�|���~�������y ���~�p �r���������{�p�u�� �s�������t�p�������r�u�~�~���u ���q�|�y�s�p���y�y, �q�u�x �{���~���p

���r�u�|�y���y�r�p�����y�u���� �t�|�� �����{�������y�� ���s�����}�~���s�� �t�u���y���y���p, �y �����x�t�p�u�� �}�p�������r����

�q�u�x���p�q�����y����, �y �����u�~�� ���p������

���|�����p�������� ���p�}�����q�y�z�����r�� ���� �����w�u�|���z �w�y�x�~�y. �B���u�~�~���u ���p�������t��, �~���w�~���u �t�|��

�������~���{��-���������{���z �r���z�~��, �q���|�y �����|�����u�~�� �r ���u�x���|�����p���u ���r�u�|�y���u�~�y�� �~�p�|���s���r,

�s�������t�p�������r�u�~�~���s�� �x�p�z�}�p �r�� �r���u�}�� �r���z�~�� �y �r�~�u���~�u�s�� �x�p�z�}�p �� �@�~�s�|�y�y, �{���������p�� �q���|�p

�����s�t�p �������x�~�y�{���}.

�N�p�����}�� �R���������{�y �t�p�|�����u �����r�u���w�t�p�u�� �r �����z �w�u �����r�u�����y ���p�{ : «�`�����~�y��

�r���u�s�t�p �q���t�u�� �x�p�r�y���u���� ���� �H�p���p�t�p, ������ �~�u �}�u���p�u�� �u�u �������u�}�|�u�~�y�� �r���z���y �r ���y���|��

���u���r�����p�x�����t�~���� �t�u���w�p�r. �B�� �r���u�� ���q�|�p�������� ���~�p �����~�u������ �x�p �����y�}�y �t�u���w�p�r�p�}�y,

���p�x�r�y�r�p�u������, ���p�{ ���{�p�x�p����, �r���y����, �p �~�u �r�s�|���q��. �I ������ �~�u�����������y���u�|���~���u �|�u�s�{���}�����|�y�u

�x�p�{���~���y������ �����p�s�u�t�y�u�z. �L���s�����{�p �~�y�{���s�t�p �~�u �t�������~�u������ �t�� �r���|�p, �{�p�{ �q�� �~�y �����w�y�|�p����,

�y �r �{���~���u �{���~�����r �|�����~�u��.» �S�p�{, �{�p�{ �N�p�����}�� �R���������{�y �}�u���p�������y���u���{�y �������������y�| �x�t�u����, �`�����~�y�� «�|�����~���|�p»

���u���u�x 40 �|�u�� �������|�u ���{���~���p�~�y�� �r���z�~��, �������� �����q�u�t�y�|�p �r �������z �r���z�~�u. �H�~�p���y��, �}���w�~��

���{�p�x�p����, ������ �N�p�����}�� �R���������{�y

�����u�x�r�� ���p�����}�p�����y�r�p�| �������~���{��-���������{���� �r���z�~�� �{�p�{ �����y�x�~�p�{ ���{�������s�� ���p�t�u�~�y�� �y

���p�x�������u�~�y�� �B�u�|�y�{���z �������~���{���z �y�}���u���y�y.

�S�u���u���� �`�����~�y�� ���������� �~�p���p�|�p �y�t���y ���� �����}��

�w�u �����p���~���}�� �������y, �r�����u�t���y �y�x �����u�t�u�|���r �}�y���~���z �{���~�����y�������y�y. �`�����~���{���u

�����p�r�y���u�|�������r�� �������r�u�|�� ���������|�{�� �r���y���{ «���p�}�����q�������~��» �r

�I���p�{, �~�u���}�������� �~�p ���y�|���~���u �������������y�r�|�u�~�y�u �}�y�����|���q�y�r���� ���y�|. �I �������~���{�y�z �~�p�����t �q���|

�r���~���w�t�u�~ �~�p �����q�����r�u�~�~���� �s�|�p�x�p�� ���u�����u���� ���p�{���u �r���u�~�~���u �t�u�z�����r�y�u. �^����, ����-�}���u�}��, �x�~�p�{,������ �������~���{�y�z �~�p�����t ���u�����u�� �s�������{���� ���p�}������ �� �r���z�~�u �y

�����p�~���r�y������ �p���p���y���~���} �{ ���r���u�}�� �q���t�����u�}��.

�` �t���}�p��, ������ �~�p�y�q���|�����u�u �x�~�p���u�~�y�u �������z

�r�������p�r�{�y �����������y�� �y�}�u�~�~�� �r �����}, ������ ���~�p �������q���t�y�� �s�������{���� ���p�}������ �� �r���z�~�u �����u�t�y

�~�p�����t�p �y �r�~�u���u�� ���r���z �r�{�|�p�t �r �������}�y�����r�p�~�y�u ���q���u�����r�u�~�~���s�� �}�~�u�~�y�� ���������y�r �r���z�~�� �y

�x�p �}�y�� �r�� �r���u�} �}�y���u. �M�u�w�t�� �~�p���y�}�y �������p�~�p�}�y �u���u �������u�����r���u�� �������q�|�u�}�p «�K�����y�|�����{�y��

�����������r���r» �y ������ ���r�|���u������ ���p�}���} �q���|�����y�} �����u�����������r�y�u�} �{ �x�p�{�|�����u�~�y�� �}�y���~���s��

�t���s���r�����p. �` ���r�u���u�~, ������ �������� �{ ���p�x���u���u�~�y�� �������z �������q�|�u�}�� �|�u�w�y�� ���u���u�x

�����������q�����r���r�p�~�y�u �r�x�p�y�}�������~�y�}�p�~�y�� �p�{���y�r�~���} �{���|���������~���} ���q�}�u�~���}. �` �~�p�t�u������, ������ �����p

�r�������p�r�{�p �q���t�u�� �y�}�u�u���� �q���|�������u �x�~�p���u�~�y�u �r �{�p���u�����r�u

���t�~���s�� �y�x �x�r�u�~���u�r ���p�{���s�� ���q�}�u�~�p, ������ ���~�p �����p�~�u�� �|�������y�} �����y�}�u�����}, �{���s�t�p �}��

�r�~�y�}�p���u�|���~�� ���p�����}�������y�} �r�x�p�y�}�~���� �y���������y�� �y �s�|���q�w�u �����z�}�u�} �t�����s �t�����s�p.

�B �x�p�{�|�����u�~�y�u �� �������� �������t�u�{�|�p�}�y�����r�p����

�����p�s�}�u�~���� �y�x �������}�� �������~���{���s�� ���������p �I���y�{�p�r�p �S�p�{���q���{�� «�P�p�}�����y �p�t�}�y���p�|�p �M�p�{�p�����r�p» ����-�������~���{�y �y ����-���������{�y

�r ���u������ �t�����w�q�� �}�u�w�t�� �~�p�����t�p�}�y ���q�u�y�� �������p�~. �P������ �I���y�{�p�r�p

�S�p�{���q���{��, �{�����������z ���}�u�� �����u�w�t�u�r���u�}�u�~�~��, �s�|���q���{�� �|���q�y�|

���������{���� �|�y���u���p�������� �y �r ���r���y �������|�u�t�~�y�u �t�~�y �~�p ���}�u�����~���} �|���w�u ���~ �y�x �������|�u�t�~�y�� ���y�|

�x�p���y���p�| �r ���r���� ���u�����p�t�� �������~���{�y�z ���u���u�r���t �����p�����y ���q���w�p�u�}���s�� �y�} �L.�S���|�������s��

«�O�t���}�p�z���u����!», �~�p�����p�r�|�u�~�~���z ���������y�r ���������{��-�������~���{���z �r���z�~��.

��̋��т��r��̍������A�@�@�@�@�@�����̂Ȃ�s�҂�A�N������

�@���ɂ݂Ȃ���S�L�̚a�X���@�@�@�@�@�}�J���t�Ȃ肫�B���̎��̔g��

�@�b���X�����߂�B���R�́@�@�@�@�@�Ō�̗͂ӂ�ւ�l�̖���

�@�G���������������n�ɕ����āA�@�@�@�}�J���t�Ȃ肫�B�ӓV�̌ljp�Y�B

�@���A�吅�̋����ɉ䂪�ĂӁ@�@�@�@�N�����ւA�g�͂���G����

�@�}�J���t�����Ɏb���͒��܂��B�@�@���C�������{�̈ꎍ�l�A

�@�ނ߂āA��Â̘Q���ӁA�@�@�@�@�G���ɁA�ꂵ����������

�@�����������Ȃ��̗����`�B�@�@�@�@�@�������Ԃ�A�E�E�E

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����悵����A�䂪�F�}�J���t��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���l�̗܂����ɁA�N������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���тɂ�����͂ɁA��킭��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�N�����A�䂪���A�s�ł̐M�Ƃ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ȃ����݂āA�䂱�̐��ɂ������͂ށB

�@�T ���{�p�| �����t�p�~���� �t�u�}���~���r �~�p�t �q�u�x�t�~���� �}�������{����.

�I �r��, �{���s�������� �r���p�w���y �y ���r���y,

�R�{�|���~�y���u �t���|�� �r�p���y �{��������,

�P���u�t �y�}�u�~�u�} �M�p�{�p�����r�p �~�p �}�y�s �����y���y���~���r.

�O�~ �����s�|�����u�~ �q�u�x���}���u�} �r���|�~ ���u�t����

�P���t �����u���q�|�u�~�~���} �}�u�������u�} �t�p�|�u�{���s�� �@���������p.

�P�������y�r�~�y�{ �t���q�|�u�����~���z !

�S�� �r�������u���y�| ���r���z �{���~�u��.

�A�u���������p���~�� �~�p ���������� �{���}�p�~�t�~���} ��������...

�R �M�p�{�p�����r���} �����p�r�~�y�r, ������������ �s�u������

�R���������� �r�u�{�p. �A�u�����}�u�����u�~ ���r���z �r�u�~�u�� !

�I ��, ��������, �r �`�����~�y�y �����w�t�u�~�~���z,

�B �������p�~�u ���r���y�� �r���p�s���r, �~�p �t�p�|���~�u�}

�q�u���u�s��,

�`, �s�����u�����~���� �r�u�������� �������������u�~�~���z,

�R�t�u���w�p���� ���������r�� ���{�����q�y �~�u �}���s��...

�M���z �t�����s �M�p�{�p�����r ! �S�� �������u�| �r �}���s�y�|��,

�N�� �r �y�}�u�~�y ���r���u�}, �r �}���y�� �����y���p��,

�B �q�u�����}�u�����~���z �����p�r�t�u ���������� �� ���y�|��,

�X�����q �q������, �{�p�{ ����, �r ���u���u�t���r����

�q���z���p��.

���R��w�s���t�H�[����2003

�u�ߗ��̒��E���ۓs�s�}�c���}�v�ł̕��I����

���s��w��w�@�l�ԁE���w�����ȏC�m�ے�

����M���

�@

���N�œ��I�푈�̊J�킩��100���N���}���܂��B������L�O���A��N12��13���A�����ōŏ��Ƀ��V�A���ߗ������e���ꂽ���R�̒n�ɂ����āA�s���t�H�[�����u�ߗ��̒��E���ۓs�s�}�c���}�v�i��ÁF���R��w�A���I�푈������j���J�Â���܂����B���m������w�̑��Ƙ_���ŁA�u���I�푈���̖��É��ɂ����郍�V�A���ߗ��v�ɂ��Ă̌����Ɏ��g��ł������́A��w�@���Ȃ��瓯�t�H�[�����ŕ���Ƃ����M�d�ȋ@��Ɍb�܂�A���N3�����ɐ����Ђ�芧�s���ꂽ�w�}�c���}�̋L���\�\���I�푈100�N�ƃ��V�A���ߗ��x�̎��M�ɂ��Q�����܂����B�����ł́A�t�H�[���������̕A����я��Њ��s�܂ł̌o�܂ɂ��āA�ȒP�ɂ��b�������Ǝv���܂��B

�u�}�c���}�v�ւ̓�

�@���m������w�𑲋Ƃ��A���s��w��w�@�֊w�Ђ��ڂ��Ă܂��Ȃ���N��5���A�܂����h�ɃC���^�[�l�b�g��ڑ����Ă��炸�A�g�ѓd�b�̃��[�����݂��������̂��ƂɁA�����w�̈�t�琰�搶���玟�̂悤�Ȗ₢���킹������܂����\�\�u12���ɏ��R��w�œ��I�푈�̃V���|�W�E������悳��Ă���B���É��Ə��R�̎��e�����r�����āA���Ă݂�C�͂Ȃ����H�v�\�\�B���́A��N�x�����I�������Ƙ_�����A���w�E�E���ᔻ�����������ׂ��A��t�搶�Ɉꕔ�����肵�Ă������̂ł��B�t�H�[�����̎�|�ƁA���Ƙ_���̌����e�[�}�����܂��܈�v�������߁A�܂��C�m1�ɂȂ�������̎��̂悤�ȉ@���ɁA�̂��Ăт����������̂ł����B

�@���������w�E���m�ł��邱�ƈȊO�ɂ͒f�闝�R�Ȃnj����炸�A�}�X���������́A�̌����������܂����B�܂��Ȃ��A�t�H�[�����̊����u�w���w���v����Ă��鏼�R��w�̋{�e���搶����A�ڍׂɂ��ă��[�������������܂����B���ɂ́A�����Ɛт��A�w��ł̌����̌o��������܂���B���̂悤�ȃ`�����X��^���Ă����������̂́u�p�f�v�Ƃ������A�u�唎�Łv�Ƃ������Ȃ��A��Îґ��̉��̑傫���ɂ͖{���ɓ��̉�����v���ł��B����5���̎��_����A�N�Ԃ̃t�H�[�����ւ̏������n�܂�܂��B

�@6���A�����̃p���t���b�g�Ɍf�ڂ���u�v�|�v�̎��M�˗�������A���e���t�̍ہA�҂́u��ʐ^�v�Ȃǂ��������܂����B���e�����܂��Ă��Ȃ����ŁA�v�|�������˂Ȃ�Ȃ��͍̂��Ȃ��Ƃł��B�҂́u�v���t�B�[���v�ɂ��ẮA���炩���߃��[���ł��`�����Ă���܂����B�Ƃ���ŁA���́u���É��Ə��R�̎��e����r�v�Ƃ����e�[�}�Ŕ��\�����̂ł����A���̑薼�͂��Ƃ��ƈ�t�搶�����߂��u����v�ł����B�Ӗ��Ȏ��́A�ύX�������̂܂܃t�H�[�����̃e�[�}�Ƃ��Ďg���A�w�}�c���}�̋L���x��l�͂̃^�C�g���ɂ������Ă��܂����̂ł��B

���e���M�ƌ������\�̏���

�@�p���t���b�g���e�𑗕t���I���A�u�����12���܂ł̂�т菀�����悤�v�Ǝv���Ă����̂ł����A7���ɘb���}�W�J���܂��B�t�H�[�����̃p�l���X�g�Ŏ��M���A�������ʂ�����̋L�O�_�W�Ƃ��Ċ��s���邱�ƂɂȂ����̂ł��B���Ђ��o���Ƃ������Ƃ́A���Ȃ킿�A��҂ł��鎄�ɂƂ��āu�_������{�����v�Ƃ������Ƃ��Ӗ����܂��B�����A���R��w�������������玷�M�v�̂������Ă��āA400���~30�`40�����x�́A�t�H�[�����ł̓̕��e�ɉ��������e���������ƂɂȂ�܂����B���ߐ��11��9���B��w�@���Ŏ��Ԃɂ��Ȃ�̗]�T������Ƃ͂����A�������ɉċx�݂ɓ���O����A�ł�̐F���B���܂���ł����B

�@���e���M�͂��Ă����A7���͑�w�@�̑O�L������ۑ背�|�[�g�ɒǂ��܂����B�ċx�݂ɓ���ƁA�悤�₭�d�����������A���m���}���قȂǂŁA���Ƙ_���ň�������Ȃ������lj��j���̒����Ɏ��|����܂��B���É��ɂ͂��̐́A���݂́u�����V���v�̑O�g�ł���u�V���m�v�Ƃ����V��������A���I�푈���A���V�A���ߗ��W�̋L���������̂悤�Ɍf�ڂ���Ă��܂����B���̃}�C�N���t�B�����̕��ʂ̂��߁A���}���قł�1���~�قǎU�������ƋL�����Ă��܂��B�Ƃ�����A�ċx�݂́A�j����I�ʂ�����x�̂��Ƃ����ł����A�A���o�C�g�ȂǂŎ��Ԃ��������ʂɉ߂��Ă����܂����B

�@�H�A���e�̎��M�Ɏ��g�ޒ��ŁA10��25���̓��I�푈������ł̏̕��������s���Đi�߂܂��B12���̃t�H�[�����Ƃ͕ʂɁA��t�搶���瓯������ւ̂��U�����������̂ł��B���R�ł́u�啑��v��1�������O�ɁA�����̌������e�ɂ��āA���搶�����炲�w�E�E���ᔻ�����������Ƃ����@��Ɍb�܂ꂽ���Ƃ̓��b�L�[�ł����B10���̓��I�푈������͖����w�ōs���A�u���{�l�_���̌������I�푈���̖��É��ؗ����e���v�Ƃ����e�[�}�ŕ����܂����B������͌R���j�w����x�����Ƃ̋��Âł������̂ŁA�����̗v�|�́w�R���j�w�x�̎����Ɍf�ڂ����\��ł��B

�@���e�̒��ߐ�܂Œǂ����݂ƂȂ�A10������11���ɂ����Ă͖{���ɑ�ςȎ����ł������A�F�B�̃��[���Ɏx�����Ȃ���A���Ƃ��_���Ƃ��Č`�𐮂��Ă����܂����B��w�@�ŁA����̎��Ƃ����܂藚�C���Ă��Ȃ������̂��A���ԓI�ȈӖ��ōK�������Ǝv���܂��B���e�����łȂ��A�O���t�E�n�}�Ȃǂ̐}�ł��쐻���A���ߐ�܂łɏ��R��w�ɑ��t���邱�Ƃ��ł��܂����B

���e���M���I���ƁA���x�̓t�H�[���������̔��\�Ɏg���u�p���[�|�C���g�v�����̍쐬�Ɏ�肩����܂����B���́u�p���[�|�C���g�v�͊w��1�N�̏��Ȋw�̎��ƈȗ��A��x���g�p�������Ƃ��Ȃ������̂ł����A30�����x�̕ŕ����E�ʐ^�Ȃǂ̏��������I�ɓ`���邽�߂ɂ́A���\�t�g���g���ق�����܂���ł����B�f�[�^��CD-R�ɋL�^���Ă���̂ŁA�܂��@���������u���낵���v�̕���Ȃǂł��A�t�H�[�����Ɠ������ł��邩�Ǝv���܂��B

�u�ߗ��̒��E���ۓs�s�}�c���}�v�̌��L

�@���āA���R��w�E�s���t�H�[�����̊J�Â�12��13���ŁA��14���ɂ͏��R�́u���V�A�l��n�v�փG�N�X�J�[�V��������悳��Ă��܂��B�t�H�[�����O����12�����v���W�F�N�^�[�ƃp�\�R���̒����ȂǁA�F�X�Ə��������Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ŁA���ǁA2��3���̍s���ł̏��R�s���ƂȂ�܂����B�w���̐g���ő債�Ă������Ȃ��A�܂��V�����Ɠ��}�̏�芷�����ʓ|�ł������̂ŁA���s�`���R�Ԃ̒��ԍ����o�X�𗘗p���܂����B�o�X�̔��Ԏ������ߑO7���������̂ŁA�Q�V�������S�z�ł������A�钆�ɗF�B�ƃ��[�����������Ă������߁A�o���O��͉��ƈꐇ�����Ă��܂���B

�@�����o�X�Ōߌ�1���߂��Ɉɗ\�S���E���R�s�w�����B���H���Ƃ��Ă����A���R��w�������܂����B�܂��́A�t�H�[�����̖ڋʂ̈�ł��郍�V�A���ߗ��Ɋւ���j���W���������w���A���ꂩ�珼�R��w�@�w���̋{�e�搶�̈ē��ŁA���ł���u�J���t�[���z�[���v�ֈړ����܂����B�O�̂��߁A�������݂̃m�[�g�p�\�R���͗p�ӂ��Ă����̂ł����A���p�̃p�\�R�����g�p�ł��邱�ƂɂȂ������߁A���ɏ�����܂����B���ɂ͕҂̐搶�������X�Ɠ�������A�������ɂ���`�����邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ����̂ŁA���̓��͗[�����U�B���̌�A�k�C����w�X���u�����Z���^�[�����ŁA���m������w�̌����V�A�ꋳ���ł����錴���V�搶�ƁA�[�H�����ꏏ�����Ă��������܂����B

�@�s���t�H�[�����������B���h���Ă����z�e��������������܂����B�u�ǂꂾ�������̐l�������^�Ԃ̂��낤�v�Ƃ����S�z���X�J�ɏI���A�J��ƂƂ��Ɏj���W������z�[���q�Ȃ́A�u���ԂɁA�e�[�}�ɊS�����������R�s���ł����ς��ɂȂ�܂����B�b�ɂ��ƁA���R�Ő��܂������l�̂��悻�����́A���I�푈���ɓ��n�Ƀ��V�A�������e����Ă������Ƃ�m���Ă��邻���ł��B�ߗ�������Ă����̂͑S���̂�29�����ł������A���̒n��ł͓���l�����Ȃ����ƂŁA����ɂ͖{���ɋ����܂����B

�@�t�H�[�����͌ߑO10������ߌ�5�����܂ł̃X�P�W���[���ŁA�u���ҁE�҂��킹��9���B�k�C����w�E���搶�̊�u������n�܂�A���̐ق��p�l���ŏI���Ƃ����\���ł����B���H�ł́A�z�[���Ɠ����������ɂ��鐶���̐H���ŁA���e���ł̏��Z�N���X�̐H�����Č��������j���[�����������܂����B�X�[�v�A�^���J�c���c�A�r�[�t�X�e�[�L�A���p���A�g���܂ŏo����A�������喞���ł������A�u���m���E�����N���X�̍Č������łȂ��ėǂ������v�Ɠ��S�z�b�Ƃ��Ă��܂����B�̐S�́u���É��Ə��R�̎��e����r�v�̕ɂ��Č����A���Ԃ��������Z�k����Ă��܂������߁A���e�����ׂē`������܂���ł������A���^�����ʼn��Ƃ��u���x���W�v���A���ȍ̓_�ł�80�_�̏o���ł����B��������ȓ_�Ƃ��āA�u�p���[�|�C���g�v�̕������������A�㕔���Ȃ̕��̓��W�����ɗ��邵���Ȃ������A�Ƃ������Ƃ�����܂��B�t�H�[�����̏ڍׂɂ��ẮA���R��w�z�[���y�[�W�A�܂��́w���j�ǖ{�x3�����Ƀ��|�[�g���f�ڂ���Ă��܂��̂ŁA����������Q�Ƃ��������B

�s���t�H�[�����I����A���R�̔ɉ؊X�E��X���ɂāA���e�����܂����B��t�琰�搶�ɘA�����ɂ��Q�������Ă��������i�H�j�A�������I�����Ĉ��g���Ă������Ƃ������āA���̖�͖{���Ɋy�������Ԃ��߂������Ƃ��ł��܂����B

�@�����͒�����A���R��w�̗��R�ɂ���u���V�A�l��n�v�ւ̃G�N�X�J�[�V����������A�������V�A��w�@�u�t�ŏ��R�s�o�g�̑������F�搶�ɁA��n�̋����ݒn���܂߃K�C�h���Ă��������܂����B��n�E�L�O��ւ̌��Ԏ��̌�A�ߗ������e���ꂽ���@�Ȃǂ����܂������A�����ł���ʂ̕��������Q������Ă������Ƃɂ͋��������B���R��w�֖߂�A���U�A����łQ���Ԃ̃t�H�[�����̂��ׂĂ̊�悪�I�����܂��B���̌�A�[���̋��s�s���̃o�X���Ԏ����܂Ő����Ԃ������̂ŁA��l�ŏ��R��A���㉷��Ȃǂ�K�ˁA���̊Ԃ̏��R�ό����y���݂܂����B�]�k�ƂȂ�܂����A���y�Y�ɂ͖��فu�^���g�v�����ɔ��������A�����߂ł��B

�w�}�c���}�̋L���x�̊��s

�@12��13���̃t�H�[�����̋c�_���ӂ܂��āA����20�����ŏI���e�̒�o���ߐ�ƂȂ�܂����B�Ō��ƂȂ鐬���Ђփe�L�X�g�E�}�łȂǂ̃f�[�^�𑗂�A�ЂƂ܂������Ɍ��e���u���ҁv�̂��Ƃ𗣂ꂽ�킯�ł��B�N��������1���A���x�͏��Z�Z���̉^�тƂȂ�܂����B�P���̏��ЂƂ��ăy�[�W���Ɍ��肪���邽�߁A�Ҏ҂���̎w�E�Ŗ{�����ꕔ�J�b�g���Ȃ���Ȃ�܂���ł������A�_���̓��e�Ƃ��ď����Ă����������Ƃ́A�T�ˎc�����Ƃ��ł����Ǝv���܂��B�{���́A���Z�Z���݂̗̂\��ł������A�J�b�g�Ƃ����v���Z�X��ł��܂����̂ŁA�čZ�̍Z�������܂����B

�@���ۂɖ{�ɂ��钼�O�̒i�K�A�Q��������ɂƂ��Č����Ƃ��́A�{���Ɋ��S�[�����̂����肵���B���e���M���̋�J�͂������܂����A�u���ꂩ�瑽���̐l�Ɏ����̕��͂�ǂ�ł��炦��v�Ƃ������Ҋ��́A���̋�J��Y�ꂳ���Ă���܂��B���ƁA�u���̔N��Ŗ{���o���ėǂ��̂��낤���B���Ď����͌b�܂�Ă���̂��낤�v�Ƃ����v�����A�����A��ԑ傫�������̂�������܂���B���̂悤�ȁA�����́u�^�����v�����ł��Ă��Ȃ���w�@�����A�ɂ킩�ɐV���ЂȂǂ��璍�ڂ��W�߁A�����Ɛ����Ȍ��������Ă���L�\�Ȑl�ނɐl�̖ڂ��͂��Ȃ��\�\�B���������̂��ǂ����Ǝv���܂����A���{�̊w�p���E�ɂ́A�������̒m��Ȃ�����ŋP�����������Ɛт������Ă���@���⌤�����A�����҂��������邱�Ƃ��A�����ĖY��Ă͂����Ȃ��Ǝv���܂��B

�@3�����{�A���悢�搬���Ђ��w�}�c���}�̋L���\�\���I�푈100�N�ƃ��V�A���ߗ��x���������A10�����Ԃɋy���́u�}�c���}�ւ̓��v�͂ЂƂ܂��u�I���_�v�ɓ��B���܂����B�������Ȃ���A���ɂ͂��ꂩ�珑���˂Ȃ�Ȃ��C�m�_�����c����Ă���̂ŁA�����炭�x�މɂȂǂقƂ�ǂȂ����Ƃł��傤�B����A���̂悤�ȃt�H�[�����Ƙ_���̎��M�Ƃ���2�̋M�d�Ȍo���������Ă����������̂��A�����w�̈�t�搶���͂��߁A�t�H�[��������ҏW�ł����b�ɂȂ������R��w�E�{�e�搶�A�����Ђ̓엢���В��A���̑�����̊��Ɋւ��ꂽ���X�̂������ł��B�{���ɗL���������܂����B

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@

���I�푈�P�O�O�N���L�O�����w���R�̋L���x������

�w���R�̋L���x�̕\���B���⎁�̘_���͖{���̑�S��

���낵������G�N�X�N���V���ɎQ�������Z���Q�C�E�K���L�����́A�����ё�w�ɐi�݁A��؏��j�搶�̎w�����āA���̂悤�ȘJ��𑲋Ƙ_���Ƃ��ď����܂����B�ꋓ�f�ڂ��܂��B�Z���Q�C�E�K���L�����́A���݁A��ʑ�w��w�@�Ŋw�ԖT��A�m�g�j�e���r�̃��V�A���b�ł��X�L�b�g�ɓo�ꂵ�Ă��܂��B

�Z���Q�C�E�K���L�����@�P�X�X�W�N�P�O��

�I�����y�~�~�p�� �{���}�}�u�����y�� �t���|�w�~�p �~�u�����y

���u�|���r�u���u�����r��

�I�����y�~�~�p�� �{���}�}�u�����y�� �t���|�w�~�p �~�u�����y

���u�|���r�u���u�����r��

�q�|�p�s�� �y �r���u�}�y���~���u ���|�������u�~�y�u ���u�|���r�u���u���{�y�� �����|���r�y�z.

�M.�D.�A�����y�~

�͂��߂�

�@�������ɓ��V�x���A��K�ꂽ���{�l�̎�L�ɂ́A���т��у~�n�C���E�u�[�`���Ɖ]�����ƉƂ̖����o�ꂷ��B�[�֎�`�ɑ������Љ�ւ̕�d�⎜�P�ƁA����̗v���ɉ��������ɗL���Ŋv�V�I�Ȏ��Ƃ�W�J�����l���ł��������A���{�ł͑S���m���Ă��炸�A�܂����V�A�{���ł��ނɊւ���Z�܂��������͖w�Ǐo�Ă��Ȃ��B��ȕ����Ƃ��āA�P�X�X�S�N�ɃU�o�C�J���o�g�̍�ƃI�[�X�J���E�n�t�L�������������㏬���w�u�[�`���E�t�@�C���x��������̂́A���w�I�X������ϋ����A�̌n�I�Ƃ������Ȃ����A�ڍׂ��Ƃ������Ȃ��B�܂��A�u�[�`���Ɠ��{�l�Ƃ̌𗬂ɂ��Ę_�������̂͊F���ɓ������B�{�e�ł́A���������Y���ꂽ���j���ł������@��N�����A�ނ̐��U�ƁA���̎��ƂƗ��O�𑽂��̓��{�l�ɏЉ�����Ǝv���B�ȉ��A�ނ̐��U�𗪏q���钆�ŁA�e�����̍l�@�����݂����B

�P�D�z�R�T����

�@�P�U�X�W�N�A�s���[�g�����̒����ɂ��A�M���V���l�����@�[�C�f�B�A��������Ƃ��鏔�z���̒T���������V�x���A�ɔh�����ꂽ�B���͂P�U�U�X�N���A�U�o�C�J���n���ɍz�������݂��Ă��鎖����Z���̍̍z�̍��Ղ��疾�炩�ɂȂ�A�����ō̎悳�ꂽ�������͎����ׂ̈Ƀ��[���b�p�֑����A�z�R�w�ɏڂ����M���V���l���Z�p�҂Ƃ��ď��ق����Ɏ������̂ł���B�{�e�Ŏ��グ��u�[�`���Z��̐�c�ɓ�����e�B���t�F�C�E�u�[�`�������̒T�����ɉ����A�C���e�B�V��ƃI�r��̗��悩��G�j�Z�C��̗���ցA�����Ń��i��̗��悩��A���[����̗���ւ̌o�H���Ƃ��ăU�o�C�J���Ɍ������B

�@�u�[�`���̏o���ɂ��Ėw�NjL�^�͎c���Ă��Ȃ����A���̐����琄�@����ƁA�ނ͏��l������̃R�T�b�N�ł������Ǝv����B�u�[�`���Ɖ]�����̗��j�͌Â��A�t�B���s�������ɍ炭�������ԁiBUT�j�̖��O���N���ɂ��Ă���ƌ�����B��ɂ���͒����̏��l�ɂ���Ē����{�y������A�X�ɃV�x���A�Ƃ̍����n�т��烍�V�A�ɂ��`�������B�ꕔ�̃��V�A���l�͂��̒������Ԃ����V�A�̕��y�ɏ��������āA���͔̍|�ɐ��������B���̗l�ȏ��l�͉Ԃ̖�������ău�[�`���iBUTIN�j�ƌĂ�A��ɂ��ꂪ���Ƃ��Ē蒅�����̂ł���B

�@�C�����I�����T�����͂܂��Ȃ��A�H�ɂ������A�e�B���t�F�C�����̓U�o�C�J���̑厩�R�ɖ������āA���̒n�Ɏc�錈�S�������B���̌��ӂ����߂��̂́A���ł��Ȃ��U�o�C�J���̏��������c���O�[�X�l�Ƃ̏o��ł������B�����Ńu�[�`���͑����̃c���O�[�X�l�ƌ����A�ޓ�����V���J��̉��݂͖L�`�ȍ����̎Y�n�ł��鎖�������Ă�������B�����Ŕނ́A�_�Ƃ�q�{�ɓK�����ꏊ��T���ׂɃl���`������オ��A�W�����W����Ƃ̍����_�߂��ʼnƂ����Ă��B��������͂�c���O�[�X�l�̑����ł���A��̗��݂ɂ͐������̃c���O�[�X�l���Z�����\���Ă����B�����ɋ߂����ɂ͍L��ȍk�n�������āA�y�낪�엀�ȏ�ɐ�����ϖL�x�ŁA�唞�≍���͔̍|�ɂ͍œK�ł������B���̗l�ȏ��ɏZ�݂����e�B���t�F�C�E�u�[�`���́A�p�������Ɩq�{�ŕx��z���A���ō��_�ɂȂ����B�ނ̎q���́A�i���ɂ킽���Ĕ_�ƁA�q�{�A���K�͂Ȏ�H�ƁA��ׂȏ����ƂȂǂɂ������荪�����낵���������c�݁A��������w���Ƃ��g�������̂ł���B

�@�P�X���I�����A���͂�L���ė����u�[�`���Ƃ͎�ɖє�f�ՂɌg����Ă����B�����l����є琻�i������āA�C���r�c�N����s�A���N�T�O���l���̏��l���W�܂�j�W�j�E�m���S���h�A�����ă��X�N���ɉ^�����Ĕ̔����Ă����B���݂ɂ��̏����l�́A�c���O�[�X�l�Ȃǂ̏��������ɖє瓮����������āA����ɃA���R�[�������A���A�����A�e���ȉ����A�����Ĉ����ۂ��������i��^����Ɖ]�����D�I�Ȍ���������s�Ȃ��Ă����B

�@�P�W�Q�T�N�A�~�n�C���E�u�[�`���i�{�e�Ŏ��グ��u�[�`���Z��̑c���j�́A�u�u�[�`������v�Ɖ]�����Ђ�ݗ����āA���̌o�c�ɓ��������B���̉�Ђ̓V�x���A���l�̊��K�ɏ]���Đ��P�����Ƃ��Ă���A�~�ς��ꂽ�S���{�ƌo�c������l�̑����l�Ɍp�������d�g�݂ƂȂ��Ă����B�܂��A���ۋ��[�����̉Ǒ��ɂ���ė^������M���h���l�̏̍�����\�҂݂̂ɋ�����A���̓M���h���l�̑��q�A�Z��A���Ɩ����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@�P�W�R�T�N�ɏ���o�c�҂̃~�n�C�������ʂƁA�u�u�[�`������v�̌o�c�������j�̃h�~�[�g���C�i�u�[�`���Z��̕��j�Ɉڂ�A�h�~�[�g���C�S����́A��A���`���[�~�C�Ɍp�����ꂽ�B�����ŁA�h�~�[�g���C�̒��j�j�R���C�Ǝ��j�~�n�C�����u���l�̉��v�Ƃ��Ă̎��i�A��Ђ��p�����Ԃ�҂��ɂȂ����B�������A���̏��ԑ҂��͂P�O�N�ȏ�����������������̂ŁA�Ⴋ�Z��͖��������A�~�n�C���͍������w�Z�ցA�����ăj�R���C�͓����̖f�Ւ��S�n�ł������L���t�^�ɓn���āA���v�̍����V�i���̉^���Ɍg������B

�Q�D�L���t�^�̒��f��

�@�L���t�^�̓C���N�[�c�N�̓쓌�A�����S���Ƃ̍����t�߂ɂ��钬�ŁA�P�W�S�O�㓖���A�I���f�Ղ̒��S�n�ł������B�V�x���A������W�܂������l���A�����ŖѐD���A�Ȑ��i�A�є�A�����ďb��𒃂⌦�ƌ������āA�@�O�ȍ��Y�������Ă����B���̒ʏ��W�́A�����ƍ�������߂�ꂽ�P�V�Q�T�N�A�܂�G�J�e���[�i�ꐢ�̎���ɑk��Ƃ����B

�@�L���t�^�ɒ������j�R���C�E�u�[�`���́A�J���f�B���X�L�[����̉^�������l�Ƃ��Čق��A�V�i���̉^���Ɍg������B���̃V�i���͐��Y�n�̊��]�Ŏ������A��������D�œV�ÁA�����ė��H�ŃL���t�^�܂ʼn^���B�����Œ��̓��V�A�̏��l�ɔ����t�����āA��p�̑q�ɂɓ������B�^�������l�̍ŏ��̎d���́A���n����^�̂ɑ��Ă��钃���ɓS�т��{���āA��������������ĕ���鎖�ł���B�����āA�o���オ�������̂�n�ɏ悹�āA���n���l���`���X�N�ցA�����̓C���N�[�c�N�o�R�Ńj�W�j�E�m���S���h�܂ʼn^������B�Ăɂ͉הn�Ԃ��g���A�~�͞���p����B���̉הn�Ԃ����~���̕��������������ɂ��S��炸�A�^��������ۂǑ����s����B���V�A�ʂ̐l�łȂ���Εs�v�c�Ɏv�������m��Ȃ����A�V�x���A�̏ꍇ�A�Ă̗A���͓~�Ɋr�ׂĂ����ƍ���ɂȂ�B���̖�́A���݂����������A�Ăɂ͓��Ɖ]�����͂ǂ��������S��������ԂƂȂ邩��ł���B�~���K���Ƃ��肪�������ɁA��̑w�����̓ʉ��ɂȂ�������S�����ߐs���A���ׂ̈Ɋ��炩�ȓ��������Ă����B����ɂ��Ă��A���V�x���A�̎��R�����l����ƁA�^���Ƃ͌����Ċy�Ȏd���ł͂Ȃ������B�܂��A�V�x���A�e�n�œ����̏P�����悭�������̂ŁA��Ɍ��d�Ȍx�����K�v�ł������B��Ԍ��̞��ɂ�������E�ъ��A���̞����璃��݂����D�����A������ꎞ��̒��ɖ��߂Ă����āA��ɂȂ��Ď��ɖ߂�Ɖ]���������A�ǔ��̏퓅��i�ƂȂ��Ă�������ł���B�����ꂱ�̔�Q�ɑ������ꍇ�A�����̑S�z���l���������Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@���Ă����ŁA�j�R���C���߂��J���f�B���X�L�[����̌o�c�҃t���T���t�E�J���f�B���X�L�[�Ȃ�l���ɂ��ĊȒP�ɏЉ�Ă����B

�@�t���T���t�E�J���f�B���X�L�[�͂P�W�P�O�N�A���N�[�c�N���Ő��X�̋��������Ɋ֗^�������ŃU�o�C�J���B�ɗ����ꂽ�s���[�g���E�J���f�B���X�L�[�̎q�Ƃ��Đ��܂ꂽ�B�N����ɂ́A���̗�ɕ���Ĉ�U�����ɐg�𓊂������A�߂炦���ė��Y�̗J���ڂɑ����A�Y��������A�������珤�l�ɓ]�����B�L���t�^�ɓn�����t���T���t�́A�����ƁA���̉^���A�є��p���̎���A�_�ƁA���z�ƂȂǂɌg����āA����ȍ��Y��z���グ���B���Y�̋K�͂ő�P�M���h���l�ɂȂ����ނ́A���P�����Ȃǂ̌`�Œn��Љ�ɍv�����A���ƌږ⊯�y�і��_�s���̏̍������^���ꂽ�B���������̗l�Ȑg���ɂ��S��炸�A�t���T���t�̓��������͂Ȃ��Ȃ������Ȃ����̂ł������B�P�X���I�����ɂȂ�ƁA�U�o�C�J���Z���̖w�ǂ̓J���f�B���X�L�[����̕��҂ƂȂ�A�ꑮ��Ԃɂ�����ꂽ�B�����A���V�x���A���ł������j�R���C�E�������B���t�́A�t���T���t�̏����̂�肩���ɕ��S���āA�l�X�����z��ɂ���l�Ȕނ̎�����S�ĕs�@�ł���Ɣ��\�����B����ɂ���đ�Ō���������͍�����Ɋׂ�A�₪�ē|�Y���Ă��܂����B���݂ɁA�n��Ɨ��_�Œ��ی|�p�ɍv��������Ƃ̃J���f�B���X�L�[�́A���̃t���T���t�̉����ɓ�����B

�@�P�W�T�O�N�A���l�Ƃ��Ă̍˔\�������j�R���C�E�u�[�`���́A�J���f�B���X�L�[������̐D���X�܂̎x�X���ɔC�p����A���N�ɂ̓l���`���X�N�������w�Z�𑲋Ƃ�������̒�~�n�C�������Ƃ��ē��X�ɌĂъ��B�����P�T�̃~�n�C���ɂƂ��ẮA���ꂪ���l�Ƃ��Ă̑����ł������B�T�O�N��㔼�ɂȂ�ƃu�[�`���Z��͓Ɨ����A�����ăJ���f�B���X�L�[����̓|�Y��A���̐D���X����������������B����͓��Ɏ��X���Ɨ��ł������B�����ޓ������̂܂܃J���f�B���X�L�[�̉��œ����Ă����̂Ȃ�A���炩�̌`�Ń������B���t�Ƃ̑����Ɋ������܂�A���Y��z���グ�鎖���ł��Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B

�@�P�W�U�O�N�A�L���t�^�̐D���X�p���ăl���`���X�N�ɖ߂����Z��́A�}���ŐV�X�܂̌��݂Ɏ��|�������B���̌��݂ɂ͔���Ȕ�p��v�������A�U�o�C�J������̍L�X�Ƃ������ȏ��X���ł��オ�����̂ł���B

�R�D�[���W�[�m�t�ƂƂ̐e�ފW

�@�P�W�U�Q�N�A�Q�U���}�����~�n�C���E�u�[�`���́A�l���`���X�N�̋����A���h���C�E�[���W�[�m�t�̖��\�t�B�A�ƌ��������B�A���h���C�͂��Ƃ��ƃ��H���S�[�c�N���̏��l�ł��������A�P�W�Q�Q�N�Ɏd���̊W�Ńl���`���X�N�ɓn��A�e�ʂ�I.A.�������X�L�[�Ƌ��Ƀ��[���b�p�E���V�A�Ƃ̌��ՂɌg������B�ޓ��͓��V�x���A�Ŏd���ꂽ�є琻�i�Ȃǂ����s�̒��j�W�j�E�m���S���h�ɉ^�����A����ɊO���̏��i��A�����Ă����B���݂ɁA�������X�L�[�Ȃ鏤�l�́A�V�x���A�̈̑�ȉ��v�҃X�y�����X�L�[�Ɂu�l���`���X�N�̃_�C�������h�v�ƌĂ��قǂ̌��o�����l���ł������B�P�W�T�O�N��㔼�ɂȂ�ƃ[���W�[�m�t�́A�����Ƃ̃A�C�O�����ɂ���Ċl�����ꂽ�A���[���썶�ݒn�тɐi�o���A����ȍ��Y�𐬂����B��ɔނ͌��݂��c���Ă���u���S���F�V�`�F���X�N������s��ݗ����A�T�N�Ԃɂ킽���Ă��̖��_����߂��B����������Ȏ��ɁA������ɐ������A���h���C�́A�����Ȏ��ƉƂƂ��Ăł͂Ȃ��A�u�[�`���Z��̐e�ށA�����ă~�n�C���E�[���W�[�m�t�̒�Ƃ��ė��j�ɖ����c�����̂ł���B

�@�~�n�C���E�[���W�[�m�t�͂P�W�Q�Q�N�A��A���h���C�Ɠ��l�Ƀl���`���X�N�ŏ��Ɗ����ɏ]���������A���K��̗��Q�ɂ��܂�s�q�ł͂Ȃ������ׂɏ������ɐ������A�P�W�S�O��ɔj�Y�鍐����Ɏ������B�h�����Ď؋����x�������~�n�C���́A�l���`���X�N�t�߂ŏ��K�͂̔_����w�����A���̌o�c�̖T���w�┎���w�̕��ɖv�������B�X�ɁA�n���̃f�J�u���X�g�Ɋ��������ނ́A�c��Ȑ}����A���R���N�V�������W�߁A�l���`���X�N�ɔ����ق�ݗ������̂ł���B�܂��A�V�x���A�e�n�𗷍s�����~�n�C���́A�����S������͂��߃U�o�C�J����Z���̌�������R�ɑ���A���y�j�ɊS�̂��鑽���̒�q�������Ă����B���ɂ́A��Ƀj�R���C�E�������B���t�̃A���[���T���ɎQ������A.I.�������X�L�[�������B�~�n�C�����g�����V�A�n���w����̉���Ƃ��āA�������ꂽ����̃v���A���[���n�����L���T�����A�����̋Ɛт��c�����B�܂��A����̗L�͐V���̒ʐM���ł������ނ́A�����������\���A�����̒m���l�ɒ��ڂ��ꂽ�B�����A�[���W�[�m�t��K�₵���m���l�̒��ɂ́A�����ȃf�J�u���X�g��M.A.�x�X�c�[�W�F�t�̂悤�Ȑl���������B���̂悤�ȃ~�n�C���̊������o�ϓI�Ɏx���Ă����̂́A�Z�̃t���[�h���E�[���W�[�m�t�ƃL���t�^����߂����u�[�`���Z��ł������B�w��Ɉꐶ��������[���W�[�m�t���g�́A���K�͂̔_��������g�傷�鎖���ł����A�ނ̏��Ɗ������B��̂��̂Ƃ��ẮA����Ɉ₳�ꂽ�V���[�u���́u���Y�v�����ł������B

�@�~�n�C���E�u�[�`���ƃ\�t�B�A�̌��������̑O�r�́A��ϖ��邢�悤�Ɏv��ꂽ���A���ۂɂ͍Г���̂��̂ɂȂ����B�����̗��N�ɐ��܂ꂽ���j�h�~�g���C�́A����P�N���炸�Ŏ��S���A���ɐ��܂ꂽ�����̃v���X�R���B�����a���㒼���ɖS���Ȃ��Ă��܂����B�����Č������Ă���S�N��A�\�t�B�A���g���O�~�ɗ������j��ŁA�s���ǂŖ��𗎂����̂ł���B

���z�o�c

�P�W�U�O�N��A�l�Ǝ҂ɂ����z�o�c�������ɋ�������A�u�[�`���Z��͂����������̏��������@�m���āA���Ƃɏ��o�����B�o�̕vM.E.�J�p���[�L�̎������������ޓ��́A�U�o�C�J���n���ōł��ǂ�������ɕx�ރ_���X�[���A�i���J�A�W�����`���쉈���̒n��ɂP�R�̋��z���w�����A���̊J���ɓ��������B�l���`���X�N����X�O�L���k�Ɉʒu���Ă���������̑唼���Z�킪���L���A���̓J�p���[�L�ɂ���ĊǗ�����Ă����B���ł��u�[�`���Z�킪�J���_���X�[�����z�͍ő�K�͂ŁA��ɐݗ������u�u�[�`���Z�폤��v�̎�Ȏ������ƂȂ����B�����ɂ́A�J�s�g�����X�L�[�i�Z�j�R���C�̍ȂɈ���Łj�A�j�R���G�t�X�L�[�i�Z�Ɉ���Łj�A�h�~�g���G�t�X�L�[�i�Z��̕��Ɉ���Łj�A�G���Q�l�G�t�X�L�[�i�o�Ɉ���Łj�A�~�n�C���t�X�L�[�i��~�n�C���Ɉ���Łj�A�i�^���C���X�L�[�i�o�Ɉ���Łj�A�A�t�@�i�V�G�t�X�L�[�i����̍z�R�Z�t�Ɉ���Łj�Ȃǂ̍����ꂪ�������B

�P�W�U�U�N�A���z�Ƃɏ��o���Ă���Q�N���炸�ŁA�u�[�`���Z��͎��{�̋K�͂ɂ���đ��M���h���l�Ɏw�肳��A�J�p���[�L�Ƌ��Ɂu���z����v�y�сu�u�[�`���Z�폤��v�i�Œ莑�{�P�O�����[�u���j��ݗ������̂ł���B�J�p���[�L�͎��ƉƂƂ��Ă��܂�L�\�ł͂Ȃ������悤�����A���ƌ����Ă��A�e�ދ̏�A����̐ݗ��ɕK�v�Ȏ����������Ă����B��������ɔނ����x������̌_���j�����ׁA�����o�c�҂̎��i�������A���L���Ă������z���u�[�`���Z��ɔ��p����������Ȃ��Ȃ����B�������ăJ�p���[�L�����z�Ƃ��牓����������́A�Z�킾���ŏ���̌o�c�ɓ��������B

���l�┼�_�z��Ԃ̍z�R�J���҂��g�����ɖ��������Ă����u�[�`���Z��́A���͎�`�ɂ��������x�����A���{�̋K�������܂�Ȃ����R�J���҂����߂��B�ޓ��ɑ���x�����͓������ŁA�l���̎悵�������̗ʂŊ��肳��Ă����B���ϒ����͂Q���[�u���O��ł������B

�@���z�Ƃɉ�����ő�̉ۑ�́A����l�ɂ��̂ڂ�z�R�J���҂̈ߐH�Z�̋����ł������B�唼�̍����ꂪ�u����Ă����^�C�K�n�т͐l�����ɂ߂ď��Ȃ��A�J���Ƌ��ɘJ���҂������ł���������Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�g�[�t���̏Z���A�㎿�Ȉߕ��A��ʂ̍�Ɠ���A���������̐H�ƁA�������^������n�U�O�O���̊����̍w���ȂǂɁA����Ȕ�p��v�����̂͌����܂ł��Ȃ��B�u�[�`���Z��͏��Ǝ������オ���Ă������v�ŏo��̑唼��d���A�c��𑼂̏��l������M�p�݂��Ő��Z���Ă����B�V�x���A�̗l�ȉߍ��Ȏ��R���ő����̘J���҂��W�߁A�[���ȈߐH�Z�̊m�ۂɐ������Ȃ���A���Ƃ��j�]���Ă��܂������n�m���Ă�������ł���B

�@�X�ɌZ��́A�����Ŋ��L�\�Ȍ���ē��̗̍p�ɍő�̊S���Ă����B�P�X���I�̃��V�A�ł́A����ē��̘J���҂ɑ������s�҂������A�J���̌������������������łȂ��A�o�c�҂ƘJ���҂Ƃ̊Ԃ̉z���������a���g�傳���Ă����B�u�[�`���Z��͂��̗l�ȏ�Ԃ�h���ׂɊē���₦���Ď����A���炩�̕s���s�ׂ����o�����ꍇ�A������������^���Ă����B�܂��A�ޓ��͐��{������댯������Ă����������ƂȂǂ�����ē��Ƃ��Čق���������Ȃ������B�Z��̉��Łu���������v�ŃV�x���A�ɗ����ꂽ�~�n�C���E�~�n�C���t�i�P�W�Q�X�`�U�T�N�j�̒�s���[�g���E�~�n�C���t���z�R�Z�t�Ƃ��ăJ�s�g�����X�L�[������œ����Ă����B�����Ƃ̃I�[�X�J���E�f�C�q�}���Ȃ�l���������ԏ���̉�v�m���߂Ă����B�ޓ��̒��ɂ̓u�[�`���Z��Ǝ�`�咣�����ɂ���҂������A�D�G�Ȑl�ނƂ��đҋ�����Ă����B

�@�V�x���A�ɉ�������z�Ƃ͓����Ƃ��Ă͔���ȗ��v�������B�u�[�`���Z��͓����������{����R�O���̏����v�A���Ƃ��g�債�Ă������B���z�̑������ˑR�Ƃ��čc���̂ɒu����Ă����ׁA�̎悳�ꂽ�����͑S�Ė�l�ɍ����o����A�C���N�[�c�N�̐��B���ŋ��݂Ɋ��Z����Ă����B���̔��l�͔��ɍ����A�����P�v�[�h�i�P�U�A�R�W�L���O�����j�ɂ��A���Ƌ��݂P�T�A�O�O�O���[�u�����x����ꂽ�B�c���̂̍z�R�W�҂́A�U�o�C�J���ō̎悳�ꂽ�����ɍ������l��t���Ȃ���A���̋������ɂ��o���ɊO���ɗ��o���鎖���n�m���Ă�������ł���B�܂��A���V�A���{�͏���̗��v�ɑ��Đł��ۂ����A�ŋ��Ƃ��Ē�������Ă����̂́A�����Ēn�̎g�p�ŋy�э����̍̎�ł݂̂ł������B����ɑ����̌x����p�����Z���Ă��A�����v�̂R�|�T���̐ŗ��ɂ����Ȃ�Ȃ������B���̂悤�ɂ��Ĕ���ȍ��Y��z���グ���u�[�`���Z��́A���X�ƐV�������z���J�A�V�O�N��㔼�܂łɂT�O���̍���������̎蒆�Ɏ��߂��̂ł���B

�u�[�`���{�a

�@�P�W�U�U�N�A�����̎����͂��߂Ƃ��āA�l���`���X�N�s���̏��Ƃ�Ɛ肵���u�[�`���Z��́A��Ƀu�[�`���{�a�Ɖ]�����Œm����悤�ɂȂ��@��̌��݂Ɏ��|�������B���̏ꏊ�Ƃ��āA�V���J��ƃl���`����̍����_�Ɖ]����ώ��R�Ɍb�܂ꂽ�����I��A���V�A�������R�̑����m��n���J���҂��W�߂�ꂽ�B���݂ɁA�P�W�P�O�N��ɃL�����E�X�n�[�m�t�Ȃ�l���������Ńl���`���X�N���̐Α��Z������āA���N��Ƀ��F���z�c���[�t�Ɖ]�����l�����Α��ɉ~���t���̑s��ȓ@���グ�Ă���B���̎��ӂ͓����A�l���`���X�N�̕����J���̒n�ł������ƌ����Ă悭�A�ɉh���ɂ߂Ă����u�[�`���Z��̋{�a�ɂ́A�ł����������ꏊ�ł������B

�@�P�W�V�U�N�A�P�O�N�ȏ�̍Ό���v�������ݍH�������S�ɏI���A��[���U�o�C�J���̌���ɐ^�����ȋ{�a�����̎p���������B���̋{�a�̓��[�A�E�S�V�b�N�l���Ō��Ă��A�S��~��������ȉ����A�L�X�Ƃ����뉀�A�����L��Ȃǂ�����Ă����B�܂��A�~�n���ɂ͒������������A��������������������C���̓|���v�ɂ���Ē뉀�̕�������N���o��悤�ɂȂ��Ă����B�����̉��ɂ́A��R�̓����E�L�I�X�N�E�Ñ�M���V�A�E���[�}�̑��Ȃǂ��u����A���[���b�p�I�ȕ��͋C���o���Ă����B�����ɂ́A�|�p�I�ȑ������{�����������̒g�F�◆���K�i�A�_�E���A�Y�̊~���g������������؍H�̏��A���̃J�[�e���Ɏ�̂��^�y�X�g���[�A�C�^���A�Y�̃X�e���h�E�O���X���͂߂����A�����ȃV�����f���A�ɂӂ��Ƃ����I���G���g�����̕~���A�T�e���ŏ���t�������Ƌ��n�̑f���炵���Ƌ�A�嗝�Α���̑��Ȃǂ������āA�u�[�`���Z��̕x�Ɛ������ꂽ���I���o���ے����Ă����B���ł���L�����ɑf���炵���A�Z�킪���W�����t�����h���̊G���}�R�t�X�L�[�̖��M�ɂ���Ƃ̏ё��悪�L���`���ɏ����Ă����B�܂��{�قɂ́A�L�X�Ƃ�����L�ԁA���\�̋q���A�����đs��ȕ�������������B�����ő�ƂȂ��Ă������̕�����́A�c�����悻�U�T�t�B�[�g�ʼn����S�T�t�B�[�g�A�K��ɂ͑傫�Ȕ��~�`��`�������X����K�i�����сA�����ɂ͋���̃I���K�����̃I���P�X�g���I��������A�U�O�T���͂V�O���̃����f�B�[��t�łĂ����B�܂������ɂ́A�������E�ő�ƌ���ꂽ���F�l�c�B�A�Y�̎p���������A������������Ⴂ�Ȋ����������A���͂̕��͋C�ƒ��a���Ă����B�����̋��́A�P�W�V�W�N�̃p��������ŌZ�j�R���C�ɂ���čw������A�C�H�y�X�Ɛ��E�����A���ʎd���Ă̑D�Ńl���`���X�N�ɉ^�ꂽ�̂ł���B

�@������A�������Ƃ����ʎ��̐}�����́A�O�A�l������ɂ̂ڂ錵�I���ꂽ�}���A�V���A�G���ň��A�܂��V�x���A�̍z���ƍz�Ɋւ�����R���N�V���������߂Ă����B�����ɂ̓f�J�u���X�g�W�}���̑��AA.I.�Q���c�F���AK.�}���N�X�AC.R.�_�[�E�B���AI.M.�Z�`���[�m�t�Ȃǂ̒���W�Ⓙ�����y���A�����Đ������̒�����s�������߂��Ă����B���ɂ́A���{�̌�������������Ƀ����h������L���t�^�o�R�Ŗ��A���ꂽ���̂�����A�y�e���u���O�o�R�œ��肵�����̂��������B�P�W�W�Q�N�ɂ�����K�ꂽ�A�����J�̊C�R�m���́A�u�y�e���u���O�o�R�ŗA���������Ђɂ́A���V�A�̐����Ɋւ��镔���͍����h��ׂ���Ă����v�Ə����c���Ă���B

�@�}�����̑��ɋ{�a���ɂ́A���h�ȕ���ƎV�~���������������A�L�X�Ƃ����W���A�r���b�t�F�Ȃǂ������āA�����ԎЌ��T�����Ƃ��Ēn���̒m���l�ɐe���܂�Ă����B

�U�D�V�ÒT�����s

�@�P�W�V�O�N�A�u�[�`���Z��̓l���`���X�N����V�Â܂ł̐V���ȑ����H��T���ׂ��A���̎҂ɐ�삯�ĒT�����s���s�����B�P�W�T�W�N�̓V�Ï��ɂ���āA���V�A�͓V�Â܂ł̗���y�ъC��Ō��Ղ��錠���Ă������A�֗��Ȓʏ��H���m������Ă��Ȃ������ׁA�����Ԃ�����s�g���Ȃ������B�L���t�^�f�Ղ��U�O�N��㔼�ɏ��X�ɐ����A�P�Ȃ�ʉߒn�_�ɉ߂��Ȃ��Ȃ����ׁA�`�^�ȓ��̏��l�ɂƂ��āA�L���t�^���o�R���Ȃ��V���Ȓʏ��H���K�v�ɂȂ��ė����B���̕K�v���������A���������T������g�D�����̂́A�O�ł��Ȃ��u�[�`���Z��ł������B���V�x���A���{��V�A�n���w����珧����Ă������̂́A�T�����s�̏���p�͑S�ď���S�ŁA���̊z�͂Q�O�����[�u���ȏ�ł������B�l���`���X�N���o�������T�����́A���������n�ł����������S�����o�R���āA�V�ÂɌ��������B�����v���Ă��������͂邩�ɁA�l���`���X�N����̌o�H���ǍD�ŁA�\��ʂ�ړI�n�ɓ������鎖���ł����B�����̓V�Â͐����̏d�v�Ȗf�Ս`�ŁA���C�ւ̏A�q���\�ł���Ɖ]���_�Œ��ڂ𗁂тĂ����B���\�N�O����V�Ï��ɂ���Č��Ռ��Ă����C�M���X�̏��l���A���V�A�l�ɐ�삯�Ă��̒n�ɋ������A�����̑e���ȐD�����i�����V�A���ƋU���āA���肳���Ă����B���N�ɏڍׂȒT���L���o�ł����u�[�`���Z��́A�����̎���𖾂炩�ɂ��A���V�A�l�ɂ��v���Ȏs��l���̕K�v����������̂ł���B���̒���ɂ́A�o�H��f�Վ���̑��A�I�����j�Ɋւ���L�q������������A���ł������S���l�ƒ����l�̊W��_�������͍̂ł������[���B

�@�����{�͑������P�V���I����A���V�A�̉e���������S���n���ɋy�Ԏ�������A������`�Ń����S�������ƃ��V�A�l�̌𗬂�W�Q���Ă����B���V�A�l�ɑ��錙������A���t������A���Ղ��֎~������A���ɂ̓��V�A�l�ƐڐG���������S���l�����������������肵�Ă����B�����A���̐���ɂ��S��炸�e�I�I�ȃ����S���l�������A���V�A������͒����ԁA���l�D���ŁA���ǂȖ����Ƃ��Č����Ă����B�������A�ȏ�̗l�ȏ̎^���ׂ������S���l�̐��i���A�����l�Ƃ̐ڐG�̌��ʁA����ɑ������鎖���u�[�`���Z�킪�w�E�����B�u�����̒���ɋ߂Â��ɂ�A�����S�������̐��i������ɑ����Ă����B�f���Ȕޓ��́A��ɒ����l���x����A���ςɂȂ��ė��Ă���v�B

�@�T�����s����߂����u�[�`���Z��́A�ȏ�̗l�ȒT���L���C���N�[�c�N�ŏo�ł��A���V�A�n���w����Ɋ����B���N�ɂ͘I���f�Ղ𑣐i���������т��F�߂��A���V�A���{����̎O�����X�^�j�X���[�t�M�͂Ɏ����ŁA�V�x���A�n���w��������_�������^���ꂽ�̂ł���B

�@�ܘ_�A���̓V�ÒT�����s�������v��Ȃ������l�X�������B�L���t�^�̏��l����s���̐����オ���Ă����̂͌����܂ł��Ȃ��A��l�̒��ɂ��A���̂悤�ȒT���͕K�v���Ȃ���A�댯�ł���Ǝ咣����҂������B�����Œ��f�Ղ��c��ł����L���t�^�̏��l���猩��A�T�����s�̐����͎s��̒D����Ӗ����A�L���t�^���o�R���Ȃ��V���Ȓʏ��H���ł���A���S�̂��Ō����鎖�����炩�ł������B

�@�u�[�`���Z��ɂ�钆���T���͂��ꂪ�Ō�ł͂Ȃ��A�P�W�W�P�N�ɂ��~�n�C���̎�ÂŃU�o�C�J������u���S���F�V�`�F���X�N�܂ł̑����H��T�������悤�ȗ��s���s���Ă���B�A���[�����z���o�c���Ă����ޓ��ɂƂ��āA�l���`���X�N����u���S���F�V�`�F���X�N�܂ł̖��B�̂�ʂ�����H�̊m���́A�f�Ղ̊g��ɕK�v�Ȃ��̂����łȂ��A���z�ɉ����閝���I�ȐH�����̉�����ł��������B

�V�D�A�����J���@���s

�@�P�W�V�P�N�A�ŐV�̍����̎�Z�p�y�ѓS�����݂Ɋւ���m����ׁA�~�n�C���E�u�[�`���̓A�����J���O����ڎw���āA�l���`���X�N���o�������B���N�̏t�ɃC�M���X�k�����̍`�p�s�s�����@�v�[���ɒ������ނ́A�T���Q�W���Ɂu�J���u���A���v�Ɖ]���X�q�D�ɏ��p���A�A�����J�ő�̓s�s�ł���j���[���[�N���������B��k�푈��A�Y�ƎЉ�Ɉڍs�����A�����J�̔��W�͖ڊo�����A���E���̎��ƉƂ̒��ڂ𗁂тĂ����B����������āA�u�[�`���������ߑ㉻����Ă��Ȃ��V�x���A�o�ςɍ��O���̗l�ȃr�W�l�X�E�V�X�e���y�эŐV�Z�p�̓������s���ł���ƒɊ����A���̎��@���s�����s�����̂ł���B

�@�j���[���[�N�ɒ������ނ́A�嗤���f�S���ɏ��A�z�������ɕx�ރR�����h�o�R�ōŏI�ړI�n�ł���J���t�H���j�A�B�̃T���t�����V�X�R�Ɍ��������B���\�N�O�ɃS�[���h�E���b�V�����o���������B�́A�_�Ƃ�Y�Ƃ̔��W�ɂ���đ����̐l��������A�o�ϋK�͂ł̓A�����J���O���̍ő�̏B�ɐ������������B�̓y�̍L���Ǝ������L�x�ȖʂŃV�x���A�Ɏ��Ă���J���t�H���j�A�̌��i��ڂ̓�����ɂ����u�[�`���́A�����̃V�x���A��]���ɕ����ׂ��ɈႢ�Ȃ��B����𗠕t������̂Ƃ��āA��ɔނ��q�ׂ����t���c����Ă���B�u�������N���A�䂪����n�����A���A���n��Ԃ̕s�ђn�тɂ������̂Ȃ�A�����⎑����A�o���邪�悢�B�����������̐l��������A���L���ȍ�����ڂł��������̂ł���A�����̏��H�Ƃ����サ�A�_�n���J�A��ʖԂB�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�B

�@�u�[�`���͊���̓s�s��K�₵�A���n�̎��ƉƂ̈ē��ŋ��z��D���H����͂��߂Ƃ��āA����@�ցA���H�Ǝ{�݁A����Ȃǂ����w�����B���ł��J���t�H���j�A�̍z�R�ōs���Ă����̌@��Ƃ̗l�q���ł��ނ̊S���������B�P�W�S�O�N��ɓ��n�ō�������������Ĉȗ��A���z�R�ł̍̌@���M�C��тсA�S�X�N���ɂ͏����S�[���h�E���b�V���ɓ˓����Ă����B�u�[�`�����A�����J��K�ꂽ���ɂ́A�Ő����͉߂��Ă������̂́A���N�ɂ킽���Ēb����ꂽ�̎�Z�p���ˑR�Ƃ��čō������ɂ������B�̌@����ɐl�͂ōs���Ă����V�x���A�ɔ�ׂ�ƁA�J���t�H���j�A�ł͒����ԃ_�C�i�}�C�g���g���A�@��o���ꂽ�������d���̐�z�@�B�Ő���Ă����B���̌����̗ǂ��ɖڂ�t�����ނ́A��ʂ̋@�B�����A�_���X�[�����z�ł�������鎖�ɂ����B�A�����J�̃��f�B�A�́A�l�X�Ȋϓ_���炱�̎��@���s�ɒ��ڂ��A���n�̐V���Ȃǂő傫�����グ���B���V�A�����ł����s�̐��s���������ǎ҂����Ȃ��Ȃ������B����̓A�����J�Ɍ������������O�A�u�e���u���O��m�v�̕ҏW��V.F.�R���V���̈˗��ŁA�u�[�`���͑؍L����e���鎖�ɂȂ��Ă�������ł���B���O���ɓ�������₢�Ȃ�A�ނ͖K�₵���e�s�s���ڍׂȕ����A���N�̂V������w�A�����J����̎莆�x�Ɖ]����ł��̑؍L���u�y�e���u���O��m�v�V���ɘA�ڂ����l�ɂȂ����B��ɂ��ꂪ����̖{�ɓZ�߂��āA�P�T�O���̔��s�����ŏo�ł��ꂽ�̂ł���B���̒��Ŕނ́A�V�嗤�Ŗڂɂ����ŐV�̉Ȋw�Z�p�̐��ʂ����łȂ��A�V�O�N�㏉���̍��O���̐����E�o�ρA�����ĎЉ���Ȃǂɂ��Ă��ڂ����q�ׂĂ���B�X�ɁA�|�p���D�Ƃł������u�[�`���́A�A�����J�̉����A���y�A�G��Ȃǂɂ��Ȃ�̎��ʂ������Ă���B���̖{�ɂ́A�ނ����ۂɖK�ꂽ�ꏊ�̎ʐ^���������f�ڂ���Ă���A�����̐l�X�ɂƂ��đ�ϋ����[�����̂ł������Ƒz�������B

�@�w�A�����J����̎莆�x��ǂނƃu�[�`���̐l����Y�Ɛ�i���A�����J�ɑ��錩�����������炩�ɂȂ�B�ނ̓A�����J�̍ŐV�s�̉Ȋw�Z�p��A���O���E�T�N�\�����̃r�W�l�X�̓`���������]�����Ȃ���A���̈���ŁA�A�����J�Љ�̗��\�m����ÂɌ��Ă���B�Ⴆ�A�����̃J���t�H���j�A�ɂ��ău�[�`���́A���̗l�ɏq�ׂĂ���B�u�x�����߂Ă����ɂ���ė����҂́A�傢�Ɏ��]����ł��낤�B���̂Ȃ�A�����͗�����ۑ��̗l�ȏd�ׂ��^�ׂ邾���̒b����ꂽ�g�̂��K�v�ł���A���̏�A�Œ���̉p��̒m�����K�v������ł���B���ꂪ�Ȃ���A���쎀���Ă����������Ȃ����A�����ꂱ�̗l�Ȏ��Ԃɂł��Ȃ�����l�̏����Ăɂ��鎖���ł��Ȃ��B�����ɗ��Ă���l�Ԃ͎������g�̎��œ�������t�ŁA���l�ɋC��z��]�T���Ȃ��B���߂������ɁA�����ł͂ǂ�Ȃ��̂������K���d������A����������Ȃ��҂ɂ͗�鮂�铹�����c����Ă��Ȃ��v�B���̗l�ɁA�ނ͓I�m�ɃA�����J�̎�����H�̎Љ��c�����Ă���B

�@�ړ����ԂȂǂ����킹��Ǝ��@���s���R�����ɂ��y�сA�A�����J�ł̑̌��̓V�x���A�J��҂Ƃ��Ẵu�[�`���̎v�z�ɑ���ȉe����^�����ƌ���˂Ȃ�Ȃ��B���H�Ƃ̔��W��Z�p�v�V�ɂ���č����̐����������㏸���鎖���ڂ̓�����ɂ����ނ́A�V�x���A�ł��ŐV�Z�p�̓����̕K�v���������A��ɏq�ׂ��悤�ɁA�ő�K�͂̃_���X�[�����z�ł�������H���鎖�ɂ����B

�@���@���s����l���`���X�N�ɖ߂�₢�Ȃ�A�ނ͈ˑR�Ƃ��čc���̂ɒu����Ă������z�ɃA�����J���̍̌@�p�ƍŐV�@�B�����鋖��ׁA�����ɃT���N�g�E�y�e���u���O�֏o�������B�A�����J���̌@�p�Ƃ́A�_�C�i�}�C�g���g�����̌@�@�ŁA�ŐV�@�B�́A��ɓd���̐�z�@�B�ł���B�z�R�ǂ��狖���u�[�`���́A�_���X�[�����z�ł����̋@�B�����A�X�ɂ�������ǂ���ׁA�V�x���A���̗D�ꂽ�z�R�Z�t������ɏ��ق����̂ł���B�P�W�V�X�N�A���X�N���̍H�ƋZ�p������ɉ��nj^�̐�z�@�B��W�������u�[�`���͑���܂��l�����A�R�N��ɂ́A���̐v�}���o�ł����̂ł���B

�@�l���`���X�N�ɖ߂����~�n�C���E�u�[�`���́A���R�卲�V�F�y�g�R�t�X�L�[�̖��}�����E�A���N�T���h�����i�ƍč����A����Ȍ�����I�����������B�������A�ޓ��̎q���́A�����̎��Ɠ����悤�Ɏ��X�ƕa�ɓ|��A�~�n�C���͉i���Ɍ�p���������Ă��܂����B

�@

�W�D�j�R���G�t�X�L�[���S��

�@�P�W�V�Q�N�A�j�R���G�t�X�L�[���S���̍H���N.P.�������[���e�t�ƃu�[�`���Z��Ƃ̊Ԃɓ����S���̋����o�c�Ɋւ��鍇�ӂ��������A�_���ꂽ�B

�j�R���G�t�X�L�[���S���́A���X�P�W�S�O�N��Ɋ��c�H��Ƃ��Č��݂��ꂽ���A�J���ʁE�����ʁE�ݔ��ʂȂǂɉ����đ����̖���������ׁA�o�c���s���l�܂�A�܂��Ȃ��l�Ǝ҂ɔ��p���ꂽ�B�ŏ��ɍH����w�������̂́A�C���N�[�c�N�̕x���A���N�Z�C�E�g���y�[�Y�j�R�t�ł������B�ނ͐��Y�ݔ��̐V���݂�ڎw���A���S���̋ߑ㉻�ɂP�O�O�����[�u�����z���锜��Ȏ����𒍂����B�������A�J���҂ɂ͔_�z���I�ߏd�J�����ۂ��ꂽ�ׁA���Y������ɏオ�炸�A�H��̌o�c�͐Ԏ������ł������B�؋���������g���y�[�Y�j�R�t�͍X�Ȃ���v����߁A�P�W�V�O�N�ɐ��S����O�q�̃������[���e�t�ɔ��p�����B�������[���e�t���V���ȉ��v�����݂����A�܂��Ȃ����������˂��A�C���N�[�c�N���ɐ��͂�L���������u�[�`���Z��ɋ��͂𐿂����ɂȂ����B

�P�W�V�S�N�A�u�[�`���Z��͓����S�����������[���e�t����Q�V�����[�u���Ŕ������A���Y���̌����ڎw�����O��I�ȉ��v��i�߂��B�R����S�z�̉^���ɂ́A�n�ԂƉ]�����n�I�ȉ^�����@���p�~����A�C���N�[�c�N�E�u���[�c�N�Ԃ��A�q���鏤��̉ݕ��D�ɑウ��ꂽ�B����Ɠ����ɁA�D�D�Ƃɏڂ���N.E.�O���[�g�t�����S���̎x�z�l�ɑI��A�A�C�����B�J���ʂł́A���z�ƂƓ��l�Ɏ��͎�`�ɂ��������x����������A�G�ߘJ���ҁE���l�E�E�����̑���ɏZ�ݍ��ݘJ���҂����߂�ꂽ�B�܂��A�Ƒ��P�ʂŃu���[�c�N�t�߂ɈڏZ����]�����J���҂ɂ́A�ڏZ�蓖���x�����ꂽ�B�N���ҘJ�����p�~����A�J�����Ԃ͂P�O���Ԉȉ��ɉ�����ꂽ�B�����āA�V���������U�O�N��̐��Y�ݔ��ɑ����āA�ߑ�I�ݔ����V���ɓ������ꂽ�B

�@�u�[�`���Z�킪�o�c�Ɍg����Ă���j�R���G�t�X�L�[���S���̐��Y�ʂ͔N�X���債�A�P�W�V�T�N�ɂ͂Q�O���v�[�h�𐔂��A���V�x���A�ɑ��ʂ̓S�����i�����������B�����̐��i�͍����D�]���A�V�x���A�e�n����V���Ȓ������E�������B�������|���ɐ��S���̐��Y�͊��S�ɖ����ɐU��������A�ƒ�p�̃����W���͂��߁A���푽�l�Ȑ��i��������悤�ɂȂ����B�܂��A���x�̋Z�p��K�v�Ƃ�����C�{�C���[�E�D�D�E�z�R�p�h�����Ȃǂ��������ꂽ�B�����̐��i�͎��I�ɃE���[���Y��X�E�F�[�f���Y�Ɉ��������Ȃ����������łȂ��A�����������ł������B�P�W�V�W�N�A������i���̐����ɒB�������S���̐��i���o�W����A�p��������ł͋�_���A�j�W�j�E�m���S���h�ł͋����_���A���X�N��������ł͍��Ɩ�͂���܂����B

�@�P�W�W�O�N�A�j�R���G�t�X�L�[���S�������S����Ń��V�A�鍑�̏�ʂP�O�ɓ���ƁA�u�[�`���Z��͑��D�Ƃɂ����o���A�D�D��Ђ�ݗ������B�������ꂽ�Q�Q�ǂ̋D�D�̓��A�V�ǂ͋��z�p�A�S�ǂ͏��Ɨp�Ɏg���A�c��̂P�P�ǂ͊O���ɔ���ꂽ�B�����̋D�D�͎�ɁA�V���J��A�A���[����A�[������^�q���Ă������A���ɂ͐����܂ōq�s����D���������B

�@�u�[�`���Z��ɂƂ��ĂP�W�V�O�N��́A���Ƃ����I�Ɋg�����������ł������B���z�ƁE���S�ƁE�D�D�Ƃɉ����āA�ޓ��͎ƁE�����Ƃɂ����o���A�V�x���A�ő勉�̊�Ƃɐ��������B���V�x���A�ōő�K�͂��ւ��Ă����O�̏����H������̎����ɍw�����ꂽ�B�m���H�E�A���N�T���h���t�X�L�[�����H��i�C���N�[�c�N���j�A�{���V�����H�`�k�C�����H��i�l���`���X�N�ߍx�j�A�����ăZ�����M���X�L�[�����H��i�`�^�ߍx�j�ł���B�����̍H��ɂ́A�A���R�[�����y�̍ۂɐ�����t�[�[�����������鑕�u���ݒu����A�ǎ��̃A���R�[���̐��Y���\�ɂȂ����B����������āA�u�[�`���Z�폤��̃A���R�[�����i�������]���ƂȂ�A�U�o�C�J���B�݂̂Ȃ炸�A�ɓ���N�[�c�N�n��������������E�������B�����āA�u�[�`���Z��̏����Ƃ����_�ɒB�������A���I�����S����g�ł������|�{���g�͂��̋A�H�Ƀl���`���X�N��K�₵���̂ł���B

�X�D�|�{���g�̃V�x���A�I�s

�@�P�W�V�W�N�A�S�N�Ԃɂ킽���Ē��I�����S����g�Ƃ��ăy�e���u���O�ɑ؍݂��Ă����|�{���g�́A�瓇�E�����������̒�������Ȃǂ̏d�v�g�����ʂ�������A�I�s���o�����ăV�x���A�o�R�ŋA�r�ɂ����B�瓇�E�����������Ƃ́A����܂ŎG���n�ł������T�n�������ɉ�������I�������̏Փ˂������ׁA�����̊ԂɌ��ꂽ�������ł���B����ɂ���Ē��N��������܂�Ȃ������T�n�������̓��V�A�̂ɂȂ�A�瓇�S�������{�̊NJ����ɒu���ꂽ�̂ł���B

�@�������ɓ��������|�{���g�́A�V�ۂV�i�P�W�R�U�j�N�W���Q�T���A���{�|�{���K�̓�j�Ƃ��č]�˂ɐ��܂�A�c�����Ɏ�w���C�߂���A�]�쑾�Y���q��@�Ŏ��m���J���Ă������l�����Y����p��Ɛ��m������w�B�����P�i�P�W�T�S�j�N�R���A�ڕt�̏]�҂Ƃ��ăT�n�����T�����s������A����C�R�`�K���ŊC�R�p�̌��������A�P�W�U�Q�N�ɍŏ��̃I�����_���w���Ƃ��ăI�����_�֔h�����ꂽ�B���n�Ŕނ́A�ӗ~�I�Ɋw��C���Ɏ��g��ŁA�C�p�E���C�@�֊w�E���w�E���w�Ȃǂ��w�̂ł���B���{���I�����_�ɔ��������J�z�ۂ̊����Ƌ��ɋA�����A�A����́A�J�z�ۑD���A�C�R�����قȂǂ��C�����B�����ېV�ɂȂ�ƁA�m���̋�������āA�ڈΒn�J��ɂ��ޓ��̐����̓����J�������v�悵�A���Ɩ��b�c�������A��ĉڈΒn�֓������B�ڈΒn��̌�A�I���ɂ�葍�قƂȂ������A�F���˔����{�R�ɒ�R�ł����A�ܗŊs�̌���ō~�������B�|�{�͕߂炦���āA�]�˂Ŏa��Y�ɏ������锤�ł��������A���R�̎i�ߊ����c�����╟��@�g��̐s�͂ɂ���Ďߕ����ꂽ�B�P�W�V�S�N�A�C�R�����������S�����g�Ƃ��đΘI�����������̈׃��[���b�p�o�R�Ńy�e���u���O�ɕ����A�O�q�����瓇�E�������������������Ɏ������B

�@���āA���y�ȊC�H����炸�ɃV�x���A�o�R�ŋA�H�ɂ����|�{��s�́A�y�e���u���O�œ��ʗ�Ԃɏ��A�j�W�j�E�m���S���h���������B��������́A���H���K���D�ʼn���A�J�U�����o�R���ă��H���K�̎x���J�}������ăy���~�֍q�s�����B��������U�o�C�J���܂ł̑S�o�H���A��ؔn�Ԃ̗��ł������B����́A�����ȍ�ƃA���g���E�`�F�[�z�t�Ƃقړ������[�g�ł���B�|�{�ɐ��s�����̂́A��q����s�앶�g�A�����@��A�剪�����Y�̎O�l�ł������B

�@�|�{�̏o���O�ɂ́A���V�A�̓����������X�N�����͂��߂Ƃ��āA�V�x���A�̊e���߂����Ȃǂ֓��{���g�̃V�x���A���s��d�M�ɂĒm�点�A������������Ɩ��߂����B�l���`���X�N�̒���ɓ͂������̒m�点���A�����Ƀu�[�`���Z��ɂ��`�����A�u�[�`���@�ł͈�s���}����ׂ̏������Ȃ��ꂽ�B

�@�X���W���ߌ�U���A�l���`���X�N�ɓ��������|�{�Ǝ����́A�x�@������s���ȂǂɌ}�����A�l���`�����n���ău�[�`���{�a�Ɍ��������B�����ʼn|�{��s�́A�~�n�C���E�u�[�`���Ƃ��̍Ȃ̃}�����Ȃǂɖʉ�A�������p�̏��g�Ɉ͂܂�Ȃ����H�����ɂ����B�|�{�����̎��C�R�����̐����ŏo�Ȃ����Ǝv����B����ȑҋ������ނ́A�P�Q���ɋ{�a�̈ꎺ�ŏA�Q�����B���R�A�o�q�ł���|�{��s�ɗ^����ꂽ�����͐����ŁA���̗��s���ɔޓ����ꂵ�߂ė��������h���C�X�i�싞���j�����Ȃ��Ĉ����ł����ɈႢ�Ȃ��B

�@�X���X���A���T���ɋN�����ĕ����𐮂����|�{�́A�U�����玛������A��āA�S�x�@�����ƕ��m��l�̈ē��ŁA�u�[�`���Z��̍�����ł���u�[�`���X�N���������i�l���`���X�N���瓌��W�T�L���̋����j�B�R�����A������O�����̓��ő�̏��ɒ������|�{��s�́A�ԓ��Ȃǂƈꏏ�ɍ���������ĉ���āA�r�����̒n���ɑ����c���O�[�X�l�����������B�|�{�ɂ́A�ޓ����u�����[�g�l���������������Ɍ������B��V�����A�ԓ��̏Z�ޖ{���Ŗ�H���Ƃ�����A���̐グ�y�щ�Ђ̎������Ȃǂ����ɍs�����B�����͏��d��R�₵�����̂��ƂŁA�钆���Z���������Ă����B�P�O���A�{���ɖ߂����|�{�́A��l�ɐF�X�Ǝ��₵����A�P�P���ɖ���H���āA�P�Q�����A�Q�����B

�@�����A�A�H�̓r���ɂ���������̍���������w�����ޓ��́A�ԓ��̉ƂŒ��H���Ƃ�A�ߌ�P���Q�O���ɏo�����ăl���`���X�N�Ɍ��������B��V�����A�{�a�ɋA�����|�{��s�́A�`�^�̓��̋�R�Ȃǂ����ē��Ƃɔ��܂����`�^�̒���y�h�V�F���R���ɋ��R�o��A�����y�у~�n�C���E�u�[�`���Ɩ�H�̃e�[�u�����͂ށB�y�h�V�F���R���͂Q�P�N�Ԃ��V�x���A�ɂ����āA���ău���S���F�V�`�F���X�N�̒m���ł������B�`�^�ł͂S�N���m�����߂Ă��āA���i�������ȏ�ɁA�����ɕx�l���ł������B�����H���A�u�c���O�[�X�l�Ń��V�A�̑��ɏZ��ł���҂́A���͊F���V�A�l�ƍ������A���t�����̋N����m�鎖���ł��Ȃ��B�A���[���ɏZ�ރI���`�����A�}�l�[�O���Ȃǂ́A�@����ɓ���ł͂Ȃ����Ǝv���B���N�[�g�̓n���K���[�̃}�N�`���Ƌ��Ƀt�B�����ł��鎖���ؖ�����Ă���B���炭������̏������z��������āA��͌��݂̃n���K���[�Ɉڂ�A��̓��N�[�c�N�B�Ɏ~�܂����v�ƁB�m���ɕt���Y���Ă�����m���́A�u���Đ����𒀂��c���O�[�X�ƃu�����[�g�Ƃ��݂��ɘb�����Č������A�S���ʂ��Ȃ������v�ƌ������B���m���́A�u�l���`���X�N�̊NJ��ł���U�o�C�J���̓��̃c���n�c�C�ƁA�����̃n�C�����Ƃ̊Ԃɖf�Ղ�����A����s�̎��͕�������ɏ�����B���V�A�͖є�A���ȂǂŁA�����͒��A���Ȃǂ��������Ă���v�B���H���A�u�n�C��������A�C�O����܂ŁA�����̒ʘH������B���̒ʘH�͐^�������ȓ��Ȃ̂ŁA���N�A���[���d�M����~���ׁA���̓����o�߂��ău���S���F�V�`�F���X�N�܂ōs�����B�������{�͂��̓��ɓd�����������������Ă��Ȃ��v�ƁB��������|�{�́A�����̗l�ɍl�����B�u�A���[���ɂ͗��H���Ȃ��A�l���`���X�N����͋��Ȃ��r�������̂ŁA�����A�����ƃ��V�A�̊ԂɎ����鎞�́A���V�A�̓c���n�c�C����A�C�O���܂ł�Ő}�ɓ���悤�Ɩd��ł��낤�v�B���̌�A�b��͓��{�Ƃ̒��̌��ՂɈڂ����B�u�[�`���̘b�ɂ��Ă��A�m���̐��ɂ��Ă��A�A���[������̖f�Ղ͐����������悢�挩���݂�����B�����u�[�`���Z��͂��납�A���V�x���A�̋����̑������A�A���[����̋D�D�𗘗p���ē��{�ƒ��̖f�Ղ��J�����ƍl���Ă����B����͓��{�����A���[����Ń��V�A�ɗA�o���悤�Ɖ]���|�{�̍l���ƈ�v���Ă����B��������̌o�c�ɘb���ڂ������A�u�[�`���́A�u�������{�́A�V�i�l�����V�A�̂ɓ����Čٗp�����̂��ł��ւ��Ă���ׁA�A���[���̍�������J������̂ɐr���s�s���ł���v�ƌ�����B���̔Ӄ~�n�C���E�u�[�`���́A������̎ʐ^�ƃl���`���X�N����k���܂ł̒T���L���|�{�ɑ������B

�@�X���P�P�������A�����𐮂����|�{�́A���W���ɏo������|���S�x�@�����ɓ`�����B�u�[�`���́A�_�����i�����S���l�̈��p����Ō`�̒��j���|�{�ɑ������B����͍��A���f�Ղ̘b�������ׂł������B�u�[�`�����m�������������߂����A�|�{�͗]�����Ȃ����𗝗R�ɁA���d�ɒf�����B�o���O�A�|�{�͋{�a�̉ԉ����ꌩ���A�K���X����̉����ɂ������S��̑��؉ԙ��̔������Ɋ��������B

�@�W�����A�|�{�͏���ė����n�ԂQ�q�蕥�����ׁA�u�[�`���̔n�Ԃ���Ď������Ƌ��Ƀl���`���X�N���o�����A���H�̏I�w�X���`�F���X�N�Ɍ��������B�~�n�C���E�u�[�`���͒m���Ƌ��ɁA�ޓ����ˊO�܂ő����Ă��ꂽ�B�r���A��_�ӂ�������A�r�����W����i�F�ł��������A�b�����Đ���łƋ��ɗ����Ă��āA������ϊ����A�n�Ԃ̒��ł͒��C�𗚂��Ă���̂ɑ��wჂ��Ɏ������B����߂Ċ����Ɛ�̐N����h���Ȃ���A���ւ͐r�������A�|�{���ꎍ���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@����O��Ԕ�i�l���`���X�N��O��Ԕ�ԁj

�@�@�@�@�@�@�@�@���ڎR�͏H�Ȕ�i���ڂ̎R�͌ȂłɏH�ɔj

�@�@�@�@�@�@�@���������]�ȘH�i���������]�Ȃ̘H�j

�@�@�@�@�@�@�����^�䋤���A�i������Ƌ��ɓ��ɋA��j

�@���Ă����ŁA�|�{���g�̐��s�҂ł����������@��A�s�앶�g�A�剪�����Y�Ȃ�l���ɂ��ĊȒP�ɏЉ�Ă����B

�@�@�����@��́A���R�˂Ɏd���Ă����������̖���ŁA�z�R�w���w�ԈׁA���w���Ƃ��ă��V�A�ɓn�����B�y�e���u���O�̋Z�p�H�ȑ�w�ɓ��w�����ނ́A���{���g�قʼn|�{���ƈꏏ�ɕ�炵�Ȃ���A����w�𑲋Ƃ��ăV�x���A�̋��z�̌@�ɏ��o�������ƍl���Ă����B�P�W�V�W�N�A�|�{�Ƌ��ɃV�x���A�o�R�ň�U�A�����A���N�Ƀ����W���H�X�g�[�N�̑�S��f�Վ������ɔC�����ꂽ�B�i���݂ɁA�R��ڂ̎��������|�{����݂̐l���ŁA���ِ푈�ň���L���ɂȂ����������Y�ł������j�B�P�W�W�U�N���A�ނ͕v�l�Ƌ��Ƀ����W���H�X�g�[�N�ɑ؍݂��A���������߂Ă����B�P�W�X�S�N������V�i���l�Ƃ̓��{�ݕ��̋������n�܂����̂���|���ɁA�����W���H�X�g�[�N�̎G�ݖf�Ղ�����Ȃ����̂ŁA�����@�ꂪ�f�Վ����������C���A�X�D��Ѓ����W���H�X�g�[�N�x�X���ɏA�C�����ƍl������B�ނ͂P�X�O�R�N�ɓ��n�ŕa�������B

�@�A�s�앶�g�́A�O���S�i�P�W�S�V�j�N�A�L���ˎm�s�쌓���i��̊J���������E�j�̎q�Ƃ��č]�˂ɐ��܂ꂽ�B�������i�P�W�U�O�j�N���疋�{�̔������Ńt�����X����w��ł���A���V�A�ƃ��V�A��ɐ[���S�������Ă������̐��E�ɂ���ă��V�A���w�𖽂���ꂽ�B�y�e���u���O�ɒ��������w���́A�S�V�P�[���B�`��k�k�ւ̐s�͂Ń��V�A����w�сA�e����C�̊w�Ȗڂ�I�肵�����i�s��͍z�R�w��I�j�A���V�A��������ĉ�����������Ȃ������B�T���̗��w�����A��������A�s��͒P�g�c�����A�v�`���[�`������ƃS���`�����[�t�Ȃǂ����w�A���j�A���w���w�B��ɔނ̓��V�A�����ƌ������A�A���N�T���h���Ɖ]���j�q��ׂ����B�����ɂȂ��Ă���́A�V���{�̗��w���ƂȂ�A�P�W�V�R�N�ɂ́A�W�N�ɂ��y�ԃ��V�A�����ɏI�~����ł��āA��q������g�ߒc�Ƌ��ɋA�������B���N�A�s��͕����Ȏ����o�g�ƂȂ�A�V�݂̓����O����w�Z�D��ȋ��t�ɔC����ꂽ�B���N�ɊO���ȓ��L���ƂȂ�A�܂��Ȃ��|�{�S�����g�ɐ����čĂуy�e���u���O�ɕ��C�����B�瓇�E�����������̒�����A�|�{�Ƌ��ɃV�x���A���f���s�����s���A�ނ̒ʖ���߂��B�P�W�W�U�N�A�s��͍��c�����̃V�x���A�o�R���ď��V�ɍĂђʖ�Ƃ��Đ��s�������A�A�����Ă���͊��r�ɏA�����Ȃ��A���a�Q�i�P�X�Q�V�j�N�Ɏ����}����܂ňɓ������ʼnB�ق��Ă����B�s�앶�g�́A�����̓��{�l�Ƃ��Ē������A��x���V�x���A�����f�����̂ł���B

�@�B�剪�����Y�́A�����V�i�P�W�V�S�j�N�A�|�{���g�Ƌ��Ƀy�e���u���O�ɕ����āA���n�œd�َʐ^���ł̐��ŋZ�p�Ȃǂ��w�B�|�{�̋A���ɔ����Ăѐ��s���A�V�x���A�o�R�ŋA�������B���̌�Q�d�{�����ʋǒn�}�ۂɏo�d�����ނ́A�ʐ^�d�ى��łɂ��Q������1�̒n�}�쐬�ɐ�������ȂǁA�n�}�̐��łɌ��т��������B�P�W�W�T�N�A�G�p�Ɂi����{����̑O�g�j�ɐΔŕ����n�݂����ƁA�剪�͂����ɏ������A�d�C�ł̋Z�p�w�����s�����B���̌��тɂ��G�p�ɂ͐Δŕ����A�剪�́u��v�Ƌ����Y�́u���v���̂�A�u�ׁv�A�u�сv�̕����āu�ѓ��v�Ɩ��������B���̌�̏����͕s���ł��邪�A�����R�R�i�P�X�O�O�j�N�ɁA�̐l�ƂȂ��Ă����剪�ɗ��n���ʕ�������J�܂��^����ꂽ�B

�@�|�{��s���l���`���X�N��K�ꂽ���A�u�u�[�`���Z�폤��v�͂��̍Ő����ɂ������B�T�O�ȏ�̋��z�ɉ����āA�ޓ��͏��ƁA�A�S�z�ƁA���D�ƁA�̉��Ƃɂ����L���A���̊����͈͓͂��V�x���A�S��ɋy��ŁA�P�O���l�߂��̐l�Ԃ��ق��Ă����B����Ȏ�������ɂ����u�[�`���Z��́A�l���`���X�N�̍X�Ȃ锭�W��ڎw���A�l�X�Ȍv���������B����������ƁA�l���`����ƃV���J��̍����_�ɂ������o�����N���ɗ��q�̏�~��ݕ��̗g�����낵������u�������݂��āA��������l���`���X�N�܂Ŕn�ԓS����~���v�悪�������B�P�W�W�Q�N�̝�鯂Ōv��͎�������Ȃ��������̂́A�u�[�`���Ƃ̐����Ԃ�͖ڊo�������̂ŁA�����ڂ̓�����ɂ����Z���́A�u�l���`���X�N�͂��͂�l���`���X�N�ł͂Ȃ��A�u�[�`���X�N�ł���v�ƌ���Ă����B

�P�O�D�u�u�[�`���Z�폤��v��w�ɕm����

�@�P�W�W�Q�N�A���V�x���A�S��ő�K�͂ȝ�鯂��������A�l���`����A�_���X�[����A�i���J��Ȃǂɒu����Ă����u�[�`���Z��̍�����͑呹�Q��ւ����B�[���Ȑ��s���́A�����̐�z��Ƃ��ɂ߂č���ɂ��A�܂��U�o�C�J���n���̎�Ȕ_�ƒn�тɉ����đO��̂Ȃ�����������B������āA�H���i�Ȃǂ̕������}�����A���z�ւ̋����͎�����s�\�ɂȂ����B�~�n�C���E�u�[�`���́A�������������Q�[���~�߂�ׂ��A�u���S���F�V�`�F���X�N�̑q�ɂ��珬�������͂��ߑ�ʂ̐H���i���l���`���X�N�ɗA���������A�Ԃ��Ȃ������������A���z�J���҂͐V���Ȑ�z�ݔ����������ꂽ����̍����������n�߂��B

�܂��A��鯂̉e���ş��ւ���Ă��Ȃ����H�͂Ђǂ��Ȃ����ׁA�D�D�Ƃ��x�Ƃɒǂ����܂ꂽ�B���̗l�ȏ��ł́A�U�o�C�J���n���̒�����Ƃ͑������œ|�Y���A�s���̍w���͂��}���ɗ����Ă����̂ł���B

�@����܂ł̏���̔N������������ƁA���z�Ƃ͂P�T�O���A���Ƃ͂T�O���A�A���R�[�������Ƃ͂R�O���A�����Đ��S�Ƃ̗��v�͂R�O�����[�u���ł������B���̐������画�f����A���z�Ƃ��x�Ƃɒǂ����܂ꂽ���ɂ���āA�u�[�`���Z��͎�Ȏ������������������łȂ��A���S�����[�u���ɂ��̂ڂ�M�p�݂��̕ԍς�������ł��Ȃ��Ȃ����B���_�A�A���[���n���ɂ́A�������鯂̉e�����Ȃ���������������������A���̑����͊J���r���ł���A���A����̊W�ő傫�Ȏ����͌����߂Ȃ������B�R�O�����[�u���̗��v���グ�Ă������������A�����̕s���ɔ����ċ�������Ɋׂ�A�A���R�[���ނ̐������ʏ�̔����ɗ�������ł��܂����B

�@�P�W�W�Q�N�����A�u�[�`���Z�폤��ɂ͂W�T�O�����[�u�������̎��{�����������A���̑唼�����V�A���̎��ƉƋy�ѐ��\�̋�s������M�p�݂�����߂Ă����B���V�x���A�̏��l��Y�҂́A��ɂ���댯���o�債����Ń��[���b�p�E���V�A�Ǝ�����s���Ă����B�i���⏤�i�́A�����̏ꍇ���̗A���ɒ������Ԃ�������A�r���ŕ���������A���܂ꂽ�肵�Ȃ��ꍇ�ɂ��A���X�ɂ��Ĕj��������A�݂�����c�ȏ�Ԃœ������鎖���������B�܂��A�����n��������āA�V�x���A�̐��Y�i�ɑ���x�����͂Ђǂ��x���̂���ł���A���ׂ̈ɂ��Ȃ�̎��{�Ɏx����ꂽ���Ƃł����Ƃ���肭�肵�Đ������тčs���ׂɂ́A�h�C�c�܂��̓C�M���X�̐����Ȃ��`���I�Ȋ�Ƃ��A�����Ȃ�����V�A�̓Ɛ��Ƃ̃V�x���A�x�Ђ���A�l�I�ɒ����̐M�p�݂��鑼�Ȃ������B�u�[�`���Z�����O�ł͂Ȃ��A���X�N���̒����Ȏ��Ɖƃe�B���t�F�C�E�����]�t����͂P�T�O���A�g���X�N�̏������Ɖ�E.A. �R���B�[�g�j�R������͂T�O���A�C���N�[�c�N�̎��ƉƃC�����E�n�~�m�t����͂V�O���A�����ă`�^�y�у��F���t�l�E�f�B���X�N�̏��l����͂P�O�O�����[�u���ȏ�̐M�p�݂����Ă����B���Ƃ��g�傷��ɓ������āA�Z��͈ȑO�ɂ����̂悤�ȑ��z�̎�������Ă������A���z�Ƃ���オ�闘�v�ŕK�������ʂ�ɕԍς��Ă����B�ܘ_�A�V�x���A�̂悤�Ȋ��ɉ����ẮA�����ɗ��v���o���Ȃ���K�͂Ȑݔ������͏�ɑ傫�ȃ��X�N���Ă����B�������A���ӎ��ƉƂ�����Ă����悤�ȁA�J���҂����g���č����Ƃŗ��v���グ�鏊���u���S�v�ȏ��@�́A�A���O���E�T�N�\���^�̃r�W�l�X���w�~�n�C���ɂƂ��āA����x��̂��̂ł������B

�@�P�W�W�Q�N�̏H�A�M�p�݂��̎x����������������ׁA�~�n�C���E�u�[�`���̓g���X�N�Ɍ��������B�����̎��ƉƂ���肽���z�͂�����傫���Ȃ��������A�C���N�[�c�N�̏��l�Ɩ��ڂȌq����������Ă����ޓ��Ƃǂ����Ă���ɏ��k��Z�߂�K�v���������B�g���X�N���l�̐M�p�������A�C���N�[�c�N���͂��߁A���V�x���A�S��̑ݎ�ɔg�䂪�L���鋰�ꂪ����������ł���B�x�������̉����ɐ��������~�n�C���́A���N�̂P�W�W�R�N�Ƀl���`���X�N�ɖ߂�A����̉��v�Ɏ��|�������B�v�悳��Ă����V���Ȑݔ������͒��~����A�����̎��Ƃ͑S�Č���Ԑ��ɓ������B���̉��v���u�[�`���Ƃɂ��y�сA�{�a���Ƃ̏��o��͔N�W�����[�u������Q�����[�u���Ɍ��炳�ꂽ�B

�@�P�W�W�R�N�̏t�A�V���ȍГ�u�[�`���Z����P�����B���[���b�p����̋M�d�ȕi����ς�ŃA���[������q�s���Ă�������̉^���D����j�����̂ł���B���̑����͂Q�O�����[�u���ɂ��̂ڂ�A������ɚb���ł����Z��ɂ͑�Ō���^�����B���̎��������C���N�[�c�N�̏��l�C�����E�n�~�m�t�̓p�j�b�N��ԂɂȂ�A�u�[�`���Z�폤��ɑ݂����V�O�����[�u���𑁋}�ɕԍς���悤�ɋ��߂��B�u�[�`���Z��͐M�p�݂�����ɋ��Ő��Z���Ă������A���̎Y�o�ʂ����������ƂȂ��Ă��̂悤�ȋ��z�̕ԍς͕s�\�ł������B������āA���̑ݎ����u�[�`���Z�폤����x���\�͂̂Ȃ���ƂƂ݂Ȃ��āA�s���Y��H��̔��p�ɂ���Ď؋��̐��Z��v�������B���n�ɒǂ����܂ꂽ�~�n�C���́A�S�z�̕ԍς���A����������^�c����Ǎ��ǂ̐ݒu���Ă����B���̒�Ă͏��F����A�M�p�݂��̕ԍς͍���̗��v����d���鎖�ɂȂ����B�Ǎ��ǂ̓C���N�[�c�N�s���ɒu����A������ɂ̓~�n�C���E�u�[�`���A�Ǎ��l�ɂ͑ݎ傪�w�������l�����I�ꂽ�B�Z�̃j�R���C�͂��̍��A�����̐S���a�𗝗R�ɏ���̉^�c�����������A�Ǎ��ǂ̎����Ɋւ���Ă��Ȃ��B

�@�Ǎ��ǂ��ݗ������₢�Ȃ�A�n�~�m�t�͏���̑S���Y���Ǎ��l�̎蒆�Ɏ��߂�ׂ��A�~�n�C���E�u�[�`�����\������O���A�C���N�[�c�N�ɑ؍݂��鎖�����B����ɑ��ău�[�`���́A����̉^�c�����߂����đi�ׂ��N�����A�P�O�N�߂��������ɂȂ�ٔ��̉ΊW������B���̍ٔ����s����ԁA�Ǎ��l�ɂ��u�[�`���Z�폤��̎��Y�����D�ɓ�������Ԃɂ��ꂽ�B�n�~�m�t�́A������Y�ɓ��Ă�ׂ������Ŏ����̐M�p�݂���d���A�܂����̊Ǎ��l�́A����̉^�c�ɕK�v�s���ȕs���Y�p���Ă����B

�@�P�W�X�S�N�A�鍑���V�@�̓u�[�`���̌�����F�߁A���̍ٔ����ŏ�����s�@�ł���������錾�����B���X�C���N�[�c�N�ٔ����ɂ́A���̎�����R�����錠�����Ȃ��A�ŏ�����`�^�n���ٔ����ň����ׂ��ł������B�X�Ɍ��V�@�́A��@�Ȏ�i�ɂ���ău�[�`���Z�폤���j�Y���O�ɒǂ����Ǎ��l��ޓ��ٌ̕�m���ٔ��ɂ��������A�j�R���C�c���q�̑��ʂɔ����đS�����͂��ꂽ�B

�@�~�n�C���E�u�[�`���ɂƂ��Ă��̏����͑�ύ����������̂ɂȂ����B�P�W�W�Q�N�ɂW�T�O�����[�u���𐔂������Y�́A�ٔ����I��������ɂR�O�O�����[�u���Ɍ����Ă����B�܂��A�唼�̕s���Y�����p���ꂽ�ׁA����̂��̂�������j�Y�����̂ł���B�ܘ_�A�ٔ����n�܂�O�ɓ��V�x���A�e�n�ɂ������H�����z�ȂǂW�O�O�����[�u�������̎��Y�肳���āA�T�O�O���̐M�p�݂���ԍς��铹�����������A��S�Ƃ̃~�n�C�������N�̓w�͂Œz���グ�����̂������ȒP�Ɏ���������Ȃ������B

�P�P�D�W���[�W�E�P�i���̃V�x���A�I�s

�@�P�W�W�T�N�X���A�{�X�g���o�g�̉�ƃW���[�W�E�t���X�g�Ƌ��ɃC���N�[�c�N��K�ꂽ�W���[�W�EF�E�P�i���́A�Ǎ��ǂ̊W�œ��s�ɑ؍݂��Ă����~�n�C���E�u�[�`���Əo��A�e�������B

�@�W���[�W�EF�E�P�i���̓X�R�b�g�����h�ږ��̏o�g�ŁA�P�W�S�T�N�A�����J�̃I�n�C�I�B�m�[�E�H�[�N�ɐ��܂ꂽ�B�Ƃ��n���������ނ́A���K�̊w�Ƃ��鎖���ł����A�P�Q�Ŋw�Z���~�߂Ă���́A���̎d������`���Ă����B�P�i���ƃ��V�A�Ƃ̍ŏ��̌��ѕt���́A��k�푈���I��P�W�U�T�N�ɋN�������B�����A�`�o�ʐM�̓��h���ł������ނ́A���Ă��V�x���A�o�R�Ō��Ԉ��d�M�Ԃ̕~�ݒ����c�ɎQ�����A���V�x���A�֔h������鎖�ɂȂ����B�����܂��Q�O�̐N�ł������P�i���́A��Z���Ɠ������������A�V�q���̌Q��ɍ������Č��n�I�����𑗂�Ȃ���A�ɖk�n���ʼnz�~�����B�����āA�T��}�C���̃V�x���A����ɂ���ĉ��f���āA���[���b�p�E���V�A�o�R�ŃA�����J�ɋA�������̂ł���B���̎��̗��s�k�́A�w�V�x���A�̃e���g�����x�i�P�W�V�O�j�Ƒ肷�鏈����Ƃ��Ĕ��\����A��ϕ]���ƂȂ����B���̐����ɂ���ă��|�E���C�^�[�Ƃ��Ă̎��M�������P�i���́A�܂��Ȃ����V�A�ʂ̃W���[�i���X�g�ɓ]�g���A���M�����𑱂����B�P�W�V�O�N��㔼�ɓ���ƁA���V�A�ł́u�l���̒��ցv���X���[�K���Ƃ���V�����v���^�����L����A�v���Ƃƒ鐭���{�Ƃ̑Η��E�R�������������B���̒��_�͂P�W�W�P�N�̃i���[�h�j�L�ɂ�郍�V�A�c��A���N�T���h���Q���̈ÎE�����ł������B�������|���Ƀ��V�A�ł́A�v���Ƃւ̒e�������܂�A�s���葱���ɂ��V�x���A�ւ̐����I���Y�����������B�����ŁA�P�i���̓V�x���A�ɉ����鐭�����Y���̎��Ԃ����悤�Ɖ]����S�I�ȈӐ}�������A�ĂуV�x���A�֓n�����B�����Ŕނ͎��l�̐��ԂȂǂ��Ԃ��Ɋώ@���A��ɂQ���̒P�s�{�w�V�x���A�Ɨ��Y���x�x�Ƃ��ďo�ł����ڍׂȋL�^�������c�����B���̑��̓A�����J���O�ō����D�]���A���V�A�̐��_�ɂ�����ȉe����^�����B

�@�X�����{�Ƀu�[�`���ɉ�����P�i���́A�w�V�x���A�Ɨ��Y���x�x�ł�����z���Ă���B

�u���������C���N�[�c�N�ʼn߂������P�Q���Ԃ̑؍݂̊ԂɁA�������̊y�����A������������Ȃ��m�Ȃ��B���̂Ȃ��ɂ́A�����ȓ��V�x���A�̍z�R�o�c�҂ł���A�_���E�u�R�t�X�L�[�i�~�n�C���E�u�[�`���̌��F�M�ҁj��������A�p����悭�b���A���ł������������}���Ă��ꂽ�B�i�����j�u�[�`�����͂��Ƃ��ƃl���`���X�N�̏o�g�����A�L���A�����J���O���𗷍s���Ă��āA���̍l�����Ƃ����A�����Ƃ����A�����A�����J�l�ł���v�B

�@�܂��A�P�P�����{�Ƀu�[�`���̊��߂Ńl���`���X�N�̋{�a��K�ꂽ�P�i���́A���̂悤�Ȋ��z���c���Ă���B�u���߂ė���҂ɂƂ��āA���̒��̍ł������ׂ����F�́A�T���ȍz�R��u�[�`���̂قƂ�Nj{�a�ƌ������@��ł���A�V�x���A�̉��~�͂��납�A���V�A�鍑�̎�s�̂ǂ�ȉ��~�ɂ��Ђ����Ƃ�܂��B���������l���`���X�N��K�ꂽ���A�u�[�`���Z��͍�����̂����ɂ����āA�S���Y���Ǎ��l�̎蒆�ɂ�����Ă����B�������������͌o�c�҂̒�i�~�n�C���F�M�ҁj����Ǎ��l�ɂ��Ă��Љ����g���Ă����̂ŁA�������邱�ƂŁA�ƂȂ�����Ȃ������ȓ@�����w�����Ă�������B�N�������g���B�b�`�̈��h���炻���֍s���̂́A�܂�œ��V�x���A�̃G�^�[�v����A���W���̋{�a�ɕ����悤�Ȃ��̂������B�����āA�s��ȕ�����ɑ��ݓ���A���E�ő�̋��ɉf�錴����̂��Ƃ킪�g���Ƃ炦�����A�͂����Ă���͐����Ȃ̂��낤���ƁA�v�킸�����̖ڂ������肽���Ȃ����B�T���N�g�E�y�e���u���O���u���邱�ƂT��}�C���ɋ߂����V�x���A�̌���ŁA�܂����ؔ����������@��ɏo���킷�Ƃ͎v��Ȃ������v�B

�@�P�W�W�U�N�̉āA�V�x���A����߂����W���[�W�E�P�i���́A���X�N���𗣂�ă��[�X�i���E�p�����[�i�ʼn߂����Ă��������g���X�g�C��K�₵���B�͂��P�������̖K��ł͂��������A���݂��ɂƂ��ď[�����Č���Ȃ����e���܂��̂ɂȂ����B�����̓P�i���ɃV�x���A���s�ɂ��Ă��ꂱ��Ǝ��₵����A���Y���̈������߂����ċc�_�������B���́A���̖ʉ�œ���ꂽ�m���́A�w�����x�Ƒ肷�鏬���������ہA�g���X�g�C�ɂ���Ċ������ꂽ�̂ł���B���m�̂悤�ɁA�ߌ��̏���l���J�`���[�V���E�}�[�X�����̕�����`�����̕���ɁA�V�x���A�X������ޗ��Y���̎p���o�ꂷ��B�����`���ɓ������āA��x���V�x���A��K�ꂽ���̂Ȃ��g���X�g�C�́A�ٔ����x�◬�Y���x�Ɋւ���l�X�ȕ������Q�Ƃ����B���ł��A�W���[�W�E�P�i�����́w�V�x���A�Ɨ��Y���x�x���傫�Ȋ������߂Ă����B�@�@�@�@�w�����x�̑�R�т̂Q�S�͂ɂ́A�l�t�����[�h�t���V�x���A�̈�s�s�̒����i���R�j��K�ꂽ�ہA�ӎ`��ɗU�����ʂ�����B���̉�H�ɂ́A�V�x���A�ɉ����闬�Y�Ɗč��̏����@���ĉ���Ă����l�̃C�M���X�l�̗��s�ƂƃV�x���A�̋��z�Ǝ҂��o�Ȃ��鎖�ɂȂ��Ă����B���̃C�M���X�l�̗��s�ƂƂ́A���炭�P�i�����g�̎��ł����āA�����ăV�x���A�̋��z�Ǝ҂́A�~�n�C���E�u�[�`���̎��ɈႢ�Ȃ��B����𗧏���ׂɓ�̏�ʁ@���r���Ă������B

�w�����x�u���R�@�̔ӎ`��ɂāv

�u�H��ɂ͉Ƒ��̐l�B�A���R�̖��v�w�A�����̂ق��A�Ȃ��C�M���X�̗��s�ƁA���z�������Ă��鏤�l�A�V�x���A�̉����X���痈���m������Ȃ��Ă����B����炷�ׂĂ̐l�X�̓l�t�����[�h�t�ɋC���悭�v��ꂽ�B�i�����j�Ⴂ���z�Ǝ҂̏��l�́A���Ƃ��ƕS���̑��q�ł��������A�����h���d���̉��������ꒅ�ɋy�сA�_�C���̃J�t�X�{�^�������Ă����B�傫�Ȑ}���ق������Ă��āA���P���Ƃɔ���Ȋ����A���[���b�p���̎��R��`�I�ϔO�������Ă��āA���S�ȃ��V�A�_���̑�Ƀ��[���b�p������ڂ������A�S�R�����炵�����h�ȋ��{�l�̃^�C�v�Ƃ��āA�l�t�����[�h�t�ɂƂ��ĉ����A���������鑶�݂������v�B

�w�V�x���A�Ɨ��Y���x�x�u�C���N�[�c�N�ɂāv

�u���������C���N�[�c�N�ʼn߂������P�Q���Ԃ̑؍݂̊ԂɁA�������̊y�����A������������Ȃ��m�Ȃ��B���̂Ȃ��ɂ́A�����ȓ��V�x���A�̍z�R�o�c�҂ł���A�_���E�u�R�t�X�L�[���i�~�n�C���E�u�[�`���̌��F�M�ҁj������A�p����悭�b���A�i�����j�u�[�`�����͂��Ƃ��ƃl���`���X�N�̏o�g�����A�L���A�����J���O���𗷍s���Ă��āA���̍l�����Ƃ����A�����Ƃ����A�����A�����J�l�ł���B�i�����j������A�������Ƃ����ʎ��̐}�����́A�O�A�l�J����ɂ̂ڂ錵�I���ꂽ�}���A�V���A�G���ł��ӂ�A�܂��V�x���A�̍z���ƍz�Ɋւ�����R���N�V���������߂Ă����v�B

�@�u���R�@�̔ӎ`��ɂāv�̑O��W���l���ɓ����ƁA�g���X�g�C���P�i���́u�C���N�[�c�N�ɂāv�Ɖ]����ʂ����p�������́A�قڊԈႢ�Ȃ��ł��낤�B�����ł���A�~�n�C���E�u�[�`���͕����̕M��ʂ��āA���Ƃ��e���Ƃ��Ă��A���j�I�Ȓ���ɂ��̖����c�������ɂȂ�B�P�W�X�X�N�ɔ��\���ꂽ���̏������u�[�`���͓ǂ̂ł��낤���B���ɓǂƂ�����A�����̎p�ɋC�t�����̂ł��낤���B����𖾂��ׂ��^��̈�ł���B

�P�Q�D�U�o�C�J���ɉ����鏫���W�]

�@�P�W�W�U�N�A�~�n�C���E�u�[�`���́u�U�o�C�J���B���̕����I�����̌���̖��Ɋāv�Ɖ]���_�������Ɠs�s�̃g���X�N�Ŕ��\�����B���̒��Ŕނ́A�U�o�C�J���n���ɉ����錴�����H�Ƃ̔��W�A�V�x���A�S���̕~�݁A�����ė��Y���x�̌������̕K�v����������B

�@�`���I�ȃV�x���A�̌o�ς́A�����H�̌����A�����A�Ζ��A�z����A�o���A�����i��A������Ɖ]�����A���n�^�C�v�̂��̂ł������B���ׁ̈A�A�����J���O���̂悤�ȋߑ�I�H�Ƃ��琬���ꂸ�A���V�x���A�S��͈ˑR�Ƃ��Đl���H���ȕs�ђn�т̂܂܂ł������B���̖��������葁������������@�Ƃ��ău�[�`���́A���H�Ƃ̏���ƗA���̌n�̉��P������B�J���͂ƕ���ŃU�o�C�J���ɉ�����傫�ȉۑ�̈�ɉ^�A�̖�肪����B�S���~�݈ȑO�̃V�x���A�̌�ʂ͎�ɔn�Ԃ�͐�ɗ����Ă����̂ŁA���i�̗A�������ɒx���A���[���b�p�E���V�A��O���Ƃ̎�����ɂ߂č���ł������B�����ŁA�V�x���A�X�������ɓS����~���A���Y���̏��i���������܂邾���łȂ��A���H�ƒ��S�n���X�ɔ�剻���čs���Ɣނ͍l�����B���ہA���V�A�鍑�̎x�z�w�́A�ɓ��n���ւ̐����I�E�R���I�ȐZ����ړI�Ƃ��ēS���̌��݂ɓ��ݐ������A���ʓI�ɂ���͏[���u�[�`������������̂ł������B���݂ɓ������āA�ނ͓S���̎��ނ��O�����甃���t���鎖�ɋ��������āA�j�R���G�t�X�L�[���S���ł̐���������B�������A�u�[�`���Z�폤��̔j�Y�Ƌ��ɓ����S�������p����A�V�����H���ɂ͐��{�̊�ɓK�����[����S��������\�͂��Ȃ������B

�@�S�����ݖ��ɑ����ău�[�`���́A���Y���x���V�x���A�Z���̐��_�I�����ƌo�ϐ����ɋy�ڂ����e���ɂ��Č��y���Ă���B�������������I�ɂ����̓I�ɂ��𗧂����̔ƍߎ҂��Љ��������A�����J���ׂ̘̈J���͂Ƃ��Ďg�����Ɛ}����������V�x���A���Y���n�܂����B�m���ɁA���̐��x�͂P�X���I�̒����܂ł͔�r�I�ɂ��܂��@�\���A�V�x���A�J��ɑ傫�Ȗ������ʂ������B�������A�_�z�����̎��R�ږ��̗����ɔ����āA�{���̖ړI�������A�V�x���A�̗��v�S�̂ɂƂ��ċɂ߂ėL�Q�Ȃ��̂ƂȂ����B�X�ɁA�A���@�ւ̉��P�Ǝ�v�s�s�ł̐��������̌���ɂ���āA�����Ƃ��Ă̗��Y���Ӗ����Ȃ��Ȃ��Ȃ����B���Y���̑����͂܂Ƃ��ȐE�ƂɏA�����A���x�������悤�Ȕƍ߂��J��Ԃ����ɂ���āA���̎Љ���ƈ��S���������Ă����B�~�n�C���E�u�[�`���͂��̂悤�Ȕƍߎ҂̓��A�̏d�ׂ���������鎖��ؖ]���A�R�c�̐����������̂ł���B

�P�R�D�j�R���C�c���q�̃V�x���A�I�s

�@�P�W�X�P�N�T���R�P���A��̃j�R���C�ƂȂ郍�V�A�c���q�́A���A���N�T���h���O���̖���Ƃ��ăV�x���A�S���̋N�H���ɗՐȂ��A�E�X���[���̒��H��錾�����B�E�X���[���Ƃ́A�����W���H�X�g�[�N�ƃn�o���t�X�N�����ԃA���[���S���̎��ł���B

�@���̋N�H���ɐ旧���āA�j�R���C�c���q�͓��{��K�₵�A�M���V���c�q���Ď��ꌧ��Â̒���l�͎Ԃɏ���Ēʉ߂��Ă����ہA�P������Č㓪�����a�����ꂽ�̂ł���B�Ɛl�͉����Ōx���C���ɏA���Ă��������Óc�O���ŁA����̓T�[�x���ł������B�ނ̔ƍs�̓��@�ɂ́A���ƃV�x���A�S���̌��݂��������B�S�����ł���A���V�A�̑�R�͋ɓ��X�ꍞ�݁A���{�̌��v���N����邾���łȂ��A���Ƃ̑���������Ȃ��Ȃ�Ɖ]�����O���ނɂ͂������B�Óc�ɂ��c���q�ÎE�͖����ɏI�������A���V�A�̕�����āA���{�����p�j�b�N�Ɋׂ����B�������j�R���C���g�͂��̎��Ɋւ��ĈӊO�Ɨ�ÂŁA���L�ɂ͂����L���Ă���u���{�l�̈�l�ł��鋶�M�҂�����Ȏ������N����������Ƃ����āA�P�ǂȓ��{�l�ɑ��ď��������𗧂ĂĂ��Ȃ��v�B���̎����̕���������V�c�́A�F�������āA�����ɂ������ɋ삯�t�����B���{���������܊O����b���Ƃ肩���āA���V�A�l�̊ԂɎ̂悢�|�{���g�����̒n�ʂɋN�p���āA���g�ᓪ���Ďӂ����B����ɑ��āA���V�A��������ȏo�������A�����͕��a�I�ɗ��������B

�@�����W���H�X�g�[�N�ŃV�x���A�S���̋N�H���ɗՐȂ�����A�j�R���C�͂R�����߂��V�x���A�ƃE�����n���𗷍s�����B���V�x���A�ł̓n�o���t�X�N�A�l���`���X�N�A�`�^��K��A���V�x���A�ł̓N���X�m�����X�N�A�A�`���X�N�A�g���X�N�����@�����B�����̒��ōc���q�́A����m���A���������̌��n�Z���̑�\�ɉ�A�����x�������{�����A�`�^�ł̓u�����[�g�l�̕������@��K��Ă�����B�j�R���C�̒ʉ߂����S�Ă̒����A���̔ɉh���̂��ĊM��������āA�p���Ɖ��Ɛ����������Ċ��}���A���y���j�ꕑ������Â����B

�@�P�W�X�P�N�U���P�S���A�l���`���X�N�ɒ������j�R���C�c���q�́A�u�[�`���Z��Ɍ}�����A�h����̃u�[�`���{�a�Ɉē����ꂽ�B�|�{��s�̎��Ɠ��l�A�c���q�ׂ̈ɂ��ؗ�Ȕӎ`��Â���A�u�[�`���Z��̌�����̊y�c�������ꂽ�B�����āA�H���̌�ɂ́A�L�O�ʐ^�̎B�e���s�Ȃ�ꂽ�B���̑�܂��ȗl�q�́A���N�Ƀu�[�`���{�a�ɗ�����������������̓��L����m�鎖���ł���B���݂ɁA�j�R���C�c���q���u�[�`���{�a�ŏh�������Ɖ]�������́A�l���`���X�N�̋��y�j�Ƃɂ͂܂��m���Ă��Ȃ��B���̑؍݂Ɋւ��ẮA���V�A���ɉ��炩�̋L�^������Ƃ���A����͍c���q���g�̓��L�ł��낤�B�j�R���C�͂T�O�N�̐��U�łP���y�[�W������L�������c���Ă���A�P�W�W�Q�N�܂�P�S�̎�����e�E�����R���O�̂P�X�P�W�N�U���R�O���܂ł̂��̑S�Ă��������Ă���B���̒��ŁA�j�R���C�́A���V�A�v���Ȍ�������Ė��������ɁA�N��������V��̎��A�Ƒ���e�ʂ̏o�����A�H�������ɂ����l���A�ڌ������l�X�̎��Ȃǂ��A���Ȃ��Ƃ��P�O�s�ȏ�ɂ킽���ď����Ă���B�]���āA�u�[�`���{�a�ɏh�������ۂ̏ڍׂȋL�^���A�c����Ă���ɈႢ�Ȃ��B�����A�j�R���C�Q���̓��L�̑啔���͖����\�Ȃ̂ŁA���X�N���̏\���v�����������j���قŒ��ډ{������ق��A�m�F���邷�ׂ��Ȃ��B

�P�S�D���������̃V�x���A�I�s

�@�P�W�X�Q�N�A�h�C�c���g�ٕt�����Ƃ��Ă̔C�����I�������������́A�x���������o�����A�y�e���u���O����V�x���A�A�O�ցA�U�o�C�J���A���B���o�ă����W���H�X�g�[�N�Ɏ���Ɖ]���P�N�S�����A�P���L���ȏ�̋R�n�ɂ��剓�����s�����B�r���A�|�{���g���ʂ������V�x���A�̃I���X�N�X�����O��A�Z�~�p���`���X�N����J�U�t�n���֓쉺�����B��������́A�V�R�k�H�̃E�����`�A�n�~���߂��ĊO�Â����f���A�E�����o�[�g������I�֍����̃L���t�^���o�ăo�C�J���Γ�݂֏o�ė����B�����ĉ|�{��s���ʉ߂��Ă���P�S�N��Ƀl���`���X�N��K��A�ޓ��Ɠ��l�Ƀu�[�`���{�a�Ɋ�����̂ł���B

�@���������́A�Éi�T�i�P�W�T�Q�j�N�X���P�T���A���{�ˎm�������L�̒��j�Ƃ��Đ��܂ꂽ�B�ƕ����Ⴉ�����ނ́A�]�˂ł̗��g�o�������ӂ��A�ꂵ�����������Ȃ������w��Z�ȂǂŊw�B���̌�A�]���V���̒m���Ďi�@�ȂP�R���o�d�ƂȂ�|��ۂɋ߁A�����V�N�ɂ͗��R�ȂɈڂ�A�R�l�ւ̑��������邵���B�����X�N�A�����̓A�����J�ɏo���𖽂����A���N�̐���푈�ł͐������{�t�Ƃ��ďo�������B�����P�T�N�A���N�A�����ɔh������A���N�ɂ͐������g�ٕt�����ƂȂ����B�����؍ݒ��ɔނ́A��������w�ԂƋ��ɖd���ɂ��֗^�����B�����P�X�N�ɂ̓C���h�ɔh������e�n��T��������A�h�C�c���g�ٕt�����ɔC������A�h�C�c�ɕ������B�����Q�T�N�Q���A�����͋A�����鎖�ɂȂ邪�A�A���ɍۂ��ĒP�R�V�x���A���f���v��A�x���������o�����y�e���u���O�A�E�������o�ăV�x���A�ɓ���A���̖��Q�U�N�U���Ƀ����W���H�X�g�[�N�ɓ��������B���̐����ɂ��A�����̗��͈��s���Ƃ��Ċ��}����A�ނ͍����I�p�Y�ƂȂ����B���I�푈�œO��I���_�������������́A�펞���͖��B�R�Q�d�Ƃ��Ėd�����s���Ȃ���A�ΘI���w�ォ��x�����B

�@�P�W�X�R�N�P��26���A�����̓l���`���X�N�ɓ������āA�ꗷ�قɏh�������B�����A�n�̋x�{�ׂ̈�������؍݂��A�x�������珄����l�𐏂킹�Ē��`����������B���ꂩ�畟���͎s�̓��O�����@���A���c�A�č��A�����قȂǂ��Q�ς����B�ߌ�ɂ́A�����܂ŘA��ė����A���^�C���Ɖ]���n�����Â��Ă��炤�ׁA�b��̔ӎ`��ɕ����A�����Œm�荇������a���ɓ�����ăV�x���A���̔��@�Ɖ]����u�[�`���{�a��K�₵���B�ނ͂��̍����ɋ����A���L�̒��ł����L���Ă���u�����G�s�Y��فX�Ƃ��ĉ���̋{�a�̔@���v�B

�@�~�n�C���E�u�[�`�������̓��s�݂ł������̂ŁA�����͍Ȃ̃}�����Ɍ}�����A�{�a�����ē����Ă�������B�ޏ��͕��������{�l�ł��鎖��m���ۂ�A�����ɉ|�{���I���g���V�x���A���s�����Ȃ���̋A���̓r���ɏh�����Ă���A�X�ɁA�j�R���C�c���q�����{�K��̋A�r���̒n��ʉ߂��ꂽ���A�������䗘�p�ɂȂ�������������B���̏؋��Ƃ��āA�u�[�`���v�l�͊C�R�����̐����ɐg�����������|�{���g�̋L�O�ʐ^�������Ă��ꂽ�B�A��ہA�����͉|�{�Ɠ��l�ɉ������ē�����A�^�~�ɔM�ђn���̐A�����X�Ɩ��Ă���l���ςĊ��������B���L�ɂ͂����L����Ă���A�u�����A�ʂɈ�g����݂��A�����ɔM�ђn���̉ԙ������G�A���A���K�͐r����Ɏl��ࣖ��A�g�����Z�щʎ���̔@���A��厺�����R����S�ԉ��Ȃ�Ɖ]���B���̍����̒n�ɔM�n�̉ԙ���M�ԍ��̋ɂƂ�]�͂�B�W���V�x���A������炴��҂Ȃ�v�B

�@�u�[�`���{�a�̌��w��A�����͍X�Ƀl���`���X�N�s���̔ӎ`��ɏ�����A���\�l�̐a�m�i���B�ƌ����A�g�����v�V�Y������ȂNJ���s�������B�����A���N�����ăl���`���X�N���o�����悤�Ƃ������A�y�e���u���O�̗L�͐V���u�m�[���H�G�E�����~���v�̒ʐM�L�҂���ʉ�����߂�ꂽ�B�L�҂͕����ɉ�������ϊ�сA�����̈����̋L����O���y�e���u���O�ɑœd���������������B����ɞH���A�u�P���Q�U���A���{�̕��������͋Ɋ��̓V���`���A�O�n���Ђ��Ȃ���l���`���X�N�ɓ����������A���̋����Ȃ鎖�|�S�̂悤�ł���v�ƁB

�@�ߑO�X���A�����͎O���̈��n�Ƌ��ɏh�ɂ��o���������A�O��̃p�[�e�B�Ō��X�Ɏs�O�܂ł̌����������a�m�i���B�́A�뉺�S�O�x�̍����̒��ɒN��l�Ƃ��Ďp�������Ȃ������Ɩ\�I���Ă���B�l���`���X�N�؍݂̐����Ɖ]�����͎̂R����ɂ����������a�X�Ƃ��āA��������̂��������X�ɕ�܂�Ă����B�o���ɓ������āA���������͈ꎍ���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���s���v�L��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��z�F��͖{���n

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�隬��T��Ɨ~����Ώ隬��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����鐴���̎����𑈂ӂ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����𑈂ӏ���^����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�N��Y�ꍑ��Y�ꖔ�`��Y��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ⴕ�������ǂ�{�͂�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�З͕K���}����X�m�̔�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�j�ĘI���̒��v�p�Ӑ[��

�@�@�@�@�@�@�@�@�Ӌ��̌o�c�����s�X

�P�T�D�l���`���X�N�Q�T�O�N��

�@�P�X�O�R�N�S���A�Q�T�O���N���}�����l���`���X�N�ł́A�~�n�C���E�u�[�`���AG.M.�������X�L�[�AT.D.�}�E���[�c�Ȃǂ̗L�͎҂���Ȃ�L�O�Տ����ψ���ݒu����A�Q�T�O�N�Ղ̍s�������y�ѕ������v�̕��j�����߂�S����\���J���ꂽ�B

�@���̑��ۑ�Ƃ��ẮA�L�O�Ղ����s���ׂ������c�_���ꂽ�B�l���`���X�N�n�݂̐��m�ȓ��t�͓`����Ă��Ȃ������̂ŁA���̉ۑ�͌������_���ɔ��W�����B�ψ���́A�j�R���C�c���q���l���`���X�N��K�₵���U���P�S�����L�O���čs�����s���ׂ��Ǝ咣����h�A���i�X�e�B���X�R�G�����L�O�Փ��ɓ�����W���P�T���ɂ��ׂ��Ǝ咣����h�A�l���`���X�N���̋L�O���ł���W���Q�V���ɂ��ׂ��Ǝ咣����h�A�����ċ��s�X�̐����L�O�Փ��y�уR�T�b�N�Ղł���P�P���W���ɋL�O�Ղ��s���ׂ��Ǝ咣����h�ɕ����ꂽ�B���_�̖��A�R�T�b�N�̓��̃s���[�g���E�x�P�[�g�t���P�P�����ɂ��̒n�ŏ�Ԃ̑b��z�����Ɖ]���L�^���m�F���ꂽ�̂ŁA�P�P���W���h�����|�I�Ɏs���̎x���A�l���`���X�N�Q�T�O�N�Ղ͂��̓��ɍs�Ȃ��鎖�ƂȂ����B

�@���ɕ������ƂƂ��ẮA�`������̊g��A�j�q�����w�Z�̐V�݁A��������̉��P�Ȃǂɂ��ċc�_���s�Ȃ�ꂽ�B���̏����ău�[�`���́A�`�����j�̗l�Ȏ��Ȋw�Z�̐V�݂���A����Ƀu�[�`���{�a���Z�ɂƂ��Ċ���|���q�ׂ��B�܂��A�ނ̓l���`���X�N���V�x���A�S���Ɍq���x���̕K�v����������B���̋c�Ă͖����v�ʼn�����A�S���x���̌��݂�������ʈψ���ݒu���ꂽ�B�����A�u�[�`���Z�폤��̊Ǎ��l���l���`���X�N���V�x���A�S���̘H������O�����ׁA���͗A���ƂƉ]����Ȏ�������D���A�o�Ϗ��������������Ă����B�S���x���̌��݂ɂ���āA���S�ȉ܂ł͌����߂Ȃ��ɂ���A���Ȃ��Ƃ����[���b�p�E���V�A��ɓ��̎s�ꂩ��̌Ǘ������~�߂�ɂ͌��ʂ��������B

�@�U���R�O���̑��ł́A�Q�T�O�N�Ղ���j�I�ɏd�v�ȏo�����Ƃ��Ĉ₷�ׁA�L�O���_�����Ă��o���ꂽ�B�c��p�̋������_�����P���A���_�s���E���p�̋���_�����R�O���A�����Ďs���p�̃A���~�j�E�������_���T�O�O���鎖�����肳�ꂽ�B�s����A.A.�{���V���R�[�t�����N�l�Ƃ��ă��_�������̋����R�������ɋ��߂��B�������A���̒����������ԉ��̕Ԏ����悱�����A����̉ʂāA�P�O���Q�X���ɂ��Ȃ��Ă��琿�菑���v���A���[�����ɓn�����B�����āA���͉����Ɨ�����t���āA���̐\���o�����ۂ����̂ł���B�����ŏd��Ȗ�肪���������B���́A�{���V���R�[�t�����R���_�������̋��������ƍl���āA���ʂ��o��O�Ƀ��_�������Ă����̂ł���B�����̓^����m�������͌��{���āA�{���V���R�[�t�̍s���������ŁA���_�������ɂ���������p���U����悤�ɐ��������B���̖����߂����Ē����ɋc�_���u�����āA�{���V���R�[�t�ɑ�����A.G.

���p�[�e�B�����ӔC�҂ɂȂ����B�ނ͍����{���V���R�[�t���g�ɔ��������߂����A��҂͐ӔC���������ׂ��̋c�_�𗂔N�̑��Ɏ������B�R���P�U���ɊJ���ꂽ���̑��ł́A�ӔC�̒Nj���肪�Ăё傫�ȋc��ƂȂ�A�c�_�͊ȒP�ɓZ�܂肻���ɂ͂Ȃ������B�����āA�_�������ɍs���l�������A�u�[�`���������オ���āA���_�������ɂ���������p���ψ��̌l���Y�ő������ɂ���Ă��o�����B���̒�Ă͒����Ɉψ���ɂ���ĉ�����A���N�߂����������ӔC�̒Njy��肪�������ꂽ�B���ƌ����Ă��A���̗l�Ȍ����ň�Ԃق��Ƃ����̂̓{���V���R�[�t���g�ł��낤�B�S����\���̍Ō�̎d���Ƃ��ẮA�Q�T�O�N�Ղ��L�O���Đ������ꂽ���_���̕��^���鎖�ł������B���̖��́A���N�̂T���ɐV�C�����R�������ɂ���ĉ�������A�ψ���̎d���͖�������̂ł���B

�@���݂ɁA�L�O�Ղ̍s���͎��̗l�Ɏ��{���ꂽ�B�s�̕��̊����ƒB�̒Ǔ��F�����A��O�I�Ȗ�O�Ղ�A�ŋ��̏㉉�A�u�l���`���X�N�̌��݂Ə����v�Ɖ]����̍u����Ȃǂł���B

�@�P�X�O�S�N�̑S����\���́A�M�҂̊m�F����������A�u�[�`���̍Ō�̕\����ƂȂ������ł���B�P�X�O�Q�N�ɃV�x���A���̕s���Y�p�����ނ́A���S�ɏ��Ɗ������~�߁A���M�ɏ]�������B���̍��Ɂu�l���`���X�N�����ׂɁv�Ɖ]���_�������H�X�g�[�`�m�G�E�I�{�Y���[�j�G���ɔ��\����Ă���B���̘_���Ńu�[�`���́A�����W���H�X�g�[�N�̎��R�`���p�~�Ⓦ���S���̕~�݂ɂ���Čo�ϓI��Ղ��������l���`���X�N�̕������Ăт����Ă���B�܂����N�̂P�X�O�R�N�ɂ́A�u�U�o�C�J���y�уA���[���B�̓S����Ŋւ̏����ɂ��āv�Ɖ]���_�����y�e���u���O��m�V���ɔ��\����Ă���B����͋��炭�~�n�C���E�u�[�`���ɂ��Ō�̘_���ŁA����Ȍ�̕��M�����Ɋւ��镶�����Ȃ������l������ƁA�ނ͂��̎��������ɉB�ނ����ƒf���ł���B

�P�U�D�~�n�C���E�u�[�`���̈⌾

�@�P�X�O�V�N�S���V���A�l���`���X�N�̃u�[�`���{�a�Ń~�n�C���E�u�[�`���͂V�P�N�̐��U������B�ނ͎��̏��ɂ����āA�u�[�`���Ƃ̑S���Y�Q�O�O�����[�u���̓��A�P�T�����Ȃ̃}���A�Ɉ₵�A�c��̂P�W�T�����l���`���X�N�s�̌����c�̂Ɋ�t�����B�ނ̈⌾��ɂ͂����L����Ă���B�u�P�W�T�����[�u���̓��A�W�T�������q�ǎ��@�Ǝ��Ȋw�Z�̐V�݂ɓ��āA�c��̂P�O�O�����P�Q�Z�̏����w�Z�̈ێ���Ƃ��Ďg���Ă��炢�����v�B�܂��A�V�x���A���̔��@�ƌ����Ă����u�[�`���{�a�����Ȋw�Z�̍Z�ɂƂ��Ďs�Ɋ���A���̐}�����ɂ������c��Ȑ}����V�x���A�̍z���Ɋւ�����R���N�V�������l���`���X�N�����}���قɈڂ���鎖�ƂȂ����B

�@�~�n�C���E�u�[�`���̓l���`���X�N�̉Ƒ���n�ɖ������ꂽ�B�ނ̕�̗����ɂ́A�Ⴍ���Ė��𗎂����ň��̍ȃ\�t�B�A�ƁA�P�X�O�O�N�Ɏ��������U�o�C�J���E�R�T�b�N���i�ߊ�A.D.�\�C���[�m�t�����̕悪�������B�\�C���[�m�t�����́A�P�V�T�S�ɑ��n�w��q�C�p��������u�q�C�w�Z�v���l���`���X�N�Őݗ�����F.I.�\�C���[�m�t�̎q���ɓ�����Ǝv����l�������A���̃u�[�`���ƕ�n�ɑ���ꂽ�̂��́A�����ɉ𖾂���Ă��Ȃ��B

�@�~�n�C���E�u�[�`���̐��U������Ō�̂��̂Ƃ��āA����Ɍ��\���ꂽ�P�W�X�X�N�܂ł̌o����������B���������ƁA�ނ����ɑ��ʂȌ������̎�����ł���������������B���V�A�n���w�������A�u���S���F�V�`�F���X�N�����_�w�Z�ē��A�`�^�n���ٔ������_���������A�p���Y�ƃA�J�f�~�[����A�l���`���X�N�������w�Z�ē��A�C���N�[�c�N�y�уU�o�C�J���B���v�ψ���_����A���ƌږ⊯�A���V�A�H�w�Z�p�������A�C���N�[�c�N�Y�����ψ���فA���V�A���y�������A�l���`���X�N���_�s���A�C�^���A�f�ՁE�Y�Ə��㋦�����A���V�x���A�w���x���������A���[���b�p�Ȋw�������A���P�������A�C���N�[�c�N�Z�p�w�Z���_����A�C���N�[�c�N�y�уl���`���X�N�s�c��c���Ȃǂł���B�M�҂̒m�����A����قǂ̌������������Ă������ƉƂ́A������ɃV�x���A�̒n�攭�W�Ɋ�^�����T���N�g�E�y�e���u���O��w����I.M.�V�r�����R�t�����ł������B���݂ɁA�V�r�����R�t�ƈ���āA�~�n�C���͍������w�Z�Ɖ]���R�N�̏������炵���Ă��Ȃ��B�����A�₦�ԂȂ��w�͂ɂ���ċ��{�����߂��ނ́A�R�O��Ń_�[�E�B�����p��œǂ݁A�S�O��ł̓��S�[��o���U�b�N���t�����X��̌����œǂ�ł����B�N����Ƀf�J�u���X�g�ƐڐG���A�厖�Ƃ�W�J������Ƀ��[���b�p���𗷍s���Ă����~�n�C���E�u�[�`���́A���Ƀg���X�g�C�̌����u���S�ȃ��V�A�_���̑�Ƀ��[���b�p������ڂ������A�S�R�����炵�����h�ȋ��{�l�̃^�C�v�v�ł������B

�@

�P�V�D����

�@�����I�ɂ킽���ăl���`���X�N�́A�U�o�C�J���n���̐����I�E�����I���S�n�Ƃ��Ă̖������ʂ����Ă����B�����ɂ́A�����}���ق��͂��߂Ƃ��āA��s�A�����فA���P�a�@�A������A������������s�������A�����Đ������̋���@�ւ����݂��A�u�U�o�C�J���̃p���v�ƌĂԂɓK�������ł������B�܂��A�l���`���X�N�͒P�ɍs�����S�n�ł����������łȂ��A���̍̌@�ҁA�є珤�l�A���̏��l�A�����ă��[���b�p����̏��l�����䂫�t����d�v�ȏ��Ɠs�s�ł��������B�������A�P�X���I���Ɏn�܂��������S���̌��݂ŁA�l���`���X�N�͗A���ƂƉ]����Ȏ�������D���A�o�ϓI��ՂƋ��ɕ����I��Ղ������n�߂��B���̂悤�ȏ�ڂ̓�����ɂ����ӔN�̃~�n�C���E�u�[�`���́A�u���H�X�g�[�`�m�G�E�I�{�Y���[�j�G�v���ł����q�ׂĂ���B�u�����S���̕~�݂ɂ���āA�U�o�C�J���n���y�уv���A���[���n���̌o�ϊ����͊��S�ɖ�Ⴢ��āA������e�Ղɉ��Ȃ��ł��낤�B�܂��A�����S���͋}���ɔ��W���Ă����A���[����D�D�ƊE����d����D������A���Ӓn����o�ϓI�ɌǗ������Ă��܂����B�ɓ����V�A�y�т���ɋߗׂ��閞�B�n�����Ԃɂ킽���Ē������������䓙�V�x���A�l�ɂƂ��āA�V�x���A�S�����ٍ��̒n��ʂ��ĕ~�݂���s�ׂ́A��ϗ���������̂ł���B�䂪���{�͔@���Ȃ鍪�����Ȃ��āA���̂悤�Ȏ��Ƃɓ��ݏo�����̂ł��낤���v�B���V�A���{�ɂƂ��Ă��̎��Ƃ́A�����ɉ�����o�ϓI�E�����I�D�ʂ��m������Ƌ��ɁA�A���[����̖k�݂ɉ����ă����W���H�X�g�[�N�ւ̃��[�g���ꋓ�ɒZ�k����Ɖ]���A��d�̖ړI�����������̂ł������B�����������S�̋����V�x���A�̖��m�ɂƂ��āA���̐���͗���ȊO�̉����ł��Ȃ������B�X�ɁA���̌�ɕ~�݂��ꂽ�V�x���A�S���̃U�o�C�J����������l���`���X�N�͊O����A���Ɠs�s�Ƃ��Ă̒n�ʂ����S�Ɏ����Ă��܂����B

�@�\���B�G�g�̐������̒��̗��j�ɈÂ��e�𗎂����B������͂��߂Ƃ��āA�����̏d�v���������j��A����ɔ��I�Z���X�̂Ȃ������Z��Ȃǂ����Ă�ꂽ�B���̉ߒ��ŁA�u�[�`���Z�킪�J�݂��������ق�Õ����ق��U���̑ΏۂƂȂ�A�����̖��͉i���ɗ��j��������錋�ʂƂȂ����B���{�Ƃł������u�[�`���Z����u�J���ҊK���̓G�v�Ɖ]�����b�e����\���āA�ے�I�Ɉ����Ă������������܂ł��Ȃ��B�Ⴆ�A�u�u�[�`���Z��́A�Z���ɕK�v�Ȑ����p�i��H���������������ɔޓ������ɐ��킹�A�������Ă����v���邢�́A�u�u�[�`���Z��́A�J���҂���悵�Ă�����A��Ȓ������x����Ȃ��ŁA���Ђ̃A���R�[�����i��������z�����ōς܂����Ƃ����v�Ɖ]�����ᔻ�̓\���B�G�g���̂��̂ł������B�����������I�ɍl����ƁA���̂悤�ȘJ�������ŁA���Đl���H���ł������U�o�C�J���n���ɐV���ɐ����l�̘J���҂��W�߂鎖�͉ʂ����ĉ\�ł��������낤���B���ɁA�u�[�`���Z�킪�J���҂���悷��ړI�Ŕޓ����ق����̂ł���A���̔ޓ��ׂ̈Ɏ��P�a�@�⋳��{�݂����Ă��̂ł��낤���B���̔ᔻ�̓u�[�`���Z��̎��Ɨ��O��S�������������̂ł���B�����A�ޓ��͐����l�̘J���҂̌ٗp������o���������łȂ��A�����Ƃ��n�߂Ă����P�T�O�O�v�[�h�̋������ɂɔ[�߂��B����͒鐭���V�A���ۗL�������̂Q�D�T���ɓ����鐔���ł���B

�@�V�x���A�̔��W�Ɋ�^���A��������̑f���炵�����Ƃ�W�J�����u�[�`���Z�킪�A���̌�������߂����ꂽ��A���݂Ɏ����Ă͑��ݎ��̒m���Ă��Ȃ�������Ɖ]�������N����̂��B����ɂ͍��Ƃ̐����Ȃ��炸�ւ���Ă���ƌ���˂Ȃ�Ȃ��B�\���B�G�g�̐��Ȃǂɂ���Ĕޓ��̌��т͘c�߂��A���苎���Ă��܂����B�ނ�̎�r���ǂ�ȂɗD��Ă��Ă��A����ɑ��鐳�����]�����Ȃ���A�ނ�̗��O�Nj��͕s���S�Ȃ܂܂ɏI����Ă��܂��B�������l�ނ̍K���͎��オ�ς���Ă���Ɋ������̂ł���B���ꂾ���炱�����ނ�̎��Ƃ����������l������̂ł͂Ȃ����낤���B

�Q�l����

�P�u�������u�r �E.�D. �B���u���u�t�y-���s�~�y.