|

���낵����� ��16�� �Q�O�O�X�N�S���Q�W�� �i���낵���n���P�O���N�j |

|

|

���Ɛ�������

���Ƃ��܂����I �䕽�M�q�i���m������w���w���Љ���w�ȑ��j 20���̑��Ǝ��ł́A�搶�ƈꏏ�Ɏʐ^����点�Ă��������Ă��肪�Ƃ��������܂����B���͋�����������ǁA�J������������̐���ƒg�����������́A�܂��������Ǝ����a�������ȁA�Ǝv���܂��B ���̃��V�A��Ƃ̏o��i�Ƃ����Ƒ傰���ł����j�͉����搶�Ƃ̏o��ł�����܂����B4�N�O�A���w���̓��̃I���G���e�[�V�����ŁA�ˑR���܂ł̎����I�Șb�Ƃ͂���Ⴄ���V�A��i���V�A��͓��{��ƕ��@�����Ă���Ƃ��������A�Ƃ����b�ł����ˁB�|���q�|��

���u�q���Ƃ������t���͂��߂ĕ����܂����j�̘b�����Ă����������搶�����āA���̓��͂��߂ĉ��������̓����w�Ȃ̗F�B�Ɓu���A���͉̂��H��`�H�v�ƁA������Ƃт����肵�Ȃ���b���Ă����̂����������v���o���܂��B ���̌���A���߂Ă̍u�`�̎��Ԋ��o�^�ŁA�݂�Ȃ킯�������炸�����ς������ς��ɂȂ�Ȃ���A����ł�1�N���̂����Ɏ���Ă����������ǂ��ƌ���ꂽ�O����̍u�`�����ɂ��悤���Ƙb���Ă��钆�ŁA���̓����烍�V�A��̂��Ƃ�����܂���ł����B �����Ɍ����āA�����搶�̂��̃I���G���e�[�V�����ł̂��b���Ȃ���A���V�A��Ȃ�čŏ�����I�����ɓ����ĂȂ������Ǝv���܂��B�i����Șb�ł���;�j���V�A�Ƃ������ɑ��Ă�����m���Ă��邱�Ƃ������C���[�W������܂���ł����B�i���ł��債�Ēm���Ă���킯�ł͂���܂��E�E�E�E�E�E�j �ł��A�Ȃ����̐搶�̘b������ʔ������A������ƋC�ɂȂ�E�E�E�E�E�E�Ƃ����C�����������Ə������A�Е��̎��Ԋ����k�ɍs�����Ƃ��ɁA�{�������搶�Ƃ��܂��܁u�O����͉��ɂ��邩���߂��́H�v�Ƙb���o�āu���V�A�ꂪ�C�ɂȂ��Ă��ł��v�u��������Ȃ��I���̉����搶���Ėʔ����l��v�Ƃ�����b�Łu�悵�A���V�A��ɂ��悤�v�ƌ��߂Ă��܂��܂����B 1�N���̂Ƃ��Ƀ��V�A��̓X�x�g���[�i�搶�Ɖ����搶�̍u�`�ŏT��2����܂������A���߂̂����͂܂��������ǂ߂Ȃ��āA�ŏ��ɂ���������V�A�����̃A���t�@�x�b�g�\�Ɖ��x������ׂȂ��狳�ȏ���v�����g��ǂ�ł����C�����܂��B�p��̃A���t�@�x�b�g�ƌ`�����Ă���̂ɔ������܂�����������肷��̂���ԓ�������悤�Ɏv���܂��B ����ƕ������o�������ȁA�Ƃ������ɍ��x�͕��@�̓���ɒ��ʂ��Ă��܂��܂����B�����̕ω��͉��Ƃ��o����ꂽ�̂ł����A������`�e���̕ω��͐����i��炪���̒��ł����Ⴎ����ɂȂ��Ă��܂��đ�ςł����B�i�������ł��o����Ă��܂���;�j ����ȕ��ɂ��Ė��T��킵�Ȃ��牽�Ƃ����V�A��𑱂��Ă���ꂽ���ł����A�܂������Ƙ_���̑�ނɂ܂Ń��V�A��I�Ԃ��ƂɂȂ�Ƃ́A���̂Ƃ��͎v���Ă��܂���ł����B �l���Ă݂���V�A����w���Ƃō��܂ł��܂�m�邱�Ƃ̂Ȃ��������V�A�ւ̋����������A�܂����낵���ȂǂňႤ�w�N��w���̕���Z�O�̕��ƒm�荇�����Ƃ��ł����Ƃ����̂́A�ƂĂ��u��w�炵���v���ƂŁA���̕��Ɠ������炢�ʔ����đ�Ȃ��Ƃ������Ȃ��Ǝv���܂��B ��������4�N�Ԋw�̂����班���ł��o���Ă��������̂ŁA��w�𑲋Ƃ��Ă����W�I�Ȃǂ��ă��V�A��͑�����ꂽ�炢���ȁA�Ǝv���Ă��܂��B���C���Ȃ��̂ŖY��Ȃ��悤�ɂ��邾���Ő���t��������܂�����������ɂ��w�ՂȂǂ̎��ɂ͗V�тɍs�������Ǝv���܂��B �����搶�A���낵���̊F����A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B |

|

|

���V�A�̊C�ց`�Ό��g�Y�ē� ���m������w���w���Љ���w�ȁ@�{������� |

|

|

�����؍`�ƃE���W�I�X�g�N�̊ԁ� �Q�O�O�W�N�̉Ă̏I���Ɏ��͕v�Ɠ�l�A�O��̃��V�A�ɑ��ݓ��ꂽ�B�������Ƃ������Ԃ��y���݂����ƁA�x�R�̕��؍`���烍�V�A�D�q�t�r���ōs�����Ƃɂ����B�t�����X�E���[���ɑ؍݂��Ă���Ƃ��A���V�A�͂ƂĂ��߂������������B���������̃��[���b�p������郋�[�g���~�߂��̂́A�����j�N�搶�́u�������������ƈÂ���v�Ƃ����ꌾ�ł���B���V�A�����̐��Ƃ̌��t�ł���B�u���V�A�ɑ��Ď��Â��C���[�W����w�A�Œ肷�邱�ƂɂȂ邩������Ȃ��v����ȋC�������玄�͂����v���ύX�����B ���؍`����T�Q��o�Ă���q�t�r���̏���m��A�X���̗��s��ЂƐڐG�����B�D�A�S���A�z�e�����ׂĂ̎葱�����ς܂��Ă���r�U�������Ƃ����̂��B��{�I�Ɏ��R�ȗ��͂ł��Ȃ��Ƃ������[���������B�ŐV�́w�n���̕������x�����l�Ȑ����������B���O�Ƀu���W���ŊJ�Â��ꂽ�u�h�e�r�v�i���E�\�[�V�������[�J�[��c�j�v����߂��Ă�����ЂɃp�X�|�[�g�𑗂�A�r�U�̎葱�����˗������B�N���W�b�g�J�[�h�ꖇ�Ŏ��R�ɓS���ɏ���d�t�ƁA���R���s�͂ł��Ȃ��Ɛ�������郍�V�A��Δ䂵�āA���́u�Â��v�ւ̍D��S���N���Ă����B ���̈���A���т��јA������闷�s��Ёu�e�j�j�v�̒S���҂����������Ƀ��V�A�ɓ��A���ɃE���W�I�X�g�N�A�n�o���t�X�N�ւ̏o�����J��Ԃ��Ă���A�܂�����ɓd�b�ɏo�鏗���́u�n�o�v�u�E���W�I�v�Ɨג��ɍs���悤�ɉ������B����́u�O��̃��V�A�A�V�x���A�̗��v�Ƃ����������̋C���������o�𗠐���̂������B���̓��{�ƃ��V�A�̍��������Ă��ꂽ�̂��A����̑D���ł���B �~�b�h�����h�X�N�G�A�O����ł鍂���o�X�u�L�g�L�g���C�i�[�v�őf���炵���h���C�u���y���ނƁA�Ԃ��Ȃ��X���w�ɒ����B�w�ׂ̗́u�e�j�j�v�̃J�E���^�[�Ń`�P�b�g������蕚�؍`�܂Ńo�X�ɏ�����B���тꂽ������ƁA�ݕǂɁu�q�t�r�v�Ə����ꂽ�傫�ȑD���┑���Ă����B�������́A���̂܂܃X�[�c�P�[�X�������グ�č����^���b�v������D�����B�������烍�V�A���n�܂����B�����u���E�X�ɍ��̃X�J�[�g�p�̃��V�A�l�����X�^�b�t���A�t�����g�ɐ��l���Ď�t�������Ă����B �o�q�̗\��͖�U������������D����悤�ɂƗ��s��Ђ̏����Ɍ���ꂽ�B���Ԃ͂P�Q�������������B�Ȃ�قǂP�S���ɂȂ�ƒ��H�̃A�i�E���X�����V�A��Ɠ��{��ł������B�H���͖���A�傫�ȃz�[���Ŏ�����B�s���̏�q�ɂ͎������̂ق��ɓ��{�l���s�҂͂��Ȃ������B�O���l�͂U�C�V�l�̒��ԂŃJ�i�_�ƃI�[�X�g�����A����W�܂�A�����Ő����߂��������ƃ����S������T���N�g�y�e���u���O�܂ŗ������O���[�v�����������B�P�T���ɓ��ǐE���ɂ���ďo���R�����D���̃z�[���ōs��ꂽ�B���łɑD�̍b�͓��{�̒��ÎԂ⒆�Ã��[�^�[�{�[�g�ň�t�������B���������̂��Ƃ����X�ƑD�̑D��ɒ��ÎԂ��ςݍ��܂�Ă����B�ݕǂɗ��߂Ă������Ԃ����ׂĎp�������Ō�ɃI�[�g�o�C�⎩�]�Ԃ܂ł��D��ɓ���ƁA�悤�₭�D�͏o�q�����B �������\����A�E���W�I�X�g�N���畚�؍`�ɖ߂�q�t�r���̍b�͋���ۂ������B��q�͑D�ɏ��܂ŋ��������Œ������ԑ҂����ꂽ�B����Ɉ�l�ЂƂ�ʎ��ɏ�������u���������Ă��邩�v�ƕ����Ă����B���͍��z�Ɏc�����ꖇ�̂T�O���[�u���D�������Ă��̒j�̑O��ʉ߂����B�S������D���đD���悤�₭�����o���A�Â��Ȃ����X��������x�������Ĉ�ԍ����b�ɏ�����B�X�E�F�[�f����J�i�_�A�A�����J���炫����҂��r�[�������b�p���݂��Ȃ���u���V�A�̊�����`�o�J�����[�v�Ƌ���ŎU�X�҂����ꂽ�T���𐰂炵�Ă����B�������̒��Ԃɉ�������B �n�o���t�X�N�ł����������h�C�c�l�v�w�A���{����n���C�����ăA�����J�嗤�ƒm�l��K�˂ė�����X�C�X�l�̐}���َi���ȂǂƓ����e�[�u���œ���Ԋy�������Ԃ��߂����A�H�̈�_�����{�C�S�̂ɍL���������Ȃ���A�������E�H�[�N�}���łb�c�����B���X�N�����痈���N���A�q�t�r�������ɏo�`����R���ԂɗF�B�ɉ���߂ɓ����̂����ɍs�������A���̍s�����������Ăق����Ǝ��ɕ����Ă����B����ڂ̖�͒x���܂Ŏ�҂����ƃ��C��������Řb�����B�v���c�����P�O�O�h���Ń��C���𐔖{�����Ă��y�������B���̒��̓�l�̃A�����J�N�͓��{������\�ŁA���m�����ȍ~���v��ɏZ�y�g���b�N���C���^�[�l�b�g�ŃA�����J�ɔ���d�������Ă���Ƙb���Ă����B�u���{�͐������Ă����̂��y�B�ł��y�����Ď������_���ɂȂ肻���v�Ɣނ������B����������Ă��Ȃ����l�Ƃ̊W��S�z���Ȃ���A�����S���Ōy�g���b�N�̃����[������Ă�����A�t�K�j�X�^���̎q�ǂ��̃`�����e�B�[�ɖ𗧂Ă悤�ƌv�悵�Ă����B �D�̓E���W�I�X�g�N���o�ē����̒��A�\��ǂ��蕚�؍`�ɓ������B��������D�����Ƃ��̗\�z�𗠐��āA���D�ɔ������������B���{�ւ̓����Ȃǎ��������{�l�ɂƂ��ĉ�����͂Ȃ��ƍ����������Ă����B�A��̍����o�X�̗\������Ă���B���������V�A�l�̓����R���͉��X�Ƒ����A�܂����l�͕ʎ��őD�����ȂŖʐڂ��Ă���B���{�l�̎������ɑD���͑D���ő҂悤�Ɍ������B���ہA���ǐE�����D���ɂ��ĊȒP�Ȏ��������܂łɒ��H�̃A�i�E���X���������قǎ��Ԃ����������B �����o�X�̒◯���܂ŏ�����^�N�V�[�^�]��́u���V�A�l�͂���ȂɈꖜ�~�D�������Ē��ÎԂ��Ă�����ł���v�Ƒ傫����̂Ђ���L���Č������B�����̓p�L�X�^���l�Œn��̓��{�l�́A���̗l�q�����Ă��邾���̂悤���B�q�t�r�������؍`�ɒ��݂��҂�����邠�����O�����Ă���ƁA�T�[�J�X���s�Ɏg���铮���̟B�����x�͑D�ꂩ�玟�X�ɏo�Ă����B�܂����ǐE�����D�ɓ���O�ɁA�R�l�قǂ̃��V�A�l�����]�Ԃɏ���đD���瑖�苎���Ă����̂������B���{�ƃ��V�A�́u���v�́A�O���[�]�[��������Ȃ���G�l���M�b�V���ɓ����Ă���悤���B ���E���W�I�X�g�N���ꂩ��n�o���t�X�N�� �E���W�I�X�g�N�̊X�͓��R�A���{�̒��ÎԂň�t�������B�����v���������z�e���̂������̉��ŃE���W�I�X�g�N�f��Ղ��J�Â���Ă����B�������͑����̊ϋq���W�߂Ă������̉f��ՂŁuTHE

PHOTOGRAPH�v�i�C���h�l�V�A�j�ƁuANNIE LEIBOVITZ:LIFE THROUGH A

LENS�v�i�A�����J�j�̂Q�{�������B�܂��uSWELLFISH�v�Ƃ����Z���f����o�����؍��̎Ⴂ�f��l�ƒ��ǂ��Ȃ����B�����D���ȃP���E���[�`�ɓ�l���S�������Ă����B���{����́u�����\�i�^�v���o�i����Ă����B�������������Ă����z�e���͉��̋߂��ʼnf��W�҂ň�t�������B�f��Ղ̃N���[�W���O�̓��ɁA�uPACIFIC MERIAN�v�Ƃ����Ŕ�������������̐Ԃ��O�~���W�҂����X�ɏ���Ă����f��Ղ炵���₩�Ȍ��i���y���B���̎������������{�l�����ɗ����A�z�e���̐H���Ő��������Đ��b����i����w���V�A����u�t�A�w�^���R�t�X�L�[�̉f��p�x�w�\���B�G�g�f��j-���̎���x�Ȃǁj�ƒm�荇�����B���̉f��Ղ̐R�����ł���܂����X�N�����ێ������N�f��ՐR���ψ��������߂����ƁA���H�̃e�[�u����z�e���̃��r�[�Řb���ă��V�A�ւ̋����͈�C�ɋ߂��Ȃ����B��w����Ƀ��V�A�ꗚ�C����E�������o�������v�́A���̑O�Ŋw���ɖ߂����悤�ɂ͂��Ⴂ���B �z�e���̑O�ɂ̓X�|�[�c�p���L����B�t�����g�̏����̊����ȓ��{��ɂ��������B�l�ӂ͔������S�~���Ȃ��B�Â��ɔg���A�l�тƂ͗V���n�ŗV��C�Ő��������肵�Ă̂�т�Ɖ߂����Ă����B�C�ӂŕv���X�P�b�`���Ă���ƁA���܂��܂Ȑl���m�[�g��`�����ށB����͒����l���s�҂�������A�A�[���o�C�W�����l�̋����Ȓj�������肵���B �������͂�����������悤�ɁA���̊X�����܂Ȃ��������B�n�o���t�X�N�ɍs�����������͂���ł��������ƊX������A����ƍ����Ď��͐Ό��g�Y���ēǂ����B�Ȃ��V�x���A�ɍs�������Ǝv���Ă����̂��A���͗��̏����̓r���ˑR�v���o�����̂��B����͂Q�O��ɔM�S�ɓǂΌ��g�Y�Ɍ��_���������B�����Ő_�ސ�̎���玍�W��G�b�Z�C�𖼌É��Ɏ����Ă����B���̓E���W�I�X�g�N�̊C�݂ɍ���w�]���ƊC�x�i�P�X�V�Q�j�w�C�𗬂��́x�i�P�X�V�S�j�w�f�O�̊C����x�i�P�X�V�U�j�w�C�ւ̎v�z�x�i�P�X�V�V�j�ȂǂɁA�J��Ԃ������ꂽ�u�C�v�Ƃ͂��̊C�Ȃ̂��Ƃ��̐��Ɏ����ꂽ�B �Ό��́w�C�𗬂��́x�̂Ȃ��Łu�^�ɑ̌��̖��ɒl����̌��Ƃ́A�O���̑̌����͂邩�ɉ������������_�ŁA���߂Ă��̓��I�Ȗ₢�����Ƃ��Ďn�܂�Ǝ��͍l���Ă���B���������Ď��ɁA�{���̈Ӗ��ł̃V�x���A�̌����n�܂�̂́A�A�������̂��̂��Ƃł���v�i�S�P�Łj�Ə����Ă���B���̓Ǐ��̌����������Ԃ��o�ăE���W�I�X�g�N�Ő^�̑̌��ɒl������̂ɂȂ����B�C�͔g���Ȃ��������Ȃ��A�������ȉ������ĂĊC�݂ɊĂ���B�C�݂ɂ���l�тƂ��܂����t���Ȃ����₩�������B�{�̌��t�����ݍ���ł����B �E���W�I�X�g�N�w�����ӁA�V�x���A�S���ɏ��ƃn�o���t�X�N�ɒ����B�V�x���A�S���Ń��X�N���܂ň�C�ɍs�������̏\���Ȏ��Ԃ��Ȃ������B���������̋@��̂��߂ɂ��l�q�����Ă��������Ǝ��͍l�����B��Ԃ͂S�l�ꎺ�̃R���p�[�g�����g�ł���B�s���͎������̏�̐Q��Ƀn�o���t�X�N�܂ōs���R�O�ƂR�U�̗z�C�Ȓj��l��������B�������͈ꏏ�Ƀr�[�������B�ނ�͕Ќ��̉p���b�����B���{�l�Ƃ̓������ʔ����Ƃ������\������B ���͐Q��ɉ��ɂȂ��ăV�x���A�S���́u�����Ƃ�A�����Ƃ�v�Ƃ������ƐU���𖡂�����B�悤�₭�������������Ƃ�����т��������B�n�o���t�X�N�ɂ͒��A���������B�w����A���[����ɗՂރz�e���܂Ŕ������ؗ��������A���̊Ԃ�H�ʓd�Ԃ������Ă���B�n�o���t�X�N������Ȃɔ������������ꂽ�s�s�Ƃ͈ӊO�������B���V�A�V�O�O�̓s�s�̒��ň�ԓs�s��Ղ���������Ă���ƁA�ǂ����ɏ����Ă������B���͂Q���ԕ����܂���ĐS���疣����ꂽ�B�A���[���X�L�[���ؒʂ�͐X�̒�������i��ł����悤���B�f�i�[�h������J�[���}���N�X�ʂ�A���[�j���L��A�܂�������̐X�̓��E�X���[�X�L�[���ؒʂ�ȂǁA�ǂ��܂ł��������������Ȃ����B �@�C���c�[���X�g�z�e������A���[����͖ڂ̑O�������B�������[�ׁA���������v�����邱�Ƃ��ł����B�A���[����Ƃ��u�ĉ�v�����C���������B�Ȃ��Ȃ畃�����߂Ĕ����Ă��ꂽ�k�o�́A�_�[�N�_�b�N�X���̂��u���V�A���w�W�v�������B���̉̂������Y��Ȃ��B���̒��̈�ȁu�A���[����̂����g�v���������ďo���B�Ɠ����ɗ܂����ӂꂽ�B���j�̂��ߓ��@������ɁA���w��N�����������͓d�b���Ń��V�A���w���̂��Ă������B�̂͂�������ƋL������Ă����B�̂��Ȃ��玄�͂P�R�̎q�ǂ��ɂȂ����B �@�n�o���t�X�N�̒����s��́A�E���W�I�X�g�N�̉��{�����������̍���L���r�A�Ȃǂ�X�������B���|�I�ɏ��Ȃ��͖̂�ł���B�ނт��悤�ȃL���x�c�┒�A���Ƃ̓W���K�C���ʼnʕ������܂�Ȃ��B���{�̐V�N�ŗɖ�������ؔ����Ɣ�ו��ɂȂ�Ȃ��B�H�������łȂ�����ȊO�́u���́v�Ɋւ��Ă��Ȃ�i��������B���������{���ߏ�Ȃ̂��낤�B���f�ł��邪�g���������h�̓��퐶���ɂ͕s���͂Ȃ����x�ɑ����Ă����B �@�E���W�I�X�g�N�ɖ߂���͌ߌォ��J���~��o�����B�܂��Ċ����Ȃ����������B���[�t�E�A���[���X�L�[�ʂ������Ă���ƁA��납��Ⴂ�j�����ǂ������Ȃ���u���V�A�͊����ł����H�v�Ɠ��{��Řb�������Ă����B�����A�d���Ŗ��É��ɍs���Ƃ����B �@�A���[����̐�݂ɏo�ėV���D�ɏ�����B�r�[�������݂Ȃ���o����҂������A�������ȊO�ɂ��q�����Ȃ����ߗV���D�͏o�q���Ȃ��Ƃ����B�u�C�b�N�X�L���E�Y�v�ƃ��V�A��̂悤�ȉp��Ō����ĉJ�̒������D�����B�������ɒ���������n�o���t�X�N�ɔ������ɗ���D�������āA���낼��ƒ����l���~��Ă����B�n���D�̂悤�ȕ��͋C�ł������B �@�A��̃V�x���A�S���ł������ɂȂ����j���ɂ��y���ɂȂ����B�R�O��̒j���͒����Ɏd���ɍs���Ƃ���ŁA��Ԃ������o���ƌg�ѓd�b����A���������̊O�ɂ���������ƂS�̑��q�����Ŏ��U���Ă����B�ނ͎������̂��߂ɗ�Ԃ̂ǂ�������T���h�C�b�`��E�I�b�J���Ă��Ă��ꂽ�B�����ЂƂ�U�O��̒j���͎����̔��ō�����Ƃ����g�}�g��L���E���ɁA�؍������h�q���X��Y���Ď������Ɋ��߂Ă��ꂽ�B���V�A�ɓ��̐H�����́A���{�A���V�A�A�����A�؍��������荇���Ă����B �@�v���������V�A�ꎫ�T�������ȃe�[�u���̏�ɊJ���A���V�A��Ɖp��̒P��������Ȃ��珬���ȉ���������B���t���Ă��߂��n���I�W�ɂ���l�ԓ��m�̂����Ƃ������o���������B�V�x���A�S���̗��͍s�����A����y���������B

���S���{�̃o���� �@�@�q�t�r���ɏ���ċA����A�`�߂��̘H��Łu�S���{�̃o���v���A�A�R�[�f�B�I����e������������ƈꏏ�ɉ̂����B�ނ̓��V�A��ŁA�������͓��{��ŁB�������ڂ̑O�̂����Ɏ�������ꂽ�B�E���W�I�X�g�N�̍`�͓S���̉w�̗����ɂ���B�w���ӂɂ͂V�O�͂Ƃ��ɉ߂����V���̎p���ڗ������B�u������݂��v�Ƃ����Ŕ������Ă���l�A�ق�̏����̗��Ԑ����Ă���l�B���Ԑ��̑�̑O�ɗ��Ɣޏ��͍Q�ĂĎ��F�̌��g��h�����B�����p�Ȃ̂��낤���A�������������B����͔ޏ������̕�炵�̌���������킹���B���͏����ȃR�b�v��t���̗��Ԑ����A�����n�����Ƃ���V���̎���y�����������B |

|

|

�G�X�g�j�A�̎v���o �\����o�V�L�[���l�̑��Ղ�q�˂ā\ �L��@�_��i������w���w���j |

|

|

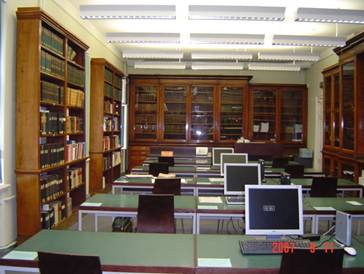

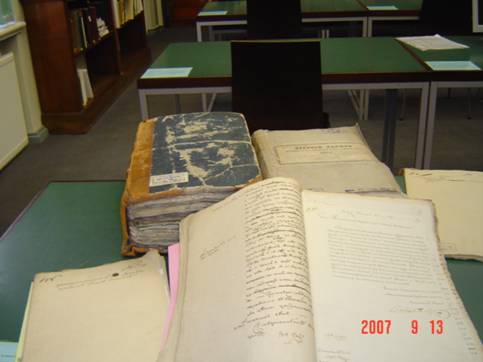

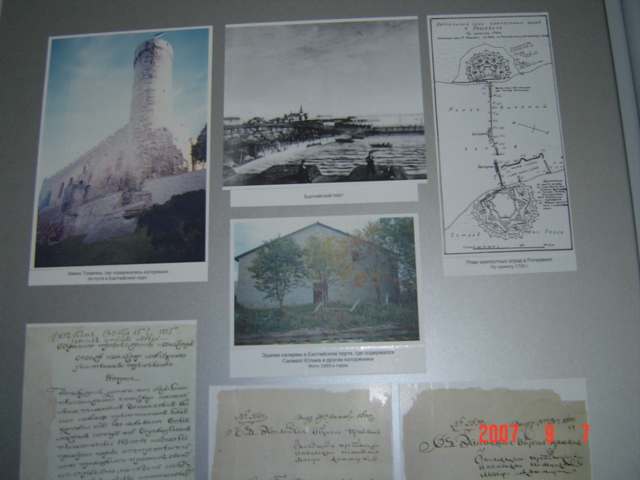

�@�����ɋL���̂�2007�N�̉Ăɍs�����G�X�g�j�A�ł̒������s�̋L�^�ł���B�O�肩�Ȃ��Ă̒����ł��邪�A���ꂩ��o�����邩������Ȃ��Ⴂ�l�����̂��߂ɏ����c�����Ǝv���B 2007�N9��2������15���܂Ńt�B�������h�̃w���V���L���o�R�n�Ƃ��ăG�X�g�j�A�֏o�������B�G�X�g�j�A�����̍`���p���f�B�X�L�s�ł̌��n�����ƃ^���g�i�^���g�D�A�G�X�g�j�A�̐��Ƃ͂��̂悤�ɌĂԁj�ł̌Õ��������ł���B�������Ƙ_���ȗ����ׂĂ���v�K�`���[�t�����i1773�`75�N�j�Ɋ֘A���āA���̂Ȃ��ŏd�v�Ȗ������ʂ������o�V�L�[���l�w���҃T�����@�g�E�����[�G�t�̍Ō�̓^���ׂ邱�Ƃ��ړI�ł������B�����̏I�ՂɍS������A���̕��⒇�ԂƂƂ��ɂ��̃o�V�L�[���l�̉p�Y������ꂽ���Y�n�����ۂɂ��̖ڂŊm���߂��������̂ł���B����܂œ��n�ւ͓s��3��s�����Ƃ����݂Ă���������s���Ă���B���̂�����̎���ɂ��Ắw���낵���x���13���ٕ̐��ɏڂ����B�܂��A���s��^���g�̌Õ����قɂ����钲���̐��ʂ̈�[�́u�o���e�B�[�X�L�[�E�|���g�̎��l�T�����@�g�E�����[�G�t�Ƃ��̎��Ӂ\�鐭���V�A�ɂ�����n���j�����̎��݁\�v�i�w�x��j�w�x132���A2007�N�j�Ƃ��Ĕ��\�����B�����̂�����͂������������Ƃ��āA����͊w�p�����ȊO�́u�v���o�v���L�����Ƃ����ł���B ���@���@���@���@�� 9��2���i���j11���ɐ��c���ăw���V���L�ɒ������̂͌��n���Ԃ�15���B���{�Ƃ̎�����6���ԁB�t�B�������h�q��̔�s�@�͓��{�l�c�@�[�q�ȂǂŖ��ȁB�Ȃ��ɂ̓m���E�F�[�ł̃t�B�����h���w�c�@�[�ɎQ������Ƃ����l������B�w���V���L�ł͔�s�ꂩ��o�X�ƃg���������p���Œ��S�n�ɒ��߂���h�̃z�X�e���֒��s����B4����110���[���i�������A�|�C���g�����܂��Ă�������1���͖����A�����P���[����170�~�j�B�߂��̃X�[�p�[�Ńp���E���E�r�[���E�y�ȂǐH���i�ȂǂB�i5�62���[���j�B��3���i���j����5���i���j�܂Ńw���V���L��w�t���X�����}���قŒ����B�����Ȃ���}���ق̗��p���₷����H���̐������ȂǂɊ��S����B���̊ԁA5���ɂ́A��ԂŃ^���y���ցi����56�90���[���j�B������A���[�j�������فA�A�����J���ҏZ����فA�����ă��[�~�������فi�I�j�����w�B

�w���V���L��w�����}���ِ��ʁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���}���ٓ��� 6���i�j10���A�^���������č����D�ŏo���i����42���[���j�B11��30�����B�k���Œ����X�Nj߂��̃z�e���ցi2����1380�N���[�l�A�����P�N���[�l��10�~�j�B�����ł̖ړI��2�B���������Y�����T�����@�g�E�����[�G�t�̍ŏI�ړI�n�o���e�B�[�X�L�[�E�|���g�i���p���f�B�X�L�s�j�ɑ�����r���̒��p�č��Ƃ��ė��p���ꂽ�u�̂��ۂ̃w���}���v���������蒭�߂邱�ƁB�����č��������قɂ���Ƃ���Ă���v�K�`���[�t�̏ё���i�G�J�`�F���[�i2���ƃ_�u�点�ĕ`���ꂽ�L���ȏё���j�����w���邱�Ƃł������B��1�̖ړI�͗e�ՂɒB����ꂽ�B���x�����Č��Ă��铃�����܈�x�č��Ƃ��ė��p���ꂽ���Ƃ��l���Ȃ��������O������A�܂����܂��܂Ȋp�x���璭�߂�Ɗi�ʂȎv��������B��������2�̖ړI�͂��Ȃ�Ȃ������B�و��ɕ����Ă��v�K�`���[�t�̏ё���͂Ȃ��Ƃ����B�����ǂ{�̊ԈႢ�Ȃ̂��A���邢�͂ǂ����ʂ̂Ƃ���ɂ���̂��s���ł���B���̑��A18���I�A�ߐl�ɑ��Ďg��ꂽ��i�z�Ɩj�ɉ������V�A��u�B�O�Q�v�\���}�\��3�����̈��j�����邱�Ƃ��ł����B����͎��n�ł������B

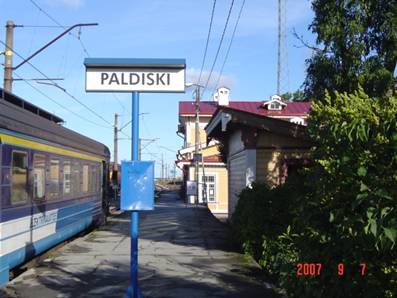

�̂��ۂ̃w���}���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�G�X�g�j�A���������ٓ��ɂ��钦���p�� 7���i���j�A����̂��܂�B7��47�����̍x�O�d�ԂŃp���f�B�X�L�s�֏o���B�ؕ��͎ԓ��ōw���i�Г�20�N���[�l�j�B�ԑ�����X����ȂǃG�X�g�j�A�̂��܂��܂Ȏp���_�Ԍ��邱�Ƃ��ł���B8��57�����B�w�ɂ͂Ȃ��v���b�g�E�z�[���́u�p���f�B�X�L�v�Ƃ����Ŕ̂݁B�w�T�ɂ��锄�X�̂�����Ɂu�T�����@�g�E�����[�G�t�̑��v�Ɓu���y�j�����فv�̏��ݒn���B���V�A�ꂪ�ʂ���̂��p���f�B�X�L�s�炵���B������1962�`94�N�܂ŋ��\�A�ő�̎{�݂������q�͐����͂̌P����n�Ƃ��Ċ�n�����̌��q�F2��������A��1��6000�l���ٗp���邢����u���s�s�v�ł������B�\�A������1995�N�A���V�A�A�M�͌��q�F�{�݂̊Ǘ���������A���̂��ߑ����̃��V�A�l�͖{���֖߂������A���̒n�ɗ��܂������V�A�l�����Ȃ�̐��ɏ��Ƃ����B���݁A��4000�l����炵�Ă���B��ɒm�Ȃ��u���y�j�����فv�́u�Ԑl�v���͂��������R�l�̈�l�ł������B

�o���f�B�X�L�̉w�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�p���f�B�X�L���y�j�����ق́u�Ԑl�v�� �b�����n�����ɖ߂��ƁA���{�ŃC���^�[�l�b�g�����ɂ���Č��Ă����u�T�����@�g�E�����[�G�t�̑��v�͓�Ȃ��T�����Ƃ��ł����B���Ƃ��o�V�L�[���l�p�Y�ŁA�\�A����ɂ́u�_���푈�v�̎w���҂̈�l�Ƃ��ď^����Ă����Ƃ��Ă��A��E�����̃E�t�@�[���炩�������ꂽ�G�X�g�j�A���k�̒n�ɓ���������͕̂s�v�c�ł���B�u���y�j�����فv��T���̂͑�ϓ�V�����B�Z����Raii38�������炸�����ɕ������B�������O��܂ŁA�p�ЂƂȂ���������T��Ɍ���1���ԂقǕ������B�ǂ����Ⴄ�̂ł͂Ǝv�����S�n�t�߂�B�ʂ肷����̏����Ɂu���y�j�����فv�̏ꏊ��q�˃A�p�[�g�̈ꕔ�������������u�����فv���݂������A�f���ɂ͊J���̂�12���Ƃ���B���ԂԂ��Ƀ��^�[�h����߂��C�݉����ɂ���u���Q�I���M�G�t�X�J������v�����w�B�w�̍������̐�����̓T�����@�g�����n�ɗ����ꂽ18���I�㔼�ɂ͂��łɌ��Ă��Ă���A�����̃X�P�b�`�ɂ����̎p�����邱�Ƃ��ł���B�܂��������ł����V�A�����k�ł�����̋���̃~�T�ɎQ��ł����悤�ł���i���̂�����̎���ɂ��Ă͑O�f�ٍe���Q�Ƃ��ꂽ���j�B�����c�O�Ȃ��ƂɌ��݂͏C�����Œ��ɂ͓���Ȃ������B�ߏ��̐H���ő��߂̒��H�B���̃X�[�v�A�y�����j�A�W���[�X�A�p���ŕ������炦�i75�N���[�l�j�B���C���o�Ă����Ƃ���ŊC�����ɍs���B���̓����C���T�����@�g�����A�܂��߂��ŌR�`������������ׂ�������J���ɕ������̂��Ǝv���Ɗ������ЂƂ����ł���B

�T�����@�g�E�����[�G�t�̑��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ق̓W��

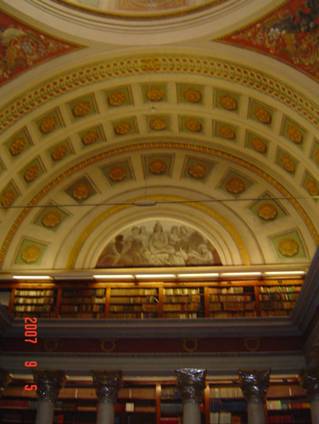

�o���f�B�X�L�̐�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�o���f�B�X�L�̊C 12���ɂȂ����̂Łu���y�j�����فv�ցB�����ɂ����j���ɂ܂������ƌ����邪�A���������Ă���Ƃ������w�B�u�فv�Ƃ͖������1��������́u�W�����v�Ƃ������Ƃ���B�W���i�̓T�����@�g�E�����[�G�t�֘A�̂��̂���B�ނ̑ߕ߂��L�����Õ����̃R�s�[�A�u�̂��ۂ̃w���}���v�̎ʐ^�A�����̃��[�x���i�^�����j����o���e�B�[�X�L�[�E�|���g�܂ł̃G�X�g�j�A�ɂ�����ނ̑��ՁA�㐢�̉�Ƃ̕`�����ё���A�����ăo�V�L�[���l�̓`���ߑ��Ȃǂ̓W���ȂǁB�o���e�B�[�X�L�[�E�|���g�̗��j�����������͋͂������Ȃ��i������10�N���[�l�j�B ��̒j���͂����ْ̊��ł͂Ȃ��A�u�Ԑl�v�Ƃ̂��ƁB���w�Z�̋��t�����Ă��鉜���ْ��ł���B�w�Z��������ɂ́A���\�A�R�̊͑D��g���ł������ނ��ْ��̑���ɍ����Ă���Ƃ����B����ł��悭�m���Ă��āA18���I�ȗ��̂��̒��̘b�����Ă��ꂽ�B���ɋ����[�������̂́A���̒��ɂ���T�����@�g�E�����[�G�t�̋����Ɋւ����b�ł���B���͂����2��ڂƂ����B��ڂ͍���đ��X�ɒN���킩��Ȃ����s�S�����ɂ���ē��܂ꂽ�Ƃ̂��ƁB���̔w�i�ɂ́A�G�X�g�j�A�Ƀo�V�L�[���l�p�Y�̑������Ă邱�Ƃ��s�������B���Ƃ������Ń��V�A�鍑�̐A������̋]���ƂȂ��Ď��Ƃ��Ă��A�Ƃ����ӌ����������炵���B�ނ͎��̋��m�̃o�V�L�[���l�����҂Ƃ��ʎ�������A�܂��ގ��g�o�V�R���g�X�^���ɍs�������Ƃ��������B�����ނ̕�e���o�V�L�[���l�ł���Ƃ����B�o�V�L�[���Y�̖I�����Ȃ߂Ȃ���A�����₨�َq�����������A���낢��Șb������15��40���܂Řb�����ށB���c�ɂ����������A�ŏI16��10�����̋A��̗�Ԃɏ�荞�ނ��߂Ɏ�������B�^�����ւ�5��18�����B���S�ɂ���r���[�E�Z���^�[�ŗ[�H�̂��߂̐H�ނ��i79�10�N���[�l�j�z�e���A��B 9��8���i�y�j�A����B�^�����֏o������O�ɁA�G�X�g�j�A���ւ�J�h���I�N�����֍s���A�u�O���A�[�g�����فv�A�u�N���v�A�u�s���[�g��1���̏����v�����w�B�����ɂ��v�K�`���[�t�̏ё���͂Ȃ��B��U�A�z�e���֖߂�A��������o�X�^�[�~�i�����̍����o�X�ň�H�^���g�ցB16��55�����B���v����2����30���i�Г�140�N���[�l�j�B�w�������������č�����Ƃ����z�e���E�^���g�̓o�X�^�[�~�i���̖ڂ̑O�B14���܂ł�6��7���̑��3960�N���[�l�B�����ɉו���u���đ����[�H�̂��߂̔������B���C���E�R�j���b�N�E�p���E�y�Ȃǐ������̐H�ނ��w���i317�N���[�l�j�B�����Ȃ����ނ��H���̒��S���߂Ă��邱�Ƃɋ����I�H��U�A�A���A���s�X�𒆐S�ɒ����U��B���̑�w����1632�N�̑n�݂ŁA2007�N�͑n��375���N�̋L�O�̔N�B�^���g��w�͂��܂ł����L���_�ŗL�������A�`���I�Ɉ�w��Ȋw�n�̊w�₪������o�ł����B�L���Ȉ�w�҃s���[�S�t�����̑�w�ƊW������Ƃ��B��w���Ƃ��Ĕ��W���Ă������s�X�n�Ƃ��̎���̏Z��X���͂����蕪����Ă���̂��ʔ����B�J�g���b�N�ƃv���e�X�^���g�̋�������w�B

�^���g�̋��s�X�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�s�v�c�ȃI�u�W�F 9��9���i���j�A����B8���ɒ��H�����܂��ăJ�g���b�N�����10���̃~�T�ɎQ��i�|�[�����h��j�B�~�T��A�_���i���g�A�j�A�l���������|�[�����h�l���������Y��Ă��܂����j�Ɖp��ŏ��X���b�B�A��r���A��������s�����ƂɂȂ�Õ����فi�Z����Liivi 4�j�̏ꏊ���m�F�B���̌Õ����ق͂��ă^���g��w�̊w�����ł������Ƃ��ŁA�O�ς͂Ȃ��Ȃ������B1���߂��A���̒������s�ɂ��Ă��낢��A�h���@�C�X�����Ă��ꂽ�G�X�g�j�A�̐��Ƃő�w�@�̌�y��K����Ɖ�p�u�u���C���h�v��4�����܂Ńr�[�������ށB�y�n�̃r�[���͊i�ʂł������B���Ȃ݂ɂ��̓X�̑O�ɂ͖��O�������p���̎��l�I�X�J�[�E���C���h�̑�������B�z�e������ɂ���X�[�p�[�ŗ[�H�̐H�ނ��w���i38�N���[�l�j�B 9��10���i���j�A����B7���ɒ��H�B9���ɌÕ����ق��J�����Ƃ��l����8��20���Ƀz�e�����o��B������蒬���݂����ĕ����Ȃ���s�����J�ّO�ɓ����B����ł�����Ă��炢�Õ������{���B���łɓ��{����ǂ݂����j�����C���^�[�l�b�g�ŘA�����Ă������̂ŗe�Ղɂ݂��邩�Ǝv�������A�و��̎�Ⴂ�Łi�S���҂��x�ɒ��̂��ߘA�������܂������Ȃ������j�\�Ă����j�����o���̂Ɏ�Ԏ��B����ł��Ή����X���[�Y�̂��߃X�g���X�����܂炸�A�����Ɏd�����ł����B�و��̂Ȃ��Ƀo�V�R���g�X�^������̈˗��Ŏj�����R�s�[���Ă���l������A���̐l�Ƙb���Ȃ���j���ɂ��Ă��낢��ȏ���B7���܂Ŏd���B���̊ԁA���H�̂��ߊO�ɏo�ă^���g��w�̃J�t�F�ł����Ղ�ƐH���i76�N���[�l�j�B�����̂悤�ɃX�[�p�[�ŗ[�H�p�̐H�ނ��w���i71�7�N���[�l�j���ċA��B�@�@

�G�X�g�j�A�����Õ����ق̑S�e�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Õ����ق̓���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Õ��� 9��11���i�j�A����B7���ɒ��H�B8��30���ɏo��������A�Õ����قւ͈�ԏ��B�{���̎��n�̓R�s�[�B���V�A�ł̌Õ����j���R�s�[�̎葱���̔ώG�����o�����Ă��鎄�ɂƂ��Ă͋����Ɗ����̘A���ł������i�R�s�[��132�N���[�l�A1��4�N���[�l�j�B��w�̃J�t�F�Œ��H���Ƃ�����A�U���B���K�C�A�����قցi12�N���[�l�j�B�K���l���Ȃ��ٓ��̓\�A����̐q�╗�i���Č����Ă��ĕs�C���ł�������B�Õ����قɖ߂�6��15���܂ʼn{���B 9��12���i���j�A����/�܂�/�J/�܂�B���H��A8��30���ɌÕ����ق֏o���B9�����璋�H���͂���Ŗ�7���܂Ŏd���B���҂��Ă����W�F�[�����o�Ă����B���H���̎U���ł͋߂��̍��������قƔ��p�ق����w�i���ꂼ����ٗ�20��25�N���[�l�j�B���H��73�50�N���[�l�A�[�H�p�H�y��89�70�N���[�l�B 9��13���i�j�A�܂�/����/�J/�܂�B���H���A�h�C�c�l�ό��q�̔N�z�̂��v�ȂƓ��ȁB�^�����A�^���g�A�T���N�g�E�y�e���u���N��3���Ԃ̃o�X���s�Ƃ����B���z�Ƃ̂���l��40�N�O�ɃT���N�g�E�y�e���u���N�œ��������Ƃ�����Ƃ��B�������Õ����قɈ�ԏ��B�R�s�[4������o���B���H���A����������p���Ƒy�ŃT���h�C�b�`������Ď����Ă����̂ŊO�ŐH�ׂ悤�Ƃ������A�����ɂ��̉J�B�����ق̕Ћ��ŐH�ׂ悤�Ƌ���ׂ��E���ɕ����ƁA�n���̐E���p�x�e���ŐH�ׂ�悤�ɂƈē����Ă��ꂽ�B���̐E�����X�[�v�����A����Ɏ��Q�����p�������ꂽ�B���̌�A�J���オ�����̂ŎU���B�Õ����ق��̑�w���j�����قցi���ٗ�20�N���[�l�j�B�[�H�p�̐H��55�60�N���[�l�B�R�s�[��16�N���[�l�B�A�C�X�N���[��20�N���[�l�B 9��14���i���j�A���V�B�`�F�b�N�A�E�g���ς܂��A8���̃o�X�ň�H�^�����ցB������X���L����r���̕��i�͑f���炵���B10��30���^�������B�o�X�^�[�~�i������̓g���������p���D����ցB12���̍����D�ɏ��1���Ԕ��Ńw���V���L�ցB�����̃z�X�e���ʼnׂ������A6���܂Ńw���V���L��w�t���}���قŒ����B�[�H�̐H�ނ��w�����ċA����̂�7���B 9��15���i�y�j�A�J�������B���H��A�}���قցB���RT����Ɖ�B�A�E�����܂����Ƃ������ƂŁA���j�������˂Ē��H�B14��10���̃o�X�ŋ�`�ցB�A��̔�s�@�����{�l�Ŗ��ȁB�ׂ̃t�B�������h�l�Ɍ����ċ@�O�̃I�[����������B 9��16���i���j�A���c���B �i�NjL�j2008�N10���A�u���y�j�����فv�́u�Ԑl�v������R�s�[���͂����B�����ނɈ˗����Ă����p���f�B�X�L�s�̗��j���T�ς���_���ł���B���̒��̗��j�ɂ��ď����Ă���_�����������𑗂��Ăق����ƈ˗����Ă����B�����ł���B�������A�����ɂ̓v�K�`���[�t�����ŕ߂܂��ė����ꂽ�l�X�̂��Ƃɂ��Ă͐G����Ă͂��Ȃ��B |

|

|

2008�N11��1��(�y)�ƂQ���i���j����ՂɎQ��

����ՂŃ{���V�`��̔�

����ڂɌ����Ɋ����@�����䕽����A������A�c�삳��A������ |

|

|

���������� ���� �����W�搶����L�O�V�|�W�E�� �u���{�ƃ��V�A�\�Ⴂ����ց|���w�̗��ꂩ��v �@�̉����W�搶�́A���V�A����܂�11�J��̃|�������O�B�X�g�ł������A�u���낵���v�ɂ����Ȃ����������Ă��������Ă��܂����B���̓x�A�̉����W�搶�̈�u�������߁A�����W�搶�����ꂽ��������p���銈���̂ЂƂƂ��ăV���|�W�E�����s�Ȃ����Ƃ��u���낵���v����悳��܂����B���̑���L�O�V�|�W�E���́A2008�N11��1��(�y)�ߌ�3�����`�ߌ�5�����A���낵����ƈ��m������w�Ƃ̋��ÂƂ����`�ŁA2008�N����Սs���̈�Ƃ��Đ������ɍs���܂����B����̃V���|�W�E���́A

�Ƃ����e�[�}�ōs���܂������A200���߂��Q���҂Ċ����Ȏ��^�������Ȃ���܂����B �@�҂̋T�R��v�搶���A�����O�Ƀ��V�A����A������A�����܂����V�A�֏o�������Ƃ��������Z�ȓ����̊Ԃ�D���āA����̃V���|�W�E���̂��߂ɗL�v�Ȓ����Ă��������܂����B �@�ÓT�ł���h�X�g�G�t�X�L�[�́w�J���}�[�]�t�̌Z��x���A�T�R�搶�̐V��ɂ���đh�����x�X�g�Z���[�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ͎��m�̂��Ƃł����A������Ȃ������w�J���}�[�]�t�̌Z��x��̍\�z�𐄗�����Ƃ�����_�Ȏ��݂��傫�Șb��ɂȂ��Ă��܂��i�w�u�J���}�[�]�t�̌Z��v���҂���z����x�����Е��ɁA2007�N�j�B����ɁA���݁A�w�߂Ɣ��x�̐V��ɂ��Ƃ肩�����Ă���A���łɑ�ꕔ�����s����Ă��܂��B �@�T�R�搶�̂����������w�͂���{�Ǐ��E�̔����̓��V�A�ł��傫�Ȕ������Ă�ł���A�T�R�搶�������ăV���|�W�E�����J���ꂽ��A�w�J���}�[�]�t�̌Z��x��\�z�̏Љ��]�������V�A�����ł��s���Ă��܂��B �@�{�V���|�W�E���̂��߂ɂ͍u���̃��W�������z���܂������A�L�x�Șb��Ƒ����̖���N�荞���̂ŁA�͂��Ԃ̃V���|�W�E���ł͏���������Ȃ����e�L���Ȃ��̂ł����B �@�w�J���}�[�]�t�̌Z��x�ɂ�����u���E���v�Ƃ����e�[�}�́A�߂��͑���t���́w�C�ӂ̃J�t�J�x�ɂ��ʒꂷ����̂ł����A�h�X�g�G�t�X�L�[�̕��w�͂����21���I�̌���ɂ��ʂ�����̂�����܂��B�w�J���}�[�]�t�̌Z��x�i�����ꂽ��ꕔ�j��w�߂Ɣ��x�̃X�g�[���[���W�J����̂�1866�N����ł���Ƃ����̂��T�R�搶�̎��_�ł����A1861�N�̔_�z������s��ꂽ�ܔN��̃��V�A�́A����܂Ń��V�A���x���Ă����A�ƍٓI�c�@�[���̈��肵�������ƃ��V�A�����ɂ�����_�̂��Ƃł̋����Ƃ�����̌�������̉��������@�ɕm��������ł��B�u���E�̕���v�Ƃ����o�������^���I�ɗ\������A�|���t�H�j�b�N�ɐl�Ԃ������ĂƂ���Ȃ������������̂��h�X�g�G�t�X�L�[�ł���ƋT�R�搶�͍l���Ă����܂����A�����l����A�h�X�g�G�t�X�L�[��21���I�̎������ɂ��i������𑽂̂������Ă��邱�Ƃ������ł��܂��B �@�h�X�g�G�t�X�L�[�̕��w�́A�u����w�|���`�w�|���j�w�\�ے��w�v�Ƃ������d�\���ɂ����č\�z����Ă���A�d�w���ɂ����đ��ʓI�ɉ�ǂ���Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂��Ƃ����̂��T�R�搶�̉��݂ł����A�����������p����A�i�܂����z�����ƂƂ��Ắj�߁A�C�G�X�M�A�I�C�f�B�v�X�_�b�̈Ӗ��Ȃǂ��h�X�g�G�t�X�L�[��ʂ��čl���邱�Ƃ́A�m���ɁA�������ɂƂ��Ă��L�Ӌ`�ł��B���̖����ʃe���̎���ɁA�h�X�g�G�t�X�L�[����N���Ă���E�l��e���Ɛ����̉��l�Ƃ̊ւ��̖����l���������Ƃ��K�v�ł��B�܂��A���̑�n�ւ̉�A�ɂ���āA�������͐�����Ӗ�������т��ł���̂ł��傤���B�T�R�搶�̂��b��ʂ��āA�����������܂��܂Ȗ�萫��s�ނ��̂��A�ÓT���w�Ƃ��Ẵh�X�g�G�t�X�L�[�Ɋ܂܂�邱�ƂɁA�������͉��߂ċC�Â����ꂽ�悤�Ɏv���܂��B ����̃V���|�W�E���œ��Ɉ�ې[�������̂́A�ÓT�̖|����߂������Ӌ`���l�@���Ȃ���Ȃ�Ȃ������Ƃ����T�R�搶�̑̌��k�����������������������Ƃł��B �搶�̂��{��q�ǂ��āA�ꌾ���Ɏ���܂ōו��ɂ킽���ăh�X�g�G�t�X�L�[�̏�������ǂ�����Ŗ������肵�悤�Ƃ������w�͂��@������̂ł����A����ɁA���������w�͂̏�ɗ����Ȃ���A����̓ǎ҂̐S�ɓ`���悤�ȕ\�������悤�Ɠw�߂�ꂽ�Ƃ������b������܂����B�����������t��u�����тꂽ���t�v���g��Ȃ��悤�ɂ��A���݂̎��_�Ől�̐S�ɂ��[���Ɠ��邱�Ƃ��ł���悤�Ȗ|������悤�Ɠw�͂��ꂽ�Ƃ������b�ł��B���̂��Ƃ��u�������v�̂��镶�̂ŕ\�����邱�ƂƎ~�߂��A�u�I�A���y�I�A�f��I�ȑ̌��Ƃ��āw�J���}�[�]�t�̌Z��x���o��������v�Ƃ������Ƃ�ڕW�Ƃ��Ė|�ꂽ�Ƒ�������Ă��܂����B�܂��A���������|������邽�߂̖|��҂̎����͂ǂ̂悤�Ȃ��̂łȂ���Ȃ�Ȃ����Ƃ������ݍ��c�_���Ȃ���܂����B ���������|��_���@�艺���邾���ł������̎��Ԃ��K�v�ł���Ǝv���܂����A����̃V���|�W�E���ł́A����ɂ܂��A�h�X�g�G�t�X�L�[���e�[�}�Ƃ��ĕ��w�̈Ӗ���\�����܂Ŗ₨���Ƃ����S�I�Ȓ��f�����Ƃ��ł����킯�ł��B�u���낵���v�̊��ł���A���m������̊w���ՂƂ��������ȏ�ɂ�����V���|�W�E���ɂ����Ȃ����̂ł������A�T�R��v�搶�́A����������������������a���ɂ��ꂸ�A�����ɖ���N�����Ă�������A�������̎肪������������^���Ă��������܂����B�V���|�W�E���ɎQ���ł��A�T�R�搶�̗L�Ӌ`�Ȃ��b�������Ƃ�S���犴�ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƒɊ����Ă��܂��B �i���ӂ̋C���������߂ā@�V���|�W�E���Q���҂j�h�L�j

���m������w���ە��������Ȕ��m�ے��̃}���[�i����ɂ��u�p���Ɖ��v�ɂ��T�R�搶�̂��o�}���i�B�e�@��؉Ďq�j

�u�����̋T�R�搶�i�B�e�@��؉Ďq�j |

|

|

�u���w�O���[�o��������̃h�X�g�G�t�X�L�[�x���� �s�z�@�R�q�i���m������w���w���p���w�ȂS�N�j |

|

|

�u���ɂ͖|��̘b�����荞�܂�Ă������A�|��Ɋւ��Ăǂ̒��x�����ɒ����ł���ׂ����A�|��҂̉��߂��ǂ̒��x�|���i�ɔ��f�����̂��Ƃ������́A���ɂƂ��ĂƂĂ������̂���b��ł��������߁A���ۂɖ|��Ɏ��g���̘b�����Ƃ��ł��A�Q�l�ɂȂ����Ǝv���B �T�R���́w�V��J���}�[�]�t�̌Z��x�́u���v�����������ƌ����Ă������Ƃ�����A���炭�O�����҂��ǂ������Ӑ}�œ��{���������̂��C�ɂ������Ă����B�T�R�����A���{�l�Ȃ���̒��x�܂ŕ����ŕ\�������ق��������̈Ӗ������ݎ��₷���Ȃ�̂ł͂Ȃ����A�Ƃ̍l���ŁA�����ɉ����������̖��100%�Ƃ����Ƃ��A�ނ�120%�̖�������Ɛ������A�[�������B���́A120%�̖�����ƌ����͓̂K�ł͂Ȃ��Ǝv���B������҂̎�̐������荞�݂����Ă���Ƃ͌����邩���m��Ȃ����A����͈�ʂɌ����Ӗ��ł́u���v�ł͂Ȃ����낤�B �����A�T�R����120%�̖�Ɏ^���ł���͎̂��̓�̗��R����ł���B ��ɂ́A���t���̂̎��Ӗ��͈͂⌾�t����܂�Ă��������w�i���قȂ�ȂǁA�����ɉ����Č������炾���̏�����Ƃ���ŁA��҂̈Ӑ}�����Ƃ���܂ł͓`���Ȃ����Ƃ�����B�h�X�g�G�t�X�L�[�̍�i�ł���A���V�A�l��V�A�𗝉�����l�Ȃ�Γǂ߂Ύ��R�ɕ����邱�Ƃł����Ă��A���V�A�Ɋւ��Ēm�����R�����l���ǂ߂A�d�v�ȕ����������I�ɏ�����Ă��Ă��������Ă��܂��̂ł͂Ȃ����B ��ڂɂ́A���錾��𑼂̌���Ɉڂ��ς����Ǝ��̂��A�����̍�i���߂�ǎ҂ɒ��邱�Ƃł���Ɠ����ɁA���鍑�▯���̕����𑼍��ɏЉ���̎�i�ł���Ǝ��͍l����A�����̋�啝�ɕς��邱�Ƃ��Ȃ��̂Ȃ�A�ނ��댴���ɂ͌��t�Ƃ��ď�����Ă��Ȃ��v�f�ł���_�Ɏ�荞��ł����Ă������Ǝv���B�|��҂�ʂ��āA�|��{��ʂ��āA�����̕����̈�[�𗝉����邱�ƂɂȂ���̂Ȃ�A����͂���ł����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B100%�ł��낤�ƁA120%�ł��낤�ƁA�����̈Ӑ}�����ݎ���Ă��āA�����{�l�ɗ������₷���悤�ɍH�v�������{��ƂȂ��Ă���͖̂��Ȃ��Ǝv���B �@�����A�ǂ̖|��҂�100%���z���������Ăق����Ǝv���Ă���킯�ł͂Ȃ��B�`���ŁA��t���l���̖�̎p�����Љ�Ă��Ă���A�R���}�ƃs���I�h�̐��Ƌ�Ǔ_�̐��𑵂���Ƃ����A�ނȂ�̂������Ō����̗���d�����{��Œ����ȍČ����悤�Ƃ����悤���B�����ς������@���g���Ă���Ǝv�������A���̌����̗����ێ����悤�Ƃ��邻�̓w�͂Ɋ��S�����B������������A�s�K�m�Ȗ�Ƃ��Ĕr�������ׂ��ł͂Ȃ��Ǝv���B �@�����A�����v���̂́A�p���Ȃ�͉p��Ƃ��̕�����{���ɗ������Ă���l���|��Ɏ��g��łق����Ƃ������Ƃł���B�{���ɗ������Ă���A���p�[�Z���g�̖�ł���A�傫�Ȍ������邱�Ƃ͔�������̂ł͂Ȃ����낤���B ����2�N�قǑO�Ɂw�J���}�[�]�t�̌Z��x�����ǂ݂������A���낢��ȏ@���p��⎞��w�i�Ȃǂ𗝉����Ă��Ȃ��������ߒ��r���[�ȓǂ݂ƂȂ��Ă��܂����B���̍���2�x�ǂ݂����Ƃ͎v��Ȃ��������A�u������A�܂��ANHK���W�I�ŋT�R���̍u���w�J���}�[�]�t�̌Z��x���Ă��邽�߁A�₩�ɋ������킢�Ă��āA�ŋߖ{����ɂ��đ��_�̍��Ԃɓǂ�ł���B�ꊪ���ƂɍŌ�Ɂu�Ǐ��K�C�h�v�Ƃ���������Y�����Ă����ɁA�ȑO�����ǂ��蕶�����Ȃꂽ���{��Ɋ��ݍӂ���Ă��ĂƂĂ��ǂ݂₷���Ɗ����Ă���B���̃��V�A��͂͂܂��܂������A�����ꕔ�ł��������r�ł�����Ǝv���Ă���B ��N�قǑO�ɁA���W�I�́u���V�A��u���v�Ńj�R���C�E�S�[�S���́w�@�x�Ƃ�����i�����グ�Ă������A���e�����łȂ��A�N�ǂ̕��͋C�ƃV���X�^�R�[�r�b�`�̃I�y���w�@�x�Ɣ�r���邱�Ƃ��ł��A�ƂĂ��ʔ��������B �|��Ŋy���ނ̂��悢���A�T�R���̘b���Č����̉��̋�����A��̔z�u�Ȃǂ��ʔ��������Ɗ������B���Ɏ��̃G�s�\�[�h�͂ƂĂ���ۂɎc���Ă���B �h�X�g�G�t�X�L�[�̕��́A�����ꂪ�߂��Ԋu�ŌJ��Ԃ��g�����ҋ������̕��͂ŁA��قǒ��ӂ��Ă��Ȃ��ƕʂ̕����ɂȂ��ĖĂ��܂��A�Ƃ̎�|�̂��Ƃ������Ă���ꂽ���A����͍�҂��킴�킴�e�ɂ��ǎ҂̒��ӗ͂����N���Ă���̂��A�܂��͓ǎ҂�����������Ӑ}���ǂ����Ƃ��ꂱ��l���Ă��܂��A�����[�������B

�u����̃T�C����A�����̗p�ӂ������ɖ{�����@�����͋T�R�搶�̗�������`���@�i�B�e�@�����M���j |

|

|

�T�R��v�搶�̍u���ɂ悹�� ���c�@�f��i���s��w��w�@���m�O���ے��P�N�j |

|

|

����P�P���P���A���m������w�̍u���ɂ����ĉ����W�搶����L�O�V���|�W�E���u�O���[�o��������̃h�X�g�G�t�X�L�[�\�\�w�J���}�[�]�t�̌Z��x�Ɓw�߂Ɣ��x�̉\���\�\�v���s��ꂽ�B���b�������������͓̂����O�����w�w���ɂ��āA����ɂ�����w�J���}�[�]�t�̌Z��x�V��ōL���m����T�R��v�搶�B����ꂽ���Ԃ̒��ŁA���e�̂�����ƋÏk���ꂽ���ɋ����[���u���ł������B ���̌�A�����搶���炱�̃V���|�W�E���̃��|�[�g�������Ƃ���������������������B�u���̑S���e���I���Ȗ��ɂ��`���ł���A�V���|�W�E���ɎQ���ł��Ȃ��������X�ւ��f�G�ȑ��蕨�ƂȂ�ł͂��낤����ǁA���͓����`�F�[�z�t�̌����ɏ]������҂Ńh�X�g�G�t�X�L�[�ɂ��Ă͂܂��������D�Ƃ̈���o�Ȃ��̂�����A�����͂������A�꒮�O�̑f�p�ȗ���Őق��M���Ƃ肽���Ǝv���B���̓_�ɂ��Ĉ������炸�������A���̏�ōu���̕��͋C������Ƃł������Ē�����K���ł���B �����͓���w�̕����Ո���ڂƂ������Ƃ�����A�V���|�W�E���ɂ͊w���݂̂Ȃ炸��ʂ̎s���̕��������Q�����ꂽ�B�͂��߂Ƀ��V�A�`���̊��҂̎d���ł���u�p���Ɖ��̂��ĂȂ��v�ɂ̂��Ƃ��ċT�R�搶�Ƀp��������������オ�蒸���A�u���͘a�₩�ȃ��[�h�̒��ŃX�^�[�g�����B����͏I����ɉ����搶�̌������A�T�R�搶�̂��b���U��͂܂��Ɂw�߂Ɣ��x�`���ɂ�����}�������[�h�t�̌��̂悤�B�u���̂�����ɂ����X�N���֔�ꂽ���Ƃ���ɁA�ǂ��܂ł����R�ɘA�����L�����Ă������b�ɂ͈��|��������ł������B���̒��ł��������ɐS�䂩�ꂽ�͖̂|��Ɋւ���b��ł���B�T�R�搶��́w�J���}�[�]�t�̌Z��x���ÓT���w�Ƃ��Ă͈ٗ�̃x�X�g�Z���[(�P�O�O������˔j�I) �ƂȂ����͎̂��m�̎��������A�o�ł����N�ȏ���߂��āA���ۂɂ��{�l�̌����瓖���̏�|��ɑ��邨�l���Ȃǂ�����������̂͋ɂ߂ċM�d�ȑ̌��ł������B �T�R�搶�̖���܂ߌÓT�̐V�����ďo�ł��ꂽ���Ƃ����������ɁA���݁A�|��y�і|��Z�p�ɂ܂��b�肪�e���ʂŔM�����グ���Ă���B�قȂ��̌���Ԃň�Έ�Ή��̊W����������Ƃ������������Ԉ�����A����ł��č������l�������悤�₭��������Ă����悤�Ɋ��������ŁA�u�����Ă��邩�Ԉ���Ă��邩�v�Ƃ��������̎��_�����ς�炸�����Ă���B���̂悤�ȋc�_�͂܂����ꂩ���w����ɓ��킳���ׂ��ł��낤���A�����������K�ꂽ���Ǝ��̂͂܂������Ċ�������ۂɈႢ�Ȃ��B �@�u���ł͖|��́u�������v�ɂ��ĐG���ꂽ�B���́u�������v�́A�ڋ߂Ȍ��t�ł́u�ǂ݂₷���v�ƌ��������邱�Ƃ��ł��邩������Ȃ��B�u�ǂ݂₷���v�́A�O����̕��w��i�ɓ��{��Őe���ޓǎ҂̑命���ɂƂ��āA���ɗD�悳���ׂ������ł��邩������Ȃ��B���ہA�u���V�A���w�͂�����Ɓc�c�v�ƌ����l�ɉ���������������̂��Ɛq�˂�ƁA�u�ǂ݂ɂ����v���Ƃ������Η��R�ɋ�������B�Ȃ�قǁA���V�A�Ɠ��̕��������l���̓ǂ݂ɂ����ł���Ƃ��A���邢�͂����ƒP���ɁA�|�Â��Ȃ��āA���{��Ƃ��ēǂ݂ɂ������̂ɂȂ��Ă���Ƃ����������Ƃ��A����������ɂƂ����{��Ǘ������ɒ��߂����錴���ɂȂ��Ă���̂͊ԈႢ�Ȃ��B�Ⴆ�w�J���}�[�]�t�̌Z��x�Ō����Ȃ�A�u�A���N�Z�C�E�t���[�h�����B�`�I�v�Ƃ��������ʂ�̌Ăт�������߁A�u�A���N�Z�C����I�v���邢�́u�J���}�[�]�t����I�v�ƌĂ�����A�����Ɠǂ݂₷���Ȃ�A�������ă��V�A�l�̎�e���݂̊��o�ɂ��߂Â����ƂɂȂ�B���ꂼ�T�R�搶�̂��������u�������v�̍D��ł��낤�B�搶�����g�A�u���N����Ɏ�Ɏ�����w�߂Ɣ��x�̖����Ђǂ��ǂ݂ɂ������̂ł������Ȃ�A�Ō�܂œǂݏI���邱�Ƃ͂ł��Ȃ�������������Ȃ��v�Ƃ����A����ꂪ�����������Ă��܂��悤�ȑł������b���������Ă������������A�m���ɁA���e�𖡂키�ȑO�̕��͂��̂��̂ɋꗶ�������Ă͂����ɏ����ꂽ���E�̉��[�����A�_����A����y���ނ��ƂȂǂł��͂��Ȃ����낤�B�ٌ���̏�ǂ�����ʂ��ċ�J���������ɓǂݐi�ނ��Ƃ��ł���悤�Ȗ́A�|��̋��߂�ׂ���̖ڕW�Ȃ̂ł���B �������d�v�Ȃ̂́A�u�������v�����̖{���̔C���𗣂�āA����u�������������v�Ɋׂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����_���낤�B������҂��^���Ɍ����ƕt���������Ƃ�Y��A���̖������̜��ӓI�ȑ���̌��ōs���߂����咣���n�߂��Ƃ�����댯�ł���B���{��ł����ǂނ��Ƃ̂Ȃ��ǎ҂ɂƂ��ẮA�����ʂ�����ׂĂȂ̂�����A�ނ�͒m�炸�m�炸�̂����ɖ�҂̎�ϓI�ȉ��߂������t������H�ڂɂȂ��Ă��܂��B������Ƃ����āA�u��i��{���ɖ��킢������Ό���œǂނ����Ȃ��v�ȂǂƂ������\�Ȍ������͖�����ɂ��Ȃ����ׂ����̂ł͂Ȃ��B����͊w�k�̑Ӗ��ɑ��Ȃ�Ȃ��������ł��낤�B�����̐l����i�ɐe���݁A���ꂼ��̉��߂��������邽�߂ɂ́A��ϓI�ȓǂ݂�r�������܂ł������̑������u�ǂ��������v�łȂ���Ȃ�Ȃ��̂ł����āA�|��͎��炪���̗����ɕ����Ă���d��ȐӔC�������ĕ������Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B �ł́A�ɖ]�݂���ō��̏�ԂƂ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂��B����Ɉ�����ݍ���ōl���Ă݂����Ǝv���B���͊w�����̍��A�l�N�ɓn���ăt�����X���ۊw���w�B�Ȃ��ł��Ƃ�킯���������|���e�B�ɐe�����A�ނ̒���ɂ��������\��������B����́�������Ƃ������́�(voluminosité)�Ƃ������t���\�\�_����̋ɂ��т₩����邱�Ƃ̂Ȃ��A����ꂪ���ɐ����Ă����ԁA�u���������ɂ���v�Ƃ������������Ȃ��ꂤ��f�p�Ōo���I�ȋ�Ԃ�\�����߂ɗp����ꂽ�p��ł���B���̌�����p���āA�����v���ɁA������̌��ꂩ��ʂ̌���ւƖ|�ꂽ���͂ɂ����āA�����́����H�����[�������A���C�Ɉ�ꂽ�g���肻�̂��̂��Č����꓾�����A�����ɖ|��̍ō��`�Ԃ�����ƌ�����̂ł͂Ȃ����낤���B�捠������w�ōÂ��ꂽ���{���V�A���w��ł́A�|��Ɋւ��郏�[�N�V���b�v�̒��ł����l�̃t���[�Y��������Ă����B�u�|��Ƃ͌����́w�����x��w���͋C�x��`���邱�Ƃɍł����S����v�Ƃ����̂ł���B �������A�u���͋C�v�Ȃ���̂́A���R�Ƃ��Ċ��o�I�ł��邪�̂ɁA�ɂ����Ă����Ƃ����f�����Â炢���̂��낤�B����ł���q�̂悤�ȁu�ǂ��������v�̏�ɁA��҂̑n��o�����Ƃ������͋C�𑨂��悤�Ƃ���Ȃ�A�����������Ƃ��܂��\�Ȃ̂ł͂Ȃ����B�����ł����Ă����A��ҋy�і|���̑ΏۂƂ����i�ɁA��҂ɁA�����ǎ҂̈�l�ЂƂ�ɐ����ȑԓx���т����Ƃɂ��Ȃ�ł��낤�B �@�|��̘b����ɂȂ��Ă��܂������A�V���|�W�E���ł͑��ɂ��A���{�œ����܂ŊԂ��Ȃ��ٔ������x���w�J���}�[�]�t�̌Z��x�ɂ������R�⊯�Ɗ֘A�Â�����悤�Ȃ��b�Ȃǂ��������B����́A�z�z���ꂽ���W�����̑S���܂ł͎��Ԃ̓s���ł��b���肦�Ȃ��܂܁A�u����̎��^�����Ɉڂ����ۂɁA�Q���҂̎��₩��o���b�ł���B���傤�ǎ��^���������W�����̑�����₤�悤�ł�����A���͊��C����V���|�W�E���̏�ƂȂ����B�����������Ƃ�����A����̒ʂ�w�J���}�[�]�t�̌Z��x�Ɓw�߂Ɣ��x�̗���i�ɂ͓x�ʂ̍L�����\�L�̉\������߂��Ă��邱�Ƃ����߂Ċ���������ꂽ�B�����������Ӗ��Ńh�X�g�G�t�X�L�[�̏������������E���̂��܂��ɃO���[�o���ł���ƌ����邾�낤���A�ނ̍�i�������������̐l�Ɉ��ǂ����R���͂����ɂ���̂��낤�B �@���Ȃ݂ɁA�V���|�W�E���̌�ɂ̓T�C����s��ꂽ�B�u������ł����ł��炵�����낤�ɂ��ւ�炸�A�T�R�搶�����������Ă������������t�́w�J���}�[�]�t���I�T���p �K�p���p�}�p�x���r !�x�B���Ă����ŁA���̃��|�[�g���꒮�O�̗���łƖ��ł��ď����n�߂�����ɂ́A�Ō�ɂ��ЂƂ��A�����Z�̒��M�d�Ȃ��b�����������������������T�R�搶���͂��߁A�L�O����V���|�W�E���̎����̂��߂ɂ��s�͂��ꂽ�����搶�A���낵���̊F����A�Ȃ�тɊւ��ɂȂ�ꂽ���ׂĂ̕��ɁA���̏����Ċ��ӂ̋C�������q�ׂ����Ē��������Ǝv���B�T���p�I |

|

|

�T�R�搶�̍u���@���z ���Ȋw���P�N�@�Έ���� |

|

|

�u���O�ɁA�u�J���}�[�]�t�̌Z��v�����������ǂ߂܂���ł������A���ꂩ��ǂނɂ������Ă̒���_��m�邱�Ƃ��ł��܂����B ���V�A���w�͂قƂ�ǒm�炸�A�ǂ�Ȃ��̂����킩��Ȃ������̂ł����A�u���E���v�ȂǂƂĂ��[���l������������̂��ƒm��܂����B �܂��A�����ɂ���ẮA���́u���E���v��ǂނƓǎ҂̓h�L���Ƃ���ƕ����A�����Ƒ������̍�i�ɏo����Ă�Ǝv���܂����B �x���͂Ȃ�܂������A�u�J���}�[�]�t�̌Z��v��ǂ�ł��������Ǝv���܂��B

�u���]�v�ɂ����鍧�e��i�B�e�@��؉Ďq�j |

|

|

�T�R�搶�̂��u���Ɋ� ���m������w���w�������w��3�N�@���y���q |

|

|

�P�D

���V�A��Əo� �@���́A���m�����ی𗬋�����{�ꋳ���̃{�����e�B�A���n�߂Ă�������5�N�ɂȂ�܂��B���̓��{�ꋳ���̊w�K�҂ŁA1�N�قǎ����S�������Ă������������V�A�o�g�̃A���i����Ƃ̂��t��������ʂ��āA���V�A��g�߂Ɋ�����悤�ɂȂ�܂����B �@�A���i����̓��V�A�Ő��܂�܂������A�q�ǂ��̍��N���a�ɂ�����A��ƂŃE�N���C�i�ֈڏZ���������ł��B���̌�A���̂���l�ƒm�荇���ē��{�ɂ�������Ⴂ�܂����B �@�A���i����̌��Ȃ́u�{���ǂ݂����v�ł����B���V�A�ł͕��w���炪�M�S�������Ƃ̂��ƂŁA���V�A���w�͂��Ƃ��A���{���w�̎O���R�I�v��A����t���Ȃǂ�|��ɂ��ǂ�ł��������ł��B����Ȑ܁A���m������w�̂��낵���ʼnf��u�߂Ɣ��v�̏�f������邱�Ƃ�m��A�܂��ʎ��̂Ȃ����������搶�Ƀ��[���ł��肢���A�A���i������w�ւ��U�����܂����B �@�f��ӏ܌�́A�������J���Ă���}���قփ��V�A��̖{��T���ɍs���܂����B���̍��A�����OPAC�̓L���������ɑΉ����Ă��炸�A���̓��V�A�ꂪ�킩�炸�A�A���i����̓��[�}���A���{�ꂪ�킩��Ȃ��Ƃ�������łǂ̂悤�ɒT������悢�̂��r���ɕ��܂����B����Ǝi���̕������ʂɏ��ɂֈē����Ă�������A�A���i����͖����v�[�V�L������邱�Ƃ��o���A�ƂĂ����ł��܂����B �@���̌サ�炭���āA�����OPAC�́A���V�A���|���g�K����ɑΉ����A�����̌������ł���悤�ɂȂ�܂����B���̓��{�Љ�͓��{�ꂩ�p�ꂪ�ł���A����A�r�W�l�X�Ȃǎ�����܂��B�����āA�p��͍��ی�Ƃ���ɊO���l������Ɖp��Řb��������X��������܂��B �@�A���i����͂��̂��Ƃ��ƂĂ��������āu���̓��V�A��Ɠ��{�ꂵ���킩��Ȃ��B�v�Ƃ��������Ă������Ƃ��A�������V�A��ւƌ����킹�܂����B �Q�D

�|��Ƃ̎����ɂ��� �@���̌l�I�Șb�������Ȃ�܂������A�����Ŗ{��ł���T�R�搶�̂��u���ŋ�����ۂɎc�������Ƃ��q�ׂ����Ǝv���܂��B �@����́A�|��Ƃ̎����ɂ��Ăł���A�搶�́A����2�_�ɂ��Ă��b���Ă��������܂����B �@ ��

�މ����\�u���ʓ_�v��T���v�l�@���|�p�I�v�l���O�ߑ�I���E�ρ����E���B���Ł������́u���v���u���Ӗ��v���������i����ɂ�����j��펯 ��

�ʉ����\���u�Ⴂ�v��T���v�l�@���Ȋw�I�v�l���ߑ�I���E�ρ����E��\�����������́u�q����v���Ӗ������ꐫ���i����ɂ�����j�펯 ���w�́A�Љ���Ƃ炵�A�l�X�̎v�z������Ă��܂��B�|�������Ƃ����c�݂͂����𑀍삷��Ƃ������Ƃł�����A�l�Ԃ̑��݂�����Ƃł���Ƃ������܂��B �܌��M�v�́u���ʁv�̓A�[�g�ł���A�Ⴂ�́u�w��v�ł���ƌ����Ă��邻���ł��B ���{��������ΏۂƂ��Ă��鎄�ɂƂ��āA�u���ʁv�́u�F�m�v�ł���u�Ⴂ�v�́u����v�ł���ƌ��������ł��B�܂�A�������͍������z���ĒN�����ЂƂ������a������Ă���ɂ�������炸�A���ꕶ���̍��قɂ�鏬���Ȗ��C���傫�ȈႢ�ݏo���Ă���̂ł��B �R�D

�O���[�o��������̃h�X�g�G�t�X�L�[ �@�s���Ȏ��́A���̍u���̉���ł���u�O���[�o��������̃h�X�g�G�t�X�L�[�v�̈Ӗ�����Ƃ���̌��������܂���ł����B �@�搶�́u�J���}�[�]�t�̌Z��v�����E���̕���ł����āA�u�߂Ɣ��v���V�ɍق���镨��ł���A��X�͊��Ɂu���Ƒ����݁v���������A�����ӂ������Ă���^����\�����Ă���Ƃ��������A����Љ�ɂ����āA�Ȃ����h�X�g�G�t�X�L�[�Ȃ̂��A�₢������悤�ɂ��b���Ă��������܂����B �@�����̃o�x���̓��͐_�ɂ���ĉ�܂����B�O���[�o��������͍ĂсA�o�x���̓���z���Ă���悤�ȋC�����܂��B �@�O���[�o��������̋��ʂ́u���R�v�A�Ⴂ�́u�����v�Ƃ�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�|��Ƃł���T�R�搶�́A�h�X�g�G�t�X�L�[�̍�i��ʂ��Đ_�̗������������ɂ������ɂȂ����̂�������܂���B �ނ��� ���߂ɂ��Љ���A���i����́A���{�݂̂���͐��E�ň�Ԃ��������H�ו����Ǝv���������ł��B���Ē����嗤����A�`�̎n�c�邪�����ɖ����A�s�V�s���̖�����߂邽�߂ɉ䍑�ւƔh�����܂����B���̕s�V�s���̖�Ƃ́A�݂���ł������̂ł͂Ȃ����ƌ����Ă��܂��B �������́A���Ƒ��z�Ɍb�܂�݂���̂����������̓��{�Ƃ������ŁA�_�ɂ݂�������グ���Ȃ��悤�ɁA�O���[�o�����������炷���̂�������\������������Ȃ������}���Ă���Ƃ����Ă悢�ł��傤�B �@�挎�A���ƂA�Ȃ����܂ɁA�����̐��̃j�R���C���֗������܂����B���傤�ǂ��F��̎��Ԃł����̂Ŏ����X�C������܂����B�j�R���C�͓��{�ւ̕z���ɂ�����A�u�Î��L�v�u���{���I�v���w�����ł��B�V��遂炸�A�قȂ錾�ꕶ���������Ɋw�Ԃ��Ƃ�_�͏��サ�Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B |

|

|

�T�R�搶�̍u������� �T�R�@�V�u�i����19�N�x�p���ȑ��j |

|

|

�@�����������Ă���܂��B�����w���p���ȑ��E�T�R�ł��B��������𑲋Ƃ��Ă����Q�N���o�̂ł��ˁB���̌o�����ɂ͑��ς�炸��������܂��B����A�����j�N�搶�̂��U���ŁA����Ղ̓��ɍs��ꂽ�����O�����w�w���E�T�R��v�搶�̍u����ɎQ�������Ă��������܂����B�����c���ł���Ƃ������ƂŐe�ߊ��������Ă����̂ŁA�E��Ő�`������قǍu�������y���݂ɂ��Ă��܂����B����͍u����̊��z��A�����̋ߋ���������Ǝv���܂��B �@�܂��A�ŏ��Ɏӂ��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A�����u�J���}�[�]�t�̌Z��v��ǂ�ł��Ȃ����Ƃł��B����䂦�A�T�R�搶�̌�u�`���e�̂قƂ�ǂ��g�߂łȂ����̂ƂȂ��Ă��܂��܂����B��ϐ\����܂���B�ł����A�|���Ƃ̋�J�b�Ȃǂ����Ƃ��ł��A�O������w�Ԏ҂Ƃ��ĕ��ɂȂ�܂����B �����K�ꂽ���ƂŁA��������ƈ��A�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ďc�O�������̂ł����A�����j�N�搶��X�x�g���[�i�搶���Ăь��邱�Ƃ��ł����̂ŗǂ������Ǝv���܂��B�����C�����ň��S���܂����B����������ŁA����̕ς��l�ɂ͏�����������܂����B�܂��A�a�����̒��ԏ�X�y�[�X�Ɍ������̂��̌����͉��ł��傤���H�����炭��������Ō�w�Ȃ̌������Ɛ��������̂ł����A���܂葽���Ȃ����ԏ��ׂ��Ă��܂��Ă���͎̂c�O�Ɏv���܂����B���̂悤�ɂ��āA���Ẳ䂪�w�юɂ��A�����̋L�����Ă�����̂���A�������ω����Ă䂭�̂��ȂƊ����܂����B���ݎ��̋ߐ�ɂ́A���呲�̕����S�����܂����A���̓��R�l�� ���āA�b�͕ς��܂����A�ŋߎ��������f��Łw�C�[�X�^���E�v���~�V�Y�x�Ƃ������̂�����܂��B���e�́A���V�A���}�t�B�A���o�ꂷ��q�P�T�w��̂ƂĂ��|�����̂Ȃ̂ŁA���܂肨�E�߂ł��Ȃ��̂ł����A�f��̒��Ń��V�A�ꂪ�x�X�g���Ă����̂ŁA���V�A����������������܂����B�u�Y�h���[�X�g�r�[�`�F�v�u�_�X�r�_�[�j���v�u�X�p�V�[�o�v�u�p�J�v�u�_�o�C�v�Ȃǂł��B����̓C�M���X�Ȃ̂ł��܂ɂ����g���܂��A�}�t�B�A��������o�D�B���l�C�e�B�u�ł͂Ȃ��̂ł����A���̌��t�̋����ŁA���V�A��̎��Ƃ��Ă��������̊w��������v���o���܂����B���͓r���Œ��߂Ă��܂����̂ł����A���V�A��͂ƂĂ��f�G�Ȍ��ꂾ�Ǝv���܂��B���ł��A��Q�O����Ƀt�����X���h�C�c���X�y�C����⒆����łȂ��A���V�A���I��ŗǂ������Ǝv���܂��B���ł́A�قƂ�ǃ��V�A��ɐG���@��͂���܂��A���܂ɂ������ĕ����Ƃ��ɖ��킢���o�Ă����Ȃ��Ǝv���܂��B�����A����̉f����������ƂŁA���V�A�Ƃ������ɑ��鋰�|�S�������Ă��܂��܂����i�j�B �Ō�Ɏ��̋ߋ�������Ă��������܂��B���͌��݁A�����w�Z�ʼnp��̍u�t�߂Ă���܂����A���̓x���m���̋����̗p�����ɍ��i�������܂��āA���N�x��茧���̂ǂ����̍��Z�ɐ��K�E���Ƃ��Ĕz������邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B���낵�����Ċw�Ȃ̐�y�ł���������ʔ�����ɑ����A�������t�Ƃ��Ċ撣���Ă��������Ǝv���܂��B���N�ŋ��d�ɗ����ĂQ�N�ڂɂȂ�̂ł����A�����Ɏ����̗͕s����Ɋ����閈���ł��B���k���������Ƃ��Ă���Ȃ��A���R�����A���Ƃ����܂��ł��Ȃ��A���ϓ_��������A�ȂǗ������ނ��Ƃ���ł��B�ł����A�����O�̃v���X�v�l�Ɨ�������̑����A�J������ŁA���̂Ƃ��뉽�Ƃ�����Ă��Ă��܂��B����ɁA�����������o�����K���������ɗ��Ǝv���Ă���̂ŁA���X���Ǝv���āA�ϋɓI�Ɏ��s���J��Ԃ��Ă��܂��B��N�x�͓��ɂЂǂ��A�d���̃X�g���X�ŕa�ɖ`����A�C���E�������E�C���t���G���U�̎O�d��𖡂키���ƂɂȂ�܂����B�i���N�͑�ω����ł��B�j �����������P�N�Ɣ����߂��āA������J�������Ƃ�����܂��B����́A���̕��ɏI���͖����Ƃ������Ƃł��B���́A�����ŋ߂܂Łu���ތ����v�̈Ӗ��𗚂��Ⴆ�Ă��܂����B���Ƃň����P��̈Ӗ��╶�@���������킩���Ă���Ζ�薳���Ǝv���Ă��܂����B���ɋC�Â����ꂽ�̂́A�l�ɋ����闧��̎҂́A���k�ɋ�����ȏ�̂��Ƃ𑽂��m���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł��B���k�ɐM��������邽�߂ɂ́A�u���̐搶�ɕ����Ή��ł������Ă��ꂻ���v�Ǝv�킹�邭�炢�̃I�[�����o���K�v������Ǝv���܂��B���̂��߂ɂ́A�ی��Ȃ������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B�����łȂ���A�b��^�ʖڂɕ����Ă��炦�܂��M�p����܂���B�����̍��Z������A�I�[���̂���搶�̘b�͂������蕷���ĐM�p���Ă����̂ł����A���߂Ď������t�̗���ɂȂ��������́A�u�i�p��Ɋւ��āj���̂��炢�m���Ă��������A�\����������v�ȂǂƂ����Â��l���������Ă��܂����B���̌��ʁA����܂Ő��k�ɌʂɎ�������ꂽ���Ƃ��قƂ�ǂ���܂���B�搶�ɂ���Ă͐��k���p�ɂɖK���E�����ɁA���Ɏ���ɗ���҂͂P�l�����܂���B���̏͗ǂ��Ȃ��Ǝv���A�ߍ��͐F�X�ȎQ�l����ǂ݂�����A�������ɂ������ɓ�������悤�ɕ������Ă��܂��B�Ζ��Z�̐搶�̒��ł��A�������ɑ��h����̂͗��j�i�Љ�ȁj�̐搶�ł��B���̐搶���̒m���ʂ͔��[�ł͂Ȃ��ł��B�Ƃ����Ă��A�F�X�������₵�Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ł����A�ꌾ�b���������ł����v�킹�锗�͂������Ă��܂��B���Ă͐��E�j�ŋ��ڂ�����Ă��������j�N�搶�ɑ��Ă��A���͓�����������������Ƃ�����܂��B�搶�͎����m�肦�Ȃ������o���Ȃ��m����c��ɒ~�����Ă���̂��낤�ƁA�悭�����������܂����B���̎����Ă���m����S�ĕ����킯�ł͂Ȃ��̂ł����A�L�x�Ȓm�������搶�̘b�́A���k�̐S�Ɏc��̂��Ǝv���܂��B�����������������t�ɂȂ肽���Ǝv���Ă��܂��B �Ō�ɂȂ�܂������A���낵���̂��ꂩ��̂܂��܂��̂�����Ƃ����W���F���Ă���܂��B����ł݂͂Ȃ���Merry Christmas and a Happy New Year!�悢���N���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�O�W�N�@�P�Q���Q�T�� |

|

|

�h�X�g�G�t�X�L�[�A������� ���m������w���_�����@�с@猋` |

|

|

�@�@��N���H�A���m������w�ŊJ���ꂽ�V���|�W�E���̊��z�������q�ׂ����Ă��炢�܂��B�V���|�W�E���́u�O���[�o��������̃h�X�g�G�t�X�L�[�v�Ƃ����^�C�g���ŁA���ɂ͏�����a��������܂����B�Ƃ����̂́A�w�J���}�[�]�t�̌Z��x��w�߂Ɣ��x�͂P�X���I�Ƃ�������̎Y���̂悤�Ɏv���Ă�������ł��B�T�R�搶�̂��b���āA��̍�i������I�ȍL������������邱�ƂɋC���t���܂����B����̉�X�ɂ����������P�����X�܂܂�Ă��܂��B�e�̈�Y�̑����A���K�~���~�ɂ���ޑ����A���Ǝ��ɑ���l�����A�����b��̖��A�e�q�Z��̊W�ɑ���ϗ��ςȂǂ́A���̒����ǂ��ς�낤�ƁA�˂ɑ���������ł��B��̍�i�̓O���[�o���ȁi���E�I�ȁj�ۑ�ɏ[���Ă���ƌ����܂��傤�B �T�R�搶�́u�v�́u�Ȃ��A���܁A�h�X�g�G�t�X�L�[���\�ÓT�̉\���P�v����n�܂��ĂX���ڂɋy�ԑ��l�ȓ��e�ł����B���ɂ͂��̂��ׂĂ𗝉�����L���p�V�e�������܂���ł����B�ł�����A���̊��z�͂��̂Ȃ��̈ꕔ�ɐG��邾���ł��B����͋��K�Ɛl�Ԃ̑��Ɋւ��邱�ƁA�����ăh�X�g�G�t�X�L�[�ɂ����鐶����͂ł��B �@���������ɐl�Ԃ����킹�邩�A���̖���͓��Ȃ�~�]�ɑ���l�Ԃ̎コ���Ӗ����邾���ł͂���܂���B���K�Ɋւ�鐧�x�Ɣƍ߂ɑ��鐢�Ԃ̒ʔO���W���Ă��܂��B���̑��ʂŁA�T�R�搶�́A�t�����X�̃��x�[���E�u���b�\����L'argent�i���K�j�Ƃ����f��������Ă��܂����B�Ⴂ�E�l���m�炸�Ɏ�ɂ����U�D�̂��߂ɍ߂𒅂����āA�]�����镨��ł��B�č��ɂ��邠�����q�ǂ����a�����A�Ȃ������Ă��܂��܂��B����̂͐�]���A���������A�l���E���Ƃ��������Ɏ���܂��B���͖�`�ł���Ɠ����ɁA�x�̑㉿�ł��B���ꂾ���̋�������A���ꂾ���̂��̂�������A�����������Ƃ��ł���B�z�������Ȃ�Ȃ�قǁA�~�]�������ł���\���͍L����܂��B�����āA�l�͑��z�̋����Z�����ɉ҂��邱�ƂɋC��������܂��B���̑�\�I�Ȏ�i�͓q���ł��B�q���ɂ����Ă͈ꝺ����̖��ɕ����オ��A�ǂ��ɓ������Ƃ�������܂��B�h�X�g�G�t�X�L�[�͂S�O��̂Ƃ��ɁA���[���b�g�ɂ͂܂��������ł��B�ڂ̑O�Ŏ����W�J���郋�[���b�g�ƕ���ŁA�傫�Ȏs��ʼn�]����}�l�[�Q�[��������܂��B���N���ɃA�����J�̋��Z�s��Ŏn�܂��������͋��Z�@�ւ̃Q�[���i���@�j�������炵�����ʂł��B��ʂ̐l�X�̂Ȃ��ɂ����K�𓊂��Ĉ��̗��v����ɁA�ꋓ�ɂP�疜�~�ȏ�̑������o�����l�����܂��B�O���ł͎��������@���������肪�Ȃ��̂ɋ�s���a���������^�p���āA���̌��ʁA���z�̑��Q�����l�����܂��B�w�J���}�[�]�t�c�x�ł́A�t���[�h���t�̈�Y�ƃh�~�[�g���ɂ܂��R�烋�[�u���Ƃ�����������̎�ȗv�f�ƂȂ��Ă��܂��B�������A���K�͂��Ƃ��z���͂��ł����Ă��A������肷���i�Ƃ��đ�Ȗ����������܂��B���S�~�̋��ł��H���邽�߂̋M�d�ȑ㉿�ƂȂ�܂��B�|�P�b�g�ɕS�~�ʂ��c���Ă���A���Ƃ��Q�������̂����Ƃ��ł��܂�����B �@�L���ł��邱�Ƃ͊y�ł����A���̂��Ƃ���̂̑��ɂȂ��邱�Ƃ���������܂��B�P�X���I���V�A�̓����K������l���Ƃ��Ă���w�J���}�[�]�t�c�x�́A���̎����@���Ɏ����Ă��܂��B�T�R�搶�ɂ��ƁA�����̃��V�A�ł͔_�z���̔p�~�ɂ���Ă̓ƍِ��̃^�K���ɂ݁A����ɔ����āu���R�Ƃ����t�̂��Ђ������炵�n�߂��v�ƌ����܂��B�A���R�[���A���t�i�{�\�̉���j�A�ƍ߂̑����ƁA���ׂ���Љ���o���܂��B����̓��V�A������s�����h�X�g�G�t�X�L�[�ɐ������݂܂����B�Ƃ��낪�A���܂̓��{�ŋN�����Ă��邱�Ƃ́A�唼���Â�������\����������̂ł��B���ɁA�ٗp�s���B����͎���̖̂���������܂��B�������ĉƒ��z���]�݂����ĂȂ��A���̓���炵�̐����B����ȏɂ������̂��ǂ�قǂ���ł��傤���B���ɎY�ƍ\���̕ω����ے�I�Ȍ��ʂ������炵�܂����B���N�|���Ă����Z�p���p��āA�����̐��Y�����ł������삪����܂��B�A�p�����Y�Ƃ����̈�ł��B���D�Z�p���ڂ݂��Ȃ��Ȃ�������ł��B�i���������i��D�悵�����ʂł��B�o�c�҂����łȂ��A����҂��ǂ����̂����������̂����߂��̂ł��B��O�ɕs���s�ׂƔƍ߂̑����ł��B�M�`���ڂ݂����Ȃ̗��v�ɑ��镗�������ĂȂ��L�����Ă��܂��B��l�̗������A���i�A�H�i�̋U���A���E�ɏA�����߂̏���A���ƊW�ł̘d�G�Ȃǂ��A�����Ă��܂��B �����D���́u�h�X�g�G�t�X�L�[�͐��E�卬����\�����鋭��ȃj�q���Y���̕��w�ł���A�i�c�j�����ɍm��I���l��t�^���Ă�����{�̓Ǐ��E�́A�~�ߕ����]�|���Ă���v�ƌ����Ă��܂��i�����V��2008.06.15�j�B���āA�ǂ��ł��傤���H �h�X�g�G�t�X�L�[�̐��U�́A���Y��Ƃꂽ��ɗ��Y�n�Ő������т�̌����o�Ă��܂��B�u�����I�ɐ����Ă��邱�Ƃł����Ă��A�����������Ȃ��v�A�T�R�搶�͂��̌��t��`���Ȃ���A�����̈���A�g���̈�t���M���B�N���P�Q�O���Ŗ����[���Ɨ[�̋������t�ŏ\�������Ă�����Ƃ����b��������܂����B���̐g�߂Ȑ����̎���͐^�ɔ��܂���̂�����܂��B���ہA�E�������ĖR�������������Ő����Ă������Ƃ�z�����܂��ƁA���̓��̌��Ɋ�т������邱�Ƃ͑��`�I�ɏd�v�ł��B��������ŁA�Â��C���ɒ���ł�����A�C�͂�ۂ��Ƃ��ł���ł��傤���B���̕s���Ɠ������Ƃ���Ȃ�A������͂����߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł��傤�B�w�J���}�[�]�t�̌Z��x�Ɓw�߂Ɣ��x�́A���ɂ́A�j�q���Y���Ƃ͂قlj����A�ނ���A���悢�������鐸�_�Ɋт���Ă���Ǝv���܂��B���d����Ώd���قǁA�����ς��E�ԋC�͂ƁA�[���ł̔ޕ��Ɍ���]�ވӎu���������܂��B�T�R�搶�̒́A���e�̉��߂�����i�̒����I�ȋ��������ɓ`���Ă���܂����B �Q�O�O�X�N�R���Q�S�� |

|

|

2008�N11��6���ؗj���A�t���s�T�n�����ۂ̓��c�a�j����������w��K�₳�ꂽ�B���V�A�ꉞ�p�Ȃǂ̊w���̂ق��A�}���ق̕Ĉ䂳��A���{�ƃ��V�A�̗F�D�Ɛe�P��i�߂鈤�m�̉���ǒ��̉��R��������Ȃ��ꂽ�B�t���s�ƃ��V�A�̊ւ�肾���ł͂Ȃ��A���c���ƃ��V�A�̊ւ��ɂ��Ă������[�����b�������Ƃ��o�����B����e�����肢�����Ƃ���A�����Z���ɂ�������炸�A�����A�ȉ��̌��e�������������B |

|

|

���ƃ��V�A�Ƃ̊ւ�� �t���s���ݎY�ƕ��T�n�����ہ@�厖�@���c�a�j |

|

|

�͂��߂� ���̓x�A���m������w��K�₵�A�����搶���A���V�A�W�̊F����A�w���̊F����ɂ���ł��āA��ς��ꂵ�������ł��B ���m�Ƃ����n�搫�̒��ɁA���V�A�ƊW�𑱂��Ă���������F����ɂ���ł����̂ŁA���C���Ă�������悤�Ȋ����ł����B �k�C���̓��V�A�ɋ߂��̂ł����u���V�A�Ƃ̌𗬂��������H�v�Ƃ����ƁA�K�����������ł͂���܂���B�k�C���͍L���̂ŁA���V�A�ƒn���I�ɊW�������Ƃ���́A�ǂ����Ă�����������Ă��܂��܂��B ���ƃ��V�A�Ƃ̏o� �������V�A�ɏo������̂́A���Z3�N���܂ők��܂��B���́A�k�C���t���s�ɏZ��ł��܂����A�o�g�͍L�������R�s�ł��B����Ȋ��̒��A���Z�Œn��������Ă��鎞�ɁA���V�A�������卑�ł���ɂ��ւ�炸�A���̎��������܂����p�ł��Ă��Ȃ����Ƃ�m�����̂ł����B�������L�x�ȍ��Ȃ̂ŁA�{���͕x�T�ȍ��ł���A�������T�����Ǝv���Ă����̂ł����A�����̃��f�B�A�ɂ́u�����̂����J�v�Ƃ����l����������ƕ���Ă��܂����B�V����j���[�X�Łu�q���̂��߂ɌC�����Ƃ��Ă��A�������������甃���Ȃ��E�E�E�v�Ƃ����p���݂āA�����Ɠ��Ɏc���Ă��܂����B �����̗T�����Ƃ����̂́A�����I�Ȏړx�����ł͕�����܂��A���̎p���u���킢�����v�ƒP���Ɏv�����̂ł��B�u���킢�����v�Ǝv�����ȂǁA���V�A�ȊO�ɂ�������ł�����Ǝv���܂��B���ꂪ���V�A�Ƃ������ɏo��������ƂŁA���̋C���������������悤�ł��B���̒P���ȋC�����̒�����A���{�̋Z�p�͂ƃ��V�A�̎��������т��邱�Ƃ��o����A�n�����l���������Ȃ��Ȃ�̂ł͂Ȃ����A�Ƃ���܂��P���Ɏv���܂����B�����Ȃlj��������A���������v���������ł����B�u���Ⴀ�A�ǂ�����Ηǂ��̂��낤���v�ƍl�����Ƃ��ɁA�܂��́u���t���b���Ȃ��Ƃ��߂���ȁv�Ƃ������ƂɂȂ����̂ł��B����łǂ��̑�w�ɍs���̂��A�Ƃ������������o�Ă��܂����B ���V�A����������w �C�����ƁA�k�C���̑�w�ɗ��Ă��܂������A�k�C����I�̂́u���V�A�ɋ߂�����v�ł����B�L���ɂ���Ɩk�C���̑�w�̂��Ƃ͕�����܂���ł������A�u�ړI�n�ɋ߂��Ƃ���ɍs���������ǂ���v�Ə�������������̂ŁA���V�A����w�Ԃ��Ƃ̂ł���k�C���̑�w��I�т܂����B���C�������đ�w�ɓ����Ă���̂ŁA�ŏ��̂����̓��V�A��̕�������Ȃ�ɐg�ɂ��Ă��܂������A�����̗��R�łP����Ƃɏo�Ȃ����������ŁA�������ƃ��V�A�ꂪ������Ȃ��Ȃ�܂����B���O����Ƃ��Ẵ��V�A��ł����̂Ŏ��Ɛ������Ȃ��A������Ȃ��Ȃ�Ƃ��C���ꏏ�ɖ����Ȃ��Ă����܂����B �܂��A�����w�����w�͖k�C���̐^������ɂ��邽�߁A���V�A�Ƃ̌q���������قǖ����A���V�A�l���T���Ă��Ȃ��Ȃ�������Ȃ����ł����B����ȑ�w1�N���̉ĂɁu�T�n�����Ɍ�w���C�ɍs���v�Ƃ����b������܂����B�h���Ώۂ͂Q�N���ł������A�P�N���̎������Ƃ��Q�������Ăق����Ƃ��肢���܂����B���ʂƂ��āA���ꂪ���̎����`��錴�_�ɂȂ��Ă��܂��B �������Łu�T�n�����v�Ƃ������t���o�܂������A�����͑S�R�m��܂���ł����B�ǂ��ɂ���̂����債�ċC�ɂ��Ă��܂���ł����B�T�n�����͖k�C���t���s�̍X�ɖk�Ɉʒu���܂��B

���W�m�T�n�����X�N�s ���߂Ẵ��V�A �@�ǂ��̍��ɍs���Ă������l�Ɋ�����Ǝv���܂����A��w�������l�Ԃ��������邱�Ƃ́A�����̌�w�͂̒Ⴓ���Ǝv���܂��B �T�n�����ɍs�������A�ŁA�����̃��V�A��̗͕s����Ɋ����i������O�ł����j�A�u�����ƕ������Ȃ���v�Ɗ����Ă��܂����B�i����Ȃɒ������͂��܂���ł������j�@����Ȍ�A�l�I�ɃT�n������X�N���Ȃǂɂ��s���悤�ɂȂ�A���V�A����p�����ĕ����Ă����u�z���v���ێ����Ă��܂����B �@���O����ŕ����Ă��邾���ł��̂ŁA���ƈȊO�͎����ŕ��ꏊ��T���K�v������܂��B�����炱�����V�A�ɉ��x���s���Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂����B�@���V�A�ɍs�����@�Ƃ��ẮA��w�̐搶�̒m���Ă�������Љ�Ă��炤�悤�ɂ��Ă��܂����B�����Ȑl�ɗ��������ƂŁA���x���s�����Ƃ��o�����̂��Ǝv���܂��B �@��w�𑲋Ƃ��邱��ɂ́A�������V�A��͂��������Ă��Ă�������������܂��u�����I�Ɏg���郍�V�A��́v��������Ƃ������Ƃ́A������Ƃł����B�@���V�A��ʼn�b�����Ă���Ƃ��ɁA������ƍׂ����b�ɂȂ�ƁA���t�������Ȃ��̂ł��B�@�����Łu�����́v�������邽�߂ɁA���V�A�֗��w�����߂܂����B �@ ���V�A�̑�w �@��������V�A�ɏZ��ł�����{�l�̒m�荇����T���āA���w����ꏊ�����߂܂����B�@���V�A�W������Ă���l�͋������E�Ȃ̂ŁA�Ȃ����T���ƌ��\������܂��B�����āA�m�荇�����Z��ł������V�A�A�M�`�^�B�`�^�s�̃U�o�C�J���t�X�N����������w�Ƃ����Ƃ����m��A�����Ɍ�w���w������ƂƂ��ɁA�H�Ƒ�w�œ��{��u�t�����邱�ƂɂȂ�܂����B���{��u�t�͈˗�����āA���d�ɗ��悤�ɂȂ�܂����B �`�^�ɓ��{�l�͂��Ȃ����A���{�ւ̃A�N�Z�X���s�ւȂƂ���ł��B���{���i������قǂȂ��A�������߂����ߒ������i����ł��B����ł��A���{��̎��v������悤�ł��B�Ȃ��Ȃ�A������x�̋��^�Ă���l�Ԃ́A���{���i�������Ă���̂ł����A���̎g���������܂����悭������Ȃ��B�������͎����Ă���̂ł����ǂ߂Ȃ��A����ɒm���Ă���l�����Ȃ��A�Ȃ��Ȃ��Â����ł��B�@�����ɓ��{�l���������̂ł�����A�������ꉞ��w�𑲋Ƃ��Ă�����x�̊w�́i���V�A��͂ł͂���܂���j�͂���Ƃ������ƂŁA�u�t�̈˗��ƂȂ����̂ł����B���{���������Z�p��g�ɂ������̂ł���A�������������{�l�̋��Ȃ��悤�ȂƂ���ɍs�����ƂŃ`�����X�邱�Ƃ��ł���Ǝv���܂��B �C�O�ɒ����ԏZ�ނƂ������Ƃ́E�E�E �@�P�N���قǃ`�^�ɏZ��ł��܂������A�����g�̓��V�A�Ő����Ă������Ǝv�������ƂȂ��A���{�Љ�̒��Ő����Ă������Ƃ��l���Ă��܂����B�`�^�ɑ؍ݒ��A���V�A�ɏZ�މ��l���̓��{�l�ɂ���������Ƃ�����܂����B���̂Ƃ��������̂́u�����ԃ��V�A�Ő������Ă���ƁA���{�Љ�ɂƂ����ނ��Ƃ���ς�������Ȃ��v�Ǝv�����̂ł��B��̓I�ɐ������邱�Ƃ�����̂ł����A���{�ł́u�Öق̗����v��u���E����̌ċz�v�Ƃ������t������悤�ɁA�����Ȃ����܂莖�Ƃ����̂�����Ǝv���܂��B �@���V�A�Œ����ԏZ��ł��Đg�ɂ����i���u�}�����āA�������������v�����ł��B����͂ǂ��ɋ��Ă��������ƂȂ̂�������܂��A���V�A�Ő������Ă��钆�ł͓��ɕK�v�Ȑ��i�̂悤�ȋC�����܂��B���̂悤�Ȋ��o���g�ɂ��Ă��܂��O�ɁA���{�ɋA�邱�Ƃ����f���܂����B ���V�A��̕� �@���́A�l�Ƃ̕t�����������ŁA���V�A�Ŋw�������Ă����Ƃ����A�T�n�����ŎЉ�l�����Ă����Ƃ����A���܂�l�̗ւ͍L����܂���ł����B�{���́A�l�̒��ɂǂ�ǂ�����čs���l�̕����A�����Ȗʂŗǂ��̂ł����A���͍��ł����ł��B �@�`�^�s�Ƃ����̂̓g�����[�o�X�i�����j�������Ă��邭�炢�̊X�ŁA�Ȃ��Ȃ��̋K�͂ł����B���̕��͂���������Δ����܂������A�����L�x�ɂ������Ǝv���܂��B�i�P�X�X�X�N�O��j �@�C�O�̑�w�Ō�w���w������ꍇ�́A�\���Ȃ̂悤�ȂƂ���Ń��V�A����w�Ԃ̂ł��傤���A�O���l�����Ȃ��n��ł��̂ł����������Ȃ������A����w�̐搶�ɒ��ڃ��V�A��������Ă��炢�܂����B�ŏ��̂����́A�O���l�p�̃��V�A�ꋳ�ȏ����g���Ă��܂����B �������A���V�A�̌��t���w�Ԃɂ́A���V�A�l���w�Z�ŕ����Ă������Ƃ��w�Ԃ̂������葁�����낤�Ǝv���A���V�A�l�̍���̋��ȏ��ɕύX���܂����B�P���ɏ��w�P�N�����珇�ԂɎn�߂��̂ł����A��������Ă�����P�O�N���P�P�N��������܂��̂ŁA�P�����ɂP�w�N��������邱�Ƃɂ��܂����B �@���Ƃ̕��@�͂������ăV���v���ŁA���ȏ��ɏ����Ă�����e��������������A�Ƃ��������ł��B�S�C�T�N�����炢�܂ł͂�����Ǝv���̂ł����A��������Ƃƌ����Ƃɂ����P����o���Ă������Ƃ����S�ł����B �@�搶�͓��{�ꂪ�����ς�킩��܂����ȏ��̓��V�A��Ȃ̂ŁA���Ƃ̕��@�͎������ȏ��̓��e��������A���e���Ԉ���Ă���ΐ搶���w�E����Ƃ����悤�Ȋ����ł����B�������P���Ȃ����Ȃ̂ɁA�Q�鎞�Ԃ����Ȃ���ΊԂɍ��킸�A�搶�ƃ}���c�[�}���ł���ɂ��ւ�炸�A�悭����������Ă��܂����B ���w�� �@�P�N���̑؍݂̌�A�`�^������{�ɋA���Ă��܂������A��w�Ƃ͊��ɉ�����Ă���A�L���ɋA�邵���Ȃ����ȁA�ƍl���Ă��܂����B �@���i�ŏ��̍��Ɏv�����u�z���v�Ȃǂ͂��̎����ɂ͂�������Y��Ă��܂��B�j �@�������̑O�ɁA��w�̐搶�ɑ��k�����āA���ꂩ��i�H�����߂悤�Ǝv���Ă��܂����B��w�̐搶�Ƒ��k�������Ƃ��Ɍ���ꂽ�̂́u���V�A������ꂩ��̎d���ɂ��邩�ǂ����͕ʂɂ��āA�܂��͊֘A�����d���ɏA���������ǂ��v�Ƃ̂��Ƃł����B��x�A������������̉�����Ă��܂��ƁA�Ȃ��Ȃ����A����͓̂�������ł��B���k�������ʁA��w�̐搶����Љ���āA�t���ɍs�����ƂɂȂ�܂����B���̎��͎s�����ɋ߂�Ǝv���Ă��܂���ł������A�l�̉��ɏ�����ꍡ�̎d���ɏo��܂����B�Ƃ�Ƃq�ɘb���q�����Ă��܂������A�����N�ɂ����炸�t���ɍs�����Ƃ��Ă��A�r���ɕ�ꂽ�������Ǝv���܂��B�ǂ�Ȍ`�ł��ǂ��̂Ől�̌q����̒��Ői��ł������ƂŁA�o����̂��Ǝv���܂��B �Љ�l�ɂȂ��ă��V�A�� �@�t���Ɉڂ�Z��ŁA�����A���V�A����g���d��������悤�ɂȂ�܂����B���V�A��Ɋւ��Ă��A�`�^����߂��Ă�������ł��̂Ŏ��M������܂����B�������Ȃ���A���ۂɎd���Ń��V�A����g���Ă݂ĕ����������Ƃ́A�u�d���Ŏg���P��ƕ��i�̒P��͌���I�ɈႤ�ȁv�Ƃ������Ƃł����B�i���ł͌��Ǔ������ȂƎv���Ă��܂��j�d���Ŏg���P��Ƃ́A���Ƃ��u�N��c���v�u���H��c���v�u�s���v�u�ے��v���X�B�g�D�����E�������܂������A���������P����g�������Ƃ͂���܂���ł������A���ׂ����Ƃ�����܂���ł����B��́A��w����ɂ������Ȃ����t�ł����B�w������̕��͂ƂĂ���ł����A�d���Ŏg���悤�ɂȂ�ƁA�܂��ꂩ��n�߂邱�ƂɂȂ�ȁA�ƕ��������ł����B �]�k �@���̐E��͎s�����ł����A�����œ����Ă��ċC���������Ƃ�����܂��B�s�����ł̓��V�A����g���Ƃ������Ƃ��܂߂Ďd�������Ă��܂����A�s�����œ��������̎d�������Ă����Ƃ��Ă��u�t���Ő������Ă�����V�A����g���@��Ɍb�܂��v�Ƃ������Ƃł��B �@�t���ɂ́A���V�A����̉ݕ��D���������`���A�t���ƃT�n���������Ԓ���t�F���[���^�q���Ă���̂ŁA���V�A�l���X���Ō������邱�Ƃ������ł��B���V�A�l���X���Ō�������Ƃ������Ƃ́A���V�A�l���l�X�ȃT�[�r�X�i�̔��X��^�N�V�[���j���g���Ƃ������ƂɂȂ�A���V�A�ꂪ�o����Ƃ������Ƃ́A�����������d���ɊW����`�����X�Ɍb�܂�邱�Ƃ��Ӗ����Ă��܂��B �@���V�A��Ƃ������Ƃ��������A���V�A�l����������Ƃ���Ő������邱�ƂŁA�d���̃`�����X�𑝂₷���ƂɂȂ�܂��B �C�O�Ζ� �t���s�����̓T�n�����B���W�m�T�n�����X�N�s�i���{���@�L���j�Ɏ�������ݒu���Ă��܂��B�܂��A���V�A�A�M�Ɏ�������ݒu���Ă���s�����́A�t���s�����ł��B�����ɂ͎s�̐E�����z�u����Ă��܂����A�������̋@��Ɍb�܂�Q�N�Ԓ��݂��܂����B �@���V�A�������Ă���ƁA�u�ʖ�v�Ƃ����E�Ƃ��ŏ��ɏo�Ă���Ǝv���܂��B�����s�����œ������ł��A�m���Ɂu�ʖ�v�Ƃ�������Ŏd�������邱�Ƃ������ł��B���ꂪ�T�n�����������œ����悤�ɂȂ��āA�����ς���Ă��܂����B���n�ŋΖ�������Ƃ������Ƃ́u���V�A�ꂪ�o����o���Ȃ��v�����u�d�������邩���Ȃ��v�����d�v�ɂȂ�悤�ł��B�ł�����A���t���o����l�����V�A�Ɋւ���d�����d��悤�ɂȂ��Ă��܂��B���̂悤�ɂ��邱�ƂŁA�ʖ�̎d����������������ōl��������b������A���肩��֘A�̓��e�ɂ��Ęb�����Ă��炤���������������~�X�����Ȃ��Ȃ�܂��B �ʖ����Ďd��������Ƃ����̂́A��Ԃ��������ɁA�ǂ����Ă���̌�������A����������₷���Ȃ�܂����A�����҂łȂ����߂ɁA�������i�݂ɂ������炢�炷���ʂ��o�Ă��܂��B�i����͎��̐��i��������܂���j�����炱�����t���킩��l�Ԃ���������Ďd��������悤�ɂȂ�܂��B ���n�ł̎d�� �@���V�A�Ŏd�������邱�Ƃ͖ʔ����ł��B�Ƃ����̂��A�O���l�Ƃ����u����v������A�܂����{�l�Ƃ����u�u�����h�i�M���x�j�v�����邽�߂ɁA���葤�i�����Ɓj�̏d�v�l���i�В����j�ɉ���Ƃ��e�Ղł��B �@���V�A�Ɍ���܂��A�����������Ă���l�Ƙb�����邱�ƂŎd����i�߂₷������Ƃ����͓̂�����O�̘b�ł���A�������������l�ɉ���Ă��炤���Ƃ��ŏ��̎d���ɂȂ�܂��B���̏ꍇ�A���̓_�����łɃN���A���Ă���̂ł�����A�d�����������낭�Ȃ�͓̂�����O�ł��B �@�d���Ƃ������ƂŌ����܂��ƁA���̃T�n�����ŐϋɓI�Ɋ���������ƁA�l�X�Ȏd���������邱�Ƃ��o���܂��B�T�n�����v���W�F�N�g�i�Ζ��E�K�X�j�Ɋ֘A���ăT�n�������D�i�C���}���Ă��邱�Ƃ́A�C�O�Ǝ�����s���Ă����Ɓi���{���܂ߑS���E�I�j�͕q���Ɏ@�m���Ă��܂��B �@�T�n�����B�̐l���K�͂�50���l���x�ł��̂ŁA���Ƃ��Q������̂͂Ȃ��Ȃ�������߁A������Ƃ��r�W�l�X�ɎQ������`�����X������A���ۂɂ�����������Ƃ��T�n�����Ől������낤�Ƃ�����ɂȂ��Ă��܂��B�������A���̐l�������Ƃ�����Ƃ�������߁A�ڂɌ��������ʂɌq�����Ă����܂���B���̂悤�ȏ����̒��A���n�Ő������Ă��܂��ƁA�������m�荇���������A�l�X�ȏ����̃`�����X�������Ă��܂��B�T�n�����ɏZ�ރ��V�A�l�̚n�D����{���i�Ŕ��������Ǝv���Ă�����́A�����͂ǂ��������T�[�r�X��]��ł���̂��A�Ƃ������Ƃ��킩���Ă���Ɠ��{�̊�ƂƂ̋��n�����ł���悤�ɂȂ�܂��B�l�I�ɂ����������Ƃ𑱂��Ă���ƁA�f�Չ�Ђ𗧂��グ��ȂǂƂ��������ƂɌq�����Ă����̂ł��傤�B���A���{�����Ŋ��������Ă�����V�A�f�Ղ̊�Ƃ͑����ꏭ�Ȃ���A�n���Ȋ����̏�ŏ������p�����Ă��܂��B �T�n�����̎p �@�T�n�����́A�w�����ォ������x���K�₵�Ă��܂����A�����̈�ۂ͓��{�̂Q�O�N�ȏ�O�̎p�A�Ƃ������̂ł����B�������Â��A�C��������Ă��炸�A���H�������A�����������Ƃ��炱��ȃC���[�W���������̂�������܂���B�T�n�����͊����i����ӂƁF���{�̎���j�ƌĂꂽ���オ����A���{�l�������Z�݁A��̐V���n�̂悤�Ȏ���������܂����B�t���̓T�n��������������قǂ̋߂��i�ŒZ�����S�R�����j�ɂ���A�����Ɩk�C���̌�ʂ̗v���Ƃ��ċ@�\���Ă��܂����B���݂ł́A�t���ƃT�n�����ɒ���t�F���[���^�q���Ă��܂����A�������t���������D���������A�l�╨���s�������h�����ꏊ�ł��B �@�ŋ߁A�e���r�ŕ��f���ꂽ�u���̉v�ɂ�����܂����A�푈�Ń\�A�R���N�U���Ă������߁A�����̕��X���]���ɂȂ����ꏊ�i�����j�ł�����܂��B���̂悤�ɗ��j�I�ɓ��{�ƊW���Z���ꏊ�ł����A���̓T�n�����v���W�F�N�g�Ƃ������̂ŐΖ��E�K�X�̊J�����ǂ�ǂ�i�߂��Ă��܂��B����ɕt������悤�Ȍ`�ŁA�e������J���҂��W�܂�A�l�����ꎞ�I�ɑ����Ȃ��Ă��܂��B�T�n�����B�̐l����50���l������x�ł����A���̂ق��ɊO���l�J���҂�n������̘J���҂��T�n�����v���W�F�N�g�̊W�ŗ������Ă��܂��B�l�������Ȃ�A�o�ϊ����������ɂȂ�A�v���W�F�N�g���i�߂��邱�ƂŁA���̓y�n�ɂ����������邽�߁A�o�ϊ����������ɂȂ��Ă��܂��B�O�q���Ă��܂����A�������Â����߂ɃT�n�����̈�ۂ��Â������̂ł����A�����̉��C���i�߂��X�S�̂���������Ă��܂��̂ŁA��ۂ������ƕς���Ă��܂����B

����B��s �Ō�� �@�u���Z����ɑz�������Ƃ��o���Ă���̂��ȁH�v�Ǝv���A�Ȃ�ƂȂ�����Ă���悤�ł��B���̓��V�A��̕����n�߂č��N��14�N�ڂɂȂ�܂����A�����u���V�A�������Ȃ��Ɛ������Ȃ��ȁ`�v�Ǝv���Ă��܂��B�Ƃ��낪�A����܂�������Ă��܂���B�����A�~�߂Ȃ��łƂ肠���������Ă���̂ŁA���V�A�Ƃ̉�����邱�Ɩ����A���������Ă��܂��B��������āu�z�������Ȃ��āv����̂�������܂���B �@����A�F����ɂ���ł������Ƃ���̌䉏�ł����B������@�ɒt���̂��ƁA�T�n�����̂��Ƃ����b�����Ă����������Ƃ����゠�낤���Ǝv���܂��B���̂Ƃ��͂ǂ�����낵�����肢�v���܂��B �@���̓x�͂��肪�Ƃ��������܂����B |

|

|

�t���ƃT�n�����i�����j �R�{���c�i���m������w��w�@�j |

|

|

�Q�O�O�W�N�P�P���U���A�����j�N�����̃��V�A��̎��ƌ�A�����̌������ɂĖk�C���t���s�����̃T�n�����ۂ̓��c���ɒt���̌���������������D�@���B �t���Ƃ����n���̓A�C�k��́u�������b�J�i�C�v�\�₽�����̂����\����]�������Ƃ����B���w���̍��A�n�}���݂Ă͒t���Ƃ����G�Ƃ�����ǂ݂̒n�����o�����ӂɂȂ��Ă������A���̌�̔F���́A�@�J�C��������ŃT�n�����i�������j�ɑΛ�����k�C���Ŗk�̍`�Ƃ��A���K�E�當���֊ό����_�A���X�ɑ��郍�}���A��Ɋϑ��ŋ]���ƂȂ����������̂ӂ邳�ƂƂ������x�̈���o�Ȃ������B ���������c���̒k�b�Ŏ��̓�_�ɋ������������B���͌��݂̒t���͑T�n�����f�Ղ̑O����n�ł���Ƃ����_�ł���B���̗A�o�i�ڂ͎����ԁi���ÎԂ���ѐV���Îԁj�A���ݎ��ށA�H���i�ȂǁA�A���i�ڂ͂�͂�J�j�𒆐S�Ƃ��鐅�Y���ł���B���̕i�ڂ��ƒt���͏o���ł���Ɛ��肳���B �C���^�[�l�b�g�Ŕ��\����Ă��镽���P�X�N�k�C���̑��V�A�f�Ղ̊T���i�����Ȗf�Փ��v����ɂ����k�C���o�ϕ����H�Ǐ��ƌo�ό𗬉ۏW�v�j�̓����Ŋ֎x���ʂ̖f�Պz���݂�ƁA�t���̗A�o�͏��M�ɑ����ĂQ�ʂ̂R�S���T�W�V�V���~�A�A���͂V�P���W�V�Q�X���~�łV�ʂł���B���Ȃ݂ɂP�ʂ͓Ϗ��q�ŁA���̕i�ڂ͍z�����R���ƂȂ��Ă���B ���̂悤�ɒt���̗A���z�͗A�o�z�̂Q�{�قǂł���A�����̐���Ƃ͋t�]���Ď��ۂ͓����ł���B����������͖k�C�����É�����������ђt���`�p�������̎������ɂ��A���݂͂܂��ԁA���ݎ��ނ̓T�n�����v���W�F�N�g���Ώۂł���A����Ƀ��[�X�ł��邽�߁A�A�o�ʂ��_��N���Ƃɕω����Ă��邱�Ƃɂ����̂Ƃ킩�����B ���́u�T�n�����v���W�F�N�g�v�Ƃ́A�P�X�X�O�N��ɗ����オ�����T�n�������������̐Ζ���V�R�K�X�̓V�R�������̌@�J������v���W�F�N�g�̂��Ƃł���A�I�����_�̃��C�����_�b�`�V�F���Ȃǐ��E�̐Ζ����W���[���͂��߁A���{������ɓ����A�O�䕨�Y�A�O�H�����A���ʂƂ�������Ƃ��Q�����Ă���B�z��͂X�ȏ�̋��ɕ������Ă���B�V�R�K�X�̉t���H���n���T�n�����ɑ������A���ڊ֓����ɑD���A�����A��������ڏo�����Ă���B�L�x�ȓV�R�����Ƃ��̊J���ɑ�����{���͂��ߊO�����{�̓����́A����܂��܂����傷�邱�Ƃ͕K���ŁA�t������蔭�W����v���ƂȂ낤�B ���̓T�n�����̒��N�n���V�A�l�̑��݂ł���B���N�����̋Q�[�ɂ��H�ƕs�����瓦�ꂽ�l�X�A���邢�͓��{�A���n����̈ڏZ�҂�A���V�A�ɂ���ĒY�z�J���҂Ƃ��ăT�n�����ɑ��荞�܂ꂽ�l�X�̎q���ł���B�ꕔ�ɂ̓��V�A�l�Ƃ̌����ō������i�ł��낤���A���݂̓`���C�i�^�E���Ȃ�ʃR���A���^�E�����`�����Ă���B ���������T�n�����Ƃ����n���͖��B��́u������̓�����̕�v����R�����A���l���ł������B�X�т������ΒY�̖����ʂ������ȂǖL�x�Ȏ����̂��߁A���{�ƃ��V�A�Ԃɂ͗̓y��肪�������B���{�̓A�C�k�ڏZ�������ɗ̓y���咣���A���V�A�͂���ɑR���ĂP�W�U�X�N�T�n�������𗬌Y�n�Ɛ錾�����l���J��ږ��Ƃ��đ��荞�B�i���g��@���u�������N�l�̔ߌ��v�\2007�N��ꏑ�[���s���j �@����ɃT�n�����i�����j�Ƃ����Ɖ�X���A�z����̂́A�T�n���������ł��邱�Ƃ�ԋ{�C���������ԋ{�ё��ł���B���̊ԋ{�ё��̒T�����[�g��ǐՂ����̂��A�������́u�ԋ{�ё��E�T���ƈ��v�i2008�N11���A�����V�����N���j�ł���B�T�n�����A�C�k��ԋ{�ё��ɃA�C�k�̍Ȏq���������Ƃ𖾂炩�ɂ��A�嗤�ɓn���ăA���[���쒆���̃f������T���Ă���B�f�����͖��B���{�Ƃ����āA�����̒����l�����Ӗ������獕�e���Ȃǂ̖є�v�Ƃ��Ď�����ɔ��������������_�Ō��Տ�ł��������n�ł���B �@�t���͌��݂��̒n�̗������ăT�n�����i�����j�ւ̊ό��q�U�v�^����W�J���Ă���B���K���A�當��������B�T�n�����f�Ղ��烍�V�A�l�Ƃ̌𗬂�����ł���̂ŁA�X�łٍ͈���𖡂킦��ɈႢ�Ȃ��B��x�̓T�n�����̒n�݁A���V�A���b�̊̎����i�I�j�ɒ��킵�Ă݂������̂ł���B �@�Ō�ɓ��c�����͂��߁A�����������o���Ă����������k�C�����É�����������ђt���`�p�������̕��X�Ɍ������\���グ�܂��B |

|

|

11��29���ɑ���c��w�ōs��ꂽ���V�A�v�z�j������ɋv���Ԃ�ŏo�Ȃ��A�ؗF�̍�{�@������ɉ�����B���e��̐܂�ɁA������e���Ă��������Ƃ��肢�����Ƃ���A�N���X�}�X�E�C���Ɏ��̂悤�ȋ����[�����e�𑗂��ĉ��������B�܂��ɃN���X�}�X�E�v���[���g�ł���B��{����́A���V�A�E�}���N�X��`�̕��F�v���n�[�m�t�̐��Ƃł��邪�A�R�j�ł����������Ƃ��v���o�����B�h���I�ȁu�����L�v�ł���B�i�����j�N�j |

|

|

�u�R�̃��U���A�v���V�A����L ��{�@�� |

|

|

�@5�N�O���瓌������Łu���V�A���w�Ŋw�ԃ��V�A��v�u�����J�݂��Ă���B1���1�Ȃ����グ�A����100�ȋ߂��̃��V�A���w����у��V�A�̉̂��̂����B�����ł͎�u���ɉ̂������Ȃ̃��N�G�X�g������ΕK�����グ�Ă���̂����A�u�R�̃��U���A�v�����͕ʂł������B���́A�̂����ɂ��u�R�̃��U���A�v�ɂ̓��V�A��̉̎����Ȃ��̂ł���B�u�R�̃��U���A�v�̓��V�A�̌Â����x�ȁi�����c�j�ŁA���{��̉̎��͍쎌�Ƃ̋u�����v�����̃����f�B�[�ɍ��킹�ď��������̂ł���B�u�쎌�͍̉̂ŏ��A1956�N�Ɂu�q��̃��U���A�v�Ƃ����薼�ŃR�����r�A���R�[�h����o���ꂽ�B�̂����̂͐D��Ύq�ł���B�������A���̎��ɂ͂����ς蔄��Ȃ������悤���B5�N��A1961�N�Ɂu�R�̃��U���A�v�Ɖ��̂��A�X���[�E�O���C�Z�X�����̉̂��o���ƁA���~���I���Z���[�ƂȂ����B�̐��^�������̔����I���s���x���Ă����Ƃ���Ă���B�������āA�u�R�̃��U���A�v�Ƃ����A���V�A���w�Ƃ��Ă悭�m���Ă���ɂ�������炸�A���V�A��ł͉̂��Ȃ��̂��a�������̂ł���B �@�����ł��́u�R�̃��U���A�v�����V�A��ʼn̂���悤�ɂ��悤�ƁA�̎��̃��V�A�����v���������B�����̎��̃��V�A���ɂ́A���ʂ̕��͂̏ꍇ�Ƃ͈���āA�������̐�����B��̓��V�A��ɓ��L�ȃ��Y���������f�B�[�ɏ悹�邱�ƁA������͉C�ނ��Ƃł���B�����̐���ɂ���Č����̓��e�������قȂ���̂ɂȂ邱�Ƃ����邪�A����͔����������B�����A���̑���͏o���邾�����Ȃ����邱�Ƃ���҂ɋ��߂���B�ȉ��͂����̐���Ƃ̕����L�ł���B �@�܂��A�u�쎌�̉̎����f���Ă������B �@�@�@�@�@�R�̃��U���A�@�@�@�쎌�@�u�����v �P�D�R�̖����U���A�@������l�̂��� �@�@���q������ā@���̏o�邱�� �@�@�A��A�������x�@�Y����ʂ��̓��� �@�@�ܗ����ʂꂽ�@�N�̎p�� �Q�D���������U���A�@��������l�̂��� �@�@���ɗh���Ԃ̂悤�@�J��炵�� �@�@�A��A�������x�@�₳�����������̐l �@�@���ɕ����͈�g�́@��̃��P�b�g �R�D��l�����U���A�@�R�̉̂��̂��� �@�@�̂͊Â��������@�����܂����� �@�@�A��A�������x�@�����������̖� �@�@�ڂ�ς鐢�̒��@�Ԃ��U��䂭 �S�D�R�̖����U���A�@������l�̂��� �@�@���q��q�R�r���@�������邱�� �@�@�A��A�������x�@�Y����ʂ��̓��� �@�@�ܗ����ʂꂽ�@�N�̎p�� �@��ǂ��ĕ�����̂́A�̂̎�l�����U���A�̓��}���`�b�N�ȐF�ʂŕ`����Ă��āA��̓I�ȃC���[�W�͂قƂ�ǂȂ��A�B�ꍕ�����ł��邱�Ƃ��炢�ł���B�����쎌�҂̃q�b�g�ȁu������Ԃ͍s���v�̒��ʼnԑ��𓊂���u�q��̉����v�̃C���[�W�Ƃ̗ގ������邩������Ȃ��B���ꂩ�烍�U���A�Ɣޏ��̗��l�Ƃ̃h���}����̓I�ɂ͉���������Ȃ��B�m���Ȃ̂́A�߂����ʂꂪ���������ƂƗ��l�������Ɓi��g�̃��P�b�g�j�ł���B�����A�Ȃ���l���ʂꂽ�̂��A�ǂ����ė��l�����̂��ɂ��Ă͏�����Ă��Ȃ��B��l�����L�����Ǝv����u�����������̖��v�����������Ƃ͈Î�����Ă��邪�A���ꂪ�ǂ̂悤�Ȗ��ł��������͕�����Ȃ��B���̂悤�Ȏ�����l�̃h���}���Č����ĕ���邱�Ƃ͒��߂�������Ȃ������B���ꂩ��1�Ԃ̌㔼��4�Ԃ̌㔼������ɂȂ��Ă���悤�ɁA���e�I�ɌJ��Ԃ��������B���̂悤�Ȃ��Ƃ��l�����āA���V�A��̖�1�Ԃ�2�ԂɌ��邱�Ƃɂ����B �@�u�R�̃��U���A�v�̃����f�B�[��3���q�̃����c�����A�̂��o���͎�N�ɂȂ��Ă���B�]���āu�R�̖��v�� «�D�u�r�y���p �s�����~�p��» �̂悤�ɓ|�u�����B�{���Ȃ�u�R�̖q��̖��v�Ƃł����Ȃ���Ε�����ɂ����Ƃ���ł��낤���A���t������Ȃ����A�����ł��u�R�̖��v�Ȃ̂ŁA����̂܂܂ɂ����B�u���U���A�v�́u���U�[�����v�̂悤��2�Ԗڂ̕ꉹ�ɃA�N�Z���g������̂ŁA�u�U�[�v��1���ڂłȂ�������Ȃ��̂����A���{��ł��u���U�[���A�v�̂悤��2���ڂ�t�_4�������ɂ��ď��������Ă���̂ŁA���̂܂܂ɂ����B �@�u������l�̂���v�̂����u��l�v�܂� «���t�y�~���{��» �� «���t�~���z» �̓��Y���̊W�œ���邱�Ƃ��ł����A�u�����߂����̂��̂���v�܂� «�B���u �r���u�}�� �s���������~���� ���u���~�� �����u��» �Ƃ����B �@�u���q������āv�� «�Q���x�p�|�y��» �ƉC�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA���̂܂ܖ��Ƃ͂ł��Ȃ��B�Ō�� «�{���p��» �������Ă��āA «�B�u���u�� �����y�����t�y�� �r �s�|�����y�u �{���p��» �܂�u�[�ׂ��l�����ꂽ�n���ɂ���ė���v�Ƃ����B�u���q��v�͓���邱�Ƃ��ł��Ȃ������B �@�u���̏o�邱��v�� «�����v��» �ƉC���ӂ܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B «�B �~�u�q�u ���w �x�r�u�x�t�~���z

�����|�v��» �܂�u��ɂ͂���������ԁv�Ə����ς���������Ȃ������B �@�u�A��A�������x�@�Y����ʂ��̓���v�͉��߂�����ӏ��ł���B���̍s�́u�ܗ����ʂꂽ�@�N�̎p��v�ƂȂ��Ă���̂ŁA�u���̓��v�͕ʂꂽ���Ƃ������ƂɂȂ�B�S���I�ɁA�ʂꂽ�߂������ɋA���ė��Ăق����Ƃ����̂͏����s���R�ł���B�܂��A�u�A��A�������x�v��2�Ԃ̌㔼�ł��J��Ԃ����̂ŁA����͒f�O���A���l�ɉ�������U���A�̋C������\���Ă���Ɖ��߂��Ď��̂悤�ɖ��B «�M���s�|�p �q�� �r�������u���y����, �}���z �}�y�|���z, ���u�q��» �܂�u�������l�A���ɉ���Ƃ��ł�����v�B�u�Y����ʂ��̓���v������ł͂Ȃ��A «�B���u�x�p�|���� �r ���p�}������ ������ �t�u�~�� �����{���r���z» �܂�u���̉^���̓����L���ɍ��܂ꂽ�v�Ƃ����B �@�u�ܗ����ʂꂽ�@�N�̎p��v������͂ł��Ȃ������B�ő�̗��R�͉C�ł���B�܂� «���u�q��» �ƉC�܂Ȃ��Ȃ�Ȃ��B������ «�K�p�{ �}�� ���������p�|�y����, �t�����s

�t�����s�p �|���q��!» �܂�u���������Ȃ���A�ǂ�ȕ��Ɏ������͕ʂ�����������Ƃ��v�Ƃ����B����

«�����{���r���z» �ƉC�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�u�ܗ����v�Ƃ����Ƃ���������g�債�āA «�P���}�~�� �y �s�������{�y�z ���|�p��

���r���z» �܂�u���̜ԚL���o���Ă����v�Ƃ��Ē�����������B�����́u�N�̎p�v�͓���邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�Ƃ���ŁA���̂悤�ɖĂ݂�ƁA���V�A���ł͕ʂ�̗l�q���������X���������Ă���B����̓��V�A�ꂻ�̂��̂�����������̂��낤���B �@2�Ԃ̉̂��o������N�ɂȂ��Ă��邪�A�u�������v�܂� «���u���~�����{�p��» �Ƃ������t�͎|������Ȃ��B������ «�R �s�|�p�x�p�}�y ���u���~���}�y �Q���x�p�|�y��» �Ƃ����B�܂��u��������l�̂���v�́u�����v�܂� «���u�s���t�~��» ���Ȃ��Ȃ����Y���ɍ���Ȃ��B�����Łu���̉��������̂��̂��v�܂� «�I �r �����y �����}�u���{�y ���u���~��

�����u��» �Ƃ����B �@�u���ɗh���Ԃ̂悤�v�͎��́u�J��炵�āv�Ɠ��������̑O�́u��������l�̂���v�ɂ�����̂ł��낤���A���̂܂ܖė�������邩�ǂ����S���ƂȂ��B���������˂�ƁA�J��炵�Ȃ���̂����Ƃ͂ł��Ȃ��͂����B���̏�A��ɂ���ĉC�̂��Ƃ�����B�ŏ��� «�Q���x�p�|�y��» �ƉC�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂� «����������» �������ė��āA «�R�|���r�~�� ���r�u�������u�{ �t�����w�y�� �q�|�y�x ����������» �܂�u�������������ȉԂ�����̖T�Ők����悤�Ɂv�Ƃ����B���́u�J��炵�āv�̓J�͂����炭�q�l�̊p�J�ł��낤�B�������A�u�p�J��炷�v�܂� «�y�s���p�u�� �~�p �����s�u» �����Y����C�̊W�œ���邱�Ƃ��ł��Ȃ������B������ «�����v��» �ƉC�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�u�q���������Ăԁv�܂� «�{�������r���{ �x���r�v��» �Ƃ����B�����āA�O�́u�������������ȉԂ�����̖T�Ők����悤�Ɂv�͂ǂ����Ă����ɂ����肪���Ȃ̂ŁA�u�D�����v�Ƃ������������ĈӖ����Ȃ����B�܂� «�N�u�w�~�� �{�������r���{ �x���r�v��» �ƂȂ�B �@2�x�ڂ́u�A��A�������x�v�͂قڒ���ŁA «�B�u���~�y����, �r�u���~�y���� �r�~���r��, �}���z

�}�y�|���z, �{�� �}�~�u» �Ƃ����B�u�₳�����������̐l�v�� «�H�~�p��, ���� ���p�{ �y �q���|

�~�u�w�u�~ ���� �}�~���z» �u�m���Ă��A���͂����Ǝ��ɗD�����������Ƃ��v�Ə����\����ς����B �@2�Ԃ̍Ō�A�u���ɕ����͈�g�́@��̃��P�b�g�v���C�ފW�ŏ����ς���������Ȃ������B «�{�� �}�~�u» �ɑ��� «�r�� ���~�u» ��u���A «�K�|���~������, �� �q���t�� �~�����y����

�y �r�� ���~�u» �܂�u ������A���͖��̒��ł��g�ɒ����Ă��邱�Ƃ��v�Ƃ����B���́u��̃��P�b�g�v�͓�������B�u���P�b�g�v�� «�S�r���z �}�u�t�p�|�����~���y�{» �ł����̂����A�u��́v�܂� «���u���u�q�����~���z» �Ƃ������t���ǂ����Ă�����Ȃ����A «���� �}�~���z» �ƉC�����߂Ȃ��B���Ɂu��́v������̂�f�O���A����Ɂu����́v�܂� «�������~���z» ����ꂽ�B���ǁA�u���̎���̃��P�b�g���v�܂� «�S�r���z �}�u�t�p�|�����~���y�{ �������~���z» �Ɩ��Ƃɂ����B �@�ȏオ�u�R�̃��U���A�v���V�A����L�ł���B�I����Ĉ�S�c��Ȃ̂́A���U���A�̗��l�̂��̌�̉^��������Ȃ��������Ƃł���B���̖�ł́A�ނ͎����Ƃɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B�������A���R�������炸�Ⴂ�l�������Ƃɂ���̂��ǂ����Ǝv���B�S�c��͂�����A�Ƃɂ����u�R�̃��U���A�v�̃��V�A���͂����ɂ���B���̉̂����V�A��ʼn̂���悤�ɂȂ����̂ł���B �Q���x�p�|�y�� �s�����~�p�� �R�|���r�p:

�S�����y�� �O�{�p

�P�u���u�r���t

�~�p ���������{�y�z: �V�y�������y �R�p�{�p�}������ 1.

�D�u�r�y���p �s�����~�p�� �Q���x�p�|�y�� �B���u �r���u�}�� �s���������~���� ���u���~�� �����u��. �B�u���u�� �����y�����t�y�� �r �s�|�����y�u �{���p��. �B �~�u�q�u ���w �x�r�u�x�t�~���z �����|�u��. �M���s�|�p �q�� �r�������u���y����, �}���z �}�y�|���z, ���u�q��. �B���u�x�p�|���� �r ���p�}������ ������ �t�u�~�� �����{���r���z. �K�p�{ �}�� ���������p�|�y����, �t�����s �t�����s�p �|���q��! �P���}�~�� �y �s�������{�y�z ���|�p�� ���r���z. 2.

�R �s�|�p�x�p�}�y ���u���~���}�y �Q���x�p�|�y�� �I �r �����y �����}�u���{�y ���u���~�� �����u��. �R�|���r�~�� ���r�u�������u�{ �t�����w�y�� �q�|�y�x ����������, �N�u�w�~�� �{�������r���{ �x���r�u��. �B�u���~�y����, �r�u���~�y���� �r�~���r��, �}���z �}�y�|���z, �{��

�}�~�u. �H�~�p��, ���� ���p�{ �y �q���| �~�u�w�u�~ ���� �}�~���z. �K�|���~������, �� �q���t�� �~�����y���� �y �r�� ���~�u �S�r���z �}�u�t�p�|�����~���y�{ �������~���z. |

|

|

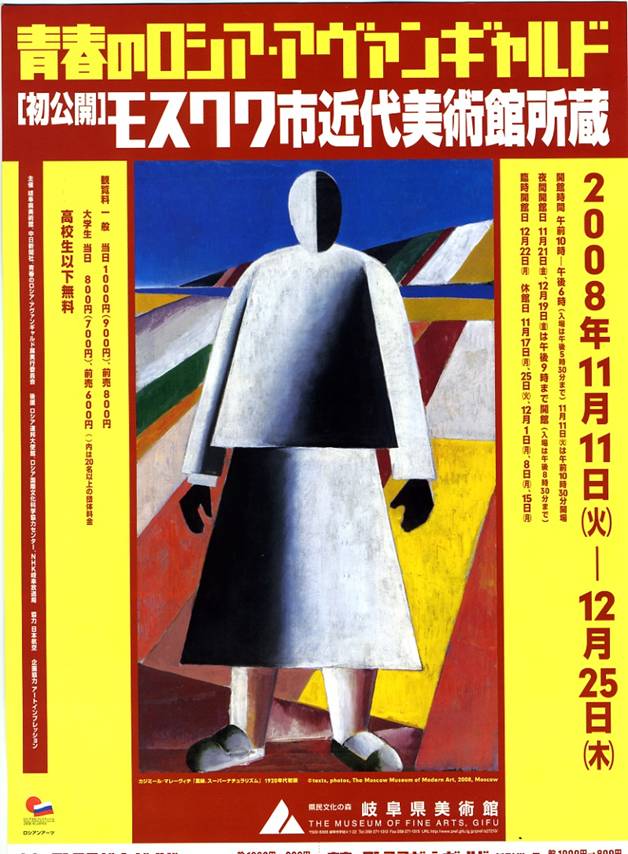

���낵���� 2008�N12��13���i�y�j �����p�قɁu�t�̃��V�A�E�A���@���M�����h�W�v�����ɍs��

���W����̃|�X�^�[ |

|

��������O�ɂ�

�H����ɂ͂n�a�̌ˏ�������Q��

���x����@������@���J�삭��@�䕽����

�������̉�������Ɖ����̊����������{���� |

|

|

�ȉ��̕��͍͂��N�̂R���ɑ��Ƃ���w�����������ꂽ���̂ł��B�ŏ��̂��̂́A�T�R�搶�u���̊��z�������Ă��ꂽ�s�z����̕��͂ł��B�s�z����́A���ă��V�A��̎��Ƃ��I�����Ă���A��Ȃ��݂ł������A����Ŋ�����킹���̂́A���N�Ԃ�ł����B�M�S�ɒ��u���A���W�[�V�`�F�t�́w�y�e���u���N���烂�X�N���ւ̗��x�̉p�ꎑ���������ɖ|�āA�����h�������܂����B�����āA����́A���̕����痊�킯�ł͂Ȃ��̂ł����A�u�`�Ɋւ��銴�z�𑗂��Ă���܂����B�ǂ�ł݂āA�Ō�̎w�E�ɂ̓h�L���Ƃ��܂����B�ɂ��_��˂��ꂽ����ł��B �n���n�������b�ł����A�ŋ߂̑�w�ł́A�S������Ƃ���ŁA�V���o�X���k�ɏ������Ƃ����߂��Ă��܂��B�܂�A�u�`�̖ڕW�����āA�N�x���ɂ́A���ȕ]�����ȓ_���̏��ނ��쐬���Ȃ���Ȃ�܂���B�m�炸�m�炸�̂����ɁA�����V���o�X�ɒǂ����Ă��āA�s���[�g�����v����n�߂āA���h���F�[�W�F�t�ƃv�[�`���̓̐��܂Řb���˂Ȃ�Ȃ��Ƃ����`�������D�悵�A�����Ƒ�ȋ����ł́u����v��Y��Ă��܂��Ă����̂ł��B�ڂ̑O�̊w���Ƃ̊W���̒��Řb��g�ݗ��Ă�ׂ��Ȃ̂ɁA�������Ⴂ�����̂��A�V���o�X�Ƃ����v��Ɏx�z����A�B���ڕW�Ƃ����m���}�ɔ����Ă��܂����Ƃ����킯�ł��B�\���B�G�g�^�Љ��`�̎��s�ɂ��ču�`���Ȃ���A���́A���炪���̎��s��S�����P�Ƃ����A���K�͂Ȍ`�ł͂���A�J��Ԃ��Ă��܂����Ƃ������e���ł��B�s�z����̕��͂́A���������_�������Ɏw�E���Ă��܂��B�p���������ł����A�f�ڂ��鎟��B |

|

|

�u���V�A�����i�P�j�v�̍u�`���� ���w���p���w��4�N�@�s�z�@�R�q |

|

|

���́u���V�A�����v�̍u�`�́A���E�֘A�̎��K�⎎���Œǂ��Ă������ƁA�܂����_�̐i����͂��������Ȃ��������Ƃ�����A1�N�ԑ������邩�ǂ����s�����ł��������߁A�����Ȏ�u�ł͂Ȃ��A���u�Ƃ����������ōu�`�ɎQ�������Ă��������܂����B�O�����肩����̒�������ɂ��ł��Ȃ��������߁A1�N�Ԃ̍u�`��ʂ��Ď����S�����������Ƃ𒆐S�Ɉȉ��Ɋ��z���܂Ƃ߂����Ǝv���܂��B �u�`�́A�l�X�ȕ�������̈��p�̏Љ��A�f�������̎����A���V�A�Ɋւ��鏬�b���A���e�����肾������ŕ��ɂȂ����Ɠ����ɂƂĂ��y���������ł��B���p�����́A�j���ł�������A������l�̑̌��L����L�ł�������A���j�Ƃ̌����ł�������ƁA�c��Ȏ����̒����甲���o���Ă����邱�Ƃ��f���܂����B�����͍��㎩���ŕ�����ۂɎQ�l�ɂȂ�܂��B�����ŕ����悤�Ƃ���ƁA�ǂ̕��ʂ���ǂ̕����ɓ����Ă悢�̂������������A�����̌���ꂽ�m���͈͓̔��ŕ�����������ɂȂ��Ă��܂��܂����A�������ėl�X�Ȏ������Љ�Ă��������A�����T���ɂƂĂ��𗧂��܂��B �u�`�ɂ́A��������O���W�A�����ȂǁA���̎��X�̘b������荞�݁A���̗��j�I�w�i��D�荞��ōu�`��i�߂Ă�����_���悩�����Ǝv���܂��B�܂��A�w���������ɍu�`�ɉ����Ƃ������͋C�ł͂Ȃ������ł����A�i�����g�͍u�`�ɂ��܂�ϋɓI�ɎQ�����Ă����Ƃ͌����܂��j�A���ɋ��t�Ɗw���Ƃ̑Θb�`���Ői�߂��Ă������Ƃ��悩�����Ǝv���܂��B �f�������Ɋւ��ẮA���Ɉ�ۂɎc�������̂́A�G�J�e���[�i2�������������̂ƁA�`�F���m�u�C���������̂���ނ������̂ł��B�O�҂́A��l�̏��D���G�J�e���[�i2���������A���Ƃ̌������D������āA����̐l���𒉎��ɍČ��������̂ł������A�ޏ����ǂ̂悤�ɎƂ߂��]������Ă���̂���̌�������Ă���A�G�J�e���[�i2���̕ʂ̑��ʂ����邱�Ƃ��ł��܂����B���Z�̐��E�j�ŏK��������́A�ꐧ�N��Ƃ����C���[�W�������A�G�J�e���[�i2���l�Ƃ��Ă̎v���A�l���Ȃǂ����Ă��Ȃ������C�����܂��B ��҂́A��ʂɊg�U�������ː��������A�������̌�A�����̎��ӏZ���ɂǂ̂悤�ȉe����^�������������Ă��܂����A�ƂĂ��ߎS�ȏɂ��邱�Ƃ�������Ă���A���̂���20�N�ȏソ�������݂ł����̂̉e�������������Ă��邱�Ƃ���������܂����B���݁A�����̎��g�݂̈ꊪ�Ƃ��āA���肵���G�l���M�[�������Ƃ��āA�e���Ō�����~����������A�����^�p��i�߂�X���ɂ���܂����A���̃`�F���m�u�C���������̂Ǝ��̂ɔ������X�N���l����Ɖ��Ƃ������Ȃ����G�ȋC�����ɂȂ�܂��B �O���̓s���[�g���ꐢ����n�܂郍�V�A�̋ߑ㉻�̉ߒ��������܂������AAlexander Radishchev�̗��s�L�����ɂ͏Ռ��I�ł����B���s�L�ɂ́A���ۂɖڌ������n��̔_�z�ւ̔�l�ԓI���������X��������Ă���A���V�A�ɌÂ���荪�t���_�z���������Ȃ���̂ł������̂��l���������܂����B���̗��s�L��ǂނ܂ŁA�u�_�z�v�Ƃ������t�͒m���Ă��Ă��A�u�_�z�v�����V�A�ɂ����Ăǂ̂悤�ȑ��݂ł������̂����܂藝�����Ă��܂���ł����BRadishchev�́A�_�z���ړI�Ɍ��������e���Ă���킯�ł͂Ȃ��ł����A�W�X�Ə����ꂽ���t�̒��ɂƂĂ����낵�����̂������܂����B�p��͑�����ȕ��̂ł������A���{��ɖĂ��܂����A�����̖����o�Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B �@����ł͑�ꎟ���E���Ȍオ�����܂������A�����������������̂̓\�A�̔_�Ɛ���ł��B���A�\�A�͔_�Ɛ������s�����A�_�����敾���Q�[�Ɍ�������ȂǁA�������̐H�Ɗm�ۂ��ł����A����Ԃ̑���ɐH���A���̖ʂňˑ�������������A���ۋ����H������炴������Ȃ������Ƃ����ɂ���܂������A���{�̐H�Ǝ��������͂��������Ȃ����Ƃ������āA�\�A�̔_�Ɛ���ɂ��ċ����������܂����B���{�̔_�ƂƂ̊֘A���͂Ȃ���������܂��A�H������͂��̎�����d�v�ȉۑ�ł��邱�Ƃɕς��͂Ȃ��A�����w�ׂ邱�Ƃ����邩������Ȃ��Ǝv���܂����B ��c�O�Ɏv��ꂽ�̂��ȉ��̓_�ł��B���������O����w���̉ȖڂƂ��ĊJ�u���Ă���킯�ł�����A�e�X�ł̊w�Ȃł̐�啪������A�����A�h�C�c�A�C�M���X���Ƃ̍��Ƃ̊W���烍�V�A�𑨂���Ƃ������݂��Ȃ���Ă��ǂ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B�ŏ��̍u�`�̍ۂɁA�u���̍u�`�ł͊F����ɂ������e�[�}�ׂĂ��炢�A���\���Ă��炢�܂��v�Ƃ�����|�̂��Ƃ������Ă���ꂽ�Ǝv���̂ł����A���̔��\�Ƃ����`�ŁA�w�������ꂼ��̎��_���烍�V�A�𑨂��Ȃ����@��ɂł����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B�i�ł����A�ߑ�j��ԗ�����ɂ́A���\�ɂ����邾���̎��Ԃ������Ȃ���������܂���ˁB�j ����̍u�`�̂������������ĉ�R���C���o�Ă������Ƃ�����A���V�A���V�A�j�Ȃǂ͍�������𑱂��悤�Ǝv���Ă��܂��B �Ō�ɂȂ�܂������A1�N�Ԃ��肪�Ƃ��������܂����B�ǂ������̂����厖�ɂȂ����Ă��������B |

|

|

�V�x���A�i�N���X�m�����X�N�s�j����|���[�i�����e���Ă���܂����B�|���[�i����́A��N�āA�ꃖ���]��𖼌É��ʼn߂����A���낵���̔��Z�s�ւ̉����ɂ��Q�����܂����B�ޏ��Ǝ��X�A�X�J�C�v�ł�����ׂ������̂ł����A�S��19���̂�����ׂ�̎��ɁA���V�A�����̍ő�̂��Ղ�A�p�X�n�i�����Ձj�̏���t���������������ʐ^�𑗂��Ă���܂����B�����ő����p�X�n�ɂ��Ă̋L�����˗����܂����B�ȉ��́A���̋L���ƃp�X�n�ɕK���t�����̌�َq�̃��V�s�ł��B�ʐ^���ޏ����B�e�������̂ł��B�i�����j�N�j |

|

|

�P���p�r�����|�p�r�~�p�� �P�p�����p

�D�u�r�����~�p�t���p�����s�� �p�����u�|��

�~�p���p ���u�}���� ���������p�x�t�~���r�p�|�p �t�u�~�� �R�r�������z �P�p�����y. �^������ �t�u�~�� �����y���p�u������ ���p�}���} �s�|�p�r�~���}

�����p�x�t�~�y�{���} �P���p�r�����|�p�r�~���z �Q�������y�y. �K�p�w�t���z �r�u���������y�z ���������{�y�z ���u�|���r�u�{ �� �~�u���u�����u�~�y�u�}

�w�t�u�� �������s�� �t�~�� �y �s�������r�y������. �P�p�����p - ������ �t�u�~�� �B�����{���u���u�~�y�� �V���y�������r�p. �I�}�u�~�~�� �r

�P�p�����u �x�p�{�|�����p�u������ ���}�����| �����p�r�����|�p�r�~���z �r�u����. �I�y������ �r�����{���u�� �y�x �}�u�����r���� �y �����{�p�x�p�|

�|���t���}, ������ ���}�u�����y �~�u��. �Q�������{�y�z �~�p�����t �����p�x�t�~���u�� �P�p������ �q���|�u�u �t�r���� ���������� �|�u��.

�P�p�����p- ������ ���u���u�����t�����y�z �����p�x�t�~�y�{ �y �{�p�w�t���z �s���t ���~�p �����p�x�t�~���u������ �r ���p�x�~���u �r���u�}��.

�P���t�����u�����} �r���u�}�u�~�y �y �������u�t�u�|�u�~�y�u�} �t�p���� �x�p�~�y�}�p�u������ �P���p�r�����|�p�r�~�p�� �W�u���{���r��. �S���p�t�y���y��

�����p�x�t�~���r�p�~�y�� �P�p�����y �t�����|�p �t�� �~�p���y�� �t�~�u�z, �y ���u���u�t�p�u������ ���~�p �y�x �����{���|�u�~�y�� �r

�����{���|�u�~�y�u. �B �������� ���r�����u�~�~���z �t�u�~�� �����y�~������ �����t�y���� �r ���u���{���r��. �P���p�x�t�~�y���~���u

�q���s�����|���w�u�~�y�u �����u�t�����p�r�|���u�� �����q���z �~�����~���u �������u���u�~�y�u �����p�}�p. �B �����p�r�����|�p�r�~���� �����p�}�p��

���p�����p�|���~�p�� ���|���w�q�p �~�p���y�~�p�u������ �����r�~�� �r �t�r�u�~�p�t���p���� ���p�����r �~�����y, �~�� �~�p�����t �����y�����t�y��

�r �����p�} �x�p���p�~�u�u, �������q�� �~�u ���{�p�x�p�������� �x�p �u�s�� ���������s���} — �q���|�����y�~�����r�� ���u���{�r�u�z �r

���p�����p�|���~���� �~������ ���u���u�����|�~�u�~��. �P���p�x�t�~�y���~�p�� ���|���w�q�p �t�|�y������ �����y- ���u�������u ���p���p.

�L���t�y, �����y���u�t���y�u �r �����p�} �r�}�u�����u ���� ���r�����u�~�~�y�{���}, �����r�u�����p���� �{���u�����~���z �����t �r���{�����s ���u���{�r�y. �@ �������|�u ���{���~���p�~�y�� ���|���w�q�� �r�u���������y�u

�����y�r�u�������r������ �t�����s �t�����s�p ���u�|���r�p�~�y�u�} �y ���|���r�p�}�y «�V���y�������� �r�����{���u���u!».

�B ���u���u�~�y�u ���p�����p�|���~���z �~�u�t�u�|�y �r�� �r���u�� ���u���{�r�p�� ���p�x���u���p�u������ �|���q���}�� �w�u�|�p�����u�}��

�x�r���~�y���� �r �{���|���{���|�p. �P���p�x�t�~���r�p�~�y�u �P�p�����y �������t���|�w�p�u������ ���������{ �t�~�u�z — �����r�~��

�������|���{��, ���{���|���{�� �V���y�������� ���r�|���|���� �R�r���y�} �����u�~�y�{�p�} �������|�u �B�����{���u���u�~�y��.

�R�� �r���u�}�u�~�u�}, �������� �����p�r�����|�p�r�~���z �����p�x�t�~�y�{ �����p�| �~�p�����t�~���} �s���|���~�y�u�}. �R �~�y�}

���r���x�p�~�~�� �}�~���s�� ���q�����p�u�r: �����p�x�t�~�y���~���z �������|, ���{���p���u�~�y�� �y �������q���u �����x�t���p�r�|�u�~�y��. �B

�~�p���y �t�~�y �~�u �r���u �|���t�y �������u���p���� �~�����~���� ���|���w�q�� �r �����p�}�u, �}�~���s�y�u �����p�x�t�~������ �P�p������,

�~�u�}�~���s�� �����t�p�|�y�r���y���� ���� ���u�|�y�s�y���x�~���� �����p�t�y���y�z. �P���t�s�������r�{�p

�{ �P�p�����u:

�K �����p�x�t�~���r�p�~�y�� �P�p�����y �~�p�����t �s�������r�y�������� �x�p�q�|�p�s���r���u�}�u�~�~��. �W�u���{���r�� �s�������r�y��

�r�u���������y�� �{ ���p�}���}�� �s�|�p�r�~���}�� �����p�x�t�~�y�{�� �����y �����}�����y ���������p. �P������ ���u���u�t �P�p�������z

�t�|�y������ �r ���u���u�~�y�u ���������{�p �t�~�u�z. �^������ �������� �����y���p�u������ ���p�}���} ���������s�y�} �y �����������}�� �u�s��

�~�p�x���r�p���� �B�u�|�y�{�y�z ��������. �B�u�|�y�{�y�z ��������

– �����u�w�t�u �r���u�s�� �����y���u�~�y�u �t�����y ���u�|���r�u�{�p �y

�����{�p�x ���� �x�u�}�~���� �~�p���|�p�w�t�u�~�y�z �y �y���{�����u�~�y�z. �B �������} �s���t�� �������� �~�p���p�|���� 2 �}�p�����p. �B��

�r���u�}�� ���������p �~�u ���p�x���u���p�u������ �{�����p���� �������t���{���� �w�y�r�����~���s�� �������y�������w�t�u�~�y��: �}������,

�}���|���{��, ���z���p �y ��.�t. �S���|���{�� �r �~�u�{�����������u �t�~�y ���p�x���u���p�u������ �u������ �����q��. �P�u���r�p�� �y

�������|�u�t�~���� �~�u�t�u�|�y ���������p ���p�}���u ���������s�y�u.

�R���q�|���t�p���� �������|�� ���������s�y�z �������� �����u�~�� ���|���w�~��. �B ���r���u�z ���u�}���u �}�� �������p�u�}����

�����y�t�u���w�y�r�p�������� �����p�r�y�|, �~�� �����u�~�� �������t�~�� �r �����|���t�~���z �R�y�q�y���y ���y���p�������� ���������{ �t�~�u�z

�����|���{�� ���p�����y���u�|���~���}�y �������t���{���p�}�y. �M�� �����p���p�u�}���� �~�u �u������ �}������, �}���|���{�� �y ���z���p �r��

�r���u�}�� ���������p. �E���u ���t�~�� �������t�~�������� �r���x���r�p�u�� ���q�y�|�y�u �~�p�����t�~���� �����p�x�t�~�y�{���r �y �t�~�y

�����w�t�u�~�y�� �����t�����r�u�~�~�y�{���r, �{�����������u �����y�����t�������� �~�p ������ �r���u�}��. �N�� �� �x�~�p�� �������~��, ������ �u���|�y �����������p��������

�r���t�u���w�p���� ��������, ���� ���p�t�������� �~�p���������|�u�~�y�� �������s�� �����p�x�t�~�y�{�p �q�u�x�s���p�~�y���~�p.

�H�p �~�u�t�u�|�� �t�� �P�p�����y ���������{�y�z �~�p�����t �����p�x�t�~���u�� �B�u���q�~���u �r�����{���u���u�~�y�u. �B �������� �t�u�~�� �}��

�����y�~�����y�} �r �t���} �q���{�u���� ���t�u�|�p�~�~���u �y�x �r�u�����{ �r�u���q���r���s�� �t�u���u�r�p. �R���s�|�p���~�� �A�y�q�|�y�y,

�B�u���q�� �x�p�}�u�~������ �����q���z - ���p�|���}���r���u �r�u���r�y, �{�����������u �t�u���w�p�|�y �r �������� �t�u�~�� �r �����{�p��

�r�������u���p�r���y�u �V���y�����p �w�y���u�|�y �I�u�������p�|�y�}�p. �` �� �t�u�������r�p �����u�~�� ���p�t���r�p�|�p���� �������}�� �t�~��.

�K���s�t�p ���p���p �����y�~�����y�| �r �t���} �r�u���{�y �r�u���q��, �� �x�~�p�|�p, ������ ���{������ �����p�x�t�~�y�{ �R�r�������z

�P�p�����y. �B�}�u�����u �� �r�u���q���z �r �t���} �����y�����t�y�� ���������u�~�y�u �����y�����t�p �r�u���~��. �^���y �r�u�������{�y

�����p�r���� �r �r���t�� �y ���u���u�x �~�u�{�����������u �r���u�}�� �~�p �~�y�� �~�p���y�~�p���� ���p���������{�p�������� �x�u�|�u�~���u

�|�y���������{�y. �B �������} �s���t�� �r�u���q�~���u �r�����{���u���u�~�y�u �����p�x�t�~���r�p�|������ 12 �p�����u�|��. �P�p�����p�|���~���z

�������|:

�B �������} �s���t�� �}�� �����}�u���p�|�y �P�p������ 19 �p�����u�|��. �N�� ���p�����p�|���~���z �������| �r �~�p���u�z

���u�}���u �~�p���p�|�y ���{���p���p���� �x�p �t�r�p �t�~�� �t�� �������w�u�����r�p. �X�����q�� �r �r�����{���u���u�~�y�u �r���u �q���|�� �~�p�s�������r�u.

�B �r�����{���u���u�~�y�u 19 �p�����u�|�� �r���� ���u�}���� �������������p�u������ �y �y�t�u�� �x�p �������|.

�P�u���u�t �~�p���p�|���} �u�t�� �}�� ���y���p�u�} �}���|�y���r��, �x�p�w�y�s�p�u�} ���r�u����. �N�p �������|�u ����������

�y�{���~��, �r�u���q�p, �{���|�y���y �y ���z���p. �S�p�{ �{�p�{ �}�� �����p���p�|�y���� �r���x�t�u���w�p�������� ���� �}�����p �y

�}���|�����~���s��, �~�� �~�p �����p�x�t�~�y���~���z �������| ���p�{ �w�u �r�������p�r�|���������� �}�����~���u �t�u�|�y�{�p���u����. �B

�������} �s���t�� �}�� �����y�s�������r�y�|�y �����r�p���~���z �{�������r�y�z ���x���{.

�P�����|�u �����������u�~�y�� �}���|�y���r�� �}�� ���������p�y�r�p�u�} �~�u�q���|�������� �x�p�q�p�r��. �M�� �������{�p�u�}����

���z���p�}�y. �X���u ���z���� �������p�~�u������ ���u�|���}, ������ �y �����q�u�t�y�|. �R�����{�p�������� �}���w�~�� �����|���{�� �t�r���}��

�{���~���p�}�y, �q���{�p�}�y ���y�� �~�u �������{�p��������. �K�p�{ �����p�r�y�|��, �����q�u�w�t�p�u�� �r ���p�{�y�� «�q������» �s�|�p�r�p

���u�}���y. �N�� �y�~���s�t�p �y �����t���s�����r�p���� �t�u�����}. �B �t�u�������r�u �� �}�u�~�� �q���|�� �t�u���u�r���~�~���u ���z����,

���p���{���p���u�~�~���u �{�p�{ �~�p�����������u�u, �y �� �r���u�� �����q�u�w�t�p�|�p!! �P�����|�u �t���}�p���~�u�s�� �x�p�������|���� �}��

�q�u���u�} �� �����q���z ���s�����u�~�y��, ���z���p �y �y�t�u�} �r �s�������y. �M�� �y�t�u�} �{ �����t�����r�u�~�~�y�{�p�} �{

�t�u�t�����{�p�} �� �q�p�q�����{�p�}�y. �T�������p�y�r�p�u�} �y�s����, �������q���u�} �q�p�q�����{�y�~�� �{���|�y���y. �E���u �~�p �P�p������

�����y�~������ �r�����y�r�p���� ���|�p�t�{���u �{���p���~���u �r�y�~�� «�K�p�s����». �B ��������

�����p�x�t�~�y�{ �����y�~������ �����y�r�u�������r���r�p���� �����t�~���� �y �t�����x�u�z ���|���r�p�}�y: «�V���y�������� �r�����{���u���u!». �B

�����r�u�� �~�p ������ �����p�x�� �����y�~������ �s���r�����y���� «�B�� �y�����y�~�� �r�����{���u���u!» �K�p�{

�{���p���y���� ���z���p:

�D�|�� ���{���p���{�y ���y�� �|�������u �r���u�s�� �y�������|���x���r�p���� �|���{���r���� ���u�|������, �{������������